Le web fête ses 30 ans. Trois décennies d’une évolution que personne n’avait prévue, et surtout pas ses inventeurs. L’un d’eux, Tim Berners-Lee s’est d’ailleurs exprimé à cette occasion. Retour sur une ressource devenue presque aussi vitale que l’eau et l’électricité, et sur les dangers qui la guette.

« Web » est simplement la forme abrégée de « World Wide Web », dont l’appellation renvoie à sa dimension de toile à l’échelle mondiale. Cette toile est pour beaucoup l’aspect le plus visible d’Internet, avec lequel il est souvent confondu. Il ne s’agit pourtant que de l’une de ses possibilités, qui vont de services comme Twitter ou Netflix aux emails, en passant par les réseaux P2P.

L’histoire est connue. Le web a essentiellement été créé par Tim Berners-Lee, alors ingénieur informatique au CERN (aujourd’hui « Organisation européenne pour la recherche nucléaire »), près de Genève. C’est lui qui a lancé, en 1989, l’idée de ressources reliées par un système hypertexte pour passer d’une page à une autre.

Robert Cailliau, lui aussi ingénieur, se joint alors à l’aventure. Il aide Berners-Lee à matérialiser sa vision et, quelques années plus tard, à verser l’ensemble des travaux dans le domaine public. Le processus est finalisé en 1993, permettant dans les années qui suivront l’éclosion puis l’explosion des sites web.

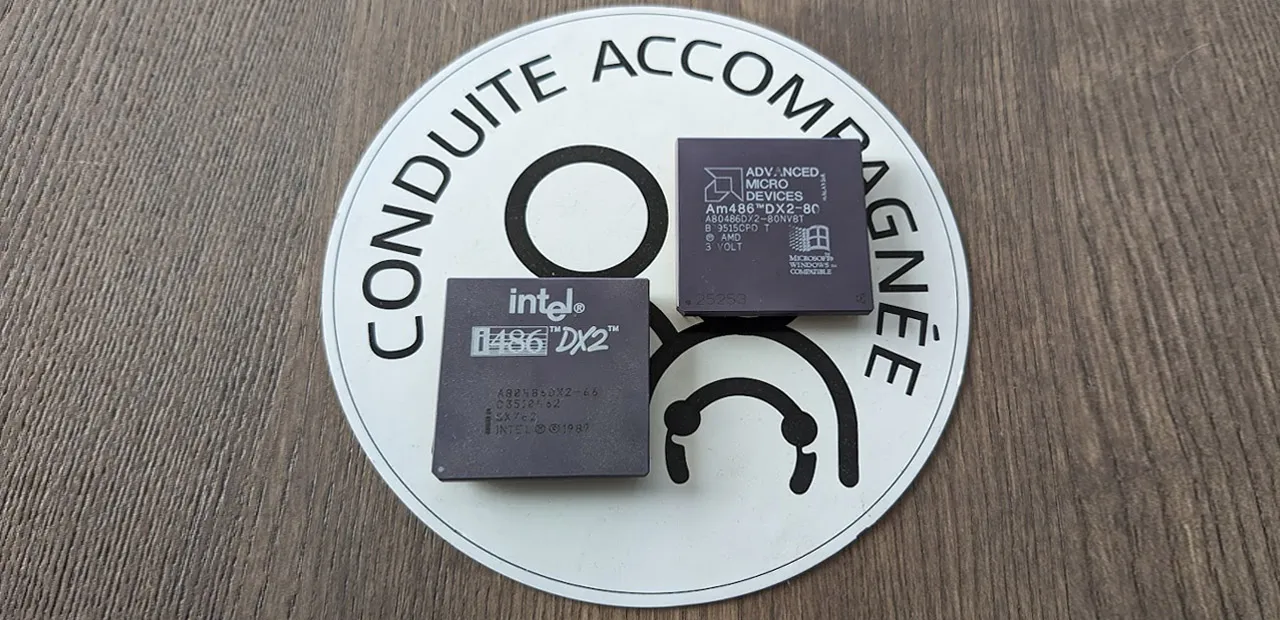

Pendant des années cependant, le web était loin de ressembler à ce que l’on connait aujourd’hui. Il s’agissait essentiellement de pages de texte, parfois avec des images, le tout (parfois mal) assemblé à la main et mis en ligne via FTP. On était alors loin des langages dynamiques et des solutions de déploiement actuelles.

En France, la situation était encore plus complexe car le Minitel, qui avait propulsé l’Hexagone dans les services télématiques, devenait parallèlement un frein. Surtout, le Minitel était capable de rendre des services, par exemple de s’inscrire dans un organisme quelconque.

Le web, à ses débuts, était essentiellement statique, comme une collection toujours plus immense de renseignements. L’action de s’inscrire à un service est aujourd’hui triviale, mais ne l’était clairement pas en 1995. Année symbolique d'ailleurs, puisque Windows 95, pourtant flambant neuf, était livré sans navigateur.

Pas de web sans navigateur

Le web étant une ressource, encore fallait-il « quelque chose » pour l’exploiter. L’invention changea rapidement de visage avec l’apparition de Mosaic, créé au NCSA (National Center for Supercomputing Applications) en 1993 par Eric Bina et Marc Andreessen. D'autres navigateurs existaient avant lui, mais il a été le premier à avoir un impact significatif. Avec lui, l’association contenant/contenu se met en place. Elle ne quittera plus les usages.

Le navigateur reste de loin le principal outil de consultation du web et fait l’objet d’une guerre acharnée. Tant et si bien que la moindre innovation dans le domaine est rapidement copiée par les différents protagonistes. Si la guerre a initialement été lancée par Microsoft – qui avait échoué avec son MSN, concurrent du web, mais s’en prenait désormais à Netscape et son succès rapide – elle semble aujourd’hui largement remportée par Google et son Chrome (nous y reviendrons). Un combat dont les finalités sont évidentes : un navigateur est l’interface d’accès aux informations.

Tous ou presque aujourd’hui disposent d’un tronc commun comprenant des onglets, la fonction d’impression, des marque-pages, un service de synchronisation des données via un compte fourni par l’éditeur ou encore des contrôles communs comme le clic molette pour ouvrir un lien dans un nouvel onglet.

Selon les produits cependant, des spécificités apparaissent. Bien que le moteur Blink de Google, « fork » de WebKit (Apple), soit à ce jour le moteur le plus utilisé, il n’est pas le seul, même si Mozilla reste l'un des rares debout face à l’adversaire. Microsoft a en effet annoncé il y a quelques mois l’abandon de son moteur EdgeHTML au profit de Chromium, allongeant de fait la liste des navigateurs basés sur Blink.

Pour se démarquer, d’autres ont choisi des approches moins consensuelles. On peut citer Opera qui aime proposer des fonctions capables de lui attirer rapidement des utilisateurs, en premier lieu son bloqueur de publicités intégré. Vivaldi a pris dès le départ le parti de s’adresser aux utilisateurs « avancés » via un tsunami de fonctions, poussant très loin la personnalisation. Mais n’en déplaisent aux heureux de cette concurrence, tous deux sont également basés sur Chromium.

Aujourd’hui bien sûr, le web est considéré comme acquis, ses mécanismes connus, la recherche apprivoisée. L’influence de ce que l’on appelle les géants du numérique y est pour beaucoup. Bon gré mal gré, Microsoft, Apple, Google et les autres ont joué un rôle très actif dans la popularisation de cette mine infinie d’informations, mais jamais en toute neutralité.

Ce qui inquiète particulièrement Tim Berners-Lee, qui a profité de l’anniversaire imminent pour lancer hier un cri d’alerte, saupoudré d’une note d’espoir.

NCSA Mosaic sous Windows 3.1

Un sombre bilan, un besoin de se battre

La situation dépeinte par Berners-Lee dans sa lettre ouverte a de quoi décourager. Il évoque un Internet (et donc plus seulement le web) où des personnes sont très souvent harcelées, où les discours de haine circulent librement, où les attaques soutenues par les États peuvent faire des ravages, où le modèle publicitaire propulse les titres les plus provocateurs et où les fake news nécessitent désormais une vigilance de tous les instants.

Pas question pour Berners-Lee de baisser les bras cependant, même si les fronts de lutte sont nombreux. En premier lieu, l’accès proprement dit au web : « Avec chaque nouvelle fonction, chaque nouveau site, le fossé augmente entre ceux en ligne et ceux qui ne le sont pas, rendant impératif de rendre le web disponible pour tous ».

En outre, « au vu de l’évolution du web sur les 30 dernières années, il serait défaitiste […] de supposer que le web tel que nous le connaissons ne peut pas changer pour le meilleur au cours des 30 prochaines ». Il ajoute : « Si nous abandonnons maintenant l’idée d’un meilleur web, ce n’est pas le web qui aura échoué, c’est nous ».

Il ne veut pas réduire non plus les problèmes à des résumés simplistes : « Vous ne pouvez pas juste blâmer un gouvernement, un réseau social ou l’esprit humain ». Le danger serait selon lui de courir après des chimères plutôt qu’après « leurs racines ». Pour améliorer l’ensemble, il recommande de se focaliser sur le cadre global, via des lois et des règles, de la même manière que l’humanité s’est « élevée » pour parvenir à la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Toute la question est finalement de savoir si l’accès au web est « reconnu comme un droit de l’homme et bâti pour le bien public ». Berners-Lee rappelle que c’est justement la mission de la Web Foundation, qui « travaille avec des gouvernements, sociétés et citoyens pour bâtir un nouveau Contrat pour le Web ».

Et chacun a sa mission. Les gouvernements « doivent traduire les lois et régulations pour l’ère numérique », s’assurer « que les marchés restent compétitifs, innovants et ouverts ». Outre leur « responsabilité de protéger les droits et libertés des personnes en ligne », le web ouvert a « besoin de champions au sein du gouvernement, des fonctionnaires et élus qui agiront quand les intérêts du secteur privé menaceront le bien public ». Un discours qui rejoint ici les points soulignés par la sénatrice américaine Elizabeth Warren, qui fait actuellement campagne pour les prochaines élections présidentielles.

Et le secteur privé justement ? les entreprises doivent « s’assurer que leur poursuite du profit à court-terme ne se fait pas au détriment des droits humains, de la démocratie, des faits scientifiques et de la sécurité publique ». Le « respect de la vie privée, la diversité et la sécurité » devraient ainsi toujours leur rester en tête. Il cite le cas d’employés s’étant dressés contre les pratiques de leurs propres entreprises, sans doute au référence à Google et Microsoft, dont les contrats avec l’armée américaine ont provoqué des remous.

Mais la part la plus importante selon lui reste entre les mains des citoyens : « [ils] doivent tenir les entreprises et gouvernements pour responsables des engagements qu’ils prennent ». Personne n’est épargné : « Si nous n’élisons pas des politiciens qui défendent un web ouvert et libre, si nous ne faisons pas notre part pour promouvoir des conversations en ligne saines et constructives, si nous continuons à donner notre consentement sans demander que nos droits sur les données soient respectés, nous nous détournons de notre responsabilité de placer ces problèmes dans le programme prioritaire de nos gouvernements ». Un rappel des habitudes de consommation, sur lesquelles nous reviendrons.

Finalement, il veut éviter à tout prix une série de « solutions rapides » au profit « d’un processus qui signale un changement dans la manière dont nous appréhendons notre relation à notre communauté en ligne ». Il souhaite une série de grands principes directeurs pour permettre au web – qu’il considère être en phase d’adolescence – de devenir plus mature.

La facilité, grande ennemie du web tel qu’imaginé par Berners-Lee

À ces grands principes s’oppose une pesante inertie des habitudes. Les mêmes entreprises qui ont démocratisé le web et plus globalement Internet sont aujourd’hui tenancières d’hôtels pour les données, dont la facilité d’utilisation déconcertante est certes le résultat d’un fascinant travail sur l’expérience utilisateur, mais vectrice de nombreux maux.

On connaît bien sûr la problématique des grandes plateformes, dont les GAFAM ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Leur pouvoir devient tel que la classe politique se penche dessus, tantôt pour les taxer, tantôt pour les démanteler.

Ces plateformes ont joué un rôle immense dans l’accès à l’information. Le cas de Google est emblématique : un moteur capable de chercher le chemin le plus court vers l’information recherchée. Un outil fabuleux, qui a rendu de grands services. Mais son rôle a profondément changé, passant de détective à outil de référencement, celui sans lequel on ne peut espérer devenir visible. Pour bien des sociétés, il faut être (bien) vu de Google pour exister.

Le problème peut être généralisé à l’ensemble des grandes entreprises ayant pignon sur rue. Autant de silos de données jalousement gardées pour alimenter une kyrielle d’algorithmes décortiquant les moindres aspects de la vie privée, afin que la publicité soit toujours plus ciblée. Et si Google est encore une fois en ligne de mire, aucun acteur ne pose aujourd’hui plus de questions que Facebook et ses plus de deux milliards d’utilisateurs.

Aujourd’hui, une société privée capable de relier plus du quart de la population mondiale, selon ses propres critères, avec un pouvoir de censure aux règles obscures, reposant sur une colossale machinerie à la finalité unique : la publicité. La situation n’est pas nouvelle, mais le nombre d’inscrits continue de grimper, en dépit des scandales qui s’accumulent, particulièrement depuis deux ans.

La facilité de converser avec un contact, de stocker ses informations en ligne, de pouvoir les retrouver partout, de chercher une information à tout heure du jour ou de la nuit. Une longue suite de facilités qui ne doit rien au hasard, les grandes plateformes ayant apporté des solutions attrayantes dont l’ubiquité permet de résoudre des problèmes bien modernes, dont le plus important : gagner du temps.

Le coût de cette facilité ? L’inertie. Les thématiques abordées par Tim Berners-Lee sont chères au cœur de nombreux internautes, mais la plupart ignore tout simplement leur existence. Pour beaucoup, se débrouiller seul avec « l’outil informatique » est une fierté, car il a fallu se forger des habitudes pour exploiter cette ressource correctement.

Que ce soit pour changer les habitudes, contraindre les entreprises ou responsabiliser les gouvernements, la Web Foundation a du pain sur la planche.

Diversité : le monde des navigateurs en danger

La « diversité » est l’une des notions clés abordées par l’inventeur du web. Bien qu’il n’en parle pas spécifiquement dans sa lettre ouverte, les navigateurs sont pourtant aux premières loges. Car depuis l’annonce de Microsoft sur l’abandon de son propre moteur, la toile se trouve dans une situation inédite.

Google jouit aujourd’hui d’une position de force sans équivalent dans l’accès à l’information. L’entreprise ne s’occupe jamais du contenu, uniquement des contenants et des aiguillages. Et l’éditeur est partout, du moteur de recherche au navigateur, en passant par les services qui permettent de trier, stocker et partager cette multitude de contenus.

Ce qu’est en passe de contrôler aujourd’hui Google est bien l’accès à la plupart des informations. Là encore l’inertie tourne à plein régime. Quand Chrome a débarqué, il proposait des performances supérieures et une interface simple d’accès. L’engouement et une vigoureuse politique de promotion ont fait le reste.

Face à ce rouleau-compresseur, certains ont commencé à abandonner. On se souvient bien sûr d’Opera, jetant son moteur Presto à la poubelle pour se rebâtir entièrement sur Chromium, la base open source de Chrome. Vivaldi, taillé pour des besoins supérieurs, est lui aussi basé sur Chromium. Plus récemment, Brave a fait de même. Son orientation vers la vie privée n’y change rien, sa base provient d’un développement de Google.

Le choix de Microsoft émet donc un signal de danger. Le même que pour Webkit à une époque – pas si lointaine – quand les développeurs craignaient que le moteur, pourtant lui aussi open source, ne devienne une référence plus forte que le W3C, lui aussi fondé (et dirigé) par Berners-Lee.

On assiste bien à un appauvrissement dans le monde des navigateurs, une bonne partie d’entre eux se servant désormais de Chromium et de son moteur de rendu Blink. Le projet est open source et son fonctionnement connu, et la situation diffère en cela du cas Internet Explorer. Mais il reste sous la coupe de Google et réactive le risque d’un moteur unique dont le respect des règles finira par être plus important que celui des recommandations du W3C.

Certains se réjouiront de cette uniformité, qui ne manquera pas de simplifier le travail d’une partie des développeurs web. Une panacée : plus besoin de tester son code pour d’autres navigateurs. D’autres au contraire militeront pour la diversité promue par Tim Berners-Lee, la concurrence pouvant seule garantir que toutes les cartes ne se retrouvent pas dans les mêmes mains. Dans ce contexte, l’année 2019 se profile comme cruciale pour Mozilla, dont Firefox est le dernier « gros » navigateur devant la vague Chromium.

Commentaires (82)

#1

Le problème des navigateurs c’est leurs coûts de développement, avec un énorme problème pour récupérer l’investissement à la distribution : ils sont gratuits.

Pour limiter les coûts, pas 36 solutions, et l’exploitation d’un moteur “tout prêt”: c’est quelques milliers d’heures de boulot en moins.

#2

entièrement d’accord avec toi ! " />

" />

#3

D’autres solutions peuvent être envisagées, surtout pour un outil aussi important.

Le noyau Linux est soutenu par une fondation et par un développement ouvert où participent développeurs bénévoles mais aussi de nombreuses boîtes pourtant concurrentes (Google, Facebook, Microsoft en font partie).

Wikipedia est soutenu par une fondation et par des dons. Dans une certaine mesure, c’est aussi le cas de Firefox.

Comme le besoin est commun, on peut également envisager un soutien par des états (vu timidement récemment avec ProtonDrive financé par une instance publique).

Bref, tout laisser à une société très controversée n’est pas forcément une politique visionnaire sur le long terme.

#4

J’aime bien le principe de l’ISO (malheureusement galvaudé par l’organisation elle-même depuis quelques années) impliquant qu’un standard est n’un standard qu’à partir de deux implémentations de référence bien distinctes.

Si on veut promouvoir la diversité, et éviter de retomber dans les années noires qu’on a connu pendant la période 1996-2003, il faut mettre la pression sur les sites et les devs.

Peut-être faire un label “web durable” pour mettre en avant les sites supportant plusieurs moteurs.

#5

Pour que Mozilla reste dans la course, faudrait déjà qu’ils arrêtent la “chromisation” de leur interface. Plus le temps passe, plus ca ressemble à Chrome, et moins on a la possibilité de la modifier à sa sauce (on a déjà perdu pas mal avec les webextensions, depuis la 65 on ne peut même plus modifier la position des onglets pour les passer sous la barre d’adresse…). Quitte à avoir un clone de Chrome, autant aller directement chez l’original.

#6

Se focaliser sur les menus problèmes (supposés) fait oublier les incommensurables et immesurables services rendus par l’outil qu’est le Web, et donc par ceux qui l’animent au quotidien.

Le pire qui pourrait arriver au Web est de se retrouver sous la coupe de bien-pensants, avec leurs travers idéologiques habituels comme le mythe du « bien commun » ou leur chimère fantaisiste comme la peur du monopole. Ces démagogues ne « pensent » qu’en terme de perfection inatteignable (approche top-down) alors que l’outil est en évolution et adaptation permanente (bottom-up).

Comme tout marché (car le Web est un grand marché), il faut le regarder comme un processus de découverte : ce qu’on imagine comme insuffisance, défaillance ou limite ne sont en réalité que des opportunités à saisir pour les plus entrepreneurs. Et tout le monde a sa chance.

#7

Firefox est le dernier « gros » navigateur devant la vague Chromium

Avec ~5 % de part de marché en baisse depuis 10 ans, les « » sont effectivement de rigueur.

Voilà ce qui arrive avec un management inepte détaché des réalités commerciales : les utilisateurs (potentiels) sont traités comme quantité négligeable, ils n’apprécient pas et vont donc voir ailleurs.

#8

#9

#10

Bon, je sais que c’est mal les attaques ad hominem, mais bon, je peux pas résister à rappeler que ce cher Berners-Lee a approuvé, il n’y a pas si longtemps que ça, les EME (DRM sur le web) sous prétexte d’une meilleur expérience pour l’utilisateur. Laissant de ce fait Mozilla, seul contre tous.

Ça prouve bien que le W3C ne se préoccupe pas tant que ça des libertés sur le web. Que l’organisation de devienne obsolète par la situation de monopole de Google, n’est finalement qu’un retour de bâton. Le cas des EME a montré que l’industrie peut faire plier le W3C, qui est déjà en situation de faiblesse face au WHATWG.

#11

#12

Affirmation totalement gratuite mais délivrée avec tant d’aplomb qu’on y croirait presque…

Est-tu vraiment capable d’estimer même approximativement le nombre d’utilisateurs de FF qui sont passés à Chrome, et pour quelle raison? ça m’étonnerait…

Si les parts de marché baissent c’est avant tout parce que Chrome est livré par défaut avec Android, qui est l’OS qui écrase tous les autres, avec un nombre d’utilisateurs toujours croissant, et ce depuis une dizaine d’années.

#13

Dommage que l’article se focalise trop sur les navigateurs, au point de ne pas citer une seule fois la récente création du Fediverse et de ses services décentralisés (Mastodon, PeerTube, PixelFed…), qui correspondent pourtant à ce qu’était le web à ses débuts, avant l’apparition de ces fameux « silos de données », tout en permettant aux utilisateurs de reprendre le contrôle de leurs données et de leur vie numérique.

#14

La main invisible?

C’est loin de faire consensus je pense, et “le marché” sans réglementation, je ne sais pas ce que ça veut dire.

Pour reprendre ton commentaire: je suis d’accord que la vérité tombée du ciel n’existe pas (top down), mais pas plus que celle venue d’en bas (bottom up).

Comme toujours, il faut des deux, et l’équilibre n’existe pas - on oscille autour.

Et pour le web, en ce moment, je pense qu’on a besoin d’un peu plus de “top down” comme tu dis…

#15

#16

L’évolution des part de marché est assez parlante.

Tes arguments ne sont pas nécessairement opposés aux miens.

#17

Tout ça évolue en parallèle du courant idéologique actuel :

Ainsi nait la dictature d’un seul…“produit”, dans ce cas Google Chrome. Mais il restera toujours un antagoniste, qui bien que marginal sera toujours présent car nous ne sommes pas fait pour être tous identiques (l’égalité étant une utopie destructrice des différences).

TADADADAAA c’est comme dans Star Wars. un seul Empire ou tout est uniforme et où tous sont égaux face à 1 ou 2 entité qui imposent leur voix. Des rebelles et marginaux, qui se satisfont de leur sors, tout en veillant/espérant la venue d’un héros qui viendra les sauver de leur inaction.

#18

De nos jours, cette métaphore conceptuellement en avance sur son temps est plutôt remplacée par l’expression moderne plus explicite de « propriété émergente d’un système adaptatif complexe ».

Le « marché » n’a jamais été sans règles, ton incompréhension relève de l’argument creux.

Le top-down c’est la directive droit d’auteur, les taxes, les lois sécuritaires et liberticides, la surveillance généralisée, etc. : face à ces dangereuses dérives, les petits problèmes du Web sont anecdotiques.

#19

Certains se réjouiront de cette uniformité, qui ne manquera pas de simplifier le travail d’une partie des développeurs web. Une panacée : plus besoin de tester son code pour d’autres navigateurs.

Bof…

C’était surtout les vieilles versions de IE sous Trident qui étaient auparavant une tannée à rendre compatibles.

Mais maintenant que le marché se partage très majoritairement entre Blink et Gecko il n’y a pas non plus d’énormes différences de rendus.

D’autant que les outils de développement web type task runners et module bundler automatisent beaucoup de tâches rébarbatives de rétro-compatibilité.

Ce n’est pas pour les quelques heures en moins que j’aurais à paramétrer Webpack et tester mes interfaces sur différents navigateurs que je vais me réjouir d’avoir moins d’alternatives au sein des moteurs de rendu.

#20

#21

Les lois que tu cites sont nuisibles mais il peut pas en exister de bonnes…

Je pense que la RGPD va dans le bon sens, même si elle est imparfaite : il faut trouver un moyen de contraindre les GAFAM à plus de transparence, pour que chacun puisse comprendre comment sont utilisées ses données (et les conséquences potentielles, bien que ça demande pas mal d’éducation).

Ce genre de contrainte ne vient malheureusement pas de la pression des consommateurs, comme l’expérience de Facebook le montre…

#22

#23

#24

Concernant la position “paternaliste” : le problème, c’est effectivement que beaucoup de gens n’ont pas accès à l’information ou n’ont pas reçu l’éducation qui leur permettrait de comprendre les risques encourus.

Exemple très concret de la (ma) vie quotidienne : ma pharmacie a lancé un programme de cartes de fidélité.

A chaque fois que je vais là-bas depuis quelques mois déjà, je dois répéter que je ne suis pas intéressé, au grand désarroi du pharmacien / de la pharmacienne (ils sont plusieurs :p). En fait ils ne comprennent pas les conséquences potentielles.

Il se trouve que je suis déformé par ma profession, et que j’ai maintenant une idée de la valeur de ces données pour les algos prédictifs notamment. Sachant qu’elles n’ont même pas de “date de péremption” que je pourrais anticiper : dans 20 ans peut-être, parce que j’ai trop acheté de pastilles Fuca sur une période de 6 mois en 2017 (je prends un exemple au hasard évidemment :p), un assureur pourrait déterminer que mes chances de choper une saloperie seraient multipliées par 12 et le réfléter dans mon contrat d’assurance.

Je ne me prétends pas meilleur que les autres, mais il se trouve que j’ai eu accès à ces informations / cette connaissance, et que tant qu’elles ne sont pas largement diffusées et partagées par tous / toutes, les choses ne peuvent pas se passer de façon “organique”. Il faut bien quelqu’un pour réguler - les états ou des organismes publics.

#25

#26

Oui, bien sûr.

Ça n’a certainement rien à voir avec les manoeuvres plus qu’agressives de Google de type :

Bref, rien à voir avec le fait que Google fasse l’équivalent d’un viol informatique du système en comptant sur l’insuffisance culturelle des utilisateurs pour comprendre ce qui se passe et s’en soucier.

Nooooon. Rien à voir du tout.

#27

Je te renvoie au mémo du cyber-sophiste.

#28

Il n’y a rien dans ces exemples qui soit contraire aux intérêts de Google et de ses clients/utilisateurs.

Si tu n’as pas les mêmes valeurs, soit. Mais ne les impose pas aux autres par tiers interposés.

L’inflation sémantique ne va pas me convaincre.

#29

L’asymétrie d’information est inéluctable : tout le monde n’est pas ininformé sur tout, comme tout le monde ne peut pas être parfaitement informé de tout. Ton ex. personnel le montre et d’autres individus ont des informations sur des sujets sur lesquels tu n’es pas (in)formé.

Le système économique émerge de cette différence (entre autres) : ceux qui ont l’information (au sens large) la monnaie avec ceux qui ne l’ont pas et veulent l’obtenir.

#30

#31

#32

#33

Hmmm il me semble que cela a toujours plus ou moins était le cas. A l’époque de Nestcape il y avait quoi comme choix ? Et puis un peu la faute des internautes aussi.

#34

Les gens ne savent pas forcément qu’ils n’ont pas l’information ou ne sont pas toujours capables de lui donner une valeur en correspondance avec l’impact qu’elle pourrait avoir sur eux.

C’est la même chose pour l’agriculture ou les médicaments…

Je ne vois pas comment remplacer le législateur dans ces cas là, même si évidemment ça ne résout pas tout (et peut créer de nouvelles classes de problèmes).

Je ne pense pas que le système parfait existe, et qu’il faut trouver des compromis entre laissez-faire (la liberté) et régulation (la sécurité), et qu’on est condamné à fluctuer entre les deux…

#35

Y’avait Lynx, c’était super!

#36

Une petite pensée pour Gopher, arrivé au mauvais endroit au mauvais moment " />

" />

#37

#38

#39

#40

#41

#42

Netscape VS Internet Explorer : mes premiers pas sur le World Wide Web (www).

NB: “wide” à ne pas confondre comme je l’ai longtemps fait avec le mot “wild” (le web n’a jamais été le far west, quoi que… quand on ne le connaît pas, il paraît très lointain et sauvage).

#43

tmtisfree n’est ni un néolibéral, ni un ordolibéral.

Bref, tmtisfree est un commentateur économique de salon (de forums du web).

NB: mes définitions sont très sommaires et partielles et n’ont pas vocation à remplacer une définition de dictionnaire des théories économiques. Merci de votre compréhension.

#44

Je me permets de répondre puisque ton commentaire s’adresse à moi.

" />

" />

Comme je ne sais pas ce que signifie le mot « néolibéral » (chacun a sa définition), que je ne vote pas, que je suis à ~1000% contre la politique ultra-crypto-socialo-étatiste (moi aussi je sais inventer des mots) passée et actuelle, que je la critique et qu’on me le reproche, j’ai du mal à concevoir d’une part la comparaison de Ricard (il n’a vu que des similitudes sur la forme ?) et d’autre part ta propre saillie.

Histoire de savoir de quoi l’on parle :

1/ je suis libérale (de gauche comme de droite, du haut comme du bas) ;

2/ je suis pour un État minimal maintenant (= régalien) et idéalement 0 plus tard ;

3/ je suis pour le laissez-faire (mais pas pour le laisser-aller).

Je me définis donc comme libérale anarcho-capitaliste. Et effectivement je considère que :

1/ le bien commun n’est qu’un bien qui n’a pas encore trouvé de propriétaire ;

2/ le seul prix de toute transaction est celui décidé par les 2 parties : il est évidemment juste et tous les coûts sont inclus, sinon il n’y aurait pas eu transaction par définition ;

3/ il n’y a historiquement aucun exemple de monopole naturel dans un marché ouvert même si c’est l’objectif inatteignable de tout capitaliste qui se respecte. Par contre on trouve des dizaines d’exemples de monopoles tout à fait artificiels (= étatiques) pour justifier le mythe 1/ ;

4/ toutes les crises majeures sont dues aux interventions étatiques 1929[1], 2007[2]. Ce n’est pas pour dire qu’un système économique qui fonctionne n’a pas de fluctuations : ces variations reflètent simplement l’adaptation du système à ses contraintes (cf la mini-crise de 1921 aux USA, inconnue du grand public [3]) ;

5/ même si la théorie était « bidon », ce que tu ne démontres pas, l’Histoire a surtout démontré par l’expérience que tout le reste ne fonctionne pas. Les humains sont certes un peu irrationnels et la perfection n’est pas de ce monde, mais c’est ce qui nous différentie des robots. Cela n’implique aucunement que tous les humains et tous les marchés sont complètement irrationnels tout le temps. Un peu de nuance permet de rester les pieds sur terre, d’éviter la sortie de route idéologique pour finir dans le fossé dogmatique

Pour finir personne n’a dit qu’il ne fallait pas de règles : ce sont les marchés qui les ont inventées d’ailleurs [4].

[1]

https://fee.org/resources/great-myths-of-the-great-depression/

https://www.youtube.com/watch?v=xNc-xhH8kkk#t=24

http://www.independent.org/pdf/tir/tir_01_4_higgs.pdf

https://mises-media.s3.amazonaws.com/Americas%20Great%20Depression_3.pdf

https://fee.org/media/13602/great-myths-of-the-great-depression.pdf

[2]

http://www.dantou.fr/criseFinanciere.php

https://www.nber.org/papers/w18609

http://reason.com/archives/2012/05/17/the-financial-crisis-was-the-result-of-g/1

https://townhall.com/columnists/thomassowell/2012/09/13/the-brass-standard-n9417…

[3]

https://www.nytimes.com/2015/01/25/books/review/the-forgotten-depression-by-jame…

https://www.youtube.com/watch?v=KAWxhdPGJfU

https://www.youtube.com/watch?v=KAWxhdPGJfU

[4]

http://myweb.fsu.edu/bbenson/SEJ1989.pdf

PS : le maton rouqmoute ci-dessus oublie de préciser que mon offre à supprimer la PAC contre la liberté totale de travailler n’a toujours pas été prise en compte… ou comment se plaindre des interventions de l’État et de l’Europe tout en continuant à les soutenir. On n’est pas à une incohérence près chez les étatistes.

#45

#46

Ce n’est pas comparable avec Gopher qui était un concurrent du World Wide Web avec son propre protocole.

Kmeleon n’est qu’un navigateur Web ne tournant que sous Windows et utilisant le moteur Gecko de Mozilla.

#47

Moué faut relativiser. Internet est comme tout qu’un outils, pas une fin en soit. L’état des lieux d’aujourd’hui peut complètement changer demain.

Les gens prennent peu à peu conscience du pillage des données personnelles et peuvent décider à tout moment de changer la donne.

Aujourd’hui ce n’est pas une priorité dans leur quotidien, mais rien n’est figé et la RGPD est bien une preuve que tout évolue.

On a connu IRC, les forums et sites persos. Aujourd’hui c’est facebook et Youtube. Personne ne sait de quoi demain sera fait.

Que la base de chrome s’impose, c’est plutôt logique. Google a été très agressif. Mais avant Chrome, c’était IE. Qui aurait parié que IE soit aussi vite remplacé à l’époque? Alors demain…

#48

#49

T’es vraiment fun toi.

Et la question de base, à savoir “le citoyen utilisant SON ordinateur ou SON téléphone voulait-il vraiment souscrire un contrat d’utilisation avec Google ?”

Autant le coup du navigateur par défaut peut vaguement s’expliquer même si on reste dans l’abus de position (confer Microsoft et Internet Explorer qui a fini par se faire taper sur les doigs), autant sur ordinateur il n’y a JAMAIS eu de CONSENTEMENT.

“ Si tu n’as pas les mêmes valeurs, soit. Mais ne les impose pas aux autres par tiers interposés.”

C’est marrant que tu dises ça car c’est très précisément ce que fait Google justement : imposer ses valeurs (exploitation des données, obsolescence de la notion de vie privée) aux autres (les utilisateurs) par tiers interposés (contrats avec Sourceforge -pour n’en citer qu’un- pour inclure Chrome en ninja dans les installeurs de softs qui n’ont rien à voir -et dont on a probablement pas requis l’autorisation des auteurs non plus, vive les licences d’utilisation bardées de clauses léonines).

#50

Pour ta question, les firmes ont maintenant réglé le problème elles-mêmes en établissant des contrats formels ad hoc entre parties : comme quoi l’auto-régulation fonctionne sans intervention tierce.

Il n’y a jamais de consentement non plus concernant des choses bien plus importantes pour l’individu (impôts par ex.) et ~personne sauf les plus informés ne crie au scandale. Pour la question de l’installation en arrière-plan (largement passée de mode maintenant), vois ce phénomène transitoire comme une illustration particulière du marché en tant que processus de découverte : un test de ce qui est possible/acceptable/éthique/moral ou non selon les critères ou valeurs individuels, et donc collectifs, en cours mais inconnus du marché. N’étant pas déterminable a priori, on expérimente, on teste, on caractérise les limites de l’acceptable. Et finalement dans ce cas aussi, le marché s’est adapté : ces pratiques n’existent ~plus.

#51

#52

#53

#54

C’est le meilleur outil, je ne dis pas le contraire. Je dis qu’il faut pas s’étonner si tu protèges pas tes infos et que tu fais pas de ménage toi-même dans tes rangs (un admin de page peut faire ça). Je te rappelle que la discussion de base c’était l’éducation aux outils pour éviter que d’autres les utilisent mieux que toi et contre toi. Et je dis ça parce qu’il faut prendre en compte le contexte actuel que l’on dénonce ici-même tous les jours à chaque proposition de loi. Les usages s’adaptent en face (l’Etat), faut faire de même et pas rester dans un genre de béatitude.

" />). Le reste c’est des constructions instables et souvent risibles. Mais on vit dedans… faut y faire la part des choses

" />). Le reste c’est des constructions instables et souvent risibles. Mais on vit dedans… faut y faire la part des choses

Non justement tu strikes pas la page de tout le monde à cause d’un gars. Mais tu le vires toi-même ou tu t’arranges pour qu’il le soit légalement (comme tu le dis après). Je suis d’accord avec toi sur toute la ligne, mais faut voir la réalité des choses ; profiter de ces “supers outils” sans y mettre un peu les mains, ça donne juste les prétextes en face pour faire des arrestations / strikes abusifs. Ou comme dans mon exemple, ne pas faire quelques efforts élémentaires (mettre un pseudo/mettre une photo qui n’est pas son visage) qui pourtant peuvent avoir des conséquences grave ; mais oui c’est sûr, on parle d’une grosse minorité de prédateurs/criminels potentiels. Je ne suis pas partisan du “tous coupables”, au contraire ^^

Et j’pense pas avoir subi plus de formatage que n’importe qui, au contraire, j’ai plutôt l’impression d’être à l’inverse de tout le monde quand je dis que le plus important c’est peut-être les rapports humains et allez, l’écologie (et de laisser mourir le système capitaliste mais ça c’est ma part d’ombre anarchiste

Pour être honnête, en général je suis plutôt d’accord avec ceux qui vont à contre-courant, ou qui sont au moins critiques ; c’est d’ailleurs plus dur que d’être dans la pensée moyenne, parce que dans les “rebelles”, tu retrouves évidemment aussi tout un panel d’extrême-droite/conspi/anti-tout/illuminés… Mais bon je les sens venir à des kilomètres… Autant que chez les médias ^^ Aimer la littérature et avoir fait des études de l’image ça aide pas mal à être critique sur le monde qu’on nous présente (j’insiste sur le mot).

#55

L’histoire d’internet pourrait être comparé a celle d’un énorme coupe boulon qu’on aurait scellé sur la voie publique :

" />

" />

-Les premiers s’en sont servis pour couper la ferraille les aidants a monter leur maison

-Les seconds s’en sont servis pour couper des anti-vols de vélos

-Certains on cru que c’était un jouet , parfois sexuel, et d’autres se sont prit en photo avec

-Des investisseurs on cru pouvoir faire toute sorte de business avec, seul ceux spécialisés dans la découpe on mystérieusement réussit

-Nourrit désormais d’un flux incessant et cacophonique d’information des joueurs de pipeau et les ignares se sont mit a vénérer le très populaire coupe boulon

-Enthousiastes devant ce bordel incompréhensible entourant le coupe boulon les états on embauchés des grapheurs pour rendre le truc esthétique et pour le déclarer d’utilité publique

…

Vive internet

#56

au départ le Web. c’était “connecting People” (partage gratuit), puis vinrent les Commerciaux…..

#57

Connecting People était un slogan de Nokia. Et faut prendre une grande liberté littéraire pour le traduire comme tu le fais.

#58

Si nos états européens mettaient chacun quelques euros dans Firefox (ou autre projet libre) pour avoir un navigateur libre et efficace… au lieu d’acheter des licences débiles et inutiles…

#59

Puis vinrent les GAFA….

#60

#61

#62

#63

J’ai déjà répondu.

(Le respect est quelque chose qui se mérite, ce n’est pas un dû.)

#64

#65

#66

Exemple mal choisi puisque bien d’autres navigateurs existaient en même temps.

#67

Pas en pratique [1].

[1]

http://www.iberglobal.com/files/2018/heritage_2018.pdf

https://www.heritage.org/sites/default/files/~/media/images/reports/2012/07/sr11…

http://media.artdiamondblog.com/images2/Prosperity_Econ_Freedom_graph.jpg

http://evonomics.com/wp-content/uploads/2017/05/unnamed.png

https://niskanencenter.org/wp-content/uploads/2017/04/freedom2.png

#68

Existaient sous la forme de cadavres mais IE avait 98% de part de marché (jusqu’en 2004) et donc en situation de monopole effective.

#69

C’est des corrélations liant liberté économique et prospérité, ce qui n’implique pas forcément une population heureuse/épanouie, de plus la liberté économique n’est pas contradictoire avec un état fort et une redistribution forte, comme le montre http://www.iberglobal.com/files/2018/heritage_2018.pdf (Suède et Danemark ayant une meilleur “liberté économique” que les US)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_IDH

https://assets.weforum.org/editor/g5Rgkeacd2UiLm9SpLgj3F3ZtG5UunkqpmUsxUcjL-8.pn…

#70

Je n’ai jamais utilisé ni IE ni de cadavres. Donc non.

#71

Comme la guerre n’est pas incompatible avec la paix et le bien n’est pas incompatible avec le mal, bla-bla-bla.

Les pays scandinaves étaient riches avant de redistribuer largement. Donc non.

http://www.freetochoose.tv/quicktake_channel/qt_program.php?id=dead_wrong_sweden…

https://business.financialpost.com/opinion/a-scandinavian-myth-buster-whats-wron…

#72

Le modèle scandinave existe depuis l’après seconde guerre mondiale.. les chiffres de prospérité et de bonheur datent d’aujourd’hui.. les dernières réformes (depuis les années 1990) ont été nettement dans le sens libéral.

Difficile donc de suggérer que leur prospérité et leur bonheur seraient dû à un paradis libertaire détruit par le socialisme.

Mais ce ne sont pas les seuls, dans la liste des pays les plus développés, et encore plus des plus heureux, tous ont un état fort à divers degrés.

#73

#74

#75

Le modèle précédent (1950-1990) n’a fonctionné que le temps de dépenser la « tirelire » puisque la Suède libéralise depuis 30 ans : elle s’est aperçue que la richesse ne peut pas provenir de l’État qui ne produit rien. D’ailleurs ce sont les plus pauvres qui sont le plus imposés/taxés : les plus riches peuvent alors investir et faire tourner le pays. Ce qu’on a du mal à comprendre en République Fromagère.

#76

#77

Ça me fait penser a une devinette qu’on pourrait créer (si c’est pas déjà fait) :

" />

" />

“ Vous voulez foutre mal a l’aise un utilisateur de google chrome ? Lisez lui un extrait du CLUF. ”

Non en fait ça fera rire pas assez de monde, oubliez…

#78

….ce sont les plus pauvres qui doivent être le plus imposés/taxés…

" />

" />

donc (d’après toi), ce serait “normal”….de taxer les + pauvres, afin que

les + riches investissent ?

“ho…t’en a ’d’autres’ comme ça” ?

(t’as pas dû te creuser la tête, bien lgts., pour la trouver* , celle-là) !

* cette idée

#79

(pour info.)

le “CICE” nous a coûter (depuis 2013), déjà, 100 Milliards !

#80

#81

#82

mea-culpa !!! " />

" />