Le CERN a beau tourner au ralenti depuis trois ans le temps de réaliser des travaux d’améliorations, il n’en reste pas moins un gros consommateur de ressources. Il vient de publier son second rapport sur l’environnement, qui concerne aussi bien l’électricité, l’eau, le bruit, les déchets ou les émissions de GES.

L'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (ou CERN) est un immense laboratoire scientifique, qui revendique être « le plus éminent » du monde en physique des particules. Son instrument emblématique est sans aucun doute le Grand collisionneur de hadrons qui a plus de 10 ans.

Sa consommation en ressources est à la hauteur de ses prétentions : abyssale. Dans son premier rapport sur l’environnement – qui concernait les années 2017 et 2018 –, le CERN donnait quelques chiffres impressionnants : 1 251 GWh d’électricité par an, 223 800 teqCO₂, 3 477 000 m³ d’eau, etc. Comme prévu, le second rapport est désormais en ligne. Il couvre les années 2019 et 2020, particulières à plus d’un titre.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, plusieurs rappels importants : « La période 2019-2020 a été marquée par le deuxième long arrêt du complexe d’accélérateurs du CERN. Plusieurs indicateurs environnementaux affichent ainsi des niveaux différents par rapport à la précédente période de rapport (2017-2018) ».

De plus, 2020 n’est pas considérée comme une année représentative du fait de la pandémie de COVID-19. Les changements provoqués par la crise sanitaire sont bien tangibles dans certains indicateurs de l’Organisation.

Des GWh par centaine, des mégalitres par milliers

« En 2019 et 2020, le CERN a consommé respectivement 428 GWh (1 541 TJ) et 442 GWh (1 591 TJ) d’électricité. Pendant cette période, le LHC a connu son deuxième long arrêt (LS2), lors duquel la consommation d’électricité du CERN a été inférieure de 64 % par rapport à celle enregistrée en période d’exploitation ». Il doit reprendre du service début 2022.

L’électricité est évidemment la principale ressource énergétique. Celle consommée par le CERN est « essentiellement produite en France, où le bouquet énergétique est à 87 % à faible émission de carbone ». L’Organisation en profite pour réaffirmer son objectif de « limiter à 5 % la hausse de sa consommation d'électricité d’ici à fin 2024 », avec 2018 comme année de référence (les expériences tournaient alors à plein régime).

D’autres énergies sont également utilisées : le gaz naturel pour le chauffage, l’essence pour les véhicules et du diesel pour les générateurs de secours : « En 2019 et 2020, le CERN a consommé respectivement 68 GWh (246 TJ) et 66 GWh (238 TJ) de combustibles fossiles ».

N’oublions pas l’eau, utilisée pour refroidir les installations : « En 2019 et 2020, le CERN a consommé respectivement 2 006 et 1 941 mégalitres (ML) d’eau ». Les activités industrielles représentent environ 75 % de la consommation d’eau pendant les périodes d’arrêt, tandis que les 25 % restants sont utilisés à des fins sanitaires.

En 2018, la consommation était de 3 477 mégalitres d’eau, mais les accélérateurs étaient en marche. Rappelons qu’elle était de 15 000 ML en 2000, et a donc été divisée par cinq en vingt ans, tout en améliorant les performances des expériences. Comme dans le précédent rapport, il est précisé que « le CERN n’a connu aucun incident dommageable pour l’environnement passible d’une sanction, financière ou autre ».

Y a-t-il eu des incidents autres ? Ce n’est cette fois encore pas indiqué.

Et voilà le gigawatt-heure par femtobarn inverse (GWh/fb-1)

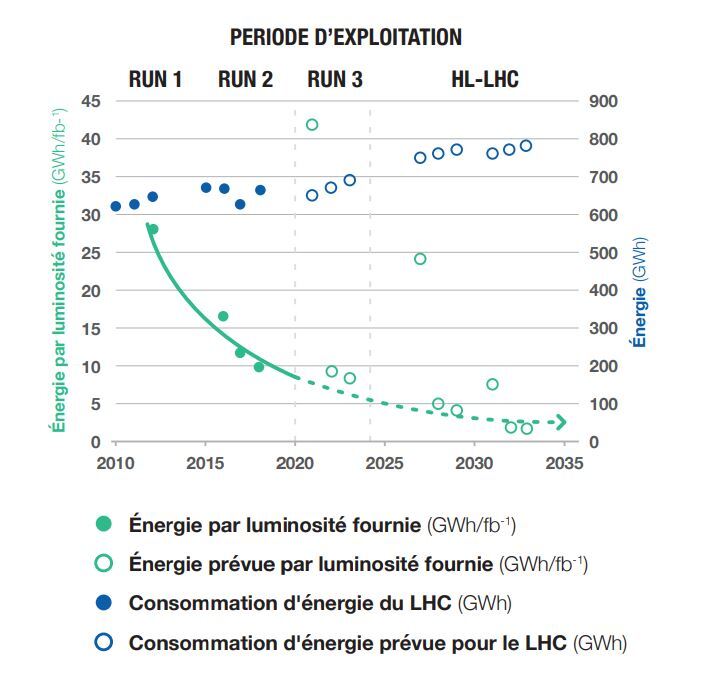

Le CERN propose un indicateur permettant de juger de l’efficacité de l’installation au-delà de sa seule consommation brute : le GWh/fb-1, ou gigawatt-heure par femtobarn inverse. Il permet de suivre et comparer l’efficacité énergétique dans le temps et donc au fil des améliorations. Pour faire simple, plus il est bas mieux c’est.

Lors de la première période d’exploitation du LHC, la meilleure performance était de 27 GWh/fb-1. Lors du second « run » – c’est-à-dire la seconde phase d’exploitation –, le LHC « a fourni deux fois plus de données par unité d’énergie ». Pour la suite, le CERN « estime que le ratio de performance au démarrage du HL-LHC sera d’environ 5 GWh/fb-1, puis passera plus tard à 2,5 GWh/fb-1 ».

Ainsi, le LHC « multipliera par dix l’efficacité énergétique de l’installation phare du CERN sur 20 ans »… Les travaux pour la haute luminosité se dérouleront en effet entre 2025 et 2027 à l’occasion du 3e long arrêt technique. Il faudra donc probablement attendre 2028 pour sa mise en service.

Consommer moins, récupérer plus

Afin de rester dans la limite des 5 % de hausse qu’il s’est fixée, le CERN va déployer trois stratégies : améliorer l’efficacité, consommer moins et récupérer plus. Pour le premier point, les instruments scientifiques ne sont pas les seuls concernés. Même s’ils consomment beaucoup moins les bâtiments ont aussi droit à des améliorations.

Plusieurs chantiers sont mis en avant concernant la récupération : « En 2019, le CERN a signé un accord avec les autorités françaises locales concernant la récupération de la chaleur de ses installations au point 8 du LHC pour chauffer une zone résidentielle située à Ferney-Voltaire ».

Il continue d’étudier les possibilités de récupération de chaleur sur ses autres sites, notamment au point 1 à Meyrin en Suisse. En 2020, l’Organisation « a attribué un contrat pour la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance d’un nouveau centre de données, dont la chaleur pourrait être récupérée pour chauffer le site de Prévessin », en France.

Pendant les arrêts techniques, les émissions de GES continuent

Passons aux émissions de gaz à effet de serre (GES). Elles sont « principalement liées à l’utilisation de gaz fluorés (gaz F) pour la détection de particules et le refroidissement des détecteurs dans les grandes expériences du LHC ».

En 2019 et 2020, les GES ont respectivement été de 78 169 et 98 997 tonnes d’équivalent CO₂ (TeqCO₂), soit plus de deux fois moins que par rapport à 2017-2018. Pas de magie ici, mais simplement l’arrêt du Grand collisionneur de hadrons pour son second long arrêt technique.

Les émissions de gaz F proviennent « en majorité de petites fuites dans les détecteurs, de construction nécessairement légère ». Durant la seconde phase d’exploitation, « les expériences ont mené une campagne de réparation de ces fuites. Toutes n’ont pas pu être réparées en raison de la pandémie de COVID-19, mais cela reste une priorité ». Si le LHC est au repos, les émissions ne sont pas nulles, « car le refroidissement est maintenu pendant les longs arrêts afin d’éviter le vieillissement prématuré des détecteurs de particules ».

Comme dans le précédent rapport, l’objectif reste de réduire les émissions de GES de 28 % d’ici à fin 2024.

Les émissions indirectes : électricité, voyages… et bientôt achats

Fort logiquement, les émissions indirectes liées à la consommation électrique du CERN sont en baisse. Elles sont respectivement de 10 672 et 9 247 teqCO2 pour les années 2019 et 2020.

Une précision : « Sur l’ensemble des émissions indirectes de 2019, 3 075 teqCO2 résultaient de la consommation d’électricité d’un centre de données du CERN situé au centre Wigner, en Hongrie ». Depuis 2020, le CERN n’exploite plus cette installation qui consommait 9,7 GWh (35 TJ) d’énergie en 2019.

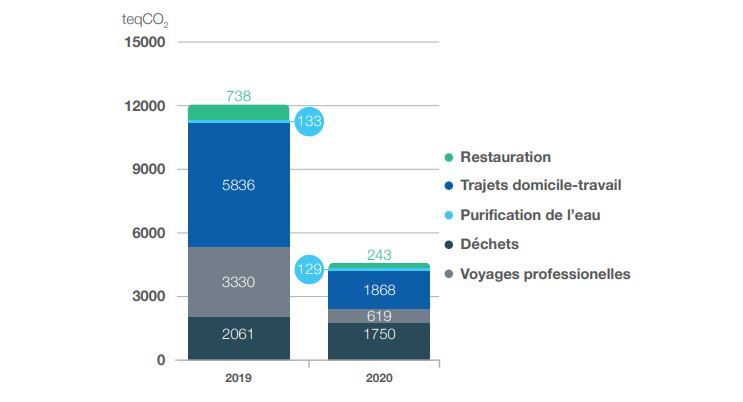

Nouveauté de ce second rapport, l’Organisation a mesuré les émissions liées aux voyages professionnels, aux trajets domicile-travail, à la restauration, au traitement des déchets et à la purification de l’eau. Elle a appliqué les facteurs d’émission de l’association Ecoinvent et utilisé « les valeurs du potentiel de réchauffement climatique de 2013 établies par le GIEC », le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.

Sur la purification de l’eau, les émissions étaient respectivement de 133 et 129 teqCO₂. Concernant les déplacements professionnels, ils étaient de 3 330 en 2019 et « seulement » de 619 teqCO₂ en 2020.

« La plupart de ces émissions découlent des voyages en avion » et le moins que l’on puisse dire c’est que les effets de la Covid-19 avec les mesures de confinement ont des effets plus que tangibles, avec une baisse d’un facteur cinq. En 2020 d’ailleurs, le CERN a actualisé sa « procédure pour les voyages professionnels, encourageant les modes de transport présentant une empreinte carbone réduite ».

On retrouve la même tendance sur les trajets domicile-travail : « En 2019 et 2020, les émissions liées aux trajets domicile-travail s’élevaient respectivement à 5 836 et 1 868 teqCO₂ ». Idem de nouveau sur la restauration : « En 2019 et 2020, les émissions du CERN liées à la restauration étaient respectivement de 738 et 243 teqCO₂. La viande rouge et les produits laitiers représentent plus de la moitié de ces émissions ».

Le CERN reconnait que « les achats représentent la majeure partie » des émissions indirectes, mais il n’en est pas question pour le moment. Ce sont en effet « les plus difficiles à quantifier en raison de la diversité des produits, des fournisseurs et des origines des achats résultant de la nature du travail du CERN et d’une politique d’achats qui s’attache à équilibrer les retours industriels pour tous les États membres et États membres associés ».

Néanmoins, « un projet visant à évaluer la manière d’améliorer l’impact écologique des achats du CERN sont en préparation ». Aucun calendrier n’est précisé.

Des rayons ionisants au ras des pâquerettes

Les expériences étant en pause pour des opérations de maintenance, les doses de rayons ionisants étaient fortement en baisse et même « inférieure à 0,0002 mSv [millisievert, ndlr] par an, soit 10 000 fois inférieure à celle que nous recevons des rayons cosmiques, du rayonnement terrestre, du radon et de notre alimentation ».

Lors du précédent rapport, elle était supérieure d’un facteur 100 avec 0,02 mSv. Rien d’inquiétant pour autant puisqu’elle restait largement inférieure à la limite de 1 mSv fixé par le Conseil européen. Pour juger avec des données plus parlantes, 0,02 mSv c’est « moins que la dose reçue lors d’un vol Genève-New York du fait des rayonnements cosmiques ».

Bientôt des mesures en temps réel du niveau de bruit

Le bruit, comme les autres secteurs d’activité, est aussi en baisse car les installations sont au repos, mais cela n’empêche pas de dépasser les seuils fixés par le CERN – 70 dB(A) aux abords de son installation pendant la journée et 60 dB(A) la nuit – de manière occasionnelle, notamment à cause des travaux.

Dans le rapport, on apprend qu’il est envisagé « d’adopter un système de mesures en temps réel, permettant d’intervenir rapidement si besoin ». Le bruit est un point important pour l’Organisation, qui a publié une infographie le mois dernier sur ce sujet.

Enfin, sur la question de la biodiversité, le Comité directeur pour la protection de l’environnement du CERN (le CEPS) a créé l’année dernière « un groupe de travail sur la biodiversité afin de définir des actions à mener pour atteindre quatre objectifs : conserver et protéger les espaces naturels sur le domaine ; développer la biodiversité dans les zones clôturées et non clôturées ; intégrer la protection de la biodiversité à tout nouveau projet de développement sur le domaine, et définir des indicateurs de surveillance de la biodiversité au CERN ».

La question des déchets radioactifs

Passons pour finir aux déchets : « En 2019 et 2020, le CERN a généré et éliminé respectivement 5 985 et 4 704 tonnes de déchets conventionnels », dont près de 70 % sont considérés comme non dangereux. Le taux de recyclage s’améliore au fil des années puisqu’il est 59 % en 2020, contre 58 % en 2019 et 57 % en 2018.

Il y a par contre un domaine en augmentation durant cette phase prolongée de travaux par rapport aux périodes d’exploitation : les déchets radioactifs. La raison est simple : « les équipements arrivés en fin de vie ont été démontés ». « En 2019 et 2020, le CERN a produit respectivement 641 et 202 tonnes de déchets radioactifs ».

Afin de limiter ces déchets radioactifs, l’Organisation mise sur le recyclage et la réutilisation des matériaux dits « activés ». « Les éléments de blindage activés sont un bon exemple de réutilisation. Par exemple, en 2019, 3 255 tonnes de structures d’acier et de blocs de fonte et de béton ont été réutilisées (1 060 tonnes en 2020) ».

Commentaires (61)

#1

200 000 t de CO2 en un an, ça représente autant qu’une ville moyenne, environ 20 000 personnes (à raison de 10 t par an par personne, en France).

Sachant qu’il y a 2 500 personnes qui bossent sur place, ça reste « seulement » 10x plus qu’une personne lambda, par personne.

On peut se dire que c’est beaucoup, et ça l’est, mais je pense que d’autres industries sont largement au dessus. Je trouve donc au contraire qu’ils sont pas mal du tout (en terme de CO2eq).

#2

En plus de voir l’utilité des recherches et des savoirs qui y sont produits comparé à d’autres industries…

En tout cas, il faut saluer leur transparence !

#3

A ces niveaux il faudrait tout compter en DEB*.

Venez les enfants, on va construire un CERN en miniature à la cantine avec 2 bananes.

*dose équivalente en banane

#4

Réflexion nulle : il y a vraiment des gens qui utilisent les mégalitres comme unité ? Pour moi c’est des milliers de mètres cube, épicétou. À la rigueur des décamètres cube si vous êtes un hipster, mais des mégalitres oO

#5

2500 membres du personnel, mais 17500 personnes au total travaillant sur place (https://home.cern/fr/about/who-we-are/our-people).

#6

Surtout qu’il y en a des milliers, j’aurais donc utilisé le gigalitre !

#7

Article blasphématoire contre la Science, la SSSSCIENCE, comment osez-vous !! Anti-science ! La Science c’est le Bien ! Nous devons mettre toutes nos ressources, nos corps, nos vies, à Sa disposition, et Elle nous sauvera !

#7.1

Bravo pour ton pseudo, tu le mérites !! 😄

#8

Ça tombe bien, elle est à la recherche de cobayes hystériques.

#9

Dans l’idée il n’y a pas de problème, le litre est une unité de base, on peut donc lui appliquer les préfixes habituels. Les plus utilisés sont effectivement les diviseurs (déci, centi, milli, micro), mais rien ne s’oppose à utiliser les multiplicateurs (déca, hecto, kilo, méga, giga), même si c’est peu usité (quoique décalitres j’ai déjà entendu).

Le mètre-cube par contre n’est pas une unité de base, on ne peut pas dire kilo mètres-cubes pour dire 1000 mètres-cubes, car ça fait un conflit avec le kilomètre-cube qui vaut 1 milliard de mètres-cubes.

#9.1

Sauf erreur le mètre cube est bien une unité de base. Mais c’est surtout au niveau de la praticité que je réfléchis. Le compteur d’eau est facturé en mètres cube, pas en milliers de litres.

Pour moi c’est aussi pertinent que mesurer la distance Europe-Amérique en centimètres, il y a des unités plus appropriées.

Et mille mètres cube c’est un décamètre cube sauf erreur (mais personne ne dit ça )

)

#10

253 mails suivant The Shift Project, 25 suivant l’Ademe (qui a fait une erreur de calcul d’un facteur 10 en reprenant les chiffres de TSP)

#11

#12

Si par unité de base, tu entends du système SI, le litre n’est pas stricto-sensu une unité de base. Elle est toléré. L’unité de base pour les volumes en SI, c’est le m^3.

#13

Et les ordinateurs quantiques : on a une idée ? Je serai très curieux de savoir combien ça consomme ces machins.

#14

Non, je voulais dire unité qui possède sa propre notation et décrit complètement une grandeur sans avoir à être exprimée par rapport à d’autres. Le mètre-cube est exprimé et s’écrit obligatoirement par rapport au mètre, on ne peut pas ajouter de préfixe dessus, c’est une unité composée.

Les seules unités composées où on peut ajouter des préfixes, mais un peu par abus de langage, sont celles qui résultent d’un simple produit sans puissance, par exemple VA qui peut devenir kVA mais simplement par le fait que si on applique le k à l’ensemble VA, ça représente la même grandeur que si on l’applique qu’au V avant de le multiplier au A.

Dans le sens où je l’entends, le gallon et la livre sont des unités de bases, même si elles sont loin de faire partie du SI, et que leurs préfixes peuvent ne pas être ceux du SI comme kilo ou milli (je ne les connais pas), ni même basés sur des puissances décimales.

J’ai bien compris, il est bien plus pratique de dire 30 m3 que 30 000 l. Mais par exemple, est-il plus pratique de parler de 30 000 000 m3 que de 30 Gl ? Ca se discute, après c’est surtout l’usage qui s’est imposé avec le temps qui prime.

Toujours l’usage, on dit aussi hectare alors qu’on ne dit jamais are (qui vaut 1 décamètre-carré et est une unité de base), un cas où on utilise plus souvent l’unité avec préfixe que l’unité seule, comme le Farad. Pourtant, vu le prix des terrains aujourd’hui, on pourrait bien se mettre à parler en ares plutôt qu’en centaines ou petits milliers de mètres-carrés.

#15

Hectolitres de vin s’emploie pas mal.

Donnons un volume exprimé en kilolitres à des journalistes pour voir ce que cela peut donner.

#16

#17

Alors pour bien connaître le milieu de la chasse et de la forêt, on utilise are et hectare. En tout cas en Belgique et dans quelques endroits en France que j’estime représentatifs

#18

C’est d’autant plus vrai que le litre est une unité de capacité, pas de volume.

Etonnant pour le CERN…

EDIT: grilled

#18.1

euh

j’avoue ne pas bien voir la différence entre capacité et volume du coup :)

une gourde de 1l va contenir 1l (je pige le terme capacité en ce sens) et le volume qu’elle va contenir va être de 1l / 1dcm³, c’est vrai que son volume à elle va être un peu supérieur et que “une gourde de 1l” est donc un abus de langage, mais à part ça je vois pas, y’a un truc qui m’échappe je suppose

#18.2

Par convention on imagine que la capacité c’est un cube d’une épaisseur de traits nulle. Ce qui permet de remplir ce cube à 100% de son volume c’est ici de l’eau. Donc le volume de 1m³ d’eau vaut 1000 litres d’un réservoir de capacité de 1000 litres et de forme quelconque.

Les mégalitres c’est pour faire trendy, je crois.

Ou bien afficher un petit chiffre sur une.la slide qui est déjà bien remplie !

#18.3

C’est vrai que c’est subtil, mais la capacité désigne le contenant, le volume le contenu.

Une gourde de 1l peut contenir au maximum 1dm3. Libre à toi de ne la remplir qu’à moitié, de la laisser vide, ça reste une gourde de 1l.

#18.4

ok, je crois voir où t’as tiqué du coup :

litre = capacité = “volume potentiel” (d’un contenant)

m³ = volume = “volume réel utilisé”

donc leur communication te semble manquer de rigueur car c’est comme si qqn disait “j’ai amené une bouteille de 3l” … sans dire si elle était pleine ou déjà à moitié vide, en pratique on va supposer qu’elle est pleine, mais si elle est vide la phrase reste techniquement juste tout en étant l’opposé de ce que tout un chacun aura supposé.

d’un autre coté il n’y a pas d’indication de contenant (dans la communication du CERN), donc pas de risque qu’il soit vide donc pas d’erreur de compréhension possible

#19

moui

je conçoit sans souci que la capacité d’un réservoir est différent de son volume “extérieur”

cependant sa capacité reste égale au volume de son contenu

à part l’abus de langage mentionnant le volume (interne) du réservoir sans préciser le “interne” je vois pas la différence entre volume et capacité :s

#19.1

Non mais c’est tellement dense leur image qu’à les lire, la capacité représente bien le ou les circuits de refroidissement…

Par contre, la masse volumique doit changer avant-après : ils ont oublié de peser les résidus organiques issus du lac…

#20

La définition d’un volume correspond au produit du produit d’une longeur. Si je note L ma longueur L, sa surface LL et son volume LL*L. Par conséquent, si le système SI dit que l’unité de la longueur est le mètre, alors son volume sera le mètre^3 (L^3).

Le litre n’est qu’un mètre cube a une constante près. Que le litre est un symbole propre qui s’écrit sans puissance n’est qu’une question de notation et non de sens physique.

Le gallon… Une unité anglosaxone comme unité de bases… J’en ai massacré des étudiants pour avoir osé considérer le système anglosaxon comme digne de faire part du SI et avoir osé utilisé le pied, l’once ou encore le gallon.

En dehors des pays remplis de barbares, le système SI définit un volume par le m^3. Le litre est toléré car d’usage pratique et répandu. Le gallon c’est

Pour rappel, les 7 unités de bases du système SI sont : le mètre (longueur), le kg (longueur), la seconde (le temps), le candela (intensité lumineuse), l’ampère (intensité électrique), la mole (quantité de matière) et le kelvin (température). Le reste (comme la surface ou le volume) découle de leur définition mathématique.

D’expérience, je privilégie toujours les préfixes qui offre de petits chiffres, 30 Gl est plus pratique à lire que 30 000 000 m^3. En dehors de la question de lecture, ça réduit les erreurs lorsqu’on fait des calculs. (Genre un zéro en plus ou un moins en faisant une erreur de frappe).

Ici, c’est peut-être parce que la loi exige l’utilisation du SI. M’ enfin quand on a des milliers de m^2, le km² ça peut aider aussi pour réduire.

#21

C’est vrai que c’est une unité à la con, mais il est d’usage d’utiliser des unités compatibles avec l’ordre de grandeur, parfois, c’est vrai aussi avec la volonté d’orienter la vision de la quantité évaluée.

Exemple “La sonde Parker Solar Probe dépasse les 585 000 km/h” (NxI) C’est assez objectif, mais une vitesse s’exprime dans le SI en m/s. Ce qui n’aurait aucun sens. Mais ça ferait un gros gros chiffre. Au contraire, si on veut minimiser le truc, c’est environ 0,5% de c.

#22

0.05%, faut pas pousser quand même

Par contre là les 3 pages de commentaires sur l’unité Mégalitre, honnêtement je ne comprends pas. Il y a plein de choses à dire sur le sujet pourtant.

#23

Question con, est ce que l’énergie nucléaire est considérée comme fossile ou pas ?

#23.1

Le charbon et les hydrocarbures sont des fossiles: c’est une minéralisation de molécules organiques, une trace de vie passée.

Les carburants des énergies nucléaires ne le sont pas, ce sont des éléments présents dans le système solaire depuis son origine, ou qui sont produits par leur transformation.

(et il n’y a pas de question con)

#23.2

Le nautile est loin d’être qu’un fossile, dire que le CERN incite à poser des questions bêta c’est assez normal; submergés par le contexte nous sommes.

Donc la banane fossile c’est les deux, mon capitaine…

#23.3

La question peut sembler bête mais en fait elle est profonde. Il s’agit de comprendre pourquoi on a choisit ce critère précis (fossile plutôt que carbonée ou minière) pour distinguer les sources d’énergie “néfaste” des sources “moins néfaste” (si c’est l’objet de cette indication).

Ce choix semble peut laisser penser que les préoccupations principales ne sont pas le climat (sur lequel toute les sources carbonées on un fort impact) ni la destruction de l’environnement / des écosystèmes / impact social (sur lesquels toutes les sources minières ont un fort impact) mais quelque chose en rapport avec la conservation d’une trace de vie passée …

… ou alors ils ont simplement choisit le critère le plus restrictif pour avoir un chiffre bas :-)

#23.4

C’est en lien étroit avec l’excraction minière. Le nautile et d’autres espèces ne se rencontrent pas qu’à l’état fossile.

Le risque principal c’est de brûler une partie de notre histoire terrestre en 2 ou 4 temps. Mais on peut aussi incinérer nos morts. Question de rythme…

#23.5

Historiquement, c’est avant tous la production de gaz à effet de serre qui sert de point pour catégorisé et donc la production de CO2.

Un énergie nucléaire ne produit pas de CO2 (et la vapeur d’eau à un rôle ambigu).

Un feu de bois produit du CO2, cependant, ce bois est issu d’un arbre qui a fixé du CO2 atmosphérique récemment et sera surement remplacé par une autre qui fixera la même quantité de CO2. L’empreinte est donc relativement nul lorsque l’on considère globalement une exploitation forestière, chaque buche brulé est produite en même temps dans la forêt (bon, après la combustion partielle d’un feu de bois produit des composé et des poussières qui ne sont pas terrible non plus par la santé).

Le pétrole, le charbon minéral et toutes les autres énergie dite fossile, c’est du carbone fixé il y a très longtemps, or, aujourd’hui on brule plus vite de ce type de carbone que la Terre est en train fixer dans le sol. La balance ici est donc déséquilibré. En 2 siècle on a brulé ce que la Terre a mis des millions d’année à enterrer.

#24

Pour une minimisation, on peut utiliser le Mm/s voir le Gm/s. L’utilisation du c n’est pas, à mon sens, pour minimiser mais pour mettre en lumière si les effets relativistes sont significatifs ou non (modulo à la précision voulu).

#25

Ça dépend du véhicule.

C’est pas moi qui fait du running gag… ni ne pose une 5 ème roue au carrosse.

#26

Les préfixes sont aussi une partie de la notation, et un litre a bien un sens physique, ce que j’ai dit me paraît donc rester correct. Ce que tu décris est analogue à un changement de variable en maths, dont le but est justement de faire des choses qu’on ne pouvait pas faire avant le changement.

Massacre tes étudiants si tu veux, mais je n’ai jamais dit que le système anglosaxon devait faire partie du SI. J’ai donné ma définition d’une unité de base, elle me paraît suffisamment claire, si tu penses que je n’ai pas utilisé le bon terme parce que pour toi “unité de base” veut dire “unité du SI”, c’est pas un problème et c’est tout à fait possible, donne-moi le terme que tu veux que j’utilise qui corresponde à ma définition.

Ca n’empêche pas que beaucoup de ce reste ont leur propre notation compatible avec l’utilisation des préfixes habituels puissances de 1000, là où le mètre-cube ne l’est pas. Je n’ai jamais parlé de SI, tu te trompes de cible, j’ai même déjà répondu à quelqu’un que je ne voulais pas dire ça par unité de base dans le post que tu as cité.

Je suis surpris de ton choix d’une unité qui ne soit pas celle du SI après tout ce que tu viens de dire, mais je suis d’accord avec cette affirmation.

#27

Je ne sais pas si tu es sérieux, mais si c’était le cas je pense que tu le saurais :-) . Sinon t’as la réponse en 30 secondes avec une recherche.

Je précise à tout hasard que les sources d’énergie appelées fossiles sont issues de la transformation de fossiles (animaux et surtout végétaux) par le manteau terrestre pendant des millions d’années, une lente décomposition. Un combustible fossile est un composé chimique riche en carbone.

#28

Ce mec un troll régulier.

Oui, ça m’a toujours fasciné. Quelque part il est lucide.

#29

Je me suis fait la même réflexion. Il y en a qui s’ennuient faut croire.

#30

Non je ne “suis” pas “un troll régulier”, là j’ai trollé et c’est rare. Quant à la lucidité tout le monde ne peut pas en dire autant c’est sûr.

#31

La précision voulue, c’est bien le concept derrière le multiple de l’unité du SI qu’on adapte, en effet.

On adapte le multiple du numérateur (le Mm/s ou le Gm/s), ou celui du dénominateur aussi pour permettre la comparaison avec d’autres ordres de grandeur qu’on peut apprécier.

La vitesse de Parker Solar Probe en m/s n’a aucun intérêt en terme de précision ni en terme de compréhension, pour reprendre l’exemple que j’ai utilisé.

Pour ce qui est des unités du système impérial, je te rejoins tout à fait. Quand les divisions des unités de mesures sont des fractions, c’est une drôle de gymnastique de l’esprit. Je ne comprends pas qu’on continue à les utiliser, surtout en y mettant des décimales, ce qui est vraiment tordre le truc dans tous les sens. Une diagonale d’écran de 6,2 pouces? Ca ne parle ni à ceux qui utilisent le système métrique (base 10 mais un pouce ?), ni à ceux qui utilisent le système impérial (base 12, 16, 14, enfin “tous les nombres impairs jusque 22” selon l’unité).

#32

Doc et ses 2.21 Gigots Watts peuvent se rhabiller…

#32.1

C’est de l’ovinomorphisme : il confondait l’arrière train de sa Delorean avec le jarret…

Par contre on ovinotrope toujours pas.

#33

En fait si : ils parlent de leur système de refroidissement et du pompage de l’eau du Lac Léman.

Mais comme c’est lacunaire, on ne peut conclure.

Par contre, illustrer la chose avec le GWh/fb-1 c’est pas bête.

#34

Donc on se pose beaucoup de questions sur les Gl, ok. Par contre tout le monde a l’air de savoir ce qu’est un femtobarn (inverse).

#34.1

J’ai sorti le DEB… c’est pas mieux que le « as big as a barn » même inverse t’as toujours autant à boire et à manger.

Meeeeuh !

#35

Je n’ai pas compris ce point. Peux-tu essayer de me le réexpliquer ?

Je suis pas un fanatique du SI ^^ Et j’utilise allégrement le litre et le m^3 en fonction de mes besoins. En général, je réserve le litre pour la vie courante et le m^3 pour le boulot (sauf cas particuliers).

#36

Si je veux utiliser le préfixe k pour qu’il indique x1000. Je peux écrire km = 1000 m, kare = 1000 ares, kgal = 1000 gallons. Par contre je ne peux pas écrire km³ = 1000 m³ car c’est faux, ou au minimum ambigu, il faudrait que j’écrive quelque chose comme k(m³) = 1000 m³, mais je ne l’ai jamais vu noté ainsi. Je peux par contre dire que j’invente une unité nommée mcb en posant mcb = m³, puis écrire ensuite kmcb = 1000 mcb.

Pour un exemple sans puissance, je ne devrais pas non plus pouvoir écrire kVA = 1000 VA, il faudrait écrire k(VA) = 1000 VA. Mais il se trouve que quelque soit la façon dont je comprends kVA en le lisant, que ce soit (kV)A, k(VA) ou kA(V), le résultat mathématique est juste, donc cette notation n’est pas ambigue et reste acceptable. Et si je pose W = VA (vrai dans le cas d’une charge résistive), je peux de nouveau sans discussion écrire kW.

#36.1

Tu mélanges les priorités en mathématiques il me semble:

kVA = k x V x A

m^3 ~ m x m x m; oui mais non en ce sens la puissance est prioritaire à la multiplication:

1000m3 = (10m)^3 = 10^3 x m^3 = 10m x 10m x 10m

Dans ta simplification, même si 1mcb = 1m^3, 1000 mcb = 10m^3.

La grossse différence c’est la dimension en 1, 2 ou 3 axes qui implique la notion de puissance.

#37

1 km^3 = 1000 m^3. Si tu considères un cube de longueur de 1km, son volume est sera de 1 km^3.

Si l’ambiguïté vient de k et du m^3 pour savoir l’appliquer, c’est les règles de priorité d’opération qui s’applique. Si tu fais 3*2^3, tu calcules d’abord le 2^3 puis la multiplication par 3.

Ou alors j’ai rien compris et je m’en excuse.

Comme tu le dis, c’est équivalent de part la propriété commutativité de la multiplication.

EDIT: grilled

#38

Non justement, car en notation avec des unités, le préfixe est prioritaire sur tout (il fait partie intégrante de l’unité), c’est ça qui rend la chose ambigue. Pour reprendre ta notation mathématique, 1 km³ = 1 x (km) x (km) x (km), et non 1 x k x (m x m x m). C’est pour ça que j’ai dit que pour que k puisse multiplier m³ par 1000, il faudrait l’écrire k(m³), mais cette notation n’existe pas puisque le préfixe n’a de sens qu’associé à une unité, pas pour servir de multiplicateur dans un calcul. On ne peut qu’écrire 1000 m³.

Non, pour passer de la première égalité à la deuxième, tu ne peux pas multiplier d’un côté par 1000 et de l’autre seulement par 10. Tu peux dire 1000 mcb = (10m)³ si tu veux mais c’est plus compliqué que de dire 1000 mcb = 1000 m³.

Ce n’est pas qu’une histoire de puissance ou de dimension, plutôt une histoire de composition d’unités. m³ écrite ainsi est une composition d’unités (de 3 fois la même unité, ce n’est pas important), tout comme VA, km/h, m/s². Pour moi, km/h ce n’est pas k(m/h), c’est (km)/h, ce sont deux compositions différentes. C’est pour ça que j’ai dit que dire kVA n’est pas très juste car présentant la même ambiguité, mais au moins il n’y a pas possibilité que ce soit mathématiquement faux.

Euh non, 1km³ = 1 000 000 000 m³.

#38.1

C’est l’idée de la racine cubique : x.x.x = y = x³

On peut aussi simplement dire que y = m. D’où le fait que tu trouves curieux qu’il manque des zéros.

Ne pas oublier non plus qu’il faut mettre des points entre les termes si c’est de la multiplication. Sinon ça ne veut plus rien dire.

#38.2

Relis-toi, puis relis-moi sur nos 2 derniers posts.

On dit des choses très proches:

je parle de 1000x alors que tu parles du préfixe k.

La puissance est au milieu dans ces 2 priorités.

Pour compléter ma phrase:

le préfixe est prioritaire à la puissance qui est prioritaire à la multiplication de nombres qui est prioritaire à l’addition de nombres (de même unité -__-’ )

Là je pense qu’on devrait être à peu prêt d’accord, non?

#38.3

Ok, je viens de comprendre ce que tu voulais dire. Je pense que @barlav a donné la meilleur explication.

Merci pour ce moment de réflexion, j’ai découvert que je réfléchissais en réflexe et non logique sur ce point.

Quand à mon erreur de conversion…

#39

Il y aussi ce problème qui peut induire en erreur. Encore plus avec des bananes et leur intensité…

#40

Et sinon, vous ne voulez pas débattre à propos des AWG ?

#40.1

Cette section du site n’est pas très efficace.

#41

Quand on sait qu’avec 2,21 gigowatts on peut remonter dans le temps….

#42

A concurrence des taux de cannibalisation.

Fixé même pas. Carrément transformé par la chaleur (soleil, géothermie) en longues chaînes d’hydro-bidule plutôt. C’est ce qui est problématique à double titre :

C’est la même différence qu’avec le jus de tomate et le concentré de tomate, là le deuxième tâche plus mais les deux sont difficile à faire cohabiter avec d’autres saveurs. D’où le déséquilibre.

Seul le rapport entre l’énergie d’entrée (construction, maintenance, extraction etc) et l’énergie en sortie (prises chez soi) permet d’affirmer un faible dégagement de dioxyde de carbone. Donc avec 6g de dioxyde de carbone * 70% de la consommation électrique ça fait toujours un paquet de CO² dans l’atmosphère… c’est moins pire, mais pas “neutre”.

Après la vapeur d’eau n’a rien d’ambiguë : techniquement on extrait l’énergie atomique par fission et c’est en sortie une machine à vapeur améliorée par une turbine à vapeur. Le même genre de procédé de compression qu’on retrouve sur les réacteurs d’avions.

On peut même dire que si chaque centrale au charbon était aussi sûre et confinée qu’une centrale nucléaire, avec la gestion des fumées comme priorité numéro 1, le charbon ne serait pas si dangereux pour l’environnement… mais moins décarboné par tW.h effectivement produit.

Et c’est le gros problème : on a en fait des bananes-fossiles à cause des déchets de réaction dans les deux cas.