L’empreinte environnementale du CERN est loin d’être négligeable : 1 251 GWh d’électricité par an, 223 800 teqCO₂, 3 477 000 m³ d’eau, rayonnements ionisants, bruit, etc. Il l'évoque dans un premier rapport permettant de se faire une idée de l'impact d'une telle mégastructure dédiée à la recherche.

L'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (ou CERN), existe depuis plus de 65 ans. Il emploie environ 3 600 personnes, « quelque 12 500 scientifiques du monde entier utilisent ses infrastructures » et comprend deux sites principaux : celui d’origine de Meyrin à cheval sur la frontière franco-suisse et de Prévessin en France.

On doit à son réseau d’accélérateurs de particules, qui est – selon ses propres termes – rien de moins que « le plus éminent laboratoire de recherche en physique des particules du monde », la découverte de nouvelles particules, dont le fameux boson de Higgs. Mais tout cela à un coût, notamment énergétique.

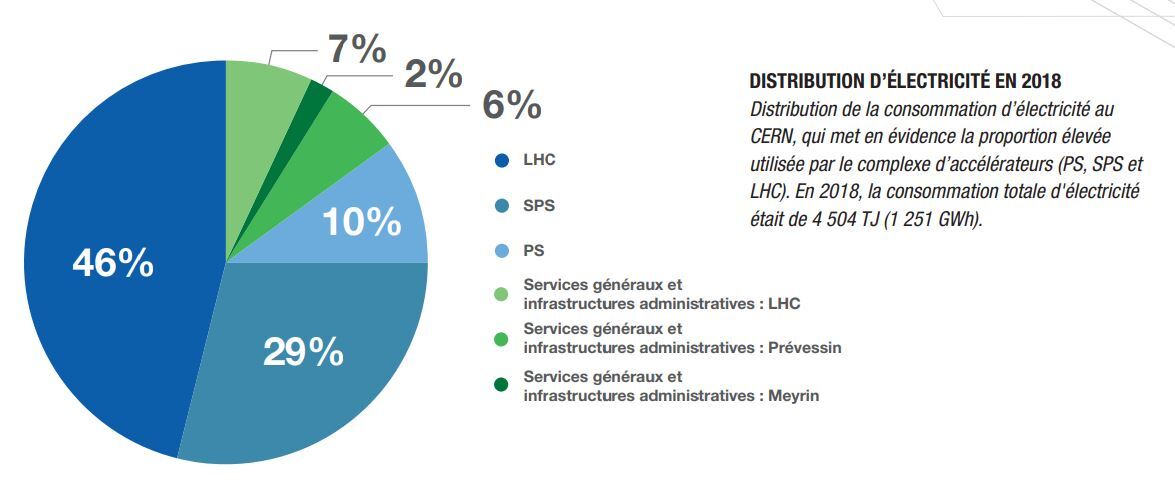

Ce n’est d’ailleurs pas une surprise : le Grand collisionneur de hadrons consomme à lui seul 46 % de l’électricité du CERN. On monte même à 85 % si l'on y ajoute les accélérateurs (Super) Proton Synchrotron ; sur un total de 1 251 GWh en une année ce n’est pas rien ! Malgré les travaux d’amélioration qui sont actuellement en train d’être réalisés et ceux prévus dans les prochaines années, la consommation ne devrait pas aller en diminuant.

Le CERN consomme autant que 2 % de la Suisse

Depuis plusieurs années, les politiques environnementales prennent de plus en plus d’importances dans notre société, à tel point que le CERN a décidé de faire une introspection et de mettre en ligne son premier rapport en la matière pour la période 2017–2018. Il manque encore quelques informations, mais il permet de dresser un premier état des lieux. L’Organisation veut être un « modèle » dans son domaine, et se fixe des objectifs à moyen terme.

Si vous vous demandez quelle est la puissance du CERN, il donne la réponse : « Lorsque tous les accélérateurs sont en marche, la demande de puissance maximale avoisine 180 mégawatts, soit près de la moitié de ce que fournit la centrale hydroélectrique de Génissiat, située non loin, en France ». Sa capacité est de 420 mégawatts.

Son énergie provient principalement de France, « dont 87,9 % de la capacité de production a une empreinte carbone nulle (chiffres de 2017) ». Pour rappel, plusieurs géants du Net ont d’ores et déjà annoncé qu’ils étaient – ou passeraient – à une empreinte carbone nulle, voire qu’ils élimineraient leur « héritage carbone » depuis leur création. 2030 semble être une année charnière pour plusieurs d’entre eux.

Au CERN, il n’est pas (encore ?) question d’une empreinte carbone nulle pour le moment. En période d’exploitation des accélérateurs de particules – ce n’est pas le cas actuellement car le LHC est dans son deuxième long arrêt technique – la consommation annuelle est de 1 200 GWh, « soit environ 2 % de la consommation de la Suisse ou 0,03 % de celle de l’Europe ». En dehors, elle baisse de 30 à 50 % environ.

95 % de la consommation d’énergie vient de l’électricité, mais il y a aussi du gaz naturel pour le chauffage, de l’essence pour les véhicules et du diesel pour les générateurs de secours. Ainsi, « en 2018, la consommation de combustibles fossiles était de 232 TJ (64,4 GWh) ». Tout de même !

Phase 2 : « deux fois plus de données par unité d’énergie »

Le CERN affirme par contre que l’efficacité de son principal accélérateur a été doublée : « deux fois plus de données [issues des collisions de particules, ndlr] par unité d’énergie lors de sa deuxième exploitation que lors de sa première ». Un indicateur sera d’ailleurs prochainement mis en place afin de suivre cette évolution.

Anticipant le passage au LHC à haute luminosité (HL-LHC), « le CERN entend en priorité limiter la hausse de sa consommation d'énergie à 5 % d’ici à fin 2024 ». Le HL-LHC et ses expériences seront mis en place au cours du troisième long arrêt technique entre 2025 et mi-2027. L’Organisation ne donne pas d’objectif à long terme pour l’instant, il faudra attendre les prochains rapports pour en savoir davantage.

Pour rappel, la luminosité « est un indicateur important de la performance d’un accélérateur : elle est proportionnelle au nombre de collisions se produisant en un temps donné. Plus la luminosité est grande, plus les expériences récoltent de données, leur permettant d’observer des processus rares ».

La récupération d’énergie est aussi au programme et pourrait même s’étendre à l’avenir : « En 2018, le CERN a proposé d'utiliser la chaleur récupérée des systèmes de refroidissement de ses accélérateurs pour chauffer une nouvelle zone d’habitations de 8 000 habitants à Ferney-Voltaire ». Un autre projet du même acabit est actuellement étudié pour chauffer les bureaux du site de Meyrin.

Quid de la Grille de calcul ?

La consommation des centres de la Grille de calcul mondiale pour le LHC (WLCG) ne sont pour le moment pas pris en compte dans ce rapport. Il s’agit pour rappel d’une « structure distribuée dont le niveau le plus haut est réparti entre le CERN et le centre Wigner de Budapest ». Elle comprend au total plus de 170 sites dans 42 pays.

Son but est de stocker, traiter et distribuer les données des accélérateurs. Les expériences du LHC génèrent environ 90 Po par an, auxquels il faut ajouter 25 Po pour autres expériences, soit 115 Po au total ; excusez du peu. La consommation est donc loin d’être anecdotique, même si elle reste faible par rapport à celle des accélérateurs.

« En 2018, le centre de calcul du CERN a consommé 127,8 TJ (35,5 GWh) ; celui de Budapest 36,5 TJ (10,1 GWh) » précise le rapport.

Gaz à effet de serre : 223 800 teqCO₂, en légère baisse

Concernant les émissions de gaz à effet de serre (GES), le CERN annonce un total de « 192 100 tonnes d’équivalent CO₂ (teqCO₂) » en 2018, contre 193 600 en 2017, dont 78 % sont composés de gaz fluorés. 92 % des émissions sont « liées aux activités des grandes expériences LHC » et notamment à la détection de particules.

Les détecteurs sont évidemment équipés de systèmes de recirculation des gaz fluorés, mais avec un taux d’efficacité de « 90 % en raison des exigences de pureté des gaz ». Le CERN reconnait que les émissions de gaz fluorés « proviennent en majorité de petites fuites dans les détecteurs ».

Il ajoute rapidement que « la réparation des fuites des détecteurs est une priorité constante du Laboratoire ». Le CERN a ainsi pu maintenir « ses émissions au même niveau entre la première [de 2009 à 2013, ndlr] et la deuxième période d’exploitation du LHC [de 2015 à 2018, ndlr] en réparant des fuites, en améliorant les systèmes de recirculation et en installant des systèmes de récupération des gaz fluorés ».

Le but est de réduire les émissions directes de 28 % d’ici à fin 2024, ce qui donnerait près de 140 000 teqCO₂. Cela passera par l’utilisation de CO₂ à la place de gaz fluorés dans les systèmes de refroidissement des détecteurs, car il « contribue sensiblement moins au réchauffement de la planète ».

Les émissions indirectes liées à la consommation électrique atteignent « un total de 31 700 teqCO₂ » (selon les bilans d’EDF, son principal fournisseur). Sur ce chiffre, 3 489 teqCO₂ découlent d’un centre de calcul de Wigner à Budapest : « Dès 2020, le CERN n’exploitera plus d’installations de calcul à Budapest », ajoute l’Organisation.

Le transport est aussi un point important sur les émissions de gaz à effet de serre, d’autant que « près de 77 % des membres du personnel viennent chaque jour de France pour travailler, la plupart avec leur propre véhicule », la faute parait-il à « une offre limitée de transports publics ».

Dans l’ensemble, « 17 % des trajets pendulaires se font à pied ou à vélo », un chiffre bien au-delà de la moyenne suisse située à 6 %. Malgré une hausse à venir du nombre de personnels, « le CERN entend maintenir constant le trafic pendulaire individuel d’ici à 2025 ».

Moins de rayons ionisants par an que lors d’un vol Genève-New York

C’est un sujet délicat sur lequel revient ensuite le CERN : les rayonnements ionisants. En commençant par poser les bases : ils sont « tout autour de nous. Ils viennent de la Terre, de l’espace, sont présents dans notre alimentation, et nous recevons des doses contrôlées lorsque nous passons une radio. Les installations industrielles et scientifiques peuvent aussi générer des rayonnements ionisants ».

L’Institut de radioprotection et de sureté nucléaire (IRSN) rappelle que « les rayonnements provoquent des effets différents sur l’organisme en fonction du type de rayonnement et de la dose reçue », ce dernier point étant aussi important que le premier. Le CERN précise que le Conseil européen a fixé la dose annuelle maximale d’exposition du public à 1 millisievert (mSv), mais le centre de recherche s’engage « à ne pas dépasser 0,3 mSv par an ».

Dans la pratique, « la dose que reçoit en réalité la population résidant à proximité du CERN du fait de ses activités est bien plus faible : inférieure à 0,02 mSv par an ». Si vous avez du mal à vous rendre compte de cette échelle, c’est « moins que la dose reçue lors d’un vol Genève-New York du fait des rayonnements cosmiques ».

L’IRSN indique de son côté qu’un « Français reçoit au total une dose annuelle moyenne de l’ordre de 4,5 mSv » : près de 2/3 de sources naturelles et quasiment 1/3 d’examens médicaux. Dans tous les cas, le CERN réalise « des milliers d’analyses de l’air, du sol, de la végétation et de l’eau, et utilise[r] plus de 100 stations de surveillance de pointe pour vérifier que les rayonnements ionisants émis restent inférieurs de 3 % à ceux émis par des sources naturelles ».

Un bruit « important » à prendre en compte pour les habitations

C’est un facteur pas toujours pris en compte, alors qu’il peut être une véritable source de gêne au quotidien : le bruit. La topologie a bien changé en l’espace de 20 ans. Si dans le passé la plupart des installations étaient en zones rurales, des logements ont depuis été construits près de certains sites.

Une vaste campagne de mesures a été menée en 2014, avec comme conséquences « l’acquisition ciblée de barrières antibruit et d’équipements à faible bruit » afin de limiter les nuisances. Selon le rapport, l’Organisation « parvient ainsi à limiter le bruit à ses abords aux niveaux prévus par les normes françaises : 70 dB(A) en journée, soit le niveau sonore d’une douche [sans plus de précision, ndlr], et 60 dB(A) la nuit, équivalant à une conversation ».

Si l’Association JNA (journée Nationale de l’Audition) donne aussi l’équivalence d’une conversation (ou d’une fenêtre sur rue) pour 60 dB(A), elle n’est pas du même avis concernant 70 dB(A) qui serait plus du niveau d’un aspirateur, d’une tondeuse ou d’un souffleur, que d’une douche. À 70 dB(A) on change de catégorie avec un niveau de bruit classé comme « fatigant/pénible » par la JNA.

Pour éviter les problèmes, le CERN préférerait que des constructions soient désormais faites à distance de ses installations. Elle a remis aux autorités locales des cartes de niveaux sonores – consultables en mairie, a priori – « afin qu’elles prévoient les futures constructions à l’écart du bruit ». Le CERN « recommande d’éviter les zones à 40 dB(A), soit le bruit qu’émet un PC ».

José Miguel Jiménez, responsable de la politique relative à l’empreinte sonore et de sa stratégie de mise en œuvre au CERN, veut non seulement informer « les entités souhaitant construire près des zones à 40 dB(A) » mais aussi et surtout « les dissuader de bâtir à l’intérieur de ces zones ».

On s’était dit rendez-vous dans 20 ans…

Plus de 7 000 tonnes de déchets par an, 19 % sont « dangereux »

En 2018, la quantité totale des déchets conventionnels non dangereux éliminés s’élevait à 5 808 tonnes. Pêle-mêle on retrouve du matériel électrique et électronique, de l’aluminium, du verre et du PET, du papier, du carton, du biodégradable, des capsules de café… Le CERN affirme avoir « recyclé 56 % de ses déchets non dangereux ».

Il en reste donc plus de 2 500 tonnes. À côté de cela il y a les 1 358 tonnes classées comme déchets dangereux soit les produits radioactifs et chimiques (ainsi que leurs contenants), les matériaux contaminés par des substances dangereuses, les cartouches d’encre et les ampoules. La production totale de déchets est donc de 7 166 tonnes.

En 2017, 524 tonnes de déchets radioactifs ont été produites, contre 327 tonnes en 2018. Aucune n’était « de haute activité ». « La plupart des déchets radioactifs produits sont faiblement radioactifs », ajoute le CERN. Dans tous les cas, ils sont « stockés temporairement dans une zone sécurisée spécifique ».

49 tonnes de déchets dangereux ont été enfouies en 2017, mais aucun enfouissement n’est répertorié en 2018. Le site de stockage (Andra ou Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) était par contre davantage mis à contribution : 438 tonnes de déchets ont été classées comme n’étant plus radioactifs et ont pu être libérés en Suisse en 2017, contre 148 tonnes en 2018.

Il est précisé que « ce rapport ne tient compte ni des déchets générés et éliminés par les entreprises contractantes travaillant sur le domaine du CERN, ni des équipements en fin de vie repris par le fournisseur ». Ils seront détaillés dans un prochain document, dommage de ne pas avoir tout intégré en une seule fois.

Une consommation en eau divisée par cinq en 20 ans

En 2018, le CERN a utilisé pas moins de 3 477 mégalitres d’eau dans ses installations, dont 99 % proviennent du lac Léman et 1 % du Pays de Gex (en France). 80 % de cette eau est utilisée pour des activités industrielles, notamment le refroidissement des accélérateurs, les 20 % pour des usages sanitaires. De l’eau est ensuite relâchée dans pas moins de neuf cours, dont le Nant d’Avril et l’Allondon qui reçoivent à eux seuls 83 % du volume.

C’est largement moins qu’en 2000 où il est question de pas moins de… 15 000 mégalitres. La baisse a été très rapide au début – moins de 10 000 mégalitres dès 2001 – puis beaucoup plus calme par la suite. On remarque des baisses notables lors des différentes pauses techniques qui peuvent durer plusieurs mois.

L’Organisation a remplacé les « circuits hydrauliques ouverts de ses tours de refroidissement par des circuits semi-ouverts ou fermés ». Comme pour l’énergie, un engagement est pris afin de « limiter à 5 % la hausse de [la] consommation d’eau d’ici à fin 2024, malgré un besoin croissant pour refroidir [les] installations améliorées ».

« Aucun incident passible d'une sanction »

Bien évidemment, la qualité des cours d’eau est régulièrement inspectée, aussi bien par le CERN que les autorités locales. L’Organisation annonce fièrement n’avoir « connu aucun incident passible d'une sanction, financière ou

autre, durant la période couverte par ce rapport ».

Des incidents non passibles de sanction sont-ils à déplorer ? Mystère et boule de gomme… Pour rappel, le CERN était à l’origine d’une pollution aux hydrocarbures dans la rivière le Lion en 2014. Elle avait présenté ses excuses, corrigé le problème, pris des mesures, s'engageant « à réparer, autant que faire se peut, les dommages causés ».

Enfin le rapport se termine par un point sur la biodiversité – qui repose sur un entretien minimaliste avec peu d’arrosage, fauches tardives, peu ou pas d’engrais et de produits chimiques. Le CERN semble aussi très fier de ses orchidées : « Les pelouses sèches du CERN arborent avec fierté 15 espèces d’orchidées, soit la plus grande variété du bassin genevois. Dix d’entre elles figurent sur la liste de conservation helvétique ».

L’Organisation affirme aussi n’avoir « jamais connu d'accident environnemental lié à la radioactivité », heureusement serions-nous tentés de dire. Sur la gestion des substances dangereuses, ses équipes ont « réduit de 66 % le nombre de cas de risque élevé grâce à diverses mesures d’atténuation. La consolidation des cas restants est en cours. Le remplacement des transformateurs à huile par des transformateurs secs et la consolidation de l’infrastructure correspondante seront une priorité à compter de 2022 ».

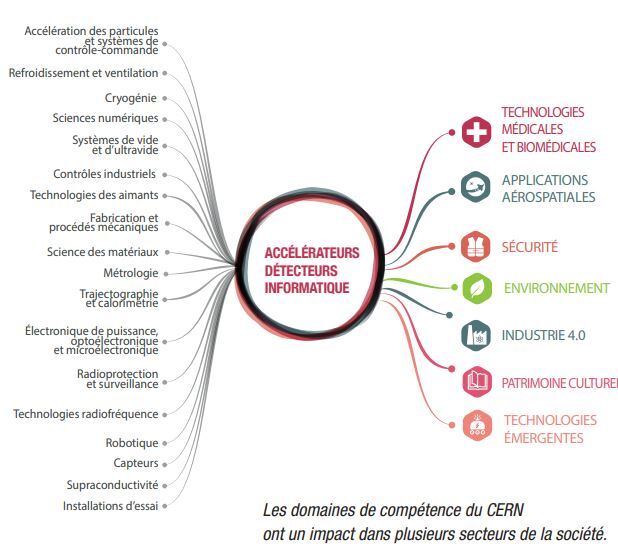

Enfin, le CERN précise que ses travaux ont « des applications concrètes dans sept domaines », dont les technologies médicales, l’industrie 4.0 et l’environnement. Parmi les projets, on trouve un système qui « décompose les polluants grâce à un accélérateur à faisceau d’électrons puis les élimine en toute sécurité, tandis qu’un autre « développe une solution intelligente d’économie d’eau pour l’agriculture ».

L'Organisation compte publier un rapport sur l’environnement tous les deux ans. Afin de rattraper le retard, le prochain portera sur la période 2019-2020 et sera disponible durant le deuxième semestre 2021.

Commentaires (47)

#1

D’un côté à peine 4 lignes sur le maigre impact (supposé) positif du CERN vis à vis de la révoltante société de surconsommation dispendieuse et pilleuse de Nature et de l’autre un honteux bilan environnemental avec une empreinte escologique accablante digne d’au moins 3 post-Tchernobyl en direct : pas de doute le principe de précaution devrait prévaloir et les lobbies verdâtre si prompts à réagir quand l’herbe et le castor sont en danger d’extinction d’exiger avec force de déclarations alarmistes le sabordage immédiat du CERN pour la plus grande satisfaction de la faune et la flore souterraines quasi irréversiblement disparues à cause de ses activités de soit disant recherche et toutes ses radiations mortelles digne d’un nouvel holocauste – parce qu’il serait incompréhensible qu’à la vue d’un tel fiasco ainsi révélé sur 7 pages à la une dans cette colonne ici même par un valeureux chevalier des temps moderne au service de

l’intoxication numérique et del’endoctrinement escrologique par répétitions quotidiennes et hebdomadaires de contenu factoïdal pipotronique virtuel vert à incidence nulle, l’organisation lucrative sans but ne s’oblige pas à publier un rapport papier (CO2-friendly but fuck the forest) mensuel en quadrichromie (plant-based inks & plastic-free of course) afin d’informer le citoyen lambda atterré de tant de laisser-aller de la part de gouvernements et États complices, de la situation climastique de crise que l’humanité vit actuellement et pour les prochaines 12 années avant la fin du monde annoncée, du plan en 2756 étapes ainsi décidé pour ce démantèlement, qui est une affaire de santé publique rappelons-le.Note aux grincheux : le § ci-dessus est certifié avoir été produit avec des électrons bio renouvelables.

#1.1

Mais sans touche Entrée

#1.2

Et sans respirer sinon ça dégagerait du CO2.

#2

La touche entrée augmente l’empreinte carbone dans les data centers …

#3

Apparemment coutumier du fait (cf historique des contributions). Bref….

Pour y travailler, il y a une vraie “pression” pour faire propre (gestion déchets, des travaux, acheter un bien qui devra durer,….). Par contre, de part la technologie mise en œuvre ici, on est forcément consommateur d’électricité (provenance France majoritairement, donc nucléaire). Concernant les déchets (inclus les déchets “chaud”), on a surtout eu une très grosse opération de démontage d’installations datant de 1960-1970, donc construite avec d’autre norme. Il y a un gros effort pour refaire des bâtiments respectant les meilleurs normes, mais on doit vivre avec un campus construit par étape depuis 60 ans (et l’évolution des normes qui vont avec, amiante, plomb…).

Reste 2 point à améliorer (vu de l’interne): voiture électrique (on fait beaucoup de petit trajet sur le site) ou au moins sans rejet de CO2 direct, et limitation des éclairages/chauffage dans certains zones. On passe des fois à 5h du matin (départ vol), des étages entier allumé, les fenêtres ouvertes.

#3.1

Cher travailleur au CERN,

Mon introduction loufoque et sarcastique visaient justement à dénoncer cette « pression » auto-infligée, qui, pour apaiser sa conscience de péchés fantaisistes, les attentes de bailleurs de fonds opportunistes et sans scrupules ou d’administrateurs aveugles, incompétents mais intéressés ou suiveurs, consiste à dilapider l’argent public en considérations non- voire anti-scientifiques mais idéologiquement en vogue.

Si vous, les chercheurs actifs en Physique, dernier bastion de la Science qui n’a pas encore été totalement infecté et dévoyé par la vérole postmoderne, escrolo, dogmatique et orthodoxe du politiquement correct, préférez vous agenouiller devant les inepties qu’on vous impose avec ses coûts associés qui ne participent dès lors plus à la recherche qui reste pour le moment votre cœur de métier, vous ne vous étonnerez pas quand on vous dictera vos sujets de recherche, puis vos méthodes de travail pour qu’elles correspondent aux conclusions préétablies : en fait vous inventerez vous-mêmes vos résultats pour des articles revus par vos compères et publiés dans des supports dociles. L’effet pensée de groupe sera total.

Vous aurez alors sombré au niveau de la sociologie comme triste surnageant en lieu et place du culot, celui de ne pas avoir osé dire non.

#4

Amusant : y a 3 jours j’écrivais un article sur le choix des dépenses des ressources et le choix du combat de certains “écolos”.

Ouais, le CERN coûte cher, mais ça représente environ $ 1 par européen et par an.

À côté de ça, les dépenses militaires dans le monde c’est $ 275 par humain et par an.

Quand je vois la quantité de trucs jetés, y compris en bouffe (pas forcément recyclés) dans l’industrie, les services, les supermarchés… c’est clairement se foutre de la gueule du monde que d’exiger du CERN qu’ils soient « responsables » plus que le reste.

Donc le CERN est transparent et c’est génial de montrer l’exemple mais pour ma part, c’est bien le dernier des responsables de la pollution, de la dette mondiale et de la pauvreté (ces deux derniers points sortent du cadre de l’article, mais qu’importe).

#5

Bel exercice de la part du CERN et merci pour l’article :) !

Ah si seulement ne serait-ce qu’un seul acteur privé faisait preuve de la même exemplarité

#6

je vois aucun intérêt au premier commentaire, c’est juste du bashing qui ne propose rien, un vrai discours de politique, a ce demander si c’est vraiment sincere

Sinon c’est déjà une bonne démarche de faire ce genre de rapport, et ce de manière honnête, car il faut avant tout determiner ce qui ne va pas pour resoudre les problèmes.

Maintenant il faut continuer à agir dans le bon sens.

Article intéressant, sur un sujet qu’on le considère pas forcément quand on parle du CERN !

#7

La bonne réponse : c’est tmt, faut même pas tenir compte des âneries qu’il sort. Exactement comme le reste du temps…

#8

Cher @tmtisfree, je ne vais pas suivre les conseils des impactiers déconseillant une interaction avec vous. J’aime le débat, tant qu’il est basé sur une bonne connaissance des tenants des des aboutissants. Tentant de me hisser à la hauteur de votre verve et votre grande connaissance des tréfonds de la pensée nihiliste a prioiri, sachant parmis les ignorants, je me dois de corriger certaines de vos idéologies.

En premier lieu, vous devriez savoir que le CERN est financé par nos/vos impots, comme le fait justement remarquer @lehollandaisvolant. Cette argent (environ 1Md de CHF/an) est utilisé suivant les directives d’un conseil dont l’objectif prioritaire et la production de savoir scientifique et secondaire la redistribution de cet argent publique vers les sociétés privées qui nous fournissent des biens et services. En ce sens, nous faisons de la redistribution au sens keynésien du terme. Savez-vous d’ailleurs que le protocol pour ce site web que vous semblez aimer à haïr a été développé au CERN ? Sans cout ultérieur que celui de sa création ? pour le “bien de tous” ? Connaissez-vous les multiples retombées dans le domaines médicale, des arts, de l’informatique, des matériaux, de l’efficience énergétique ? Je vous invite fortement à chercher tout cela dans le site KT du CERN.

Dans un second temps, vous ne semblez pas au fait de ce qu’est la physique des particules. C’est tout à fait une science auto-guidée qui cherche à infirmer la théorie (Modèle standard de la physique des particules) qu’elle a elle même créée. Nos sujets de recherches sont donc d’une certaines manière “dicté” et les conclusions “pré-établi” car on cherche justement à démolir ce corpus théorique pour trouver quelque chose d’encore plus général/fondamental. La productuion d’article est intense, mais elle est couplée également à une forte vérification et des démenti régulier. Preuve d’une vivacité, et d’une agilité d’esprit que bien peu possède je vous le concède.

Enfin, l’allignement “à la Prévert” d’adjectif, d’invective, de non-sens, de tournure de phrase élaborée cherchant à masquer une profonde avertion à toute forme d’avis contraire, ne servent ni votre propos, ni le commentaire éclairé des informations contenues dans cet article. Si votre objectif est finalement d’invectiver (je n’oserais le terme “insulter”) à tout va, votre chemin sera bien long. Et si votre seul propos est de nier, au sens premier du terme, toute véracité (je n’ose dire vérité) à ce contenu, aux intervenants, c’est qu’une faille ce cache dans votre raisonnement. Ainsi, si vous contestez la logique, le fondement même de ces informations, c’est soit que vous êtes l’ile du savoir au milieu de l’océan de l’ignorance, soit que vous avez tout faux et nous tout juste.

Je n’irai pas plus avant dans cette échange, dès lors que votre connaissance biaisée et/ou incomplète du sujet ne vous permets pas d’embrasser toute sa complexité (ou simplicité, me perdants dans vos méandres logicien), vous reléguant ainsi au rôle de gesticulateur actif, sorte de bouffon du roi, dont le seul rôle n’est que de divertir un public blasé. Ou serait-ce une forme d’auto-validation narcissique, ou le seul dessein de votre logorrhée textuelle est d’alimenter un complexe de supériorité fantasmé ?

#8.1

Merci pour votre réponse à propos de laquelle je me dois toutefois de corriger une grossière erreur : elle passe complètement à côté de mon point principal qui est qu’utiliser de l’argent public (càd vos impôts puisque je n’en paye pas) dans des fadaises fussent-elles à la mode d’une minorité au détriment de la recherche est un pur gaspillage injustifié et injustifiable des ressources qui sont allouées au CERN.

#8.9

Le mépris ignorant dont vous faites preuve ne vous arrange pas, vous devriez essayer de vous regarder dans la glace lorsque vous déblatérez, vous verriez alors que vos imprécations et votre haine de tout ce qui ne vous ressemble pas ne vous rendent pas plus beau, loin de là…

Votre “critique” des “écologistes” (meilleure définition : personne humaine s’intéressant de près ou de loin à (ou agissant, ou militant pour) la qualité et la pérennité de son environnement) “écologistes” qui sont extrêmement divers et variés, votre façon de vous les représenter est complètement fausse, caricaturale et dépassée.

Lorsque l’on regarde tout de haut comme vous le faites, on passe à côté de tout, et on s’enfonce toujours plus loin dans la médiocrité.

#8.2

En fait, il ne renie pas l’utilité du CERN, il critique le fait d’exiger au CERN ce genre de rapport, coûteux en temps et argent, alors que ce temps et cet argent aurait pu être utilisé à des fins plus utiles. Il n’a pas tort (ce que je ne pensais pas dire un jour).

#8.3

Les travaux du CERN sont tellement importants que je me demande pourquoi on applique le droit social d’ailleurs ! 1 semaine de vacances par an pour les chercheurs, ingénieurs et techniciens, ça devrait être suffisant !

Il faut arrêter avec cette idée reçue que réduire les impacts sur l’environnement coûte de l’argent dans tous les cas. Si on raisonne à l’échelle de la société, ça coûte bien moins cher de réduire la pollution à la source que de devoir dépolluer / s’adapter aux conséquences de la pollution. Idem en matière de santé : la prévention coûte bien moins cher que le traitement / la perte de productivité suite aux maladies. Il y a évidemment un optimum à trouver (au bout d’un moment limiter la pollution a plus de coûts que de bénéfices pour la société), mais on est encore loin du compte aujourd’hui.

#8.4

Je ne dis pas le contraire, mais en lisant la news et en consultant le rapport, le CERN a toujours entrepris des mesures pour réduire ses consommations et rejets, donc pondre de tels rapport n’est pas fondamentalement utile quand l’entité est proactive dans le domaine.

Suivant dans quelles mains finissent ce genre de rapport, ça peut se conclure par des demandes irréalistes de baisse de consommation, car oui sur le papier les chiffres sont stratosphériques, mais justifiés de par les activités du CERN.

#8.6

Pour de grosses entités comme le CERN, tu es obligé de faire un point global (comme ce genre de rapport) si tu veux que tes actions d’un côté ne soient pas néfastes à celles que tu fait d’un autre côté.

#8.5

Réduire les impacts sur l’environnement coûte de l’argent dans TOUS les cas, justifiés ou non. Tant que les analyses coûts / bénéfices n’ont pas été correctement réalisées avec des métriques et méthodes d’évaluation et d’estimation appropriées, il est impossible d’affirmer le contraire quelque soit l’échelle envisagée. À moins de croire aux licornes magiques.

L’affirmation « la prévention coûte bien moins cher que le traitement / la perte de productivité suite aux maladies » est une généralisation non seulement abusive (coutumier du fait) mais généralement fausse en pratique.

« On est encore loin du compte » qui n’est qu’une opinion non-partagée.

De toute manière mon intervention n’était pas destinée à juger les mérites réels ou supposés du CERN ou même de sa politique « verte » mais de pointer du doigt, comme l’a fort bien compris ton interlocuteur mais pas le travailleur du CERN, le gaspillage de temps et de ressources financières publiques et humaines engloutis à pondre des rapports qui sont essentiellement des postures de greenwashing et qui finiront à la broyeuse comme les autres. Une pure perte pour la société.

#8.7

J’aime débattre et confronter mon point de vue à quelqu’un d’autre, parce qu’on peut me démontrer que ce que je pense n’était pas juste et faire évoluer ma vision des choses. Un bon débat pour moi, c’est un débat où j’aurai appris quelque chose à la fin.

Ce n’est pas du tout ta conception du débat : ton argumentation se résume à des affirmations sans justification, et à des invectives. Tu te contentes de réfuter les arguments de ton interlocuteur, sans expliquer le raisonnement logique qui te permet d’affirmer ça. Sans même un seul contre exemple. Et on devrait te croire et changer d’avis pour la simple raison que tu considères être parmi ceux qui détiennent la vérité unique, et que nous autres pauvres mécréants qui osons avoir une opinion différente ne sommes que des “croyants aux licornes magiques”…

Bref, débattre avec toi ne m’apporte rien. Et à mon avis (c’est une opinion), si la plupart des gens arrêtent de débattre avec toi, ce n’est pas parce que tu es un débatteur de génie, c’est simplement parce que tu es lassant.

#8.8

Le commentaire auquel j’ai répondu n’était aussi qu’affirmations gratuites, personnelles contraires au bon sens, non-factuelles, sans compter le “fokon” de rhétorique bas de gamme et le traditionnel sophisme.

Si le raisonnement logique de ma réfutation (mon 1er §) t’échappe, c’est que tu n’as pas fait ton travail (ou pas compris) : je ne suis pas ton employé (ou ton instructeur), ce n’est pas à moi de prouver le point, mais à celui qui l’affirme.

En passant, essayer de deviner a priori les motivations du contradicteur, ou de lui imputer tes explications fantaisistes pour éviter le débat est risible.

Bref comme à ton habitude, plutôt que de répondre sur le sujet avec des arguments convaincants, tu préfères bavasser sur ma personne et le décorum. Classique. Note que cela ne m’empêchera pas de continuer à pointer du doigt les affirmations erronées/fallacieuses ou autres manquements à la logique ou non-factuels.

#8.10

Le commentaire auquel tu répondais ne cherchait pas à réfuter point par point les arguments de Loeff. Différent objectifs, différente manière de débattre.

Les deux fois où nous avons échangé ensemble, je n’ai pas répondu sur le fond parce que pour pouvoir discuter, il y a au moins deux prérequis que les deux interlocuteurs doivent partager. Le premier, c’est la manière avec laquelle on peut se faire un avis sur un sujet (et je maintiens que l’inférence bayesienne est la méthode la plus rationnelle pour ça : https://orbilu.uni.lu/handle/10993/2969?locale=fr et https://youtu.be/aU7EWwLtiOg ). Le second, c’est la manière de débattre. Pour moi, c’est fondamental d’expliquer les éléments dont on dispose qui nous ont permis de nous forger un avis, et de faire en sorte qu’ils soient compris de la bonne manière.

Nous ne sommes pas d’accord sur ces deux sujets, ça n’a donc aucun sens de discuter ensemble de quoi que ce soit d’autre. J’ai fait preuve de bonne volonté pour t’expliquer ma manière de voir les choses, fais-en ce que bon te semble. En ce qui me concerne, je n’echangerai pas davantage.

#8.11

Une parfaite illustration de la fameuse maxime « Fais comme je te dis mais surtout pas comme je fais. » .

.

.

.

Inventer des probabilités comme ça l’arrange et utiliser une méthode hors-cadre qui conduit aux conclusions préétablies (consciemment ou non) n’est pas rationnel, au sens où les scientifiques emploient le mot : ladite méthode est indistinguable de la fabrication de données.

.

.

En un mot : argumenter, ce que tu t’es bien gardé de faire. Déclarer son incompétence, qui n’est pas un état irréversible mais un choix assumé, permet il est vrai de prendre les raccourcis bien commodes du scientisme.

.

.

Dans toute transaction, il faut être 2 pour échanger. Mais quand on n’a rien à proposer, difficile effectivement…

#9

Je ne comprends pas le passage sur l’eau : quand il s’agit de refroidir une installation, on fait passer de l’eau à travers de la tuyauterie, puis on rejette cette eau réchauffée. Du coup, en réalité on a consommé… 0L d’eau !??

D’autre part le graphique en dessous me perd encore plus : si on additionne les quantités d’eau consommées et qu’on y soustrait les quantités rejetées, on tombe sur -522 ML pour 2017 et -1636 ML pour 2018 : ils rejettent plus d’eau que ce qu’ils consomment…. WTF ?

Troisièmement : l’eau pompée dans le Lac Léman, pourquoi ne pas la rejeter dans ce même lac ? ça éviterait de créer un cours d’eau “artificiel”.

#10

Dans ce cas, à part si on réalise de l’électrolyse de l’eau, personne ne consomme jamais d’eau…

Oui, c’est étrange…

Peut-être parce que les données proviennent de sources différentes, mais ça quand même un gros écart.

Je suppose que c’est parce qu’il faudrait gaspiller un paquet d’énergie pour remonter jusqu’au lac Léman l’eau que l’on a fait descendre jusqu’aux installations.

#11

L’eau utilisée pour refroidir devient-elle “sale” ou “dangeureuse” ? Est-elle relachée dans la nature sans aucun traitement préalable ?

#12

J’imagine que cela doit fonctionner comme dans les centrales nucléaires où l’on prélève de l’eau dans un fleuve / cours d’eau / océan pour refroidir les réacteurs.

Quand elle est rejetée, cette eau n’est pas plus sale qu’avant mais elle est réchauffée. Et tu ne peux pas faire n’importe quoi, en cas de forte chaleur tu dois respecter une température à ne pas dépasser.

#12.1

la température de l’eau est de +30° (en sortie), ensuite elle est refroidie AV. d’être

rejetée dans la rivière/fleuve/océan, etc…!

(on pense aux poissons, n’est-ce pas)) ?

#13

Bon ils observent des bosons de Higgs, des hadrons, mais est ce qu’ils ont pu observer un gluon* du trou ?

*blague de vieux

#14

Mon rêve, me faire blacklister des sociétés de démarchage par téléphone

“ - Bonjour, c’est je vous contacte pour vous faire part des offres XXX de XXX avec la dernière chaudière XXX”

“ - Merci mais je ne suis pas intéressé, je me chauffe à l’accélérateur de particules”

#15

Oula des têtes risques de tomber…

#16

#17

=> Métriques => lesquelles ?

=> méthodes d’évaluation => lesquelles ?

=> estimations appropriées => lesquelles ?

=> licornes magiques => lesquelles ?

L’histoire humaine ne part pas à la broyeuse. Si le CERN arrive à atteindre les objectifs fixés plutôt génériques, le coût de ces objectifs est déjà absorbé par le sujet d’étude in situ et lui-même déjà provisionné… ceci est une hypothèse non réfutable toutes choses égales par ailleurs.

Mais non, il faudrait crucifier les escrologistes dont l’emprise financière moyenne avoisine les 0,006% dans le bâtiment pour en moyenne une réduction de 50% de la note d’énergie consommée dans les 6 mois… c’est l’homme du terrain et de l’ombre qui te le dit.

=>

#18

#18.1

Applique donc tes propres règles à toi-même avant d’espérer débattre.

Absorbé signifie que le coût est indissociable de la nature de la dépense, pas qu’il n’en serait pas arbitrairement séparable par un artifice comptable. Au final, dénoncer les artifices comptables pour en proposer d’autres ne sert à rien. Encore moins à servir les sciences.

Hypothèse non réfutable car tu n’as à aucun moment produit la comptabilité du CERN et ce qu’il devrait faire impérativement. CQFD

Non, 50% en moins par rapport à la moyenne nationale au bout de 6 mois. = rentabilité

#19

Ce n’est valable que pour le refroidissement qui rejette dans le fleuve. Ce problème n’existe pas avec les aéroréfrigérants.

C’est vrai, mais c’est là que la “logique” économique atteint ses limites : si ça coûte, ça veut dire qu’on paye des boîtes, donc des gens, donc qu’on augmente un PIB, ce qui … est bon pour la croissance.

Évidemment, chez tous ces gens géniaux et peu avares de conseils dans tous les domaines, il n’est pas venu un seul instant à l’esprit que certaines dégradations ne pouvaient pas être réparées et pouvaient avoir un effet négatif sur le PIB (puisque, la ressource naturelle étant aux abonnés absents de la théorie économique, du point de vue de cette dernière tant qu’on accepte de payer on peut toujours avoir accès à la ressource)

#20

Chat alors

#20.1

C’est toujours plus drôle que le retour de Léguman

#21

Rien ne vaut spectreman pour lutter contre la pollution

#21.1

Dommage qu’on ait pas inventé alzaman pour entretenir cette flamme.

#22

1/ Ma citation « Si le raisonnement logique de ma réfutation (mon 1er §) t’échappe, c’est que tu n’as pas fait ton travail (ou pas compris) : je ne suis pas ton employé (ou ton instructeur), ce n’est pas à moi de prouver le point, mais à celui qui l’affirme. » est en complet accord avec ta « tentative d’inversion de la charge de la preuve ».

Argumente donc ta position avant d’espérer débattre.

2/ « Absorbé signifie que le coût est indissociable de la nature de la dépense » : tu l’admets toi-même, c’est une « dépense ».

Ce n’est pas mon hypothèse mais la tienne, je te cite : « Si le CERN …, le coût … ceci est une hypothèse non réfutable ». Note qu’une dépense fusse-t-elle provisionnée reste une dépense, quelque soit l’application avec laquelle tu dévoiera et fraudera le sens des mots.

« 50% en moins par rapport à la moyenne nationale au bout de 6 mois. = rentabilité » : qu’est-ce que CERN a produit et vendu pendant ce temps ? Rien. Donc le critère de rentabilité est non démontrée : si le CERN était rentable, il n’aurait pas besoin de subventions. Comme il n’est financé que par subventions, reductio ab absurdo => il n’est fatalement pas rentable.

#22.1

C’est ton hypothèse. Tu n’as pas montré en quoi le CERN devrait être rentable sur un plan énergétique. Ni en quoi le cout de l’étude serait disproportionné, ni en quoi le travail in situ serait une torture pour les ingénieurs, ni enfin en quoi il y aurait escroquerie ou atteintes disproportionnées à l’environnement.

En effet, les dépenses du CERN ne sont pas invalidées par ses conséquences. Donc soit le rapport en question est accablant et tu peux t’appuyer dessus pour geindre sur les vers de terre massacrés soit c’est une escrologie auquel cas c’est la nature subventionelle globale qui est attaquée… mais comme tu l’as toi-même rappelé le CERN ne fait pas de prêt, il reçoit des subventions et subventionne.

Bref, c’est toi qui regresse.

#23

Mon unique point dans ce fil est que les subsides publiques dépensées en greenwashing sont en pure perte pour la recherche, ce qu’on appelle techniquement le coût de renoncement ou d’opportunité, mais ne compliquons pas les choses pour les esprits limités.

Tout le reste, dont tes hypothèses farfelues auxquelles tu attaques avec la fourgue du courageux sophiste, n’est pas de mon fait. Mais continue à creuser, tu es presque au fond…

#23.1

Point qui n’a toujours pas été étayé par une analyse détaillée du budjet de fonctionnement du CERN. Même pas d’ordres de grandeurs affirmés.

A moins que la recherche nécessite en effet de retourner à des casemattes dont le coût est en effet moins dispendieux pour des résultats meilleurs en multiples diatribes et invectives tant le scientifique doit être mis à nu pour retrouver la nature et continuer d’être persécuté dans son existence même par des juges et parties d’un seul tenant.

Dans cette hypothèse farfelue, ta partialité évidente serait en effet conservée.

#24

Je n’ai pas besoin d’étayer, c’est un point de logique élémentaire : ce qu’on dépense dans A (greenwashing) n’est dès lors plus productif en B (recherche). (Évidemment quand on vit avec l’argent gratuit des autres, ce n’est pas si évident à comprendre.)

#24.1

Pensée magique.

Il n’y pas de conversion linéaire. Encore moins proportionelle.

Mais sors nous donc la part individuelle des impots européens qui finance le CERN. L’audience serait certainement ravie de se libérer du joug des stakanovistes Européens ! Ou de découvrir que l’abonnement à NXi est peut-être plus élevé…

#25

Il n’y a pas besoin de présupposés cachés pour admettre que quand tu manges un bonbon (= tu dépenses de l’argent en greenwashing) il n’y plus disponible (pour faire de la recherche). Les enfants apprennent cela très tôt, et même les singes le savent.

#26

il n’est plus disponible