À l’approche de l’examen du projet de loi relatif aux Œuvres culturelles à l'ère numérique, le groupe socialiste, écologiste et républicain a déposé un amendement pour réactiver une disposition de la loi Création de 2016, à savoir une « taxe » sur les services de référencement d’images, prélevée par les sociétés de gestion collective. Il vient d’être adopté en commission.

La disposition avait déjà été adoptée par la loi Liberté de création, architecture et patrimoine (LCAP) de 2016, mais elle était depuis restée lettre morte.

Retour sur le régime mis en œuvre à l’époque, d’une simplicité biblique. Un véritable forage dans les sous-sols de la caverne d’Ali Baba, du moins pour les sociétés de perception : la simple publication d’une image et son référencement pour un moteur entrainait obligation de rémunération pour les services d’indexation. C'est la fameuse Taxe Google Images.

Ses partisans considèrent en effet qu’une telle indexation engendre un préjudice patrimonial et éventuellement moral aux auteurs des contenus, c’est du moins ce qu’affirme le professeur de droit Pierre Sirinelli, dans son rapport portant sur les services de référencement d’images, rédigé à la demande du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique au ministère de la Culture.

Dans la loi de 2016, ces moteurs ne pouvaient « utiliser les œuvres pour le référencement qu’à condition d’avoir passé une licence avec l’organisme de gestion collective compétent », dixit encore Pierre Sirinelli. Évidemment cette licence aurait été négociée si possible avec carnet de chèques en main.

Seulement, le dispositif inscrit aujourd’hui à l’article L136-4 du Code de la propriété intellectuelle destiné à compenser la reproduction et la représentation des photos, dessins, images, etc. par les moteurs est resté sur le banc de touche.

Une jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a eu raison de ce chantier, et surtout du décret d’application qui devait transformer ce rêve doré en réalité monétaire. Quand il s’est exprimé pour avis sur ce décret, le Conseil d’État a ainsi émis un avis lourdement défavorable.

La décision ReLIRE a eu raison d’une première version de la taxe Google Images

Cette jurisprudence européenne de 2016 concerne la loi française « ReLIRE » sur les livres indisponibles qui reposait sur un système similaire.

La loi du 1er mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle a voulu faciliter la valorisation de ce patrimoine un peu oublié. Les livres publiés en France avant le 1er janvier 2001 allaient pouvoir être numérisés dès lors qu’ils ne feraient plus l’objet d’une diffusion commerciale par un éditeur ou n’étaient plus imprimés d’une manière ou d’une autre. La SOFIA, société de gestion collective, allait pouvoir autoriser la reproduction de ces livres sous une forme numérique.

Il lui suffisait d’attendre six mois à compter de l’inscription des ouvrages dans ReLIRE, le Registre des livres indisponibles en réédition électronique géré par la Bibliothèque nationale de France.

Sauf que ce plan doré a croisé la route de la CJUE. Dans son arrêt Soulier et Doke, elle a décapité cette mécanique très ambitieuse, qui avait bêtement omis de prévoir une information individualisée des auteurs, notamment ceux qui s’opposeraient à l’exploitation sous une forme numérique de leurs livres considérés comme oubliés.

Remarque acerbe de la Cour adressée à la patrie de l’exception culturelle : « Il n’est (…) pas exclu que certains des auteurs concernés n’aient en réalité pas même connaissance de l’utilisation envisagée de leurs oeuvres, et donc qu’ils ne soient pas en mesure de prendre position, dans un sens ou dans un autre, sur celle-ci. Dans ces conditions, une simple absence d’opposition de leur part ne peut pas être regardée comme l’expression de leur consentement implicite à cette utilisation ».

La taxe Google Images fut victime par ricochet de cette jurisprudence puisqu’elle omettait également un tel degré d’information des auteurs.

La mission du Pr. Sirinelli

C’est à la suite de cette décision qu’au ministère de la Culture, une mission au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique a été lancée, portant justement sur le référencement des images, afin de s’assurer de « la mise en œuvre effective » de cette redevance infligée sur les moteurs .

Dans son rapport précité, le professeur de droit Pierre Sirinelli a pris soin d’établir un plan d’attaque, avec à l’appui un texte ficelé, prêt à l’emploi.

Il opte pour une licence collective étendue. Système ô combien charmant pour les sociétés de gestion collective puisque cette licence « permet de couvrir non seulement l’utilisation des œuvres des répertoires des organismes avec lesquels les accords ont été passés, mais également l’utilisation d’œuvres de même nature d’ayants droit non membres des organismes ou non représentés par eux ».

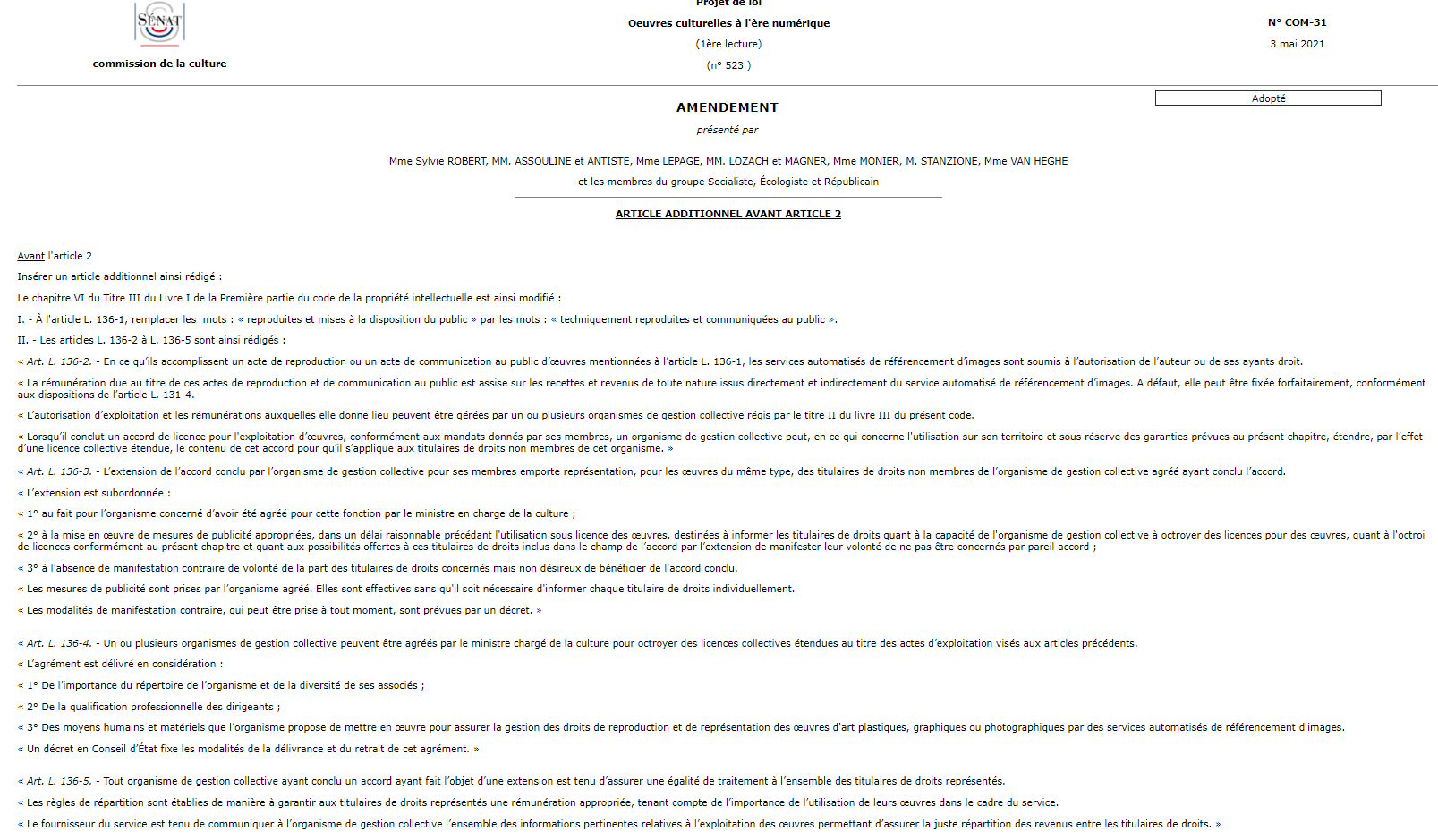

Message entendu au Sénat où les élus de gauche ont repris presque servilement son projet de texte (p.27 du rapport) pour les intégrer dans un amendement.

L’amendement des sénateurs socialistes adopté en commission

L’amendement a été adopté ce matin en Commission de la Culture au Sénat. Il devra encore être confirmé en séance puis à l'Assemblée nationale.

Ses premières lignes soumettent à autorisation préalable le référencement de toutes les images par les services d’indexation. Cette autorisation préalable donne alors naissance à une obligation de « rémunération » de la part des moteurs calculée à partir soit des recettes et revenus, soit forfaitairement.

Évidemment, le texte prévient que ces autorisations peuvent être délivrées en bloc par une ou plusieurs sociétés de gestion collective.

Le texte se poursuit ainsi : « Lorsqu’il conclut un accord de licence pour l'exploitation d’œuvres, conformément aux mandats donnés par ses membres, un organisme de gestion collective peut, en ce qui concerne l'utilisation sur son territoire et sous réserve des garanties prévues au présent chapitre, étendre, par l’effet d’une licence collective étendue, le contenu de cet accord pour qu’il s’applique aux titulaires de droits non membres de cet organisme. »

En clair, l’autorisation accordée par une société de gestion collective pourra contaminer l’ensemble des images même celles venant de personnes non membres de l’organisme compétent. Dit autrement, les images « abandonnées » par des internautes et référencées par les moteurs permettront d’enrichir cette future SACEM des fichiers JPG, PNG, GIF, et autres formats : photos de vacances, photos des enfants, et même les photos publiées sous licence libre.

Les mesures de publicité préalable

Cette extension est toutefois conditionnée : elle doit concerner les œuvres de même type et être gérée par une société de gestion collective agréée par le ministère de la Culture. Surtout, elle doit être accompagnée de « mesures de publicité appropriées, dans un délai raisonnable précédant l'utilisation sous licence des œuvres ».

Ces mesures devront « informer les titulaires de droits » sur la capacité de l’organisme à licencier des contenus, et quant aux possibilités offertes à ces titulaires de droits « de manifester leur volonté de ne pas être concernés par pareil accord ». En somme, il faudra que les internautes s’opposent expressément (opt out) à ce régime, pour s’en extraire.

En « l’absence de manifestation contraire de volonté de la part des titulaires de droits concernés, mais non désireux de bénéficier de l’accord conclu », leurs photos, images, dessins, etc. tomberont dans la besace de cette licence étendue.

Le texte prend soin de préciser que ces mesures seront « effectives sans qu'il soit nécessaire d'informer chaque titulaire de droits individuellement ». Les modalités du droit d’opposition seront définies par décret.

Ce régime s’appuie juridiquement sur la toute récente directive sur le droit d’auteur. Si son article 17 industrialise le filtrage et le 15 bétonne les droits voisins des éditeurs de presse, son article 12 crée une brèche pour instaurer un tel mécanisme de licence.

Les sommes collectées par cet aspirateur à redevance seront ensuite réparties suivant des règles « établies de manière à garantir aux titulaires de droits représentés une rémunération appropriée, tenant compte de l’importance de l’utilisation de leurs œuvres dans le cadre du service ». En somme, les gros producteurs d’images, au hasard des agences de presse comme l’AFP, devraient toucher un maximum, quand madame Michu n’aura rien ou si peu pour ses jolies photos de vacances au Cap d'Agde.

Évidemment, le texte ajoute que Google Images, Bing Images et tous les autres devront « communiquer à l’organisme de gestion collective l’ensemble des informations pertinentes relatives à l’exploitation des œuvres permettant d’assurer la juste répartition des revenus entre les titulaires de droits. »

Le texte sera discuté en séance publique les 20 et 21 mai prochains.

Commentaires (22)

#1

L’art de bien se gaver.

#2

Les images sous licence Creative Commons (Google image identifie bien la licence) sont aussi concernée par la gestion par défaut par la société de gestion collective ?

Il me semble important que le législateur sépare bien les choses, les volumes d’images sous licence libre étant importants. (Merci à NextINpact d’utiliser régulièrement cette licence au passage)

#3

Et comme par hasard, cela tombe maintenant en pleine crise sanitaire. Et cela passera « sous silence », heureusement que des personnes comme vous le relais. Et je suis persuadé que la Belgique va aussi le faire. Ce sera un soit disant moyen de relancer la culture.

Je me demande déjà à quoi sert la SACEM/SABAM, et je ne pensent pas que les artistes les apprécient tant que cela. On ne peut par exemple pas écouter de radio/musique dans des lieux accessibles « publics » sans leurs autorisations.

#4

Mais du coup, si on publie une photo (ou n’importe quelle image) sous une licence qui en interdit toute utilisation commerciale, ces

fumiersrapiasvoleurspersonnes pourront quand même se faire du pognon dessus ? o_OLes “ayants-droits” s’arrogent de plus en plus l’exploitation de trucs qui ne leur appartiennent pas, rognent en permanence sur le domaine public pour gagner le plus de thune sans rien faire, et ils sont soutenus au plus haut niveau …

Avec un “droit” aussi juste et pertinent, le piratage de tout et n’importe quoi deviendrait presque un devoir citoyen …

#4.1

Les licences CC NC n’interdisent pas le commerce, elles obligent à ce que les usages commerciaux de l’œuvre soit négocier avec l’auteur. Comme c’est déjà fait une œuvre sous un droit d’auteur classique.

#4.2

On s’étonne néanmoins de la vitesse différente du carosse pour percevoir et reverser.

Ce n’est pas les lois du farwest qui empêchent la dilligence pourtant.

#5

Merci Marc pour cet article fort instructif, qui concerne potentiellement toutes les personnes postant des images référencées-affichées par les moteurs de recherche.

L’art et la manière.

J’imagine que l’intersection de l’ensemble de celles et ceux qui se sont opposés au consentement par défaut (opt in) à propos des cookies, et de l’ensemble de celles et ceux qui poussent à celui-ci pour les images, est loin d’être vide.

#6

Ah mais putain, je sens que je vais faire un générateur d’images, et demander plein de sou-sous à la culture moi !

ça tombe bien quand même, je manquais d’idée de développement, merci les ayants droits :)

Reste la question cruciale : est-ce que générer des images, les faire référencer, demander aux ayants droits l’argent sera plus rentable que d’acheter plusieurs cartes graphiques pour miner une crypto monnaie (on pourrait même créer une crypto appelée RCP )

)

#7

Merde quoi.

Prions qu’à l’assemblée nationale ça ne passe pas..

#8

Bien entendu. Ca fait du fric gratuit supplémentaire (comme pour la musique), pquoi se priver?

#9

A faire payer les petits artistes au profit des gros et des dirigeants de ces escroqueries géantes légales.

Une autre question?

#10

Plein, plein d’images générées par les cartes graphiques de ta ferme de minage, de/sur ta ferme de minage de cryptomonnaies = total win win.

#11

Dans l’idée du texte est-ce qu’on peut opt-out “après coup” ? Est-ce qui sous entendu par “ Les modalités du droit d’opposition seront définies par décret.” ?

Merci Marc pour l’article et pour l’introduction qui rafraîchit bien la mémoire.

“Comment vos photos…”

“Pourquoi Marine Le Pen…”

Quand je regarde les headlines, vous re-tentez à titre expérimental des titres à la buzzfeed? :p

Bientôt :

“44 raisons pour lire les articles de JM Manach jusqu’au bout, que vous n’auriez jamais trouvées seul⋅e !”

ou

“Vous ne devinerez jamais combien de sextoys la DGCCRF aura…[cliquez pour lire plus]”

ou encore

“J’ai Testé Pour Vous l’Envoi d’une Demande CADA à la CADA… La Réponse Va Vous Surprendre !

#11.1

Nope, j’essaye pour ma part de pas trop tourner autour des mêmes formules, mais doit y avoir des mauvais plis dans ce qui en sort. Je garde ta remarque utile sous le coude et y tiendrai compte ;)

#12

Le rapport au CSPLA a été lancé sur demande du ministère de la Culture (LREM).

La majorité à l’AN est LREM.

Le texte est passé au Sénat, majorité LR.

Je te laisse deviner la suite, sauf surprise

#13

Je sens que Google va bientôt ne plus rien afficher concernant les sites français 😁

#14

Certes, mais ici on parle bien de ne rien négocier du tout avec la plupart des auteurs (qui ne seront pour la plupart pas retrouvables de toute façon, et ça les arrange bien) :

De même, j’ai du mal à les imaginer essayer de contacter tous les auteurs de toutes les images de ces moteurs de recherche pour les « informer sur la capacité de l’organisme à licencier des contenus, et quant aux possibilités offertes de manifester leur volonté de ne pas être concernés par pareil accord ».

#14.1

Le plus épatant c’est la disparition de la notion d’original et de copie. Après la copie privée on est privé d’original donc…

Pour que ce système ne tombe pas dans un déni flagrant de la causalité il faudrait introduire des mesures d’audience… un peu comme pour l’application d’une hypothétique licence globale.

Conclusion on se bagarre pour la quantification des oeuvres, le style du catalogue, la texture de la couverture…

Je trouve cette manière d’avoir les oranges des créateurs en détournant le sens du presse argume particulièrement toxique. Même pour leur palais.

#15

Ah ben non. Le fait de faire des sur-efforts pour

censurerpardon, filtrer ça ne s’applique qu’aux grand méchants GAFAM qui ont les moyens de mettre en place des algorithmes. Les ayants droits, non.J’imagine aussi qu’ils vont mettre en place la possibilité pour les auteurs d’œuvres “abandonnées” de percevoir une somme modique (10^-20€, sauf si tu es membre où tu paieras une cotisation inversement proportionnelle à ce que tu peux toucher) et que ça sera un système aussi bancale que celui du remboursement de la copie privée…

#15.1

ah non mais là, pour reverser c’est pas pareil mon bon monsieur, il faut absolument s’assurer de l’équité du process mis en place, qu’il n’y aura pas de laissés pour compte, touça, c’est très, très, trèèèès compliqué !

En attendant, on perçoit avec un peu d’avance, c’est important de savoir anticiper !

Le remboursement de la copie privée n’a rien de bancal, il est pénible, lourd et compliqué, ce qui décourage un maximum de professionnels à l’employer - c’est le but recherché. Rien de bancal, c’est par conception.

#15.2

Entre les changements climatiques, les découvertes scientifiques ou même la science fiction on se demande de quelle ingratitude il faut tenir pour oser nier ces éléments d’anticipation !

Comme dirait l’autre, les zonzôns ça ose tout, c’est même au futur qu’on les reconnait !

#16

j’ai un doute, je ne suis pas sûr que tu as très bien compris mon commentaire en fait…