Au Sénat, la commission des affaires économiques a adopté le texte de la proposition de loi visant à installer le contrôle parental par défaut. Le texte est prêt pour l’examen en hémicycle le 9 février. Plusieurs amendements ont été adoptés pour l'occasion.

Le texte avait été adopté par les députés mi-janvier, à l’unanimité. La proposition de loi déposée par le député LREM Bruno Studer, soutenue par le gouvernement a gagné un nouveau cap en commission au Sénat où néanmoins plusieurs amendements ont revu et corrigé la copie.

Dans un communiqué, la commission des affaires économiques présidée par Sophie Primas (LR) indique avoir approuvé ce texte « qui vise à faciliter l’utilisation du contrôle parental sur les appareils connectés vendus en France ». Des objectifs « souhaitables », une protection « indispensable », mais des regrets aussi, où les sénateurs dénoncent un manque d’ambition : « cela ne peut pas être la seule d’un texte visant à mieux protéger les mineurs sur Internet ».

En attendant cette ambition, la proposition de loi prévoit toujours l’obligation pour les fabricants d’installer un logiciel de contrôle parental sur les terminaux destinés à la France, du moins s’ils sont susceptibles de permettre à un mineur d’accéder à des contenus susceptibles de « nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs », selon la nouvelle version adoptée par la commission des affaires économiques.

L’expression a été préférée à celle des députés (« porter atteinte à l’intégrité morale ou physique des personnes mineures ») pour son double mérite : elle est déjà utilisée dans la régulation de l’audiovisuel et cette V2 offre « une appréciation plus large des conséquences que des contenus violents, choquants, haineux ou illicites peuvent avoir sur les personnes mineures ».

Une solution accessible mais aussi compréhensible

L’activation du contrôle parental devra donc être impérativement proposée à l’utilisateur lors de la première mise en service de l’équipement. Et le dispositif devra non seulement être « aisément accessible », mais aussi, selon les vœux des sénateurs, « compréhensible ».

La rapporteure s’en explique : « la notion d’accessibilité renvoie à la simplicité du parcours utilisateur lors de la première mise en service et à la facilité avec laquelle les utilisateurs peuvent trouver le moyen d’activer le dispositif de contrôle parental. La notion de compréhensibilité est complémentaire à celle d’accessibilité, dans la mesure où elle renvoie à la lisibilité et à la simplicité des explications permettant d’activer le dispositif de contrôle parental ».

Toujours au Sénat, il a été précisé que « les données personnelles des mineurs collectées ou générées lors de l’activation de ce dispositif ne [devront] pas, y compris après la majorité des intéressés, être utilisées à des fins commerciales, telles que le marketing direct, le profilage et la publicité ciblée sur le comportement ». On peut lire le texte en creux et considérer qu’il n’interdit donc pas l’exploitation des données à caractère personnel des parents, à des fins commerciales, même si ces dispositifs devront être proposés gratuitement.

Des obligations à la queue leu leu

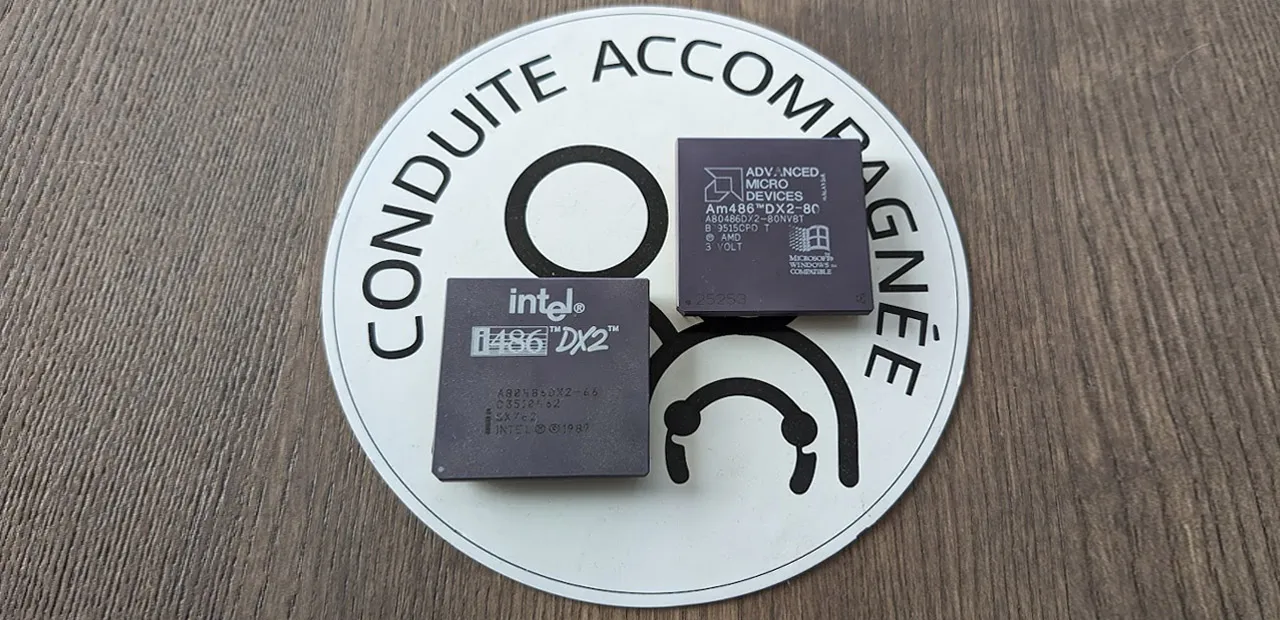

Dans la chaîne commerciale, la nouvelle version prévoit un séquençage des obligations, avec quelques précisions de rigueur. Les fabricants devront se rapprocher des fournisseurs de système d’exploitation pour s’assurer que le logiciel de contrôle parental est bien présent. Les fabricants, encore eux, devront ensuite certifier auprès des importateurs, distributeurs et autres prestataires, que leurs équipements (téléphones, PC fixes, PC portables, tablettes, ou encore montres connectées…) sont bien équipés de cette surcouche logicielle. Et ces derniers devront tous vérifier cette certification. Ce mécanisme impose la communication d’une « preuve de la certification », comme le prévoit cet exposé des motifs.

Disposition inchangée, ce régime s’appliquera aussi aux biens d’occasion, notion plus large que celle de biens reconditionnés. On anticipe néanmoins une difficulté puisque la proposition de loi oblige à proposer un contrôle parental « lors de la première mise en service ». Or, dans un bien d’occasion, cette première mise en service n’a-t-elle pas déjà eu lieu, lors de la précédente vie du produit ?

Plusieurs décrets sur la rampe

C’est toujours un décret pris en Conseil d’État, après avis de la CNIL, qui détaillera les modalités d’application de ces multiples obligations. Les éditeurs qui embarquent déjà dans leur OS un contrôle parental devront donc suivre à la lettre les caractéristiques et fonctionnalités attendues de ces logiciels, et donc éventuellement mettre à jour leurs solutions.

C’est l’Agence nationale des fréquences (ANFR) qui a été choisie pour vérifier le respect de l’obligation de préinstaller un contrôle parental, et non la toute jeune ARCOM.

Ce décret d’application détaillera au passage les conditions dans lesquelles cette fameuse ANFR pourra « restreindre ou interdire la mise sur le marché des équipements terminaux (…) qui présentent un risque ou une non-conformité et celles dans lesquelles l’autorité compétente peut faire procéder au rappel ou au retrait de ces derniers ». Puisqu’il s’agit là des sanctions auxquels les importateurs, distributeurs et autres prestataires seront soumis, sans compter des amendes administratives de 7 500 euros aux personnes morales.

Toujours dans ce texte d’application, seront précisées « les modalités selon lesquelles les fabricants, et le cas échéant, leurs mandataires certifient les équipements terminaux mis sur le marché auprès des importateurs, des distributeurs et des prestataires de services d’exécution des commandes ».

Un autre décret obligera pour sa part les vendeurs d’équipements qui ont déjà fait l’objet d’une première mise sur le marché avant l’entrée en vigueur de la loi, non d’installer un tel logiciel, mais d’informer les utilisateurs de leur existence.

Tablettes, PC fixes, PC portables…ou montres connectées

Ces dispositions s’appliqueront aux téléphones, tablettes, PC fixes, PC portables…ou aux montres connectées. Tout équipement avec écran pouvant être connecté à Internet. Les FAI et leur box ont été finalement écartés de ce régime par les députés.

La loi les oblige déjà à informer leurs abonnés « de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services », et à leur proposer l’un de ces moyens. La proposition de loi modifie cette loi de 2004 pour préciser d’une part que ce logiciel doit là aussi être gratuit. Et d’autre part, qu’un troisième décret précisera les fonctionnalités minimales et les caractéristiques que devront respecter ces outils. Des spécifications qui ne seront donc pas nécessairement identiques à celles prévues sur les équipements connectés.

Quelle compatibilité avec le marché intérieur ?

Un sixième amendement adopté en commission des affaires économiques a eu le mérite de mettre le doigt sur un point douloureux : l’éventuelle incompatibilité du texte avec les normes européennes. L’obligation envisagée va frapper l’ensemble des acteurs qui proposent des équipements en France, peu importe leur lieu d’installation. On imagine sans mal les difficultés pour le commerce en ligne si chaque État membre en venait à prévoir un tel logiciel de contrôle parental avec des spécificités propres. Ici une activation par défaut, là une simple option proposée en opt-in, ou une fenêtre d’information de tant de pixels dans ce pays, plein écran dans tel autre pays…

Quand un projet (d’origine gouvernementale) ou une proposition de loi (d’origine parlementaire) vient imposer une telle norme, l’État membre doit impérativement prévenir la Commission européenne. Ce qui a été fait en novembre dernier, pour le cas présent.

Pour sécuriser le dispositif, l'amendement de la rapporteure Sylviane Noël conditionne l’application de la loi à un feu vert de l’instance bruxelloise. Ainsi, la loi entrera « en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne », indique son amendement.

Autant le dire, ce texte n’est pas assuré de passer ce cap. Dans son communiqué, la Commission des affaires économiques a déjà fait part « de ses craintes quant à la méthode d’adoption de cette proposition de loi ». Elle a émis des réserves « quant à son articulation avec le bon fonctionnement du marché intérieur ».

Une CMP le 16 février

La proposition de loi sera débattue dans l’hémicycle du Sénat le 9 février. En cas d’adoption, la Commission mixte paritaire se réunira, selon nos informations, le 16 février, à quelques jours du terme de la phase de notification à la Commission européenne, qui s’achèvera le 21 février. Dit autrement, la loi pourra être publiée dans le meilleur des cas le 22 février.

Commentaires (30)

#1

Donc, il faut espérer que la Commission européenne dira non ? Encore que c’est pas ça qui les ferait renoncer : payer une amende est toujours plus intéressant que de se mettre en règle par rapport au droit UE…

Même si on est d’accord sur le principe (surtout que des contrôles parentaux, ça existe déjà sur Windows, Android et sûrement chez Apple aussi), c’est la mise en œuvre qui est très contestable (quid des appareils d’occasion tournant sous des versions dépourvues de CP ? Et les ordinateurs vendus « sans OS » quand on ne veut pas d’un Windows en vente liée et même forcée ?).

#2

Je ne vois rien concernant les dispositifs connectés vendus aux entreprise.

Un oubli dans le projet de loi ?

#3

C’est vrai qu’au lieu de faire de la pédagogie pour que les parents en fassent de même avec leur gossess, emmerdons toute une industrie …

C’est prodigieux, on va toujours plus loin dans l’assistanat, restez ignorants braves gens, on s’occupe de tout

#4

Ce qui me gonfle c’est le fait que cette loi s’applique aussi au marché de l’occasion. Une très grande partie des smartphones vendus en occasion ne reçoivent déjà plus de mise à jour de fonctionnalité ou n’en recevront plus d’ici quelques mois.

Et s’ils ne peuvent plus être vendus juste parce que ce système de contrôle parental n’est pas proposé dès le premier démarrage, que se passe-t-il ? On envoie des centaines de milliers d’appareils à la poubelle ?

Dans l’absolu je suis contre le système de contrôle parental, je trouve que ça pose beaucoup de problèmes - apprendre à un enfant à respecter des règles concernant les horaires, sites etc. est pour moi bien plus important - mais ça reste mon avis. Par contre, que toute une partie du marché de l’occasion se retrouve potentiellement à la poubelle (qu’est-ce qu’ils vont en faire d’autre ? tout donner à des associations ?) m’énerve au plus haut point.

Et je suis également très curieux de ce que l’UE va dire. Cette loi remets en cause le principe de libre échange qui interdit ce genre de pratiques, croisons alors les doigts pour que cette loi soit censurée au passage.

Une loi qui force les appareils à proposer un contrôle parental intégré peut être une bonne chose. Le forcer de cette manière, non.

#5

Ils les ignorent car donné un appareille d’entreprise a un mineurs est (si ce dernier n’est pas sous contract (donc étudiant au minimum)) illégal.

Du coup un contrôle parental est inutiles pour eux.

Note faut aussi voir le cas des indépendants qui déclare certain pourcentage d’appareil (car ils l’utilisent dans la famille et pour l’entreprise).

La pédagogie a échoué a cause des dit parents (et certain utilisateurs ici) qui dégaine le “c’est trop dure” ou “je comprend pas” a chaque tentative :/

#6

Les sénateurs ajustent l’obligation de préinstaller un contrôle parental

je sais pas pourquoi, mais j’attends de leur part l’amendement : CP obligatoire, mais pour les plus de 18 ans…

#7

Je n’ai pas trouvé où est précisé le type d’appareil concerné. Quid des pc vendu sans écran, des ventes d’OS seul (pour les pc acheter en “kit”), des NAS, des voitures/électroménager connectés … et je dois en oublier.

La précision est dans la loi ou ça sera à la discrétion du décret d’application ?

#8

Dans les années 2000, des gens se battaient contre la vente liée ordinateur / os. Là, notre bon gouvernement met en place une obligation de vente liée (le logiciel, c’est rarement gratuit).

C’est là qu’on voit à quel point le combat a été perdu. Et c’est triste, car pour lutter contre l’hégémonie des gafam, c’est justement de lois anti vente-liée et anti exclusivités dont il y aurait besoin.

#9

Un point qui me vient en tête relatif au marché intérieur aussi : quid du risque de distortion de concurrence qu’une solution intégrée à l’OS pourrait provoquer ? Un ballot screen comme à l’époque pour Internet Explorer sur le choix de la solution à activer en opt-in ?

#10

Faux les apprentis commencent à 16 ans.

C’est surtout qu’en entreprise, les sites de qui peu présenter un danger sont déjà bloqués en général.

#11

Je ne vois pas dans ce projet la définition de la solution de Contrôle Parental.

Quel est sa finalité, comment on mesure sa pertinence, qui détermine la liste des sites à bloquer ou à ne pas bloquer, … ?

#12

J’ai l’impression que l’on ne distingue même pas les professionnels ? Ai-je loupé un truc ?

#13

Vous utilisez un logiciel de contrôle parental ? Je regarde de mon côté mais je n’arrive pas à distinguer le bon et le moins bon…

#14

C’est quoi déjà le message qu’on voit souvent (trop ?) sur beaucoup d’ordinateurs

avec Fenêtres ouvertes à tous les vents virulents ?

Surtout.

Je crois que les sénateurs, pourtant barbons des neiges d’avant croient vraiment

au Père Bilou. (le correcteur me suggère Filou)

#15

Satya. Il s’appelle Satya (Nadella, depuis 2014).

#16

Et surtout personne ne ce demande pourquoi nos petit français regardent autant de porno. Même chose à propos de l’alcool et de la drogue ! Mais la réponse est relativement simple, le temps passé à l’école le cul vissé sur une chaise est trop longue.

C’est pas normal qu’un gamin de 14 ans rentre de l’école vers 18h quand il faut nuit. Dans d’autre pays ce même gamin aurais finis à 14h30 et aurais pu faire du sport pendant trois heures.

#17

“Les fabricants…”

Les machines de type assembleur y échappent ?

Ou j’ai mal compris (bien possible).

#18

Vu le niveau de la TV actuelle et des programmes scolaires, cela n’a rien d’étonnant. Je me souviens d’une époque (oui je suis un vieux c..) à laquelle la moindre faute d’orthographe était sanctionnée sur les copies, heureuse période durant laquelle le langage des gamins contenaient plus de 3000 vocables et leur permettaient d’acquérir de la nuance, de la finesse !

Il est dans l’intérêt des industriels de faire perdurer l’ignorance scientifique, politique, culturelle, médicale bref, tout ce qui construit l’opinion.

#19

” Tout équipement avec écran pouvant être connecté à Internet”

Donc à voir, mais je comprends que le matériel fixe ( raspberry, tour de pc vendu sans écran ,etc )est exempté.

#20

Ah bah ca alors 16 ans est l’age pour avoir un boulot étudiant comme je l’avais dit, on dirais que tu n’a pas lu mon commentaire jusqu’au bout ou ignorer la parentèse..

#21

Peut-être que dans ce cas là, il ne fallait pas faire de gamins, tout simplement.

C’est un problème du coté des adultes, finalement, qui ne réfléchissent pas assez aux conséquences d’avoir des enfants à éduquer. S’ils assumaient leur rôle de parents, ces logiciels seraient tout simplement caduques la plupart du temps.

Quitte à faire du contrôle parental, pourquoi pas du “contrôle pré parental” … histoire de ne pas se lancer dans la parentalité sans ignorer ce que cela implique ?

#22

si tu ne mettais pas une info fausse et son contraire entre parenthèse dans la même phrase…

#23

ce n’est pas faux ni son contraire, c’est interdit par défaut a l’exception de mineurs qui ont un job étudiant …

On appelle ca “l’exception a la règles” ……..

#24

L’idée est que personne ne puisse y échapper.

Il faut comprendre « tout équipement pouvant fonctionner avec un écran », pas « avec un écran intégré obligatoirement ».

En général, on emploie le terme d’« étudiant » pour les études après le bac, pas avant. Donc, pas pour les mineurs.

#25

Pour la définition oui … mais dans le language courant non … regarde le jt, les “Etudiants” passe leur bacs … hors le bac a ce que je sache ce n’est pas des études supérieur ….

Job étudiant sont des mineurs, hormis cas spécial la majorité finisse en étude supérieur après leur 18 ans.

#26

Si tu crois que j’écoute les JT autrement que d’une oreille distraite pendant que je les subis à chaque repas, chaque jour…

On va pas se lancer dans une guerre de vocabulaire, aussi vais-je dire que je répète mon message précédent : en général, et dans le langage courant (pour ce que j’entends et lis autour de moi), on ne parle d’« étudiant » que pour le supérieur. Pour le secondaire, on dit « collégiens » et « lycéens ». Et si (et donc), les jobs étudiants, ça concerne avant tout ceux du supérieur.

#27

va dire ca a tous les mineurs qui bosse en été …

#28

Les fabricants de CM vont ils en vendre sans cartes réseaux ? :p

#29

c’est là..que tu vois TOUTE ‘la finesse’* dans la langue française

#30

Article 22 :“Le contrôle parental sera fait avec les pieds puisqu’il ne devra rien coûter à qui que soit. En conséquence le sénateur de votre circonscription viendra en personne vous dépanner en cas de blocage de votre terminal, et ce gratuitement”