Des exoplanètes il en existe probablement des milliards et nous en avons déjà détecté des milliers dans notre galaxie, mais elles sont bien plus difficiles à débusquer dans le reste de l’univers. Une équipe de scientifiques pense tenir un bon candidat, mais cela reste à confirmer. Leur méthode est prometteuse.

Dans l’immensité de l’Univers, la Terre et notre système solaire dans son ensemble ne sont qu’une minuscule goutte d’eau… avec une particularité de taille : la présence de la vie ! Il existe des milliards de milliards d’autres étoiles (il y en a déjà plusieurs centaines de milliards rien que dans notre Voie lactée). Quand des planètes orbitent autour de ces étoiles, on parle d’exoplanètes.

Les scientifiques ont déjà débusqué des milliers d’exoplanètes, notamment grâce à Kepler surnommé le chasseur d'exoplanète. Il est malheureusement arrivé au bout de sa vie fin 2018, car il n’avait plus de carburant pour les missions scientifiques. La NASA indiquait alors qu’il avait détecté plus de 2 600 exoplanètes, « dont beaucoup pourraient être des lieux prometteurs pour la vie ». Il y a aussi TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) qui est encore en service et qui a lui aussi déjà détecté plus de 2 000 exoplanètes.

Pour identifier les exoplanètes, les deux satellites utilisent la même méthode du transit. Le principe est simple : la luminosité d’une étoile baisse un peu lorsqu’une exoplanète passe devant elle. En mesurant la durée et les niveaux de variations, les scientifiques peuvent en déduire la taille et l’orbite de cet astre.

Combiné avec la luminosité de l’étoile, il est alors possible d’estimer si l’exoplanète se trouve dans la zone habitable de son étoile. D’autres informations peuvent également être déduites de ces observations (combinées avec d’autres), comme en attestent par exemple les résultats sur le système planétaire Trappist-1.

Il y a les exoplanètes dans notre galaxie… et les autres

Toutes les exoplanètes que nous connaissons actuellement ont un point commun : elles se trouvent dans notre galaxie – la Voie lactée – et « presque toutes [sont] à moins d’environ 3 000 années-lumière de la Terre », selon le site officiel de la mission Chandra de la NASA. Mais il existe bien d’autres galaxies dans l’univers, avec des étoiles et très probablement des exoplanètes à la pelle ; pourquoi en serait-il autrement ? Néanmoins, aucune n’a pour le moment été détectée avec certitude.

Une nouvelle étude basée sur des données des satellites Chandra de la NASA et XMM-Newton de l’Agence spatiale européenne pourrait avoir détecté la première exoplanète extragalactique (en dehors de notre galaxie). Mais il ne faut pas s’emballer, et prendre les pincettes de rigueur. D’ailleurs, les scientifiques eux-mêmes précisent qu’ils ne sont pas certains qu’il s’agisse d’une exoplanète, même si c’est l’hypothèse privilégiée.

La méthode du transit pour les rayons X

Que ce soit ou non confirmé, comment ont-ils pu détecter ce qu’ils pensent être une exoplanète se trouvant dans la dans la galaxie en spirale Messier 51 (M51 aussi appelée galaxie du Tourbillon) qui se trouve à… 28 millions d'années-lumière de la Terre ? Ils ont eux aussi utilisé la méthode du transit, mais avec une subtilité : ils se basent sur la détection de rayons X.

Rosanne Di Stefano, du centre d’astrophysique Harvard & Smithsonian (Massachusetts), et ses collègues ont en effet cherché des baisses non pas de la luminosité (impossible à mesurer avec précision à une telle distance), mais des émissions de rayons X provenant de systèmes binaires.

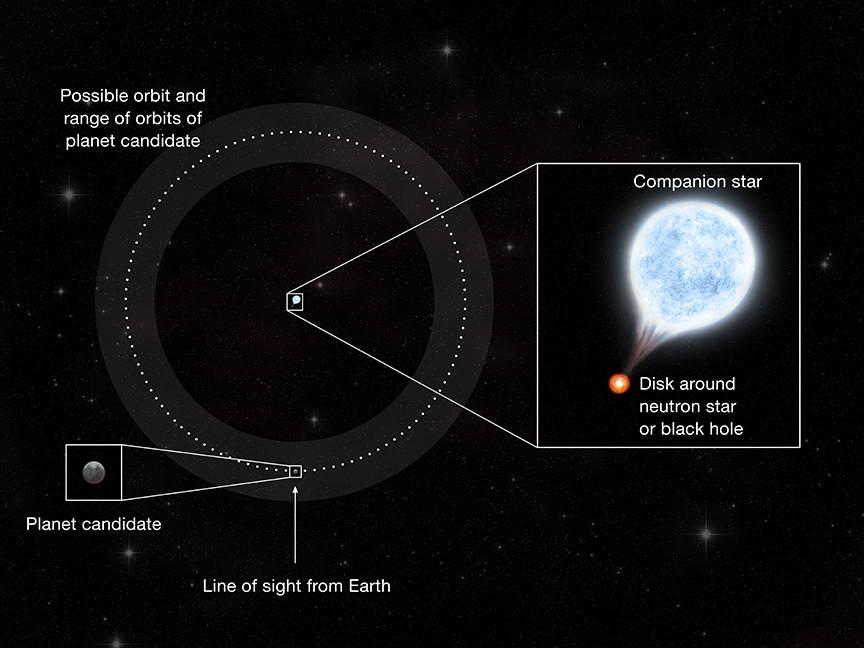

Il s’agit dans le cas de M51 d’un duo composé d’un côté d’une étoile à neutrons ou d’un trou noir et de l’autre d’une étoile « compagnon ». Dans cette configuration, de la matière proche de l'étoile à neutrons ou du trou noir est surchauffée et « brille en rayons X », ce qui peut être détecté à des millions d’années-lumière.

Comme la région produisant ce phénomène est toute petite (comparée à la taille des étoiles), une exoplanète qui passerait devant « pourrait bloquer la plupart ou la totalité des rayons X ». Il serait ainsi possible de détecter un transit. On n’est plus sur la mesure d’une infime variation de la luminosité, mais sur un arrêt total (ou presque) des rayons X. Cette technique a donc l’avantage de fonctionner sur de bien plus grandes échelles de distances.

Une exoplanète extragalactique semblable à Saturne ?

Dans le cas de M51, le système binaire contient un trou noir ou une étoile à neutrons qui orbite avec une étoile dont la masse serait d’environ 20 fois celle de notre Soleil. Le transit a duré environ 3h selon les scientifiques, avec une baisse jusqu’à zéro des émissions de rayons X.

« Sur la base de ces informations et d'autres, les chercheurs estiment que l'exoplanète candidate dans M51-ULS-1 aurait à peu près la taille de Saturne et orbiterait autour de l'étoile à neutrons ou du trou noir à environ deux fois la distance de Saturne au Soleil », explique le site de la NASA dédié au satellite Chandra.

Le laboratoire prend le soin d’ajouter que, « bien qu'il s'agisse d'une étude prometteuse, davantage de données seraient nécessaires pour confirmer l'interprétation qu’il s’agit d'une exoplanète extragalactique ». La solution pour confirmer cette hypothèse serait d’attendre que la planète fasse d’autres tours puis revienne devant la source des rayons X pour un nouveau transit.

Confirmer son existence avec le transit ? Mission impossible…

Hélas… ce n’est pas possible à cause de son orbite : cette potentielle exoplanète ne repassera pas au bon endroit avant pas moins de 70 ans. Autant dire que c’est une éternité pour attendre la confirmation d’un tel événement, et on ne parle que d’un tour, si on en veut plus on multiplie les décennies. Et même dans ce cas, ce ne serait pas suffisant : « en raison des incertitudes sur le temps qu'il faut pour orbiter, nous ne saurions pas exactement quand regarder », reconnait Nia Imara de l’University of California et co-auteure de la publication.

À la question de savoir s’il pourrait s’agir d’un nuage de gaz ou de poussières qui serait venu occulter la source des rayons X, les astronomes affirment que c’est « peu probable » : les données recueillies « ne sont pas cohérentes » avec un phénomène du genre, contrairement au passage d’une exoplanète, ajoutent-ils.

Si cette exoplanète existe, sachez qu’elle n’a pas eu un passé de tout repos. Elle a dû survivre à l’explosion d’une supernova créant l’étoile à neutrons ou le trou noir. De plus, l’avenir lui réserve peut-être encore la même chose avec la seconde étoile du système binaire qui pourrait aussi exploser.

Trois galaxies et plus de 200 systèmes planétaires étudiés

Pour trouver cette candidate d’exoplanète extragalactique, les scientifiques n’ont pas pointé les instruments sur un seul système avec un bingo gagnant du premier coup. Ils ont effectué des recherches dans trois galaxies différentes : 55 systèmes planétaires dans M51 avec un résultat positif, 64 systèmes planétaires dans la galaxie Messier 101 (galaxie du Moulinet) et enfin 119 systèmes planétaires dans Messier 104 (galaxie du Sombrero).

Quoi qu’il en soit, cette technique ouvre la porte à d’autres détections : « Nous pensons que de nombreuses planètes puissent être plus proches de la source de rayons X. Elles auront des périodes [orbitales] plus courtes et nous verrons se répéter [les transits] », explique Di Stefano sur Twitter.

Chandra précise que les scientifiques pourront chercher dans ses archives et celles de XMM-Newton d’autres candidats potentiels. « D’importants ensembles de données Chandra sont disponibles pour au moins 20 galaxies, dont certaines comme M31 et M33 qui sont beaucoup plus proches que M51 ».

Reste maintenant à les trouver dans l’immensité du vide de l’univers.

Commentaires (18)

#1

merci pour cet article

#2

Autant il est intéressant de voir s’ étaler toute l’ intelligence humaine pour percevoir un environnement lointain autant il devient navrant de constater son inaptitude à gérer des environnements proches.

On pourrait presque penser que pour oublier la m*e ici, il vaudrait mieux regarder très loin là bas.

Coluche et Omo lave plus blanc sont pas très loin là tout de suite.

#3

C’est fascinant les exoplanètes. Toutefois, nos théories actuelles ne permettent pas de voyager plus vite que la vitesse de la lumière rendant donc le voyage quasiment impossible (sans parler des problèmes en cours de chemin).

#3.1

Hello, en fait certaines théories (sérieuses) envisagent bien la possibilité de se rendre aussi loin via différentes astuces physiques (par exemple la métrique d’Alcubierre" target="_blank">https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Métrique_d%27Alcubierre#:~:text=La%20métrique%20d’Alcubierre%2C%20également,le%20physicien%20mexicain%20Miguel%20Alcubierre.)). Le problème étant surtout que la possibilité de réalisation technique elle-même risque de ne jamais être à notre portée si tant est qu’elle soit valide, ce qui reste également à prouver.

Mais je joue sur la sémantique là, en fait, je voulais surtout intervenir pour rappeler que le propos des astronomes à travers les exoplanètes n’est pas de fantasmer des mondes lointains en espérant s’y rendre un jour (même si on a le droit de rêver) mais plutôt d’étudier la formation et l’évolution des planètes en général, ainsi que sur l’histoire de l’univers, dans le but d’en apprendre plus sur notre propre planète et in fine sur nous mêmes.

#3.2

Bah, Musk et Zuckerberg vont sûrement trouver une solution, rien ne saurait les arrêter…

#4

J’ai surtout l’impression que la confiance théorique a été rattrapée par la pratique.

On aura attendu 340 ans pour lutter contre les asteroïdes pour de vrai mais ça fait 110 ans qu’on a la réponse définitive à l’expérience.

Alors imaginer aller seulement se cracher lamentablement sur une exoplanète c’est peut-être pour le prochain millénaire… ce serait une attaque extra-terrestre réussie cela étant dit.

#5

Parce que c’est pas la même “intelligence” qui est utilisé.

Ceci dit, il est vrai qu’on connaît mieux “l’espace” que le fond de nos océans, par exemple. Mais c’est peut-être lié à des questions de financements.

Pour un crash sur une exoplanète on va attendre encore un peu. Pour un crash extra-terrestre, c’est déjà fait (Vénus, Mars, Lune, Saturne…)

#5.1

Je n’ai pas de preuve formelle pour supporter mon propos, mais je suis en désaccord avec cette idée commune suivant laquelle on connaîtrait mieux l’espace que le fond des océans. Il est vrai que le fond des océans est encore largement méconnu, et c’est bien dommage; néanmoins l’immensité spatiale et temporelle de l’univers me laisse penser qu’on en connait encore moins que pour nos océans, et c’est bien logique. La comm’ est simplement plus tonitruante, et les recherches plus conséquentes, mais pas en proportion.

#5.2

Un début d’explication peut se trouver ici. .

.

J’admets que ma formulation est plus putaclick que scientifique. Mais c’est un constat, on connaît mieux la surface de certaines planètes que celle de la Terre. Mais bon, scanner la surface de Mars au radar est plus facile que la couche océanique terrestre

Il y a aussi une question de budget et d’enjeu géopolitique. Le spatial est le nouveau “joujou” des pays riches pour montrer les muscles (fusées, sondes spatiales…) avec qui ira le plus loin, qui se mettra en orbite autour d’un astéroïde… Un pays en développement, pour être considéré comme “sérieux” doit également faire du spatial.

A contrario les océans n’ont pas vraiment ces enjeux de puissances car ces puissances ont déjà l’arsenal naval approprié et les connaissances actuelles sont suffisantes pour les applications militaires (offensive, défensive, dissuasive…). Alors que pour le spatial, on peut toujours renchérir. (Même si on peut surenchérir sur les sous-marins mais c’est pas la connaissance des fonds qui est intéressante en tant que tel, mais plus celle de l’hydrodynamisme, l’acoustique, la propulsion… Bref rien à voir avec, par exemple, la géologie des fonds marins).

Sans oublier, comme vous le mentionner, l’aspect com’. L’espace fait plus rêver que les profondeurs abyssals.

Par contre, si on venait à découvrir des ressources extraordinaires sur le plancher océanique, peut-être qu’à ce moment, des budgets seraient débloqués par les dîtes puissances afin d’y améliorer les connaissances en vue d’extraction minières. (Je me demande si c’est pas déjà le cas avec la course à l’Articque).

#6

L’océan terrestre c’est un détail de notre univers.

Donc l’étude de l’espace est incomplète.

C’est “tout”.

#7

Cela me parait aller bien vite.

Certes le but c’est de ne pas toucher le fond mais les cartes sous-marines civiles sont certainement sous détaillées pour cette raison : les amiraux sont rarement locaces sur la profondeur de service.

En fait le problème c’est qu’il n’y a rien à voir d’utile dans le civil sauf à proximité des zones de subduction. Par contre on commence à avoir des données plus locales sur les raisons de formation de certains massifs là où justement on peut vérifier par sondage le sol tandis que dans l’espace il faut envoyer un rover.

Pour moi on connait mieux la terre que l’espace.

#8

Rien ne dit que la marine ne possède pas des cartes plus détaillés des fonds marins. J’imagine que ce qui est intéressant pour les plongées, c’est plus la profondeur de la zone, la présence de récif ou autres massifs sous-marins pouvant représenter un danger pour l’équipage. Pas forcément de savoir qu’à telle coordonnées il y a un renflement du sol de 5 cm.

La connaissance du fond marin pourrait aussi fournir des pistes sur les ressources minières exploitables. Je m’avance sûrement, mais je pense qu’il serait plus facile pour l’humain d’aller extraire une ressource donné (lithium, argent, or…) au fond de la mer que sur la Lune ou Mars.

Personnellement je n’en suis pas si sur. Tout dépend de ce que l’on met dans Terre & Espace.

#8.1

Autre angle : on a jamais foré sur Europe.

La face cachée de la lune est restée longtemps cachée.

La matière noire, les trous noirs…

Je pense qu’on va avoir du mal à se passer de la terre pour répondre à ces questions. Et 1492 c’était avant-hier donc non : l’Inde c’est de l’autre côté, la blague est un peu datée.

#9

Pour la même raison de survie la capacité du fond à réfléchir les ondes du bateau est à connaître.

C’est donc une bonne idée de calculer son ombre si on veut tirer plus vite.

Pour le pétrole on a abondamment creusé le fond. La technique du sondage n’a pas besoin d’être trop précise puisque c’est sous le fond qu’on cherche la ressource.

Pour du pétrole c’est simple car il est sous pression, pour des métaux il faudrait assécher… ça parait pharaonique.

Il faudrait voir la profondeur mais bon…

Le problème c’est que résister à 1000 pascals de dépression c’est plus simple que de résister à 1000pa de pression.

C’est aussi pour cette raison que les grands fonds sont anecdotiques. Et une bonne partie de la vie marine s’arrête sans lumière.

Au final au fond il y a certainement moins d’espèces à découvrir qu’on en connait déjà en surface pour la simple et bonne raison que sans lumière pas de vie.

Un peu comme dans le vide spatial où un astronaute ne représente pas à lui seul la faune ou la flore.

#10

ça revient au même. La différence est le sens de la force. Que vous mettiez une sphère creuse (vide) dans un environnement à 1 kPa ou que vous mettiez la même sphère dans le vide mais rempli d’air à 1 kPa, ça reviendra strictement au même. La norme de la force sera identique.

Par contre oui, pressuriez une cabine à 1 atm dans le vide est plus facile à réaliser qu’un sous-marin pouvant encaisser plus de 1 katm de pression.

Il y a moins d’espèce, peut-être. Par contre, il y a de la vie. Et il est très intéressants de connaître leur mécanisme d’adaptation dans un milieu aussi hostile (froid, obscurité, faible source de nourriture…). Sans oublier la présence de forme de vie près des sources hydrothermales. Clairement, ce n’est pas un endroit dépourvu d’intérêt.

Vrai, mais la sonce Cassini-Huygens a trouvé un océan sur Encelade sans forer.

#10.1

Oui enfin l’atm c’est 9,xx pascals. Pour sa valeur dans l’espace il faudrait prendre les paris ou mesurer la déformation uniforme de l’espace temps (l’angle avec la norme) ! Résultat on préfère utiliser une piscine… logique olympique.

Il n’existe donc pas de sphère à remonter le temps mais de mémoire il y a un très bon roman et film sur le sujet.

On voit même des espèces abyssales dedans.

#11

..

#12

Fascinant. Merci pour l’article.