Dans moins d’un mois, ou huit jours si le gouvernement soulève l’urgence, le Conseil constitutionnel rendra sa décision sur la loi contre la cyberhaine. Que reprochent les sénateurs LR et centristes au texte porté par la députée LREM Laetitia Avia ? Explications détaillées à l'aide de la saisine révélée dans nos colonnes.

La loi Avia a été adoptée en lecture définitive par les députés le 13 mai dernier. Bruno Retailleau, chef de file LR au Sénat, a comme annoncé, décidé de la transmettre au Conseil constitutionnel. Si le juge devrait recevoir un certain nombre de contributions extérieures venues d’autres personnes, les signataires de cette saisine ont décelé plusieurs contrariétés possibles avec les textes fondamentaux.

Une loi manifestement incompatible avec le droit européen

Si le Conseil constitutionnel est juge de la conformité d’une loi avec le bloc de constitutionnalité (Constitution de 1958, préambule de 1948, Déclaration des droits de l’Homme, etc.), les sénateurs s’arment de la décision DADVSI de 2006 pour lui demander d’étendre son contrôle.

Les neuf sages doivent depuis s’assurer « que les dispositions législatives adoptées ne méconnaissent pas manifestement la directive qu’elles ont pour objet de transposer, et que ladite transposition n’aille pas à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti ».

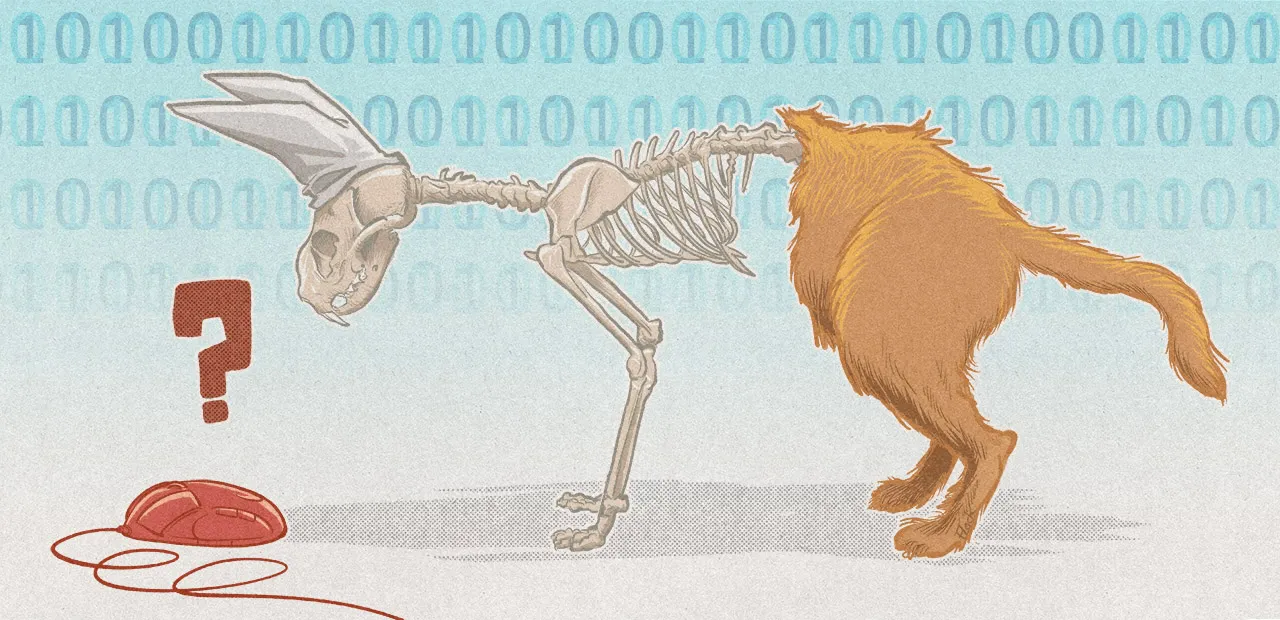

Qu’en est-il ici ? Le droit européen qui encadre l’activité des hébergeurs et autres prestataires de service en ligne est fixé par une directive de 2000 dite e-commerce. Cette directive a été transposée en France en 2004 par la loi sur la confiance dans l'économie numérique. Les auteurs de la saisine partent toutefois du principe que la loi Avia poursuit d’une certaine manière cette transposition, non sans espérer étendre le contrôle du Conseil constitutionnel. Un pari risqué, mais des arguments à la pelle... qui pourront inspirer aussi la Commission européenne.

Des violations graves du droit européen

La directive de 2000 s’appuie sur le principe du pays d’origine. Selon ce principe, c’est à l’État où est installé un prestataire de régir ses activités. L’enjeu est alors d’assurer la libre circulation dans la « société de l’information ». Un principe fondamental au sein du marché unique.

Problème, la loi Avia ne fait que peu cas de ce texte : elle s’applique à l’ensemble des plateformes professionnelles dépassant un seuil d’activité pour leur imposer alors de nouvelles obligations de retrait, en un temps réduit, sous peine de lourdes amendes.

Certes, la directive e-commerce prévoit en son article 3, paragraphes 1 et 2, des exceptions où un État membre peut donc imposer des normes même à des acteurs installés dans d’autres États membres. Cependant, rappelle la saisine, « la possibilité pour un État membre de réglementer lui-même l’activité d’un prestataire donné établi dans un autre État membre n’est admise qu’en cas de carence ou d’insuffisance de cet État, après lui avoir préalablement et en vain demandé de prendre des mesures, et une fois la Commission notifiée ».

Or, relève-t-elle, d’une part la France n’a pas demandé aux autres États membres de prendre des mesures spécifiques. D’autre part, Paris n’a pas notifié cette demande à la Commission. Pire, la Commission européenne n’accepte ces exceptions qu’au cas par cas alors que le texte d’Avia impose des mesures générales à toutes les catégories de services (réseaux sociaux, moteurs, sites de partage…).

Les sénateurs s’appuient d’ailleurs sur les observations de la Commission européenne, qui furent révélées dans nos colonnes.

- Télécharger la lettre incendiaire de la Commission européenne visant la « PPL » Avia

- Nos explications

L’obligation de retrait est évidemment pointée du doigt. Pour mémoire, le texte organise deux types de retrait. Un retrait en 24 heures des contenus se rattachant manifestement à l’une des infractions listées par le texte. Un retrait en une heure des contenus terroristes ou pédopornographiques.

Selon les requérants, voilà une « violation manifeste » des articles 14 et 15 de la directive e-commmerce, dispositions qui organisent la responsabilité des hébergeurs.

Dans le détail, l’article 1er de la loi Avia « créerait une obligation de retrait des contenus manifestement illicites dans un délai préfix (…) sans possibilité de dérogation ou de mitigation : La méconnaissance de ce délai est mécaniquement réprimée par une amende pénale ». Les auteurs de la saisine reprochent ainsi au texte d’avoir accentué cette sanction d’autant que l’intentionnalité de ce délit pourra « résulter de l’absence d’examen proportionné et nécessaire du contenu notifié ».

Selon eux, le principe même de fixer un tel agenda quand le droit européen n’impose qu’un « prompt délai », « semble constituer une surtransposition irrégulière de la directive, qui n’énonce, elle, aucun délai en heure ou en jour, mais bien un objectif (« promptement ») qui doit pouvoir faire l’objet d’une appréciation par le juge en fonction des circonstances ».

Pire, « le choix par la France d’un délai bref de 24 heures et l’absence de toute flexibilité dans le respect de ce délai préfix risque d’engager systématiquement la responsabilité des hébergeurs sans leur faire bénéficier de clauses exonératoire raisonnables, en violation de l’objectif même des objectifs de la directive ».

Dans ses « observations » adressées à Paris, la Commission avait justement tiqué sur le choix de la proposition de loi Avia. « Tout délai fixé au cours duquel les plateformes en ligne sont tenues d’agir suite à la notification de la présence d’un contenu illicite doit également permettre une certaine flexibilité dans certains cas justifiée, par exemple lorsque la nature du contenu nécessite une évaluation de son contexte plus conséquente qui ne pourrait être raisonnablement effectuée dans le délai fixé ».

La Commission dénonçait encore « une charge disproportionnée sur les plateformes en ligne et dans certaines circonstances, un risque de suppression excessive de contenus, ce qui porterait ainsi atteinte à la liberté d’expression ». Critiques que Laetita Avia n’a jamais voulu entendre.

Le retrait en une heure des contenus « pédo » et « terro »

Sur le retrait administratif en une heure des contenus « pédo » et « terro », et donc sans intervention préalable du juge, d’autres critiques surgissent.

Certaines tiennent à la procédure parlementaire. L’amendement introduit par le gouvernement en janvier dernier n’entretiendrait pas un lien suffisamment direct avec le texte restant alors en discussion. « Au stade de la nouvelle lecture, pas plus que dans le texte initial d’ailleurs, le texte en navette ne comportait aucune disposition modifiant les règles de fond (intermédiaires concernés, portée des obligations…) du régime de retrait administratif des contenus odieux sur internet ».

D’autres tiennent au fond. Les sénateurs considèrent que « les garanties adéquates permettant de protéger la liberté d’expression » ne sont pas au rendez-vous.

La France fait ici cavalier seul, en ce sens qu’un texte est en chantier à l’échelle européenne pour introduire un tel retrait en une heure. Toutefois, la saisine juge « frappant que ne soient prévues aucunes des principales garanties envisagées dans la cadre de la négociation en cours du projet de règlement européen ».

Elle vise notamment « la protection spécifique des éditeurs ayant la qualité d’organe de presse » ou encore « la précision des cas de mitigation ou d’exonération de responsabilité en cas de difficulté ou d’impossibilité technique ».

« Surtout, relèvent les sénateurs, ce régime s’appliquerait sans distinction de taille, de trafic, de capacité, ni de contribution des intermédiaires techniques à la diffusion des messages litigieux ». Ainsi, « seule une infime partie des intermédiaires techniques concernés par ce texte sera matériellement en mesure de répondre en une heure aux demandes de l’administration dans les conditions imposées ».

En somme, on serait face à une obligation impossible pour une grande masse de sites, tous incapables de répondre en une heure aux injonctions faites par les services du ministère de l’Intérieur, tout en faisant face à de lourdes conséquences (blocage). Le texte français pourrait au passage générer de lourds coûts pour ces acteurs, sans que le gouvernement n’ait prévu d’indemnisation spécifique, alors que des motifs d’ordre public sont ici en jeu.

« Le Conseil constitutionnel aura d’autant moins de réticence à censurer ce dispositif, ajoutent-ils, que l’absence de sa notification régulière à la Commission européenne risque d’en paralyser totalement la mise en oeuvre, ces dispositions devant être écartées par le juge national qui aurait à les appliquer ». C’est l’épine du droit européen.

Une atteinte à la liberté d’expression

Les requérants ont déniché d’autres possibles contrariétés aux textes fondamentaux.

Ils dénoncent une atteinte à la liberté d’expression. D’une part le droit français est déjà bien équipé pour poursuivre et réprimer les auteurs de contenus « odieux ». Les hébergeurs eux-mêmes peuvent et sont poursuivis régulièrement. Et « si, comme le regrettent les auteurs du texte déféré, de telles poursuites pénales sont actuellement rares, c’est moins le fruit d’une impossibilité légale que des carences de la politique pénale du Gouvernement, comme en atteste la diffusion bien tardive d’une circulaire en ce sens aux parquets par le ministère de la Justice, qui leur rappelle tous les moyens d’action disponibles. »

D’autre part, le retrait en 24 heures est trop mécanique à leurs yeux. « Cette obligation est imposée sous la menace de sanctions pénales financières dissuasives et applicables pour chaque erreur ou simple dépassement de délai ».

Exiger le retrait des contenus manifestement illicites dans ce laps de temps, c’est oublier que les infractions sont parfois délicates à qualifier. Sont cités la parodie, les citations ou encore les contenus pornographiques, eux-mêmes compris dans la liste des contenus à retirer, lorsqu’ils sont simplement « accessibles » aux mineurs.

Inversement, insistent les sénateurs, « un trop grand zèle dans la suppression de contenus et un comportement de « surcensure » n’engageront pas, en revanche, la responsabilité pénale des plateformes ».

Bref, pour eux, pas de doute, le texte va inciter les plateformes, par excès de prudence à retirer à tour de bras « des contenus pourtant licites, par crainte de voir leur responsabilité pénale engagée ».

De la légalité des délits et des peines

Ils critiquent tout autant des atteintes aux principes de légalité des délits et des peines, de proportionnalité des peines, et d’égalité devant la loi pénale. « Le délit de non-retrait pourra être constitué à raison d’une simple négligence (il « peut résulter de l’absence d’examen proportionné et nécessaire du contenu notifié ») à l’occasion d’un travail de qualification juridique (l’évaluation du caractère « manifestement illicite » d’un contenu) concernant une longue liste d’infractions hétérogènes sur lesquelles la jurisprudence est elle-même évolutive et d’une grande subtilité ».

Le texte permettrait en outre de condamner le même hébergeur deux fois, pour le même contenu. Une première fois, au titre de la loi Avia. Une seconde fois, au regard de la loi sur la confiance dans l’économie numérique de 2004.

Les sanctions infligées par le CSA

Le rôle du CSA est également mis en cause dans la procédure. « La loi renforce considérablement le pouvoir de sanction du Conseil supérieur de l’audiovisuel ». Il pourra prononcer une amende jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent. Inspirées du RGPD, elles frapperont les plateformes qui n’auront su répondre aux obligations imposées par la loi Avia.

Pour les sénateurs, toutefois, « en raison de la portée extraterritoriale du texte déféré, un opérateur pourrait être visé dans différentes juridictions par plusieurs sanctions calculées sur la même base du chiffre d’affaires mondial ».

Les sites miroirs et le blocage

Le texte permet aussi à une autorité administrative de demander aux FAI et d’autres acteurs, l’extension d’un blocage judiciaire à d’autres sites qui reprendraient de manière « substantielle » le même contenu. « Ces demandes peuvent être contraignantes ou ne pas l’être, ce que la loi omet de préciser, alors même que cette distinction emporte des effets juridiques différents et des conséquences déterminantes affectant la liberté d’entreprendre des intermédiaires techniques et la liberté de communication de leurs utilisateurs ».

La loi Avia offre alors à l’administration de saisir le juge au cas où un intermédiaire ferait peu de cas de sa demande. Mais les sénateurs ont du mal à comprendre cette procédure. « S’il s’agit de demandes administratives contraignantes pour les intermédiaires techniques, la jurisprudence du Conseil constitutionnel, garante de la liberté d’expression et de l’office du juge en la matière, semble faire obstacle à un tel régime administratif (…) S’il s’agit en revanche de notifications non contraignantes pour les intermédiaires techniques, celles-ci auraient alors le statut de simples demandes d’informations. Les dispositions déférées n’ont dès lors pas de caractère normatif ».

Surtout, la loi n’apporte pas « d’autres précisions sur l’évaluation de ce caractère substantiel, ni même prévoir l’information du responsable de ce service ». Selon les parlementaires, voilà donc une possible atteinte disproportionnée à la liberté de communication.

D'autres critiques pourraient être adressées par les mêmes auteurs dans les jours à venir. Le Conseil constitutionnel rendra sa décision au plus tard dans un mois.

Commentaires (47)

#1

Donc en gros j’ai un blog de cuisine et un teubé viens poster sa haine dessus et la hop je vais être condamné parce que je suis en week end au milieu de la foret et que je n’ai aucune connexion ?

#2

#3

J’aurais vraiment voulu une réponse non “troll” car j’ai posé plusieurs fois la question ici déjà et personne ne m’a répondu. Mais bon je suppose que dans l’absolu cela veut donc dire que “oui” il faudra être toujours connecté. Quand à la foret c’est la bas ou je vais chopper mes champignon pour mes fameuses omelettes.

#4

Je comprend que tu aurais préféré autre chose mais j’ai l’impression … qu’il n’y a rien d’autre. Ces gens sont déconnectés totalement de comment le monde réel fonctionne.

L’idée même que tu puisses créer du contenu sans en faire en quelque sorte ton “métier” n’existe même pas dans leur tête.

Du coup comme toutes les lois mal ficelées et inadaptées à la réalité, elle n’aura aucun impact sur ta vie au quotidien ( = comme avant tout le monde s’en cogne du commentaire sur ton blog, et c’est très bien ainsi, tu le supprimeras lundi si t’y penses, que tu sais le faire et … que t’en as simplement envie) mais elle ajoute une dangereuse pierre de plus à qui voudrait potentiellement utiliser la loi contre toi.

#5

“plateformes professionnelles dépassant un seuil d’activité” : tu ne seras pas concerné.Ils vont calibrer tout ça pour choper les gros poissons uniquement.

#6

J’ai l’impression que tu n’auras plus que le choix de filtrer a priori les messages. " />

" />

#7

#8

J’ai l’impression d’un gros manque de compétences de la part d’Avia, non ?

#9

#10

#11

C’est quoi sa spécialité déjà ? Ah oui, droit économique il me semble…

Il y avait une option “digitale” dans son cursus ? Me demande…

#12

#13

Encore une fois on ne s’attaque pas à la cause, on tente de la cacher en donnant une responsabilité à d’autres personnes.

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

Je n’arrive pas à faire la part des choses. Il est assez évident que cette loi est contraire au droit français et européen. Pourquoi le gouvernement et sa majorité s’entêtent-ils dans cette voie ? Effet de communication vis à vis des électeurs réactionnaires, envie de surfer sur la vague anti-européenne, clientèlisme vis-à-vis de certaines associations ? Je penche vers la démagogie, mais je n’exclue pas complétement l’option “on a toujours raison et on n’écoute personne”.

En tout cas bravo Marc de t’acharner à suivre ce dossier avec la pugnacité que l’on te connaît. Je sus sûr que de nombreux confrères vienne s’abreuver à cette source, ce qui donne de la visibilité au site en plus de ravir certains de ses lecteurs.

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

Je n’arrive pas à faire la part des choses. Il est assez évident que cette loi est contraire

" />

" />

au droit français et européen…

je pencherai plutôt “pour un ballon d’essai” !

afin de voir jusqu’où le ‘Gouv. peut-il pousser ses Pions”, AV. que ‘CC.’ ne le censure’

au minimum : cette Loi DOIT être ré-écrite, voir…………… (ce serait mieux) !!!

#29

#30

dans l’heure ou sous 24h

ah oui, mais ça ne concerne que les “gros”

tout comme le fichage génétique ne concerne que les pédo terro……….par contre je savais pas que josé bové avait violé une gamine et faisait parti du gia

#31

#32

#33

#34

#35

#36

#37

Oui, bien sûr, c’est le rôle de la police ou d’une sous-instance à créer pour ce faire. Un passage par la case justice avec quelques condamnations exemplaires/médiatiques qui montrent ce que l’on n’a pas le droit de faire pour influencer dans le bon sens le comportement des gens.

Parce qu’il y en a marre que l’on fasse des lois pour moins de 5% des gens qui dégradent la qualité de vie de 95 autres.

#38

#39

#40

#41

#42

Je suis quasiment sur que la moitié des messages de haines ne sont même pas rédigés sous pseudo.

Que ce soit les vegans qui demandent qu’on égorge les bouchers, les amoureux des chats qui demandent qu’on tue les chasseurs ou les religieux de tout poil qui considèrent que le blasphème mérite la mort, la plupart des messages sont postés avec le vrai nom.

#43

Rien qu’avec les horaires des tweets de Jean Kevin on pourrait remonter jusqu’à lui.. Suffit de trouver chez quel opérateur certains écarts de timestamps sont en corrélation…

On ne dit justement pas de généraliser à la population mais que le fait que l’on puisse remonter jusqu’à eux conditionnent le comportement.

#44

50%???????

tu rêves

on doit plus avoisiner le 95% et encore en disant ça je suis persuadé qu’on doit plus tourner à 98%

jean kevin utilise la capote une fois quand son pote kissiconé lui a montré comment la mettre….puis après il a trouvé qu’il y avait des lenteurs, OSEF.

N’oublie jamais que jean kevin fait ou a fait du scout avec son casque protégeant son coude, et qu’actuellement son masque lui protège la bouche mais pas le nez…parce que bon bordel ça fout de la bué sur les lunettes. Alors passer par tor…même installé? J’y crois autant que le père noël.

#45

#46

Le problème est horriblement complexe et ne pourra être résolu avec du “click and collect” législatif. Quelques éléments :

Bref, résumer ce problème à un gamin pré-pubert qui raconte de la merde sur livretête, c’est louper une grosse partie de l’histoire.

#47

son masque lui protège la bouche mais pas le nez

parce que bon bordel ça fout de la buée sur les lunettes. …

ça…ça m’a, tjrs., fait sourire, ces gens sont ‘sûrs’ qu’ils sont protégés* !

* mai en fait pas-du-tout (on leur a, jamais dit, “que le Virus peut entrer, AUSSI, par le nez”) ?

“vous comprenez, moi, je fais attention à TOUT, blablabla…..