Après des mois de débat, la loi « anti-gaspillage » a définitivement été adoptée par le Parlement puis publiée au Journal officiel, mardi 11 février. L’occasion de revenir en détail sur ce que va changer ce texte, notamment dans le domaine du numérique et plus largement des appareils électroniques qui peuplent notre quotidien.

Composé de treize articles lors de sa présentation en Conseil des ministres, en juillet dernier, le projet de loi relatif « à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire » est sorti de son périple parlementaire avec pas moins de cent trente articles ! Autant dire que députés et sénateurs ont mis la main à l’ouvrage, en prenant notamment l’initiative sur des sujets tels que l’obsolescence programmée.

Bien que promulgué, le texte porté par Brune Poirson, la secrétaire d’État en charge de la Transition écologique, ne devrait pleinement être applicable que d’ici quelques années.

De (très) nombreuses mesures doivent en effet être complétées par décret, sans parler des dispositions dont l’entrée en vigueur a été fixée à une date ultérieure. Il en va ainsi de l’introduction d’un indice de « réparabilité » des produits (2021), de la fin de l’impression systématique des tickets de caisse et de carte bancaire (2023) ou bien encore de la mention de « l’empreinte carbone » de la consommation de données (2022). Pour ne citer que ces exemples.

Davantage d’informations sur les « qualités environnementales » des produits

Afin de mieux éclairer les consommateurs, les producteurs et importateurs de « produits générateurs de déchets » devront – à partir de 2022 – présenter les « qualités et caractéristiques environnementales » des biens qu’ils commercialisent. Des informations relativement vastes sont attendues, « notamment » sur « l'incorporation de matière recyclée », « l'emploi de ressources renouvelables », « la durabilité », « la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares », etc.

Si ces informations devront être « visibles ou accessibles par le consommateur au moment de l'acte d'achat », il est également prévu que les fabricants les mettent en ligne, « dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée ». L’idée ? Arriver à la constitution d’une base de données en Open Data, qui pourrait par exemple alimenter des applications, semblables à Yuka ou Open Food Facts, afin de permettre aux consommateurs de mieux comparer les différents produits.

Pour s’assurer que ces dispositions ne restent pas lettre morte, des amendes administratives de 15 000 euros ont été prévues (par manquement). Un certain flou demeure néanmoins sur la portée de cette réforme, le législateur ayant renvoyé à un décret le soin de préciser « les catégories de produits concernés ».

En vue de lutter contre le « greenwashing », les parlementaires ont approuvé différentes dispositions interdisant notamment de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions « biodégradable », « respectueux de l'environnement » ou « toute autre mention équivalente ». Autre exemple : lorsqu'il est fait mention du caractère recyclé d'un produit, « le pourcentage de matières recyclées effectivement incorporées » devra obligatoirement être précisé.

Toute personne qui commercialise des produits comportant des substances qualifiées par l’ANSES de perturbatrices endocriniennes avérées ou présumées aura l’obligation de mettre en ligne, encore une fois en Open Data, « les informations permettant d'identifier la présence de telles substances dans ces produits ».

Des indices de « réparabilité » (en 2021) et de « durabilité » (en 2024)

Suivant le modèle de l’étiquette énergie des appareils électroménagers (mentions A, B, C...), la loi « anti-gaspillage » prévoit qu’à compter du 1er janvier 2021, les consommateurs pourront se baser sur un « indice de réparabilité » des « équipements électriques et électroniques ». La mesure ne concernera donc pas les autres produits, plus traditionnels (meubles, vélos, tondeuses thermiques, etc.).

En pratique, les fabricants devront transmettre leur indice de réparabilité « ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir » aux vendeurs (ainsi qu'à « toute personne qui en fait la demande »), bien entendu « sans frais ». À charge ensuite aux magasins d’afficher cette sorte de note de manière visible, y compris en cas de vente en ligne.

Là encore, il est prévu que toutes ces informations soient mises en ligne « dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé », conformément aux principes de l’Open Data.

S’il faudra attendre un décret en Conseil d’État pour connaître « les critères et le mode de calcul » retenus pour l'établissement de cet « indice de réparabilité », les parlementaires ont tenu à préciser que celui-ci devrait obligatoirement inclure « le prix des pièces détachées nécessaires au bon fonctionnement du produit ».

Dans son étude d’impact, le gouvernement expliquait que le fameux indice serait « établi, pour chaque catégorie de produit, sur la base des critères suivants :

- La disponibilité d’une documentation technique (e.g. vue éclatée et procédure de démontage/remontage, listes des outils nécessaires, liste des codes erreur)

- La facilité de démontage et remontage (e.g. démontable avec des outils génériques ou propriétaires, démontage sans outils),

- La disponibilité des pièces détachées (e.g. durée de disponibilité des pièces détachées et délais de mise à disposition),

- Le prix des pièces détachées (e.g. prix de la pièce détachée la plus chère de toutes les pièces par rapport au prix public indicatif du produit neuf)

Qui seront complétés par tout critère pertinent au regard des caractéristiques techniques de la catégorie de produits visée (e.g. présence d’un logiciel dans un lave-linge, d’un logiciel réinitialisable ou non). »

À compter du 1er janvier 2024, un « indice de durabilité » remplacera (ou complétera, en fonction des cas) l’indice de réparabilité, selon les mêmes modalités de mise en œuvre. Objectif : intégrer « de nouveaux critères tels que la fiabilité et la robustesse du produit », précise le texte.

Encore une fois, un décret viendra fixer « la liste des produits et équipements concernés ». Ce qui laisse clairement entendre que de nombreux biens pourraient ne pas entrer dans le périmètre de ces dispositions, tout du moins dans un premier temps. L’association Halte à l’obsolescence programmée (HOP) a d’ailleurs prévenu qu’elle serait particulièrement vigilante sur ce point.

Dans un cas comme dans l’autre, tout manquement sera passible d’une amende administrative de 15 000 euros.

Une batterie de mesures pour favoriser les réparations

Afin d’inciter les consommateurs à acheter des produits reconditionnés (smartphones, ordinateurs...), la loi « anti-gaspillage » double la durée de la garantie légale de conformité pour les biens d’occasion – et achetés bien entendu auprès d’un professionnel. De six mois, cette protection passera à un an à compter du 1er janvier 2022.

L’intérêt de cette protection légale ? Permettre au client de se retourner vers le vendeur, afin d’obtenir la réparation de l’appareil, son remplacement ou son remboursement, sans avoir d’autre chose à démontrer que l’existence du problème (défaut de fabrication, mauvais assemblage, etc.).

Le vendeur peut contester, mais doit apporter la preuve que le défaut est apparu après la vente, du fait de l’acheteur. Typiquement, en démontrant que le client a eu une mauvaise utilisation du produit : un téléphone qui ne fonctionne plus parce qu’il a subi de nombreux chocs, etc.

Cette garantie n’est donc pas une garantie absolue pour le consommateur. Mais durant cette période de protection, c’est toujours au vendeur de prendre en charge le coût de la démonstration – qui est bien souvent le nerf de la guerre pour des biens d’une valeur faible ou modérée.

Certains consommateurs n’ayant cependant pas connaissance de l’existence de cette garantie légale de conformité, les parlementaires ont souhaité que « pour certaines catégories de biens fixées par décret », la facture remise au consommateur « mentionne l'existence et la durée » de cette protection légale (en principe de deux ans pour les biens neufs).

Tout manquement sera passible d’une amende administrative de 15 000 euros.

En complément à ces dispositions, le législateur a introduit un autre dispositif, au cas justement où un défaut de conformité conduirait un consommateur à se retourner vers le SAV (que le produit soit neuf ou d’occasion). Bien souvent, la réparation coûtant plus cher qu’un remplacement, les vendeurs imposent cette seconde option à leurs clients.

Il est ainsi prévu qu’en cas de réparation, la garantie légale de conformité soit étendue de six mois (également à compter de 2022). Et surtout, dans l’hypothèse où le vendeur refuserait de procéder à la réparation, contre l’avis du client, un renouvellement intégral de la garantie sera de mise avec le remplacement du produit.

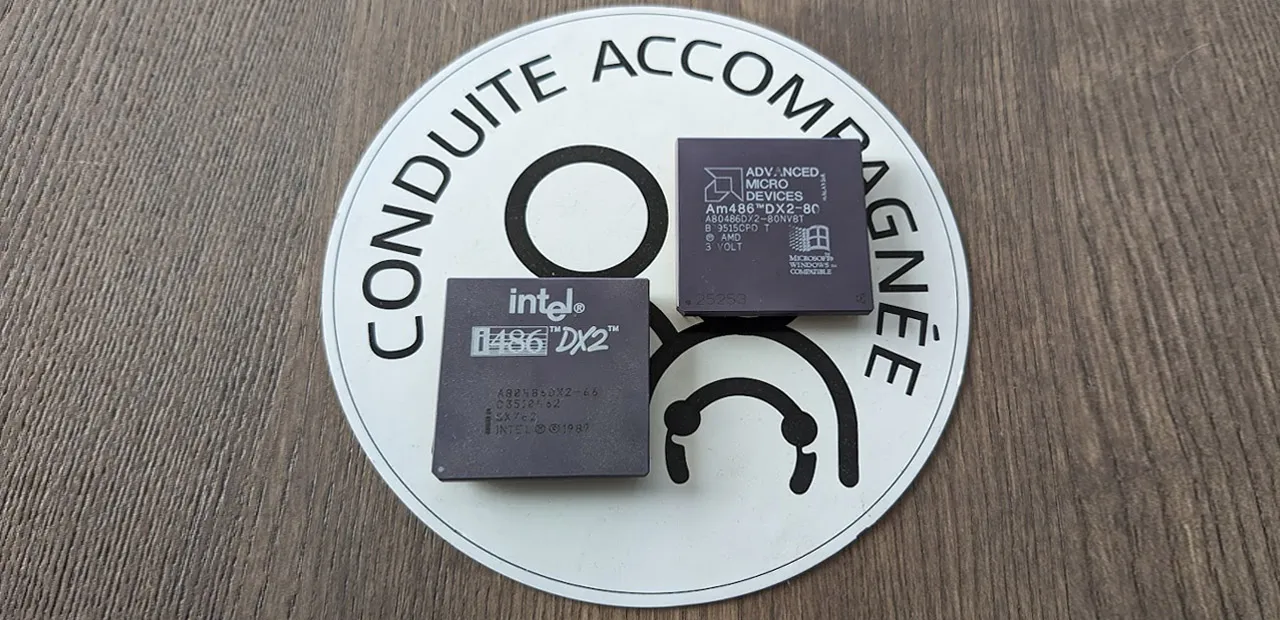

Électronique : des pièces détachées pendant au moins cinq ans

Afin de favoriser les réparations, les fabricants « d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs » seront tenus, à partir de 2022, de fournir des pièces détachées pendant au moins cinq ans « à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné ». Ce délai pourra même plus long pour certains produits (restant à définir par décret).

Autre réforme importante : les réparateurs de ces mêmes produits (ordinateurs, smartphones...) devront proposer des pièces d’occasion à leurs clients, à l’image de ce qui prévaut dans le secteur automobile depuis le 1er avril 2019.

Tout professionnel qui « omettrait » de proposer des pièces d’occasion, en alternative au neuf, s’exposera à une amende administrative de 15 000 euros. Cette obligation, applicable là aussi à compter de 2022, ne prévaudra cependant que pour certaines « catégories » de pièces de rechange – qu’un décret devra définir. Le gouvernement devra par la même occasion préciser les cas dans lesquels les réparateurs seront dispensés de proposer ces pièces (soit « du fait de leur indisponibilité », soit pour « d'autres motifs légitimes »).

Toujours dans l’optique de pousser les Français à privilégier la réparation, le texte entend faciliter le recours à l’impression 3D, dans des cas toutefois très encadrés. Pour « certaines catégories de biens » (qui devront être définies par décret), le fabricant pourra être tenu de « fournir aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non », le « plan de fabrication » d’une pièce détachée « ou, à défaut, les informations techniques utiles à l'élaboration de ce plan dont [il] dispose ». Ce dispositif ne pourra être activé qu’à partir de 2022, pour les pièces indispensables mais indisponibles sur le marché, et « sous réserve du respect des droits de propriété intellectuelle et en particulier sous réserve du consentement du détenteur de la propriété intellectuelle ».

Toujours afin de favoriser la réparation, la loi « anti-gaspillage » interdit « toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d'un appareil hors de ses circuits agréés ». Des dérogations pourront néanmoins être prévues, par arrêté ministériel, d’une part pour certains « produits », et d’autre part en cas de « motifs légitimes » (sécurité, santé des utilisateurs...).

Pour faciliter le travail des réparateurs indépendants, il est en outre précisé que tout accord ou pratique « ayant pour objet de limiter l'accès d'un professionnel de la réparation aux pièces détachées, modes d'emploi, informations techniques ou à tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation des produits » est prohibé.

Dans un cas comme dans l’autre, les contrevenants s’exposent désormais à des sanctions pouvant atteindre deux ans de prison et 300 000 euros d’amende (comme pour le délit d'obsolescence programmée en vigueur depuis 2015).

Quelques dispositions contre l’obsolescence logicielle

Pour lutter contre l’obsolescence logicielle, qui rend difficile (voire impossible) l’utilisation de certains appareils, pourtant encore en état de marche, la loi « anti-gaspillage » oblige les vendeurs à veiller à ce que leurs clients reçoivent « les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité » de tout produit « comportant des éléments numériques » (ordinateur, téléphone...) pendant au moins deux ans.

Un décret devra encore préciser « dans quelles conditions cette période peut être supérieure à deux ans et varier selon les catégories de produits eu égard au type et à la finalité des biens et éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat ».

En complément, les parlementaires ont souhaité que les consommateurs aient davantage d’informations sur les mises à jour (qui deviennent parfois impossibles, sur du matériel trop vieux). Les vendeurs devront ainsi :

- Présenter les mises à jour, y compris de sécurité, « nécessaires au maintien de la conformité » du produit. Les « modalités d'installation de ces mises à jour » devront au passage être présentées « de façon suffisamment claire et précise ». Le consommateur aura également vocation à être informé « de la conséquence du refus d'installation » d’une mise à jour.

- Mettre à la disposition des informations sur « la durée au cours de laquelle les mises à jour des logiciels fournis lors de l'achat du bien restent compatibles avec un usage normal de l'appareil ».

Comme le réclamait l’Association de promotion du logiciel libre (April), il a en outre été précisé que les vendeurs devront informer les consommateurs, avant l’achat, quant à « l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ».

Ce dossier de l’obsolescence logicielle n’est pas pour autant totalement clos, les parlementaires ayant demandé au gouvernement de présenter, dans les six mois, un rapport relatif à la durée de vie des appareils numériques. L’exécutif est ainsi appelé à plancher sur des évolutions législatives, tant pour « imposer une dissociation entre les mises à jour de confort et les mises à jour de sécurité » que pour « limiter les risques d'obsolescence logicielle liés aux mises à jour du système d'exploitation et des logiciels fournis en même temps que l'achat du bien ».

Interdiction de détruire les invendus

À compter de 2023 « au plus tard » (voire 2022 pour les produits soumis au principe de « responsabilité élargie du producteur »), producteurs et distributeurs seront tenus de « réemployer », « réutiliser » ou « recycler » leurs produits non alimentaires neufs (sauf rares exceptions, de type « risques sérieux pour la santé »), mais en privilégiant le don, notamment aux associations.

Le recyclage, qui reste une forme de destruction, ne sera ainsi possible qu’en dernier recours. Tout manquement sera passible d’une amende administrative de 15 000 euros.

Quelques mesures en lien avec « l’empreinte carbone » du numérique

À compter de 2022, opérateurs de téléphonie mobile et fournisseurs d’accès à Internet auront l’obligation d’informer chacun de leurs clients quant à « la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau » (vraisemblablement sur leurs factures), et surtout sur l’équivalence en émissions de gaz à effet de serre.

Il n’est néanmoins pas précisé si ces éléments devront être fournis chaque mois, chaque année, ou autre. Le texte spécifie uniquement que cette « empreinte carbone » sera établie « suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie » (ADEME).

Afin d’inciter les administrations à limiter leur empreinte carbone, la loi demande aux acteurs publics de promouvoir, à partir de 2021, « le recours à des logiciels dont la conception permet de limiter la consommation énergétique associée à leur utilisation ».

Fin de l’impression systématique des tickets de caisse, de carte bancaire, etc.

À compter du 1er janvier 2023 « au plus tard », l’impression et la distribution systématiques de tickets de caisse sera interdite « dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public » (musées, restaurants scolaires, etc.), sauf demande contraire du client.

En clair, chacun aura le choix. Soit le commerçant propose un ticket de caisse, auquel cas il sera possible d’accepter ou de refuser (comme le font d’ores et déjà certains magasins aujourd’hui). Sinon, il sera toujours possible de demander – et d’obtenir – sa note.

Cette réforme prévaudra également pour :

- Les tickets de carte bancaire

- Les tickets délivrés par des automates (distributeurs automatiques de billets, pompe à essence, etc.)

- Les bons d'achat

- Les « tickets visant à la promotion ou à la réduction des prix d'articles de vente dans les surfaces de vente ».

Si ces dispositions ne sont assorties d’aucune sanction, un décret devra en préciser les modalités d’application. Lors des débats, il fut notamment question d’établir un calendrier d’entrée en vigueur progressive, et dépendant aussi des montants en jeu.

Plus de transparence sur la gestion des déchets

Alors que la loi impose aux fabricants soumis au principe dit de « responsabilité élargie du producteur » (pour les filières des pneus, des piles, des produits électroniques, etc.) de fournir de nombreuses informations à l’État, le texte demande dans le même à l’administration de mettre en ligne, en Open Data, des données agrégées relatives à chaque éco-organisme. Sera ainsi publié, « au moins une fois par an » :

- Les quantités de produits mis sur le marché et le niveau de réalisation des objectifs de prévention et de gestion des déchets.

- Les quantités de déchets collectés et traités ainsi que leur répartition selon les modalités de traitement de ces déchets.

- Les zones géographiques où sont réalisées chacune des étapes de traitement des différents flux de matières en mentionnant, pour chaque zone, la nature et les quantités de déchets ainsi traités.

- La liste des adhérents de chaque éco-organisme.

- Les contributions financières versées par les producteurs par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché.

- La procédure de sélection des opérateurs de gestion de déchets.

Les internautes pourront signaler leurs colis suremballés

Alors que certains internautes reçoivent parfois des colis bien plus grands que le produit qu’ils avaient commandé sur Internet, la loi « anti-gaspillage » prévoit qu’un « dispositif de signalement par voie électronique » soit mis en place par les éco-organismes, à partir de 2022, afin que les consommateurs puissent « signaler les produits comportant un emballage qu'ils jugent excessif ». Ces remontées pourront conduire à un malus, via l’éco-participation.

Les éco-organismes concernés devront en outre publier chaque année « un bilan des signalements remontés l'année précédente ainsi que les actions qui en ont découlé ».

De la vidéo-verbalisation contre les dépôts illicites de déchets

Policiers et gendarmes peuvent désormais verbaliser les auteurs de dépôts illicites d’ordures, à distance, sans interpellation, à partir des images retransmises par les caméras filmant l’espace public. Et ce en consultant au besoin le fichier des cartes grises, précise la loi « anti-gaspillage ».

Cette extension de la vidéo-verbalisation (jusqu’ici réservée aux infractions routières) concerne plus exactement « l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets ». Autrement dit de nombreuses atteintes à la propreté des voies publiques sont dorénavant susceptibles d’être sanctionnées à distance : jet de mégots, de sacs plastiques, abandon d’encombrants, etc. Des infractions en principe passibles d'une amende forfaitaire de 68 euros.

De (maigres) avancées sur la publicité

La loi « anti-gaspillage » s’attaque enfin aux publicités, interdisant toute « action de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation ». Les spots « visant à promouvoir la mise au rebut de produits » devront en outre « contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage ».

À quelques jours du Black Friday, les députés avaient au passage décidé de faire entrer dans le champ des pratiques commerciales agressives le fait « de donner l'impression, par des opérations de promotion coordonnées à l'échelle nationale, que le consommateur bénéficie d'une réduction de prix comparable à celle des soldes ».

De telles pratiques sont passibles de peines pouvant atteindre deux ans de prison et 300 000 euros d’amende, mais aussi d’une interdiction d’exercer une activité commerciale.

Rien n’est en revanche prévu quant aux panneaux publicitaires numériques, au grand dam de nombreux parlementaires de l’aile gauche de l’opposition (voir notre article).

Commentaires (26)

#1

À compter de 2023 « au plus tard » (voire 2022 pour les produits soumis au principe de « responsabilité élargie du producteur »), producteurs et distributeurs seront tenus de « réemployer », « réutiliser » ou « recycler » leurs produits non alimentaires neufs (sauf rares exceptions, de type « risques sérieux pour la santé »), mais en privilégiant le don, notamment aux associations.

Mon dieu, les “associations” (lesquelles ?) vont se retrouver submergées par un tas de saloperies chinoises bas de gammes, ça ne va pas être beau… Ils vont crouler sous les mini-ventilateurs USB à 2$ et les chaufferettes de mug… Wouhou !

Et au final, ça partira quand même à la poubelle…

#2

#3

ce sera durablement … enfoui ou réinjecté dans le cycle du carbone atmosphérique. " />

" />

… pour les générations futures #Ecology

#4

#5

Si ça peut empêcher des constructeurs de pousser des modèles vers la décharge juste pour inciter ses client à acheter des modèles plus récent, je suis pour. Je pense notamment au cas de Sonos.

Il est également louable d’essayer de favoriser les réparations même si ça ne va pas assez loin : Le prix du diagnostic d’une TV par un indépendant et la réparation rend bien souvent l’opération financièrement inintéressante.

#6

sachant qu’il faut compter le déplacement et l’immobilisation de la personne qui vient chez toi pour faire le diagnostic, c’est normal que ça soit cher. Pour qu’un indépendant touche 50€ net il doit en facturer au minimum 100. Sans parler de la facturation s’il s’agit d’un salarié (donc avec la marge de l’entreprise en plus, qui ne va pas forcément dans la poche du “patron” mais permet aussi de faire fonctionner les fonctions de support)…

#7

(merci pour cet article)

“Les internautes pourront signaler leurs colis suremballés”

ça c’est cool. Amazon va douiller sévère!

#8

Pour une fois que ça va dans le bon sens, c’est cool ! Après il y a de nombreuses questions en suspens, il faudra s’assurer que les décrets soient bien publiés (on compte sur vous la rédaction !), et que tout se brassage ne serve pas qu’à verdir nos chers politiciens …

#9

#10

Amazon a le réflèxe (plus que l’habitude) de livrer gratuitement (1ct les livres), donc Amazon ne changera rien je pense… mais j’espère que si.

Je trouve que la livraison gratuite est aussi une démarche non écologique, les gens se faisant livrer des trucs depuis très loin plutôt que plus proche d’eux. (dédicace au livre que je viens d’acheter en import, je pensais être livré depuis Londres, l’expédition s’est faite depuis New Delhi, en passant par Dubai. Pour un livre US, c’est éco!)

#11

#12

#13

#14

#15

Ca peut aussi se faire indirectement en obligeant à des garanties plus longues (suivant la classe de produits ?) : je ne suis pas réparateur de lave-linge, mais seulement 2 ans de garantie avec 6 ans de pièces détachées c’est vraiment nul, non ?

J’ai personnellement constaté la dégradation des durées de garantie (= qui ne fait pas le stricte minimum ) dans le milieu de gamme :

#16

#17

Pas que j’aie spécialement envie d’abonder au moulin des économistes libéralistes, mais le coût de la main d’œuvre et de toutes les charges y est pour quelque chose. Il y a des tas de trucs que tu ne peux pas réparer en France (quand tu calcules l’intérêt économique) et que tu peux réparer dans d’autres pays, main d’œuvre moins chère oblige… (un organe de bagnole pété, dans un garage français, c’est changement intégral, en Tunisie, ils diagnostiquent et ils réparent; en Chine, il y a plus de réparation des produits électroniques, genre changer quelques condos au lieu de jeter une carte mère)

#18

Ca, ce n’est pas (trop) grave, étant donné que le magasin va devoir se débrouiller avec un appareil cassé, alors qu’ils ont dû en céder un neuf gratuitement au client !

Avec une garantie suffisamment longue, c’est les magasins qui ne voudront plus vendre des marques avec un nombre de retours trop important…

#19

Bah 160€ pour réparer un TV c’est assez intéressant, ça reste nettement moins cher qu’acheter un produit neuf !

À part la taille des dalles, il n’y’a quasiment aucune évolution sur les TV, c’est un produit qui est intéressant à réparer et à conserver des années.

Excepter une dalle morte (à quand l’interdiction de l’OLED ?) il y’a peu de pièces périssable / non remplaçable dans un TV (quelques condos voir une alim)

#20

Libre au revendeur de se retourner contre le fabricant.

Après, les actions de remplacement que vous citez ne sont pas des options du revendeur mais un droit du consommateur. Consommateur qui peut exiger la réparation sauf si le revendeur démontre que cela est “impossible ou disproportionné” comme indiqué par la directive européenne. La réparation se soit d’appliquer un “délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur”.

Le tout sans frais pour le consommateur.

C’est juste une question de dialogue avec le revendeur pour trouver le meilleur compromis.

#21

#22

#23

#24

#25

#26

Je ne suis pas d’accord le “HDR” c’est une sacrée différence (encore faut-il que les contenus suivent…). La “4k” moins, mais ce n’est pas négligeable non plus… (idem)