Exposition des enfants aux écrans, majorité numérique, influenceurs, droit à l’image des enfants… Depuis quelques mois, les députés sont pris d’une frénésie de lois sur le numérique. Pourtant, la majorité de ces propositions n’apportent pas grand-chose aux textes existants, ou sont en contradiction avec la réglementation européenne. Plusieurs observateurs pestent contre la faible connaissance du monde numérique des élus.

Ce mois-ci, l’Assemblée a connu une giboulée de textes sur le numérique. Il y a d’abord eu un texte du groupe Renaissance qui vise à prévenir « l'exposition excessive des enfants aux écrans ». Le second du groupe Horizons veut instaurer une majorité numérique à 15 ans pour avoir le droit de s’inscrire sur une plateforme.

L’ancien président de la commission des affaires culturelles a également porté un texte ciblé sur le droit à l’image des enfants (notamment youtubeurs). Et le mois de mars finit par l’étude d’une proposition de loi pour encadrer les influenceurs (dont on vous a déjà parlé).

Problème : la plupart de ces textes semblent en décalage avec le droit existant. Rien dans la loi sur l’exposition des enfants aux écrans n’est de niveau législatif. Par ailleurs, il est douteux qu’écrire sur les boîtes de téléphones des messages génériques de prévention ait une quelconque influence. Le texte propose d'inscrire dans la loi l’existence d’une plateforme qui existe déjà.

Certains députés voulaient même aller plus loin en considérant comme un « acte de maltraitance » le fait d’exposer quotidiennement un enfant de moins de quatre ans à un écran. Comme si le simple fait de mettre son enfant devant Tchoupi était comparable à un acte grave. Cet amendement Modem a finalement été rejeté.

La proposition de loi du groupe Horizons sur la majorité numérique va plus loin : les plateformes devront contrôler l’âge des utilisateurs, pour refuser les moins de quinze ans (sauf s’ils disposent d’une autorisation parentale). Les réseaux sociaux seront même interdits pour les moins de treize ans, « sauf pour les services de réseaux sociaux en ligne dûment labellisés » par l’État. Bon courage à celui qui labellisera les plateformes. Surtout, ces questions relèvent du règlement DSA/DMA qui va s’imposer au droit français.

Le contrôle d’Internet par l’enfance

Pour un lobbyiste, qui préfère rester anonyme, « la plupart de ces textes sont déjà dans le champ couvert par le DSA, qui est déjà adopté et écrasera le droit français. Ces députés ont-ils étudié le droit existant ? Non. Mais le sujet est médiatiquement porteur. Et quand les élus veulent s’emparer d’un problème, ils ne le font qu’avec la loi. Même si c’est pour faire des textes bavards ou qui se feront ensuite déchiqueter par Bruxelles comme pour la loi anti-Amazon sur les frais de port ».

Comme le disait Maslow : « Pour celui qui ne possède qu'un marteau, tout problème ressemble à un clou ». La proposition de loi étant la solution la plus facile pour exister médiatiquement, alors tout doit pouvoir se régler par la loi. Notre bon observateur du milieu poursuit : « Je ne suis pas sûr que les influenceurs aient besoin de plus de lois. Le droit existe déjà pour réprimer les arnaqueurs et la DGCCRF a fait des contrôles ».

Pour le député Modem Philippe Latombe, la question centrale de ces différents textes, c’est l’enfance : « Ce n’est pas le rapport avec le numérique qui est abordé dans la plupart de ces textes. Le numérique n’est qu’un vecteur, à qui on fait porter l’intégralité des problèmes. C’est parce qu’il y a des problèmes avec les enfants, et que le numérique est vu comme la source du problème, qu’on veut le réguler. Un texte sur l’enfance est vite médiatisé. Même si à la fin, la loi n’est pas l’outil le plus efficace. » Comme l’indique le député marcheur Éric Bothorel, « la plupart de ces textes seront inappliqués, car ils ne sont pas applicables ».

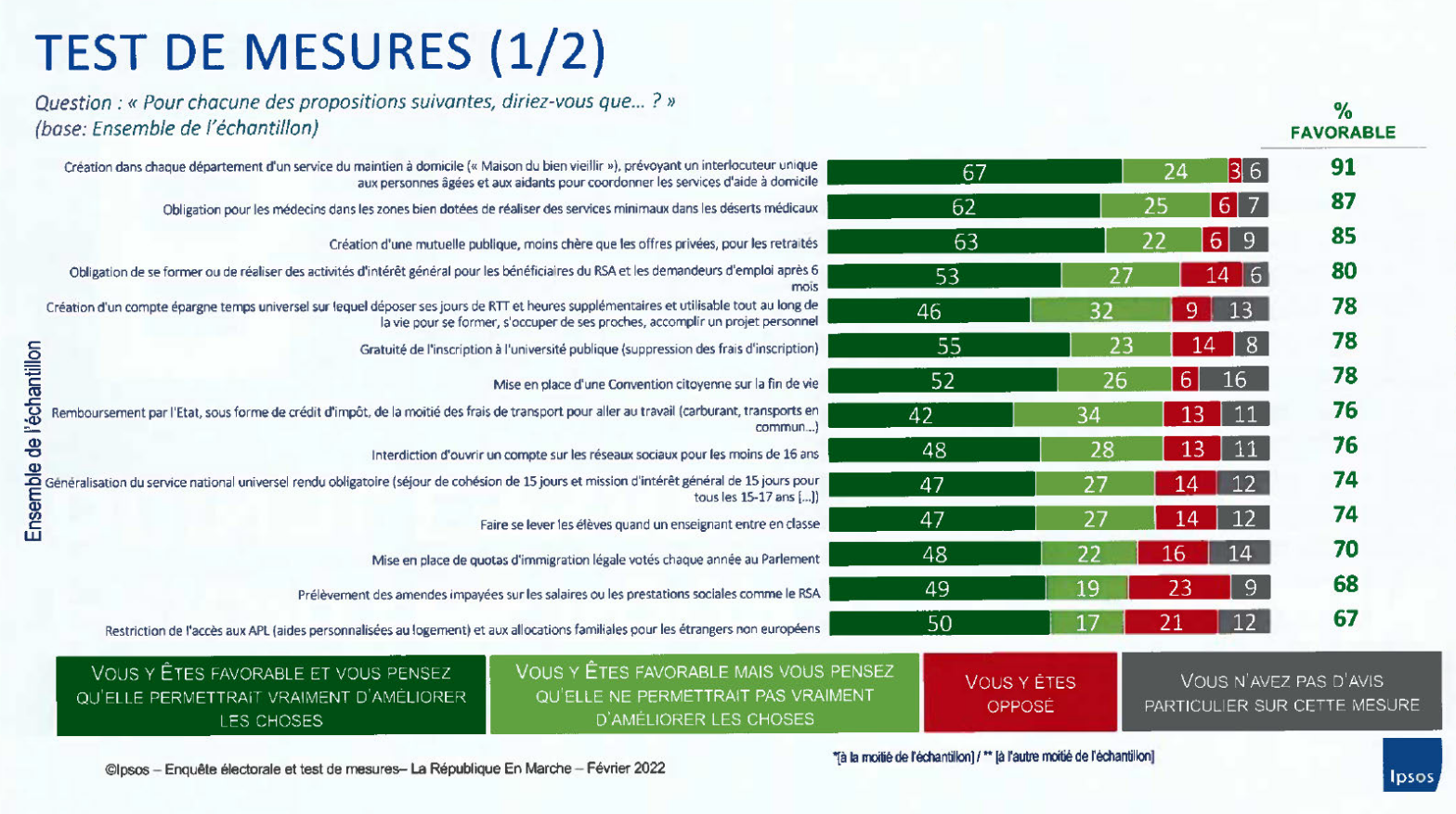

L’enfance est effectivement porteuse. Le sujet a d’ailleurs failli se retrouver au cœur du programme présidentiel d’Emmanuel Macron. En février 2022, son équipe de campagne avait sondé les Français sur plusieurs mesures programmatiques. Dans le lot, l’idée d’interdire l’ouverture d’un compte sur les réseaux sociaux avant l’âge de seize ans. La proposition avait un large soutien de la population (76 % d’opinions favorables), mais n’a finalement pas été retenue dans le programme. À la place, le candidat a proposé « un contrôle parental des écrans des enfants systématiquement proposé à l’installation, afin de limiter leur accès aux réseaux sociaux ». Mais l’idée de majorité numérique a été reprise dans le texte de Laurent Marcangeli, président du groupe Horizons à l'Assemblée nationale.

Noémie Levain, de la Quadrature du Net, porte un autre discours sur ce sujet : « Internet est un refuge pour les enfants dans de nombreux milieux minorisés. Et l’anonymat permet l’exercice d’autres libertés fondamentales ». Et le député Modem Philippe Latombe rappelle que « les jeunes femmes peuvent faire une IVG à partir de 15 ans, sans l’avis de leurs parents. Les ados ont un droit à l’intimité ».

Autre tropisme des députés : les plateformes. « Pour mes collègues, le numérique, c’est d’abord les réseaux sociaux », explique Philippe Latombe, et surtout Twitter et Facebook, car ce sont ceux qu’utilisent les parlementaires. « Ils sont clairement à la traîne sur des plateformes pourtant plus populaires comme TikTok, Instagram et Snapchat », confirme une lobbyiste, qui préfère elle aussi rester anonyme. Et derrière la passion pour l’enfance et les réseaux sociaux, d’autres questions sont oubliées. Ainsi, pour Noémie Levain, « des sujets fondamentaux comme l’identité numérique restent peu abordés. »

Interdire d’abord, discuter ensuite

Pour le lobbyiste, « nos parlementaires mettent tous les maux sur le dos des GAFAM, ce qui est facile. Mais ce sont les acteurs français et européens qui sont parfois plus impactés par nos règles ». Pour Éric Bothorel, « le numérique est craint, alors qu’il peut aussi être un relais de croissance. Même les Insoumis ont porté des amendements contre la télémédecine. Si vous voyez tout comme une menace, vous interdisez tout préventivement. Or, les innovations venues de l’étranger seront reprises. Il faut donc plutôt accompagner le mouvement, en instaurant des principes et de la régulation. »

Autre motif de récrimination : la méthode. Pour Philippe Latombe, « le numérique nous demande de réinventer notre manière de rédiger la loi, car il va plus vite que la loi. D’où la nécessité de mettre des règles larges et du droit souple, qui évitent de tout bloquer ou de ne traiter que les cas spécifiques. Le modèle, c'est la loi de 1881 sur la presse, qui est toujours en application, y compris sur les réseaux sociaux. »

Et notre pays se veut être le phare de l’Europe en la matière. « La France veut à chaque fois faire ses règles, puis nous allons voir la Commission européenne en lui disant que nous avons raison », indique Latombe : « à Bruxelles, on en a marre des donneurs de leçons français ». Plusieurs acteurs ont souligné cette déconnexion entre les agendas français et européen. Or, c’est Bruxelles qui a le plus souvent la main sur ces sujets.

Pourquoi si peu d’experts ?

Bien que très contestés par les spécialistes, les textes ont été adoptés par de larges majorités, tous groupes confondus. Pour Noémie Levain, « sur la loi Jeux olympiques et la vidéosurveillance augmentée, la commission des lois n’a rien changé et n’a rien compris ». Dans les faits, peu d’élus se sont emparés de ces sujets. Pour Philippe Latombe, « parler numérique à l’Assemblée, ce n’est pas porteur. Ce n’est pas un sujet pour nos concitoyens. En circonscription, on nous parle d’abord des difficultés d’accès aux services publics à cause de leur numérisation ou des arnaques subies via Internet ».

Pour la lobbyiste, « le changement de mandature a aussi fait partir certains experts ». Ainsi, des députés identifiés sur ces sujets comme Paula Forteza, Mounir Mahjoubi ou Jean-Michel Mis n’ont pas été réélus en juin. Et si des nouveaux députés se sont montrés intéressés par le sujet, ils sont parfois encore en phase d’apprentissage et n’ont pas encore émergé.

C’est ainsi le cas de l’insoumise Elisa Martin, du marcheur Paul Midy ou de la députée Horizons Anne Le Hénanff. Il y a également Aurélien Lopez-Liguori, le président RN du groupe d’étude « économie, sécurité et souveraineté numériques », qui suit les sujets numériques à l’Assemblée. C’est l’ancien collaborateur du député européen Jean-Lin Lacapelle, chef de file des eurodéputés RN sur le DMA/DSA. Élu à l’Assemblée, Aurélien Lopez-Liguori a décidé de s’emparer du sujet, avec un prisme sur la souveraineté numérique.

Pour Lopez-Liguori, « les présidences des groupes d’étude étant réparties à la proportionnelle, le RN avait ce groupe d’étude sur le numérique dans ses priorités ». Charge à ce nouveau président d’en faire une tête de pont, pour muscler la doctrine du RN sur le sujet. Une présidence de groupe d’étude permet en effet d’organiser des auditions, de rencontrer l’ensemble des acteurs d’un secteur et de mettre des sujets à l’agenda.

Le groupe d’étude a d’ailleurs profité du projet de loi Jeux olympiques pour déposer un premier amendement transpartisan RN-Modem-Liot, visant à favoriser les solutions souveraines dans les algorithmes qui seront associés à la vidéosurveillance. L’initiative a été critiquée par d’autres députés, notamment de la NUPES, pour qui une association avec le Rassemblement national n’est pas souhaitable.

Mais Aurélien Lopez-Liguori continue de vouloir avancer sur le sujet : « le groupe d’étude va travailler sur le DMA-DSA qui sera bientôt à l’agenda parlementaire, puis je compte lancer un cycle d’audition à la rentrée sur la cybersécurité. » La nature n’aimant pas le vide, il est toujours risqué de délaisser un sujet.

Commentaires (38)

#1

C’est fou tout ce temps perdu à pondre des lois inutiles car inapplicables, juste pour un coup médiatique et brosser dans le sens du poil une catégorie d’électorat…. C’est déprimant…

Sans compter l’absence totale de compétence sur le sujet :(

#2

Amusant cet article à charge.

Quand vous parler d’un(e) lobbyiste voulant rester anonyme, c’est intéressant mais ce qui serait peut être plus pertinent serait de connaitre pour quel lobby il/elle travaille.

#2.1

Il y a plusieurs lobbyistes qui ont été interrogés.

L’anonymat et le off permettent d’avoir souvent des infos plus riches.

Par ailleurs, l’article n’est pas qu’à charge.

#2.2

Le sujet n’est pas les lobbies, mais les élus (spoiler : c’est dans le titre).

La lobbyiste est interrogée non pas en tant que lobbyiste, mais en tant que connaisseuse d’une population spécifique, et peu importe qu’elle prône l’eau en bouteille, les carburants synthétiques, ou l’éthique en politique (il y en a, si si), le sujet est le peu de connaissance du domaine numérique par les politiques, et les biais de facilité qui font du numérique un bouc émissaire tout trouvé.

#2.3

C’est effectivement comme cela que j’ai travaillé. L’idée était d’avoir un regard décentré, pas d’avoir quelqu’un qui défend le bout de gras de son employeur.

#3

Très bien mais le principe d’un lobbyiste n’est-il pas d’intercéder dans le sens de son business ?

Si vous interrogez un lobbyiste d’Amazon ou d’Alphabet, je me doute qu’il ne va pas forcément défendre les positions contre les GAFAM.

Même si on ne connait pas l’employeur du lobbyiste, on pourrait au moins avoir une indication de son domaine de compétence (GAFAM, entreprises numériques européennes, associations, etc.).

#4

C’est déjà le cas, non ?

#5

Amusant ce principe démocratique qu’on appelle contradiction et investigation … forcément que ça va pas plaire …

#6

Mouarf, quant on voit le choix des questions posées dans leur enquête IPSOS pour LRM, on a deja tout compris.

#7

sont en contradiction avec la réglementation européenne

c’est le reproche que je leurs ferais + celui de ne pas s’informer AVANT..

…..pour savoir si c’est faisable-ou pas ?

pour le reste, c’est comme dans la société

#7.1

Ce n’est pas parce que l’informatique ne les intéressent pas, qu’il n’est pas un sujet de société qui doit être débattu au sein de la représentation nationale et dans ce cas il devrait être obligatoire d’en connaitre le minimum… Ou, dans le cas contraire, se taire…

#8

Je trouve ça pas si déconnant, sûrement maladroit comme dit plus loin avec la métaphore du clou et du marteau… Mais clairement y’a pas mal d’éducateurs et d’animateurs qui lèvent les alertes concernant les très jeunes déjà addicts aux écrans et incontrôlables — et des constats que les parents se déchargent de l’occupation de leur enfant via les écrans (inclus donc Tchoupi)

#8.1

Tout dépend des circonstances et de la durée d’expositions aux écrans. Personnellement, quand je vois des gens dans la rue (en marchant), sous l’abribus, dans les salles de cinéma, etc, avoir une sorte de satisfaction à manipuler leur écran tactile, je me dis qu’il y a un problème. La TV déjà, on sait l’effet sur la concentration des enfants de moins de 3-4 ans à faire des tâches longues.

.

https://www.vidal.fr/sante/enfants/developpement/usage-ecrans.html 04/02/2020

#8.2

Franchement, je te suis dans ton raisonnement.

.

.

On voit encore malheureusement trop de famille laissant les enfants de tout âge devant la télévision au lieu de s’en occuper.

Je limite le temps d’écran de mes enfants et j’aime passer du temps avec eux en faisant autre chose (jeux de société, jouer dans le jardin, lecture, sorties, …). Mes enfants ne sont pas plus malheureux que les autres, enfin je crois

#9

#10

Oui ce qui reprend mot pour mot les objections des lobbyistes soutenant les GAFAM contre toutes lois pouvant les toucher directement ou indirectement.

Mettre en cause la compétence des élus en la matière (sachant qu’un élu ne travaille jamais seul), c’est quand même la base du métier de lobbyiste dans leur communication grand public.

Nier qu’il existe des problèmes spécifiques au numérique et qu’en plus ceux-ci ne peuvent pas être résolus par des lois inapplicables faisant aussi partie du coeur de leur métier.

Justement explique moi où tu vois la contradiction ? La confrontation de point de vue ?

L’investigation est parfaitement justifiée mais quand elle est portée principalement par des lobbyistes anonymes et la quadrature du Net dont on connait la position sur le sujet, j’ai du mal à voir l’intérêt.

C’est un peu comme si tu te référais uniquement aux avis des pétroliers pour faire une critique du dernier rapport du GIEC.

#11

Arrête !

Tu ne comprends donc pas qu’il n’y a aucun problème la dedans et que pour reprendre un passage très intéressant de l’article

Attention tu t’attaques à l’économie toute entière du secteur: la réglementation c’est le mal.

#11.1

Je ne peux pas être d’accord avec ce que vous dites sur les élus :

L’auteure indique bien que les élus spécialistes ont existé, donc ce n’est pas une fatalité, et encore moins la justification du rôle d’un lobbyiste - et je suis d’accord avec vous, les lobbies c’est mal.

Encore une fois, élus et enfants partagent un même problème : l’éducation leur est nécessaire.

C’est bien aux parents d’occuper le temps libre de leurs enfants avec leur présence et leur amour, pas aux écrans.

C’est aux élus de se renseigner s’ils ne savent pas -> auprès des connaisseurs, pas des lobbyistes bien sûr.

D’ailleurs, NextINpact pourrait peut-être faire une promo spécial élus ? —-> patapai je sors []

#12

Je confirme, c’est un article à charge. Mais que je valide.

Je n’ai pas vu de point positif dedans, à part peut-être le dernier point.

Mais pour reprendre l’argument de “solution la plus facile” de ces législateurs, il ne s’agit probablement que d’une stratégie médiatique, à savoir se construire une image crédible de législateurs sérieux, afin d’avoir un groupe RN moins stigmatisé…

#13

députés, sénateurs même combat, “on attrape le mulot et on cherche où on met la biscotte”.

Même quand ils sont supposés venir du domaine (numérique), on se rend souvent compte qu’ils ont quinze ans de retard par rapport aux pratiques. “Heureusement” (sic) que des lobbyistes sont là pour leur rédigés des propositions de lois (que NOUS ne voulons pas).

Je commence à réaliser pourquoi ça ne peut pas fonctionner pour les retraites.

#14

#15

il est super ton lien, merci!

#16

Mais est-ce à la société de servir l’économie ou l’inverse?

#16.1

Celle là, je la ressortirai!

#16.2

la tournure de phrase me plait, bien, aussi !

#16.3

Oui c’est des points grappillés facilement, d’un point de vue rhétorique, ce genre de phrases :p

#17

forcément nextinpact est spécialisé dans l’informatique, mais on pourrait faire l’analyse sur un peu tous les sujets.

D’où l’intérêt d’avoir des experts audités par l’assemblée, des formations au sein des partis… C’est là où le travail doit être fait.

#18

Fausse équivalence, ce ne sont que des faits qui sont rapportés, on peut avoir une opinion sur un fait mais le fait en lui même n’est pas à être rejeté de par qui le rapporte … biais cognitif quand tu nous tiens

#19

Que des faits ?

Passons les commentaires dans le texte montrant clairement l’orientation dès le départ.

Le seul fait qu’on peut lire est

Parole d’un lobbyiste qui parlent de certains textes… OK mais lesquels car certains points abordés plus loin dans l’article ne sont pas traités par le DSA. Le DSA ne s’attaque pas au rapport à l’enfance avec les plateformes par exemple.

D’autre part tous les sujets traités par le projet de loi sur les influenceurs ne le sont pas par le DSA.

Bref pour moi des faits ce sont des sources autres que le ressenti d’un lobbyiste, notamment avec des cas concrets de télescopage.

Pour finir le DSA ne rentrera en vigueur dans sa globalité que dans 1 an: on fait quoi en attendant ?

#20

Numérique : nos élus sont-ils si nuls ?

La réponse tient en un seul mot : Oui ! ^^

#21

Certains assistants parlementaires peuvent rester, et aider les nouveaux à reprendre des sujets, non ?

#22

Continue avec tes certitudes si ça te fait du bien ! moi je ne vois pas de soucis avec cet article , bisous !

#23

C’est un article d’opinion ? Oui (on peut penser que) c’est un acte grave assimilable à de la maltraitance, comme le fait de leur faire goûter du cola pour les rendre esclaves du sucre, au regard des conséquences que ça va avoir. Après, la façon de lutter contre c’est un autre sujet.

??? Même question. Le seul sujet délaissé que je vois dans cet article c’est celui de notre appartenance à l’UE puisqu’on a l’air de trouver acceptable que l’Assemblée nationale n’ait plus tellement son mot à dire sur une question aussi importante.

#24

Bonjour,

Si un enfant est maltraité, il relève de l’ASE. Je vous invite à étudier le parcours passés de ces enfants pour voir si exposer un enfants aux écrans ou de gouter du coca est d’une nature identique. Je ne le pense clairement pas, tout comme la majorité des députés (qui ont rejeté l’amendement). Mais ce n’est effectivement qu’une opinion.

Sur le fait que la régulation des plateformes doit relever de 27 législations européenne ou d’une législation unique, le débat est assez vaste et ce n’est pas l’objet de cet article (même si on notera que c’est surtout la législation américaine qui avait tendance à s’imposer). Toutefois, une fois le cadre posé et accepté, le règlement s’impose, rendant la législation nationale superflue.

#24.1

Bonjour,

La maltraitance c’est la maltraitance, donc oui nature identique, même si le degré change, l’intentionnalité aussi, la conscience aussi… Les victimes de Gabriel Matzneff ou Olivier Duhamel ne passent pas par l’ASE (qui est plus que controversée au passage), et dans la tête de leurs agresseurs ils ne font que du bien, que rendre service. Pourtant il s’agit bien de “traiter mal”, c’est-à-dire de nuire, et comment on juge de ça : par le résultat (souffrance, handicap…). Mais c’est vraiment de l’opinion, et vraiment un sujet politique ou idéologique, on ne parle pas de torture ou autre qui mettrait tout le monde d’accord.

Il est évident qu’il y a un fossé entre ceux qui adhèrent à l’alerte lancée par Michel Desmurget, qui est mon influence et probablement celle des députés en question, et ceux qui l’ignorent ou l’écartent. Desmurget qui explique notamment que ce n’est pas le contenu qui pose problème notamment pendant la petite enfance (il en pose d’autres) mais le contenant, et si vous vous occupez d’enfants, je vous conseille d’aller voir un peu ce qu’il raconte.

Non, il a été rejeté par référendum en 2005. Mais disons qu’on est quand même coincés dedans et qu’il faut partir de cette réalité (mais il me semble important d’évoquer l’idée qu’on devra s’en échapper un jour, avant de mourir si possible car le pillage s’accélère).

#24.2

Il y a quand même une différence entre un enfant en danger psycho-social immédiat et un enfant entouré qui aura besoin d’un accompagnement de quelques séances avec un professionnel de santé.

Les mots ont un sens, même si on peut considérer que laisser un bébé devant un écran sans jamais lui parler peut lui être fatal (mais à ce niveau là, ce n’est pas un problème d’écrans, c’est un problème d’abandon parental). Ton commentaire me fait penser aux personnes qui vont aux urgences pour 3 points de suture et qui ne comprennent pas que les médecins les laissent attendre pendant des heures : il a sûrement plus urgent et plus problématique que suturer une plaie bénigne et dans ce cas incriminer le médecin ne sert qu’à justifier sa propre défaillance.

#25

“Plusieurs observateurs pestent contre la faible connaissance du monde numérique des élus”

S’il n’y avait que le monde numérique….

#26

Tu ne me contredis aucunement en disant ça, on est tout à fait d’accord sur la différence de degré, d’urgence, tout ce que tu veux. Mais ça reste de la maltraitance, je ne comprends pas pourquoi vous prenez ce mot pour lui mettre un degré particulier alors qu’il n’y en a pas, j’ai pas dit “maltraitance lourde” ou “maltraitance absolue” par exemple, juste c’est mal traiter.

Mais on peut trouver de la maltraitance dans tout si on veut, ça se discute, il y a certainement un effet loupe de la part du scientifique qui travaille sur ce sujet et est alarmé de ce qu’il découvre.

N’empêche que le retard mental, c’est handicapant à rattraper, qu’être accroc au sucre et obèse, c’est handicapant aussi, etc etc, donc les conséquences non immédiates peuvent être graves voire très graves, et c’est quand même pas dingue de se rappeler d’une époque toute proche où on se passait très bien de tout ce qu’on a de mauvais aujourd’hui.