L’Europe veut se doter d’une navette spatiale réutilisable. Construite sur les cendres du démonstrateur IXV, elle porte le nom de Space Rider et devrait décoller en 2024 pour la première fois. Il s’agit d’un projet différent du lanceur réutilisable Themis avec le moteur Prometheus.

Lorsque l’on parle de navette spatiale, on pense évidemment au Space Shuttle (ou Space Transportation System) de la NASA. Elle a volé entre 1981 et 2011 et a notamment mis en orbite le télescope spatial Hubble. Cette navette était posée sur un immense réservoir et deux propulseurs qui servaient à la propulser dans l’espace. Seule la navette était récupérée.

Le réutilisable n’est pas nouveau, mais prend de l’ampleur

Après sa mission, elle revenait se poser sur la terre ferme, un peu à la manière d’un planeur. Il reste quatre exemplaires dans des musées. La navette devait permettre d’apporter plus de flexibilité et d’abaisser les coûts de lancement, mais ce ne fut pas si simple. Les échecs de Challenger et Columbia, avec la mort des occupants, ont également été un coup dur pour ce programme.

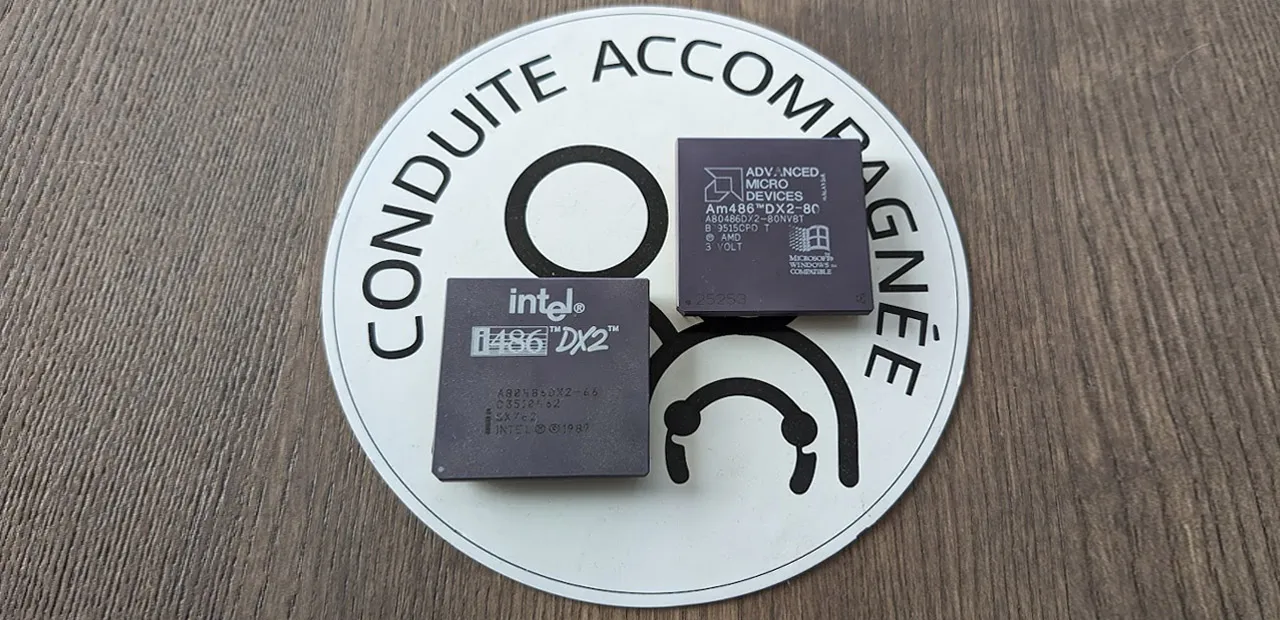

Depuis, le réutilisable était un peu tombé dans les oubliettes, avant que SpaceX ne parvienne à récupérer de manière quasi constante le premier étage de son lanceur Falcon 9 et même plusieurs à la fois avec Falcon Heavy. La société d’Elon Musk les remet ensuite en état avant de les relancer dans l’espace, jusqu’à plus de dix fois.

L’Europe ne dispose pas de lanceur réutilisable – Ariane 6 ne le sera pas – mais travaille sur le sujet depuis des années. Il y a notamment le démonstrateur Themis et le moteur Prometheus. Une navette réutilisable est aussi en cours de développement : Space Rider. Ce projet a obtenu le feu vert de l’Agence spatiale européenne fin 2019 lors de la conférence Space19+.

- Fusée réutilisable Themis : l’Europe valide le « premier jalon »… la route est encore très longue

- Space19+ : les détails du plan « d’une ampleur exceptionnelle » de 14,4 milliards d'euros pour l'ESA

Du démonstrateur IXV à Space Rider

En février 2015, « le démonstrateur IXV (Intermediate eXperimental Vehicle) réalisait une première dans l’histoire de l’Europe spatiale : un magnifique vol suborbital d’une centaine de minutes au cours duquel il parcourut pas moins de 25 000 km de distance, dont les derniers 8 000 sous forme de glissade hypersonique incandescente à travers les couches denses de l’atmosphère, jusqu’à son plongeon dans l’océan Pacifique », explique Thales.

L’Europe disposait ainsi « de son propre démonstrateur pour tester des technologies critiques de rentrée », et recueillir de précieuses données. L’année dernière, les experts de l’Agence spatiale européenne étaient encore en train de les analyser, ajoute Thales. Le but est toujours le même en pareille situation : « valider l’adéquation entre leurs modèles informatiques et la réalité pour pouvoir concevoir les futures missions de rentrée ».

Vol inaugural en 2024, sur Vega-C

La suite se prépare avec Space Rider (Rider pour Reusable Integrated Demonstrator for Europe Return), une mini-navette qui permettra à l’Europe de disposer (enfin) de son propre système de transport spatial autonome et réutilisable.

Le lancement se fera sur Vega-C (qui a réalisé son vol inaugural il y a un mois) en 2024, en retard sur le calendrier initial qui tablait sur 2023.

Lors de ce premier vol, des expériences se dérouleront à bord. Elles « profiteront à la recherche en pharmacie, en biomédecine, en biologie et en sciences physiques », explique l’ESA. Space Rider est prévu pour réaliser des missions régulières en orbite basse. Elle n’est par contre pas prévue pour accueillir des humains.

Jusqu’à six missions par navette Space Rider

Au début de l’année dernière, Thales expliquait que « Space Rider sera capable de rester jusqu’à deux mois en orbite et de revenir se poser sur Terre avec une précision de 150 mètres. Le module de rentrée pourra être récupéré, reconfiguré et réutilisé pour un maximum de six missions ».

Space Rider mesure 9,7 m de long, pour une masse au décollage de 2 430 kg. Il peut emporter 600 kg de charge utile dans sa soute d’un volume de 1,2 m³. La navette atteindra la vitesse de Mach 28 (près de 35 000 km/h) quand elle sera à 90 km d’altitude, juste avant de passer la ligne imaginaire de Kármán et donc d’entrer dans l’espace. Elle sera capable de supporter une température de plus de 1 400 °C au niveau de la pointe avant.

Lors du retour sur Terre, un parachute s’ouvrira à 16 km d’altitude lorsque la navette sera à environ Mach 0,73 afin de freiner le véhicule jusqu’à 180 km/h. « La phase finale de descente s’effectuera à l’aide d’une aile parachute (parafoil) qui assurera à la fois la gestion de l’énergie cinétique et l’aérofreinage lors de l’arrondi pour limiter la course à l’atterrissage ».

Le temps et le coût de remise en état ne sont pas précisés. Ce sont des données cruciales, comme l’exemple de la Space Shuttle l’a montré.

Commentaires (41)

#1

regarde son modèle réduit d’Ariane 5 + Hermès - mwais… bon … pas l’air folichon question charge utile… ça va se limiter à des trucs de niche ( 1,2 m³, on doit bien pouvoir mettre une niche dedans ) … en gros exposer un truc aux radiations et le ramener, exposer des bestioles ou des bactéries au vide et les ramener (pour autopsie) … ou alors un coûteux minecraft spatial (un bloc par voyage) ?

#1.1

cela me parait un peu faible aussi mais le but c’est sans doute surtout ce gagner en expérience pour un jour faire plus gros

#1.2

Tu as aussi un coté géopolitique. Actuellement les US sont les seules à disposer d’une technologie similaire et l’Europe ne veut pas se laisser (et ne dois pas) se faire distancer même si on sera moins épique que les tweets de Musk.

En terme de sciences, il y a une mode des micro/nano satellites. Beaucoup d’univ US et Japonaise se lancent dans ça et les français font des collaborations avec eux car on n’a pas totalement les moyens de le faire (non pas en terme de cerveaux ni d’argent, mais de compétence administratives [Toujours les même encore une fois]).

Bref il y a possibilité d’avoir un bon retour sur investissement sur le plan scientifiques/techniques (je m’en fais pour les retomber pour les entreprises privées).

Ensuite tu as un aspect com’ qui va permettre de “faire rêver” le peuple pendant cette crise. Un bon outils de com’ pour les gouvernements tant que les ventres seront pleins et les “jeux” abrutissants.

A mon avis, j’ai bonne confiance si nos gouvernements ne se tirent pas la bourre et ne revendent pas les savoirs-faire à des pays un peu plus en retard (coucou l’Allemagne). Par contre, la très bonne nouvelle, c’est qu’on a plus à faire avec ses imbéciles d’anglais bourrés qui pètent des lentilles à 20k€ ou foutent des mégots de cigarettes dans les alims des moteurs à plasma.

#1.3

Ça ne pourrait pas être un projet civil réutilisable en projet militaire (je vous Thalès comme crédit d’une photo)?

Les US et la Chine ont des planeurs venant de l’espace qui restent des mois en orbite, planeurs à visée militaire.

Je ne crois pas que la France ou l’UE possède un équivalent.

#2

Techniquement, si ceci est un pas vers la navette spaciale, on a +50 ans de retard…

Si c’est un module ‘cargo’ automatique avec fonction de réentrée, on est aussi mal…

Le marché des micro satellites est sur-saturé, et je ne vois pas ce truc être compétitif …

Pour le rêve, il vaudrait mieux un programme spatial avec des objectifs… même Elon “I failed Turing Test” Musk a su enrober ses trucs de rêve avec la conquête de Mars.

#3

Je suis pas sur qu’une navette spatiale soit rentable à l’heure actuelle. Au vu des coûts, de l’entretien et de la coordination que ça demande, je ne suis pas sur que ce soit faisable pour l’UE à l’heure actuelle.

Certes, on a du retard car ni la France ni les autres ne peuvent rivaliser avec les économiquement avec ce que mettent les US dans ces domaines (aérospatiales, armées…). Nous sommes obligés d’agir au niveau UE pour espérer faire quelque chose, mais là encore le budget de l’ESA ne rivalise avec le budget de la NASA. On fait ce que l’on peut à notre mesure, mais on doit le faire pour rester dans la course (même si pas en tête). Néanmoins ça n’empêche pas à l’UE de réussir des missions spatiales avec de bonnes découvertes scientifiques à la clé.

Je parle pas en terme de marché. Les US sont en marche sur ce sujet et le Japon nous a déjà dépassé, il me semble (en tout cas de ce que j’ai vu quand j’y étais). De ce coté, on a du retard à cause trois points selon moi: 1. Un coté business qui ne comprends pas les enjeux du spatial. A titre d’exemple, les sociétés japonaises (sorte de start-up bien implanté) avaient comme dénominateur commun d’avoir à leur tête des “gens du domaine” (i.e., des gens avec des formations d’ingénieurs ou de scientifiques en lieu et place de trucs venant de business schools et dérivé.). 2. Un vrai engagement des politiques qui suivent mais de dirige pas (chacun à sa place). 3. Des conditions de travail et de vie bien meilleurs qu’en France.

Par contre en terme de R&D, il y a des enjeux pour les instituts et organismes publiques pour tester plus facilement des instruments et augmenter leur TRL ou bien pour la communication entre clusters de satellites.

A ce jeu là, la NASA a toujours dominé ! Leur com’ est juste merveilleuse et donne envie de bosser pour eux !! Regarde juste l’annonce de la fin de la mission Hyugens-Cassini. Après sache que c’est un soucis dont l’ESA est consciente.

Néanmoins, je suis d’accord avec toi. Un vrai projet spatial serait une bonne idée mais quand on voit comme le savoir scientifique est présent dans la population, annoncer des objectifs scientifiques ne seraient pas compris et ne ferait pas rêver, et ça serait vu comme un gaspillage. Et avec les problèmes qui se profilent à l’horizon lié aux réchauffements climatiques, je pense que c’est un trop gros risque politique pour mener un tel projet. Thomas Pesquet sur la Lune est plus “safe”.

#4

Absolument ! Ce genre d’engins va plaire à l’armée, il y a des applications pour eux ! ça fait partir de la course de l’armement de l’espace et des enjeux géostratégiques.

#5

Oui, mais dans l’ensemble, il serait important de savoir si ça s’inscrit dans un “après ISS”. En dehors de l’aspect purement commercial où elle est présente mais en grave danger, l’Europe n’est à peu près nulle part au niveau de ses propres opérations spatiales.

Et d’ici quelques décennies, on va se retrouver avec des pays comme la Chine, l’Inde et peut-être les USA engagés dans la récupération de ressources dans le système solaire, il nous faut plus d’ambition que de simples sauts de puce ou alors nous n’auront pas l’expérience pour rivaliser.

Et c’est un gros problème… aux USA, le savoir scientifique dans la population n’est pas non-plus très impressionnant, mais ils arrivent tout de même à s’inspirer de leurs succès du passé pour se dire que ça vaut le coup… et comme leurs objectifs scientifiques se mélangent avec un esprit de conquête, de suprématie et de business, ça passe quand-même.

Comme c’est parti ici, dans 10 ans l’Europe abandonne Arianespace, EADS et les autres et fait un pont en or pour que SpaceX installe un centre de lancement dans les îles Canaries de la même manière qu’on déroule le tapis à Amazon où Alibaba pour qu’ils viennent mettre nos commerçants en faillite.

#6

C’est Thales Alenia Space qui bosse avec l’ESA, c’est la boite la plus française qui fait dans le spatial avant EADS Space.

Ils sont super fort dans les constellations (Iridium, Globalstar). C’est les seuls à en faire (avant SpaceX même) et l’optique (Meteosat, S3, Proteus, Swot…).

#7

Pour moi, l’Europe ne peut pas s’engager dans un projet type ISS pour deux raisons : 1. l’argent que ça demande, 2. Une volonté politique forte et stable. Ce pourquoi les US ont réussi, l’URSS a réussi et la Chine réussira. Et même si on était capable de dégager l’argent, le point 2 sera toujours manquant.

En revanche l’Europe n’est pas nulle part niveaux opérations spatiales. La France a des satellites militaires, les missions comme Rosetta, Solar Probe et autres sont des preuves que l’Europe sait faire du spatial. Mais elle fait du spatiales scientifiques et communique peu dessus.

En ce qui concerne la récupération de ressources spatiales, permets-moi d’en rigoler. Pour le moment, c’est des rêves de fumettes à la Musk ! Regarde comment on galère à forer sur Mars, regarde les contraintes techniques pour aller sur la Lune. Alors oui, l’humanité va y arriver, mais c’est ni dans 5 ni dans 10 ans à moins qu’une puissance comme les US se focus là-dessus comme durant la guerre froide. La Chine a encore d’énormes lacunes en technologie spatiales sur ses domaines et l’Europe doit faire comme les US avec l’argent en moins.

Ils arrivent pour deux raisons : 1. Ils sont extrêmement bons en com’. 2. Ils racontent une histoire qui s’inscrit dans une trame historique, politique et filigrane de leur société.

Rosetta avait réussi à faire ça, mais il y a fallu composé avec certains politiques de faibles consistances intellectuelles et une bande de journaleux sortir des latrines qui ont fait du mal à “l’histoire” que voulait faire l’ESA.

Ce fut un peu la même chose avec Thomas Pesquet, bien que cette fois, les deux du-dessus ont été plus sage.

Je dis pas que c’est mieux au US, mais ils savent “pousser” tous ensemble derrière le projet.

Je ne pense pas car Ariane sont des sociétés qui ont un enjeu majeur pour l’Europe. “Vendre” ses sociétes aux américains ou aux chinois, c’est la fin de l’EU dans le spatial. Non, je m’en fais de ce coté, les Macron-Ubers (et autres) ne se produiront pas de si tôt.

En revanche que les cerveaux français se barrent à l’étranger pour bosser pour des sociétes étrangères, oui c’est clairement un risque majeur. Moi-même qui bosse encore dans le spatial privé, je suis courtisée par une société US et Japonaise. Et quand tu vois les salaires et les conditions de salaires que l’on te propose, les ESN françaises (et les gros lourds comme Airbus Space, Thalès…) ne peuvent pas s’aligner. J’ai essayé de négocier avec mes sup’ à ce sujet (pas le salaire mais le TT), leur réponse a été : “Mais madame, on travaille pour la France, c’est la chose la plus noble ! On ne changera pas vos conditions”. Il y en a un qui va avoir une surprise à Noël

#7.1

Merci pour ton analyse.

#8

J’ai du louper quelques épisodes et je suis curieux, tu as des liens ?

#8.1

Pas de lien car c’est des secrets de labo ! C’est des choses qui se racontent entre chercheurs pendant les réunions d’avancements (enfin les réunions de “désavencements”).

#8.2

Il me semble que les britanniques sont toujours membres de l’ESA.

#8.3

Oui et heureusement pour les scientifiques ! Mais les sous-traitants, je crois qu’ils ont dégagé.

#8.4

Merci pour ce point de vu d’insider.

Oui la France a encore et toujours énormément de mal à lâcher sur le TT, malgré le covid, malgré le FTTH , malgré les outils de management.

Les raisons avancés ressemblent surtout à des excuses pour ne rien changer des habitudes.

C’est valable aussi pour tout ce qui est administratif selon moi.

#8.5

Pour mon point de vue, ce n’est pas que l’administratif. C’est une culture venant des écoles “supérieures” (Je suis de celle qui considère que l’enseignement supérieur ne devrait appartenir qu’aux universités et devrait être public à l’exception de structures historiques (e.g., l’X)).

Aujourd’hui j’ai eu encore eu une discussion autour de la machine à café avec le sup’ des managers à propos de ma possible démission (Spoiler : Je me tire !). Et j’ai compris qu’en fait, ces personnes (en tout cas, celle qui n’ont pas été capable de s’en extraire) venant de ces “écoles” ne font que reproduire le schéma de conditionnement dans lequel elles ont été plongé avec le bullshit classique : “Vous appartenez à un clan/famille/lignée/école, vous êtes les meilleurs, vous êtes les piller de la France” et tout le tralala pour créer une dynamique de groupes artificielle. Et c’est ce schéma “cognitif” et ces méthodes, qu’elles réappliquent une fois fini leur scolarité dans le monde pro en considérant qu’il n’y a pas d’alternative viable.

A partir de là, le problème n’est pas plus le manager illégitime qui sort d’HEC (illégitime, au sens qu’il n’est pas en mesure de comprendre les tenants et aboutissants d’un projet technique/scientifique) que le manager légitime qui a évolué sur le projet pour en prendre le commandement. Le problème est le formatage de qu’elles ont reçu pendant leur scolarité et le fait qu’elles ne conçoivent d’autres alternatives.

A noté que les personnes qui sortent des universités ont souvent un autre point de vue différents. Et moi-même, je déploie une énergie incommensurable pour tenir en respect ce point de vue. Tout en sachant que je suis, au final, comme eux. A la nuance près qu’aucun managers à ce jour n’a pu m’apporter une démonstration ou des résultats qu’ils disent que leur méthode est la meilleur ou la plus adapté.

Désolé pour le H.S ça fait du bien d’en parler un peu.

ça fait du bien d’en parler un peu.

#9

L’UE n’a rien à voir avec le consortium arianespace ni même avec l’ESA, tous deux nés bien avant 1992. Preuve qu’on a fait, et qu’on fera encore, des choses hors UE qui marchent, une fois le Frexit passé. C’était aussi le cas pour le concorde, fait avec les britanniques, et qui malgré sa fin tragique, reste toujours la seul avion de ligne qui dépassait mach2, et que les américains ne supportaient pas de voir voler sur leur sol parce que trop “européen”.

À l’inverse, le bordel qu’à été gallileo nous renseigne sur l’efficacité de l’UE, avec des satellites dont nombre d’horloges atomiques sont tombées en panne les unes après les autres…

Et l’échec annoncé du SCAF de démontrer à ceux qui en doutent encore que les allemands n’en ont rien à cirer de la défense européenne, qu’ils veulent juste nous piquer nos technos, et qu’ils préfèrent comme les polonais et suisses lécher les bottes de l’oncle sam en achetant du F35.

Il n’y a pas plus de couple franco-allemand que “d’union” européenne. Et les faits sont têtus.

#9.1

+1

On va vers une polonisation des pays européens malheureusement.

Par contre pour le F35 suisse, dernièrement il doit repasser par la case scrutin https://www.letemps.ch/opinions/f35-viola-amherd-ne-passer-force

#10

Il me semble que le spatial réutilisable est bien plus onéreux que le jetable, à moyen terme (20 ans). Cependant je suis heureux que de nombreux acteurs s’y cramponnent.

Le fait que l’Europe soit distancée commercialement parlant n’est pas si grave. Le plus important est d’y parvenir. Si nous le faisons sans copier les autres, nous obtiendrons ce qu’Airbus et Concorde ont réalisé : le meilleur de la technologie du siècle en cours.

Car certes, l’Europe est médiocre en business et en géopolitique, mais elle reste La référence en ingénierie.

#10.1

Est-ce qu’il a des sources qui permettent de dire que le jetable est onéreux à moyen-long terme ?

Pour autant que je sache, on ne sait toujours pas si le réutilisable de SpaceX est si rentable que ça, si ?

#11

Désolé d’être stupide, mais que veux-tu dire par polonisation ?

#12

Ils ne publient pas leurs chiffres et analyses, mais bon, on peut spéculer via les licenciements concernant la main d’œuvre qui faisait les assemblages (env 600 personnes de moins).

Reste que s’ils ne sont pas rentables, ils font bien semblant… et pour chaque fusée lancée par un concurrent, ils font dix lancements, donc même avec des marges pas terribles, la boutique tourne.

https://arstechnica.com/science/2022/07/spacex-just-matched-its-record-for-annual-launches-and-its-only-july/

#13

La question se pose si l’on ne compte que la partie purement économique des choses.

Par contre depuis que j’ai vu les interviews de Aurore Stephant je suis beaucoup plus sensible à l’incroyable gaspillage des métaux et autres substances minérales.

Déjà que le lancement d’une fusée en terme d’énergie ça se pose là, si en plus on laisse bruler toute ce métal , électronique, plastiques, ….

Alors certes c’est ptet plus “rentable” de les laisser cramer puis d’en re-extraire de nouvelles depuis le sol, mais ces métaux sont perdu pour de bon ensuite, pour tout le monde.

Déjà qu’on ne recycle que très peu, que la plupart des appareils sont conçus sans aucune pensée pour le recyclage…

#14

Merci encore de ton point de vue. J’ai la chance de ne pas être en contact trop intense avec ce genre de personnes. Mais c’est pas la première fois que ce point de vue est donné, dans plusieurs domaines différents (j’en avait entendu parler pour HEC).

Il me semble que dans la plupart des formations il y a une volonté plus ou moins forte de créer cet esprit de corps pour “promouvoir” la formation en excluant “ceux qui n’en sont pas” (Il n’y a qu’a voir dans la police).

Après forcément c’est plus ou moins présent en fonction des formations et du milieu social des gens qui y participent.

Dans la haute fonction publique qui fait du revolving doors avec le privé, c’est un vrai souci de conflits d’intérêts incessants. J’pense que ça explique en grande partie les problèmes de gouvernance à long terme des projets plurianuels & multi-nationalité.

#15

Vu que l’école en France est géré par une “élite” intellectuelle majoritairement axée autour des lettres, il est évident que les sciences passent au second plan systématiquement, et ce manque de culture scientifique et technique nous plombe depuis des années.

Combien de fois ais-je entendu : “Je m’en fous de la technique je veux juste que ça marche…”

-

#15.1

Je ne pense pas que ce soit au fait que les “élites” soient uniquement des “lettres”. En France (et dans les pays occidentaux), les maths sont vus comme un outil discriminant entre les “bons” et les “mauvais” et non comme une science en elle-même.

#16

C’est normal, il n’y a pas de prix Nobel pour les maths…

#16.1

Il y a la médaille Fields.

#17

Pensez vous que l’ascenseur spatial soit réalisable/possible ? Je suis sûrement très naïf, mais cela m’a l’air d’être la solution la plus évidente pour ne plus gaspiller ces métaux/carburant.: la débauche de moyen n’est à faire qu’une seule fois…

Mais c’est sûrement de la Sci-Fi ^^

#17.1

Pourquoi ne pas d’abord produire le moteur a eau ?

Les véhicules roulants et flottants c’est plus de 50% du “gaspillage” dont tu parles,

Les véhicules volants hors de la ligne de karman c’est moins de 0.01% du volume.

:oui2:

Sinon faut rester dans l’univers des BDs, c’est + simple pour s’évader.

#17.2

je parlais de gaspillage entre dépenser tant pour chaque décollage sur tant de voyages sur tant d’années et sur tant de fusées ou construire un truc pérenne qui pourrait durer 50 ans d’exploitation (mais avec un coût astronomique au départ).

Mais, au lieu de rêver, suis aller fouiner un peu, et les problèmes sont effectivement nombreux (et pas forcément là ou je m’y attendais d’ailleurs.. incroyable le principe !!). Mais, certains commencent à y penser sérieusement.

#17.3

Pour y arriver tu vas devoir résoudre de très nombreux problèmes. Je te propose d’en voir quelque uns, en vrac. On va supposer que tu veux construire une cage à ascenseur pour atteindre la LEO (Low Earth Orbit) qui se trouve à ~ 200 km d’altitude.

En premier lieu, il va te falloir trouver des matériaux capables de résister aux poids d’une telle structure, puis construire un sol qui va pouvoir supporter toute le poids de la structure. Si tu veux essayer d’estimer la résistance, tu peux t’inspirer de ce petit modèle analytique. ça ne te donnera pas une valeur très précise, mais tu auras au moins un ordre de grandeur.

Ensuite il va te falloir gérer la météo. Le vent n’est pas la même intensité ni même direction en fonction de l’altitude (tu peux le visualiser ici). Il va en de même pour la température de l’atmosphère terrestre qui va se refroidir en montant en altitude, puis à une certaine altitude, elle va à se réchauffer à nouveau comme tu peux le voir sur ce graphique. Tout ceci va être des contraintes supplémentaires pour ta structure aussi bien du point de vue aérodynamique que thermique.

Continuons un peu plus loin. Ta structure ne va pas se déplacer à la même vitesse en tout point, ce qui va engendre des contraintes structurelles qu’il va falloir gérer en plus de son propre poids. Tu vas également devoir composer avec la force centrifuge et peut-être la force de Coriolis (quoi que sur ce dernier point, je n’en suis pas complètement sur de son importance. Il faudrait faire les calculs). Et également le fait que la gravité ne va pas être la même non plus à mesure que tu vas t’éloigner du sol.

Mais admettons que tu y arrives à ~ 80 km d’altitude. A ce moment, tu vas rentrer dans l’ionosphère. Une région conductrice de l’atmosphère terrestre qui se caractérise par la présence de courant électrique mais également d’un milieu chimiquement réactif. Ton matériaux va devoir supporter le rayonnement solaire UV et EUV du Soleil, les précipitations de particules énergétiques et la “corrosion” lié à la chimie un peu plus particulière de l’ionosphère. Sans compter que ta structure, si elle est conductrice, va mettre cette partie de l’atmosphère terrestre au même potentiel que le sol terrestre, ce qui risque de ne pas plaire à tout le monde et avec des effets potentiels indésirables liés à la propagation des ondes radios, mais également un impact sur le circuit électrique global et de là, sur l’activité orageuse. Ceci reste à être étudié avant de le faire.

Et si tu parviens à finalement atteindre les 200 km, tu vas devoir affronter l’hostilité du milieu spatial avec ses radiations, ses variations brutales de températures, le vide, la très faible gravité et la présence d’objet d’origine stellaire ou humaine pouvant heurter à très haute vitesse ta structure. (Parce qu’ici, pas de manoeuvre d’évitement possible pour ta structure si un satellite est hors de contrôle).

En dehors de la question du coût, on n’a tout simplement pas la technologie et les savoir nécessaires pour réaliser une tel chose, si tant est qu’il est possible de résoudre les différents problèmes.

T’imagine bien que si c’était possible, les scientifiques et les militaires seraient les premiers à pousser très fort pour ce que ce genre de choses soient réalisé tant les enjeux sont gigantesques.

Donc à l’heure actuelle, c’est du rêve. Parce que bon de la Sci-Fi avec des vaisseaux spatiaux ça me botte plus qu’un ascenseur (dont j’ai omis de parler de la vitesse de déplacement de celui-ci, de son alimentation électrique….).

#17.4

Pour rester dans la SF, il suffit juste d’inventer le moteur antigravitationnelle. Une paille, quoi (voir wiki)

Ou alors on pourrait coupler ça avec de la magie, on appellerait ça du magic space opera ;)

#17.5

Une porte des étoiles m’intéresse plus

#18

Je pense que cette préférence dans les Maths pour sélectionner vient du fait que cette discipline est moins clivante socialement que l’histoire-géo, l’orthographe ou la littérature.

#18.1

Historiquement, la discipline reine, c’était la philosophie. Mais depuis la révolution industrielle, ou peut-être depuis les encyclopédistes du siècle des lumières (voire même peut-être depuis la renaissance), le progrès passe essentiellement par les sciences et techniques, et il est donc logique que les mathématiques, qui en sont le fondement, deviennent la nouvelle discipline reine.

Après, le problème est que les politiques sont essentiellement des littéraires, et pour beaucoup n’y comprennent absolument rien en sciences. Ça mène à des politiques aberrantes où l’on cherche à réduire l’influence des maths pour le principe, par idéologie ; au final, les politiques font baisser le niveau en maths volontairement, plutôt que de chercher à faire monter le niveau en lettres, ou plus simplement de reconnaître que la société actuelle a clairement besoin de plus de scientifiques que de littéraires (sauf si on délègue la technique à Google et Amazon, mais ça c’est un autre débat).

#19

Et t’en as oublié un important : si l’ascenseur orbital se pète la gueule et qu’il endommage des installations humains dans un ou plusieurs pays, qui paye quoi?

#19.1

Tu as raison. J’ai omis ce point pour deux raisons majeures : 1. il faudra savoir à quoi ressemblerait l’emprise au sol de la structure pour distribuer son poids et où la mettre. Parce qu’au milieu de la Sibérie, tu risques de ne pas faire grand dommage. 2. Il s’agit pas d’un problème technique mais politique et ce genre de choses peuvent se faire avec de bons et compétents politiciens.

Après il faudrait aussi parler de l’aspect économie et de sa rentabilisation… En somme tu pourrais faire plancher pas mal d’étudiants sur cette question (et ça serait un très bon exercice pour faire communiquer des gens de domaines différents).

#19.2

Dans l’hypothèse de la construction d’une telle structure, je pense qu’il n’est pas possible que ce soit un effort unique d’une seule nation. Donc je verrais plutôt une alliance multi-Etats qui serait donc responsable des dommages.

Bref, on est en train de réécrire le scénario de Gundam 00 :p

#20

Oui mais concernant cet équipement fantastique, seuls les savoisiens sont compétents ^^

rendez-vous les 27 & 28 Août… cf https://emg-team.fr/