De nombreuses menaces pèsent sur la vie sur Terre. Certaines sont sur place, d’autres peuvent venir du fin fond de la galaxie. Comme dans un téléfilm, un géocroiseur pourrait s’écraser sur notre planète et détruire tout ce qui s’y trouve. Les agences spatiales américaine et européenne testent une solution d’évitement.

Prévu pour cet été, le lancement de l’impacteur DART (Double Asteroid Redirect Test) a été repoussé à novembre à cause de la crise sanitaire. Il a finalement décollé la semaine dernière à bord d’une fusée Falcon 9 de SpaceX.

Un « caillou » de l’espace peut dégommer la Terre

Comme son nom l’indique, le but de l’opération est de tester à grande échelle « une technologie de défense de la Terre contre des dangers potentiels d’astéroïdes ou de comètes ». Chaque année depuis 2015, la journée internationale des astéroïdes (reconnue par les Nations Unies) se déroule le 30 juin afin de se rappeler que le risque zéro n’existe pas et que les campagnes d’observation du ciel sont indispensables.

Cette date n’est pas choisie au hasard : c’est l'anniversaire de l'événement de la Toungouska (Sibérie) de 1908. Parmi les menaces on peut citer l’astéroïde Apophis surnommé le « destructeur de monde », qui ne représente finalement aucun risque pour la Terre jusqu’en 2068 au moins d’après les derniers calculs.

Mais que pouvons-nous faire en cas de risque de collision avéré ? Pas grand-chose… si ce n’est tenter de dévier la trajectoire de l’objet stellaire. C’est justement le but de DART.

- Journée internationale des astéroïdes : quels sont les plus gros risques à venir ?

- Apophis : l’astéroïde « destructeur de monde » déchu pour les 100 prochaines années au moins

Objectif : impacter un objet de 160 m à 11 millions de km

L’Agence spatiale américaine prend la précaution de préciser que, durant cet exercice, la sonde va impacter un astéroïde qui ne représente aucune menace pour la Terre. L’enjeu n’est donc pas de sauver des vies, mais de tester à « blanc » le dispositif : « Son objectif est de modifier légèrement le mouvement de l’astéroïde d’une manière qui peut être mesurée avec précision à l’aide de télescopes au sol ».

« DART montrera qu’un engin spatial peut naviguer de manière autonome vers un astéroïde cible et entrer intentionnellement en collision avec lui – une méthode de déviation appelée impact cinétique. Le test fournira des données importantes pour aider à mieux se préparer à un astéroïde qui pourrait présenter un risque d’impact sur la Terre, le cas où un tel astéroïde serait découvert », explique la NASA.

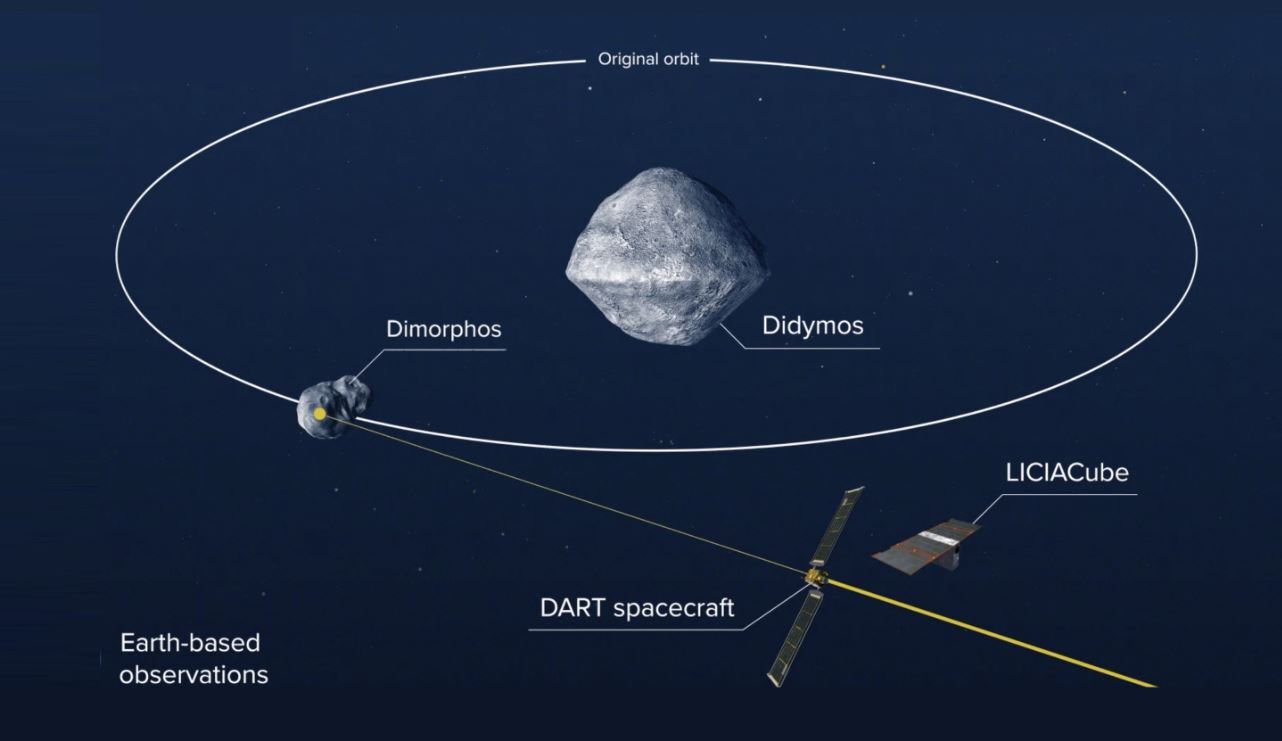

« Cette mission a une destination étonnante : un astéroïde de 780 m de diamètre autour duquel orbite une lune de 160 m », ajoute l’Agence spatiale. Le principe est le suivant : l’impacteur jettera son dévolu et sa carcasse afin de créer une collision sur le plus petit corps du système binaire. L’opération se déroulera à 11 millions de kilomètres de la Terre ; en septembre ou octobre 2022, avec « une vitesse estimée à environ 6,6 km/s ».

Une orbite raccourcie de plusieurs minutes

Les scientifiques préviennent que le « mouvement du système d’astéroïde Didymos autour du Soleil ne sera pas perturbé ». Néanmoins, cette collision à grande vitesse – plus de 23 000 km/h tout de même – « devrait modifier l’orbite de Dimorphos (un objet de 160 m de diamètre) autour de son parent Didymos (qui mesure, lui, 780 m de diamètre) ». Cette modification devrait être « infime mais révélatrice ».

La NASA estime qu’elle sera d’une « fraction d’un pour cent au minimum », mais que cela sera suffisant « pour être mesurée par les télescopes et les radars situés sur la Terre ». C’est d’ailleurs le but : engranger des données.

L’Agence rappelle que la lune Dimorphos orbite autour de Didymos à une vitesse relative beaucoup plus lente, que celle de la paire autour du Soleil. Ainsi, « le résultat de l’impact cinétique de DART dans le système binaire peut être mesuré beaucoup plus facilement qu’un changement dans l’orbite d’un seul astéroïde autour du Soleil ». Les scientifiques s’attendent à ce que l'impact réduise l'orbite de Dimorphos « de plusieurs minutes ».

L’Europe ferme la porte, mais l’ESA revient par la fenêtre

L'Europe devait pour rappel participer à cette mission avec l'Asteroid Impact Mission (AIM), mais elle s'est retirée pour des raisons financières fin 2016, au grand dam des responsables du projet et de plusieurs scientifiques.

« La porte a été claquée, mais comme je suis convaincu de la nécessité d'un tel projet, je vais essayer de trouver un moyen de passer par la fenêtre. C'est tout simplement trop important » affirmait pour sa part Jan Woerner, qui était alors à la tête de l'Agence spatiale européenne.

- L'ESA finance ExoMars 2020 mais annule l'Asteroid Impact Mission, les réactions

- Space19+ : les détails du plan « d’une ampleur exceptionnelle » de 14,4 milliards d'euros pour l'ESA

Fin 2019, L'ESA revient finalement avec la mission Hera qui s'intéresse de près aux effets de l'impact de DART. Elle est spécialement pensée « pour réaliser une enquête détaillée des conséquences de la collision de DART ».

Lancée trop tard pour suivre les changements en direct, elle apportera tout de même de précieuses informations a posteriori. L’Agence rappelle d’ailleurs que « à l’origine, DART et Hera ont été conçus sur la base de doubles engins spatiaux coordonnés [mais indépendants, ndlr], l’une des missions devant réaliser la déviation et l’autre les prises de mesures précises des résultats ». Malgré ce décalage temporel entre DART et Hera, une coordination est assurée au niveau international avec le consortium scientifique AIDA (Asteroid Impact and Deflection Assessment).

Des chercheurs du monde entier sont impliqués. Si les instruments au sol et les satellites d’observation seront en mesure de détecter la petite modification de l’orbite de Dimorphos, les scientifiques manqueront de données cruciales pour boucler parfaitement leurs équations. C’est notamment le cas de la masse précise de Dimorphos, de sa composition, de sa structure interne, de la taille et de la forme du cratère créé par DART lors de l’impact.

Rendez-vous en 2026 entre Hera et Dimorphos

C’est donc là qu’entre en jeu la mission Hera, qui doit décoller deux ans plus tard, en novembre 2024. La sonde de l’Agence spatiale européenne entamera alors, à partir de fin 2026, son « enquête sur la scène du crime » laissée par l’Agence spatiale américaine. Les quatre années de séparation ne changent rien aux mesures : Dimorphos ne changera pas de taille ou d’orbite « tout seul ».

Hera ne fera pas le voyage seule, la sonde sera accompagnée de deux CubeSats (de la taille d’une boîte à chaussures) qui réaliseront des observations d’appoint : « Milani réalisera des observations spectrales en surface, tandis que Juventas effectuera les premiers sondages jamais réalisés de l’intérieur d’un astéroïde ».

Au final, les missions DART et Hera servent le même but de manière complémentaire : « transformer l’expérience d’impact à grande échelle qu’est DART en technique de déviation bien assimilée et reproductible ».

La suite on s’en doute : être prêt à utiliser cette technique si un géocroiseur dangereux venait à être détecté sur la trajectoire de la Terre. En fonction de sa masse et de sa taille, il pourrait causer des dommages irréversibles, voir un cataclysme dont la planète pourrait ne pas se relever. La solution serait alors d’essayer de dévier sa trajectoire.

« L’impact d’un astéroïde est un risque naturel que nous pourrions essayer d’éviter, si nous le voyions arriver suffisamment à l’avance », rappelait à juste titre Jan Wörner quand il était directeur général de l’Agence spatiale européenne. Pour rappel, l’objet qui a conduit à l’extinction massive des dinosaures devait mesurer environ une dizaine de kilomètres de diamètre « seulement ».

Commentaires (22)

#1

L’aaaaavion

Est prêt à partir

J’sais pas si j’pourrai jamais rev’nir…

J’espère qu’ils vont pas se rater en nous renvoyans le plus gros chez nous

#2

Ben là, on pourra envoyer Dart et Hera au même moment

#3

Le dernier astéroïde connu pour avoir provoqué une extinction de masse, c’était celui tombé il y a 66 Ma au large de l’actuel Yucatán. Comme ses prédécesseurs, il n’a pas réussi à éradiquer toute forme de vie sur Terre.

Ajoutons à cela que le Système solaire est désormais dans une configuration suffisamment stable (au moins pour le prochain milliard d’années, les calculs devenant trop imprécis au-delà), et que les plus gros astres ont déjà été soit détournés, soit « avalés » par Jupiter et Saturne, et on pourrait en déduire que de nos jours, si quelque chose doit rendre la Terre totalement stérile (ça, ça arrivera), ça ne devrait pas venir d’un géocroiseur.

La vie existe et est parvenue à se maintenir sur Terre depuis 3,5 Ga au moins (et ce ne sont pas les menaces sur son existence qui ont manqué !). Même si un autre gros caillou de 10 km de diamètre devait refaire une nouvelle « extinction des dinosaures », les vraies menaces sur son maintien à ce jour sont :

Je ne compte pas la mort du Soleil lui-même : tout le monde sait qu’en devenant une géante rouge, la Terre finira consumée, voire avalée si notre étoile atteint son orbite.

#4

Plutôt 100 millions d’années, et encore :

Source : Séminaire Poincaré XIV (2010)

#5

Wow. Merci Trit’ et Serpolet pour la contextualisation compacte mais complète. C’est toujours intéressant d’avoir ce genre de perspectives même si comme d’hab en astronomie / astrologie, c’est dur de réellement se représenter ces dimensions (perso j’ai déjà pas réussi à visualiser la vitesse de 25000km/h ça me dépasse trop totalement xd)

#5.1

Hum, ça me pique trop les yeux, l’astrologie, ça n’est pas franchement de la science, copié-collé de wikipedia :

L’astrologie est un ensemble de croyances et de pratiques fondées sur l’interprétation symbolique des correspondances supposées entre les configurations célestes (la position et le mouvement des planètes du système solaire) et les affaires humaines, collectives ou individuelles.

et chez le dico “le Robert”

Art de déterminer le caractère et de prévoir la destinée humaine par l’étude de l’influence supposée des astres.

Voilà, ne pas confondre, c’est mieux ;-)

#6

Heureusement, sur ce point là, on y travaille…

#7

Merci pour les infos. Y’en a pas a disposition mais je te met un pouce bleu :)

#8

” l’impacteur jettera son dévolu et sa carcasse “

Zeugma detected

(par contre la phrase est un peu bancale du coup)

#8.1

Justement, j’ai beaucoup apprécié ;-)

Et je suis d’accord, la formulation suivante serait syntaxiquement plus saine :

l’impacteur jettera son dévolu et sa carcasse sur le plus petit corps du système binaire afin de créer une collision

#9

Jupiter et Sature continuent “d’avaler” de gros astéroïdes et autres comètes. Ça prouve qu’il en reste pas mal et pas tous connus, même si ça confirme au passage le rôle protecteur pour nous de ces planètes géantes.

Par contre, il n’y a pas que les “destructeurs de monde”… Certains, bien plus petits, sont parfois découverts au tout dernier moment, et sont pourtant plutôt dangereux. Même un astéroïde d’une centaines de mètres comme Dimorphos, s’il est suffisamment dense et frappe la terre sous le mauvais angle et au mauvais endroit, peut détruire une grande ville voire une région ou un pays.

#10

j’avais lu quelque part, il y a quelques temps (source impossible à fournir) que statistiquement, des géocroiseurs de la taille de celui qui a touché la Terre il y a 66 millions d’années, la Terre en rencontre environ tous les 50 millions d’années.

Nous avons de la chance : le prochain a du retard…

#10.1

Il y a un risque permanent lié à la ceinture d’astéroïdes sauf qu’on a aucune idée de la trajectoire individuelle de tous ces objets. On ne mesure pas tout et on a aucun instrument capable de le faire 24⁄7, il y a cependant des projets de surveillance continue.

Le reste, ce qui est en dehors du système solaire, c’est incalculable sans faire très large et donc inexploitable en pratique.

Il y a de plus une vraie question au sujet de la composition et de la masse. On pourrait très bien ignorer comme risque grave des objets petits mais très denses et a contrario des gros objets mais très friables.

C’est une galère.

#11

Astronomie uniquement. L’astrologie n’est pas une science, mais uniquement du baratin.

Pas les mêmes échelles de temps : certes, depuis 200 ans environ, la quantité de CO₂ augmente dans l’atmosphère, mais tout ce que les humains ont balancé depuis ce temps finira par être capté à nouveau en l’espace de quelques milliers d’années maximum (ça veut pas dire que la situation actuelle n’est pas urgemment préoccupante, nuance).

Là, je parle de la tendance générale sur des millions d’années, qui, elle, est à la baisse et finira par atteindre un seuil empêchant la photosynthèse, faute de CO₂ disponible en quantités suffisantes dans l’air.

Je t’en prie… Je suis juste passionné par l’astronomie depuis que j’ai 5 ans, c’est tout. ^^

1. Oui, ça continue, mais on peut se dire, surtout en imaginant quelle était la situation dans le premier milliard d’années de notre système, que le plus gros des menaces de ce type est derrière nous, maintenant. Enfin, pour ce qui est des menaces endogènes uniquement (les conséquences du passage rapproché de Gliese 710, qui devrait au moins taper vaillamment dans le nuage d’Oort, ça…).

2. Oui, mais ça resterait très localisé, et ça ne devrait pas vraiment faire plus de dégâts qu’une autre catastrophe naturelle (éruption volcanique, raz-de-marée, séisme, glissement de terrain…).

Ce n’est qu’une moyenne statistique : tu peux en avoir 2 à 5 Ma d’écart sur une période de 100 Ma, ça restera une fréquence moyenne d’1/50 Ma.

On peut pas observer ceux qui se trouvent derrière le Soleil (parce qu’il les cache), et plus un corps est léger, moins son orbite est stable dans le temps : le moindre objet qui passe à côté, et la trajectoire se retrouve modifiée.

C’est pour ça qu’on ne peut pas exclure qu’à terme, Dimorphos finira par tomber sur Didymos à cause de DART, alors que ça aurait pu arriver beaucoup plus tard (ou pas du tout) sans ça.

#12

Il me semblait pourtant que la quantité de CO2 soluble dans les océans décroissait avec la température, ce qui menait à une rétroaction positive (plus de CO2 dans l’atmosphère -> plus d’effet de serre -> océans plus chauds -> dégazage des océans -> plus de CO2 dans l’atmosphère = emballement). Par quel miracle les océans arriveront à capter plus de CO2 malgré le réchauffement ?

#13

Un risque d’hiver nucléaire ?

A ma connaissance, seulement l’éruption d’un supervolcan ou de la ceinture de feu peut provoquer naturellement ça.

#13.1

Hiver d’impact (et hiver volcanique dans le cas des volcans)

Pour l’événement de la Toungouska il y a eu pas mal de poussière dans l’atmosphère (« à tel point qu’on pouvait dans le Caucase lire le journal la nuit »).

#14

Non, justement, ça ne serait pas forcément si localisé et si bénin. Entre un astéroïde de quelques dizaines de kilomètres comme celui qui a causé le cratère de Chicxulub et la disparition des dinosaures, et celui de quelques centimètres qui ne donne qu’une étoile filante, il y a tout un panel. En comparaison avec un autre type de catastrophe naturelle, ça peut être équivalent à un supervolcan dans une région très peuplée.

Mais la différence est que là on peut espérer le prévoir à temps et, surtout, l’éviter – ce qu’on n’est pas prêt de pouvoir faire avec un simple volcan. C’est là le but de cette mission DART.

#15

Et tout cela pour la modique somme de ?

#15.1

la question est-elle pertinente ?

#16

On vient juste d’inventer des capteurs à muons. Et mêmes des hélicos pour cibler les chambres volcaniques.

https://www.nature.com/articles/nature24647

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspa.2021.0320

A l’échelle géologique on ne sera plus les derniers des pharaons.

#17

Exact, le réchauffement réduit la capacité d’absorption de CO2 par l’eau et donc les océans. Mais le plus gros de l’absorption est en fait transformé en calcite (sous forme de squelettes/carapaces) par les organismes qui pratiquent la photosynthèse dans l’océan, et tombe à leur fin de vie au fond de l’océan et en gros sort du cycle. Il y a aussi une grosse influence des courants marins qui emmènent l’eau riche en CO2 dans les profondeurs, et remontent des nutriments pour ces mêmes organismes pratiquant la photosynthèse près de la surface.

Et avec le réchauffement climatique ces courants sont aussi affectés, donc pour l’instant l’absorption du CO2 augmente mais la tendance risque de s’inverser à partir d’un certain niveau de réchauffement.