La nouvelle mouture de Debian est sur le point de sortir, entrainant avec elle de nombreux autres systèmes Linux. Comme toujours, cette distribution brille par son support des architectures et la stabilité de ses composants, mais dans cette version 11, quelques nouveautés spécifiques sont quand même à noter.

L’arrivée d’une nouvelle version majeure de Debian est toujours un évènement dans le monde informatique. D’abord parce que cela n'arrive pas si régulièrement. Debian 10 est ainsi sortie en juillet 2019, la 10.10 en juin 2021. On est loin de distributions ayant un cycle de six mois (Ubuntu, Fedora…) ou même du camp d’en face, avec un macOS annuel, une révision majeure de Windows par semestre (le rythme sera annuel pour Windows 11), etc.

Ensuite parce que cette distribution Linux est copieusement utilisée, que ce soit sur des postes clients ou sur des serveurs. Mais elle sert également de socle à un très grand nombre d’autres distributions, dont la plus connue est Ubuntu, servant elle-même de base à d’autres systèmes comme Linux Mint.

Avec Debian, il est surtout question de stabilité. N’y cherchez jamais les dernières versions des composants et autres fonctionnalités « tendance », l’équipe privilégiant les moutures fiables, si possible LTS (Long Term Support). C’est notamment le cas du noyau Linux, dont la dernière LTS est utilisée : la 5.10 de décembre 2020.

Ainsi, les personnes connaissant peu ou pas cette distribution pourraient être surprises par le contenu de cette version 11, pas si « incroyable » que ça après deux ans de travail. Mais l’intérêt d’une Debian se trouve ailleurs.

Les architectures supportées

Quel que soit votre matériel, il est très probable que Debian 11 pourra fonctionner dessus. Sa prise en charge est exemplaire (et presque légendaire). Cette nouvelle mouture n’y fait pas exception :

- x86 : i386 (32 bits) et amd64 (64 bits)

- ARM : arm64, armel et armhf

- MIPS : mipsel (little-endian) et mips64el (little-endian 64 bits)

- IBM s390x (System z)

Les plus attentifs auront peut-être noté un absent. L’architecture Old MIPS (32 bits) disparaît en effet de la liste. Il est rare que les développeurs enlèvent un nom, et le retrait ne survient que quand le nombre de machines est si faible que le poids du support n’est plus justifiable.

Tous les composants mis à jour, beaucoup de LTS

Au cœur de Debian 11 se trouve donc le noyau Linux 5.10. Ce n’est pas la version la plus récente (la 5.14 arrive), mais elle dispose d’un statut LTS et donc d’un support de cinq ans.

Elle a un autre intérêt aux yeux de certains : le support natif du protocole VPN Wireguard. Ce qui a par exemple poussé QNAP à utiliser ce noyau pour QTS 5.0. Pour les personnes qui migreront depuis une Debian 10, le noyau 5.10 apportera dans tous les cas une longue liste d’améliorations, notamment sur le support matériel.

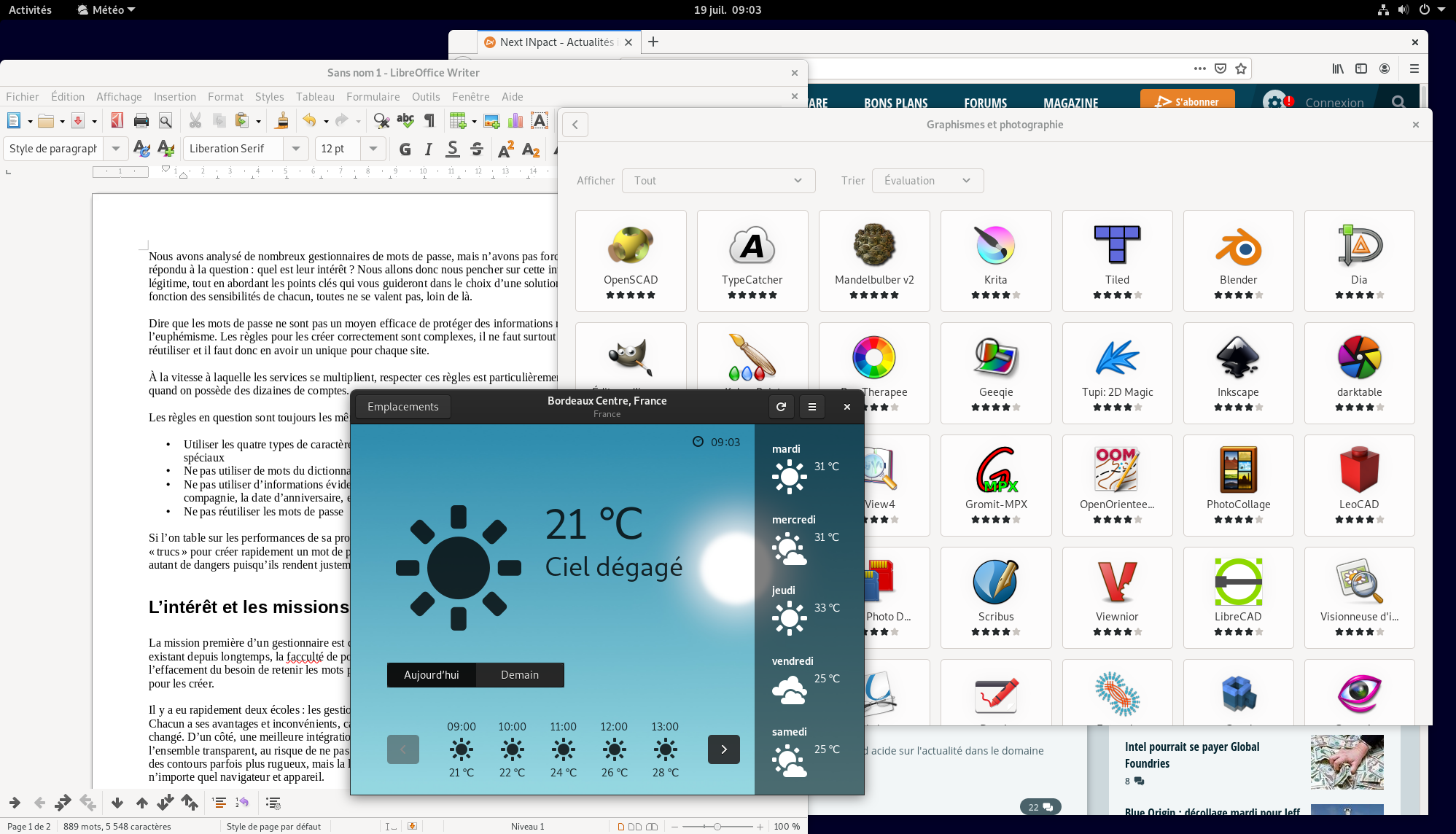

Autre grand classique de Debian, la multitude d’environnement de bureau que l’on peut installer depuis l’image DVD. Dans Bullseye, on retrouve KDE Plasma 5.20, GNOME 3.38, Xfce 4.16, LXDE 11, LXQt 0.16 et MATE 1.24. Contrairement à certains composants, ce sont souvent les dernières révisions disponibles… tout du moins sur des branches éprouvées. Ainsi, GNOME 40 attendra, on reste sur ce que l’on connaît de longue date.

Le reste du système suit la même tendance, avec quelques évolutions notables, comme le passage à la branche 7.0 pour LibreOffice, désormais considérée comme suffisamment stable. Firefox passe à la branche ESR 78.9 et Chromium à la version 89.0 (passée à la 90.0 via une mise à jour depuis la disponibilité de la RC2 de Debian 11).

Parmi les autres logiciels clés, signalons Calligra 4.4, GNUcash 4.4, GCompris 1.0 (outils éducatifs) ou encore Rosegarden 20.12 (créations musicales). Même chose pour les développeurs, avec des mises à jour pour tous les paquets : OpenJDK 11, Python 3.9.1, Samba 4.13, GIMP 2.10.22, MariaDB 10.5, PHP 7.4, Nginx 1.18 ou encore Perl 5.32. Voici une liste des composants clés mis à jour entre les versions 10 et 11 de Debian :

Les adeptes du chiffrement regretteront que GnuPG se soit arrêté à la version 2.2.20 alors que la 2.2.29 LTS est là. Il faudra aussi faire l'impasse pour le moment sur la 2.3x, avec nouveaux algorithmes par défaut et gestion des modules TPM 2.0 pour le stockage des clés privées. Il reste néanmoins possible de l'installer en passant par les dépôts de la branche « expérimentale » avec la commande suivante :

sudo apt -t experimental install gnupg

On apprécie en revanche qu'OpenSSH en soit à la version 8.4p1. Elle avait notamment amélioré le support des clés de sécurité pour la connexion (plutôt qu'un mot de passe) introduite avec la version 8.2. L'accès depuis Debian à cette fonctionnalité devrait sérieusement contribuer à sa généralisation.

Debian 11 compte aussi quelques retraits. Python 2, Qt4 et les bibliothèques KDE 4 ne sont plus présents dans le système. Les personnes suivant la progression générale des distributions Linux ne seront pas étonnées, puisque ces anciennes briques ne sont plus vraiment utilisées depuis un moment. La transition vers Python 3 aura notamment pris du temps, mais la plupart des systèmes ont aujourd’hui terminé.

Quelles nouveautés majeures dans Bullseye ?

Maintenant que l’on a abordé les habituelles évolutions de paquets, que peut-on vraiment dire de Debian 11 ? Les nouveautés les plus importantes de cette distribution sont le plus souvent sous le capot.

La distribution a toujours mis un point d’honneur à intégrer avec précaution les changements, non seulement pour s’assurer d’un système aussi stable que possible, mais également pour ne pas chambouler les utilisateurs par des cassures ergonomiques. Si vous savez utiliser Debian 10, la version 11 ne changera presque rien à vos habitudes.

Aussi les améliorations sont-elles à chercher du côté de la simplification des tâches courantes. De bons exemples sont l’impression et l’utilisation des scanners. Des capacités que le système possède depuis longtemps bien sûr, mais dont l’usage est ici simplifié. Via l’intégration d’app-usb et scane-escl respectivement, les imprimantes et les scanners vont pouvoir fonctionner dans une bonne partie des cas sans devoir installer de pilotes.

Ces composants autorisent l’exploitation du matériel sans qu’une implémentation par le constructeur soit nécessaire. Debian cherche à traiter ces équipements comme s’ils étaient sur un réseau. Le système peut donc les détecter et les configurer sans intervention (ou presque) de l’utilisateur, simplifiant d’autant leur maniement.

Debian 11 est également la première version du système à prendre en charge nativement ExFAT, système de fichiers créé par Microsoft, mais dont les spécifications ont été ouvertes en août 2019, permettant un support natif dans le noyau Linux depuis sa version 5.4. Depuis, ce support a été largement amélioré, notamment par Samsung.

Pour autant, Debian ne fournissait pas de noyau incluant le fameux pilote. C’est maintenant le cas, et le paquet exfat-fuse n’est plus nécessaire. Il reste utilisable (ne serait-ce que par habitude), mais devra être invoqué par mount.exfat-fuse. Tous les outils pour créer et vérifier des partitions ExFAT sont fournis par le paquet exfatprogs.

Parmi les autres modifications et améliorations, citons par exemple l’activation par défaut du journal persistant de Systemd, les fichiers étant stockés dans le dossier /var/log/journal/. On reste sur Systemd avec la bascule vers la v2 des control groups (cgroupv2), en vue de proposer une hiérarchie unifiée de contrôle des ressources.

Le composant LTSP (Linux Terminal Server Project) a été entièrement réécrit et lâche au passage son support des clients légers, désormais assuré par X2Go. On note également que /srv/tftp est désormais utilisé comme base de démarrage réseau en lieu et place de /var/lib/tftpboot.

Ceux qui se servent souvent de xdg-open et run-mailcap pourront utiliser la nouvelle commande open, qui agit comme un alias. Elle sert à ouvrir un fichier dans l'application déclarée par défaut pour son extension.

Signalons aussi quelques petits changements pour les navigateurs. Firefox ESR et Chromium sont ainsi fournis avec DuckDuckGo comme moteur de recherche par défaut. Un changement simple et aisément modifiable, mais bien plus en phase avec la philosophie de Debian. Dans le cas de Chromium, la page d’accueil a également été changée pour pointer sur la page interne, et non plus sur Google. Là encore, question de cohérence.

Dans une moindre mesure, Debian 11 fournit un nouveau thème par défaut, incluant un fond d’écran, l’écran de connexion et un jeu de couleurs pour l’interface, dès l’installation. Nommé « Homeworld », créé par Juliette Taka et prenant son inspiration dans le mouvement Bauhaus, il vise le calme et l’inspiration, mais comme dit, aucune habitude ne sera chamboulée. À noter que la designer et graphiste est sélectionnée pour la troisième fois dans Debian, puisqu’elle était déjà à l’origine des thèmes des versions 8 et 9.

Un mot sur le comportement général et les performances

Le système testé est pratiquement finalisé, le Full Freeze datant de quelques jours. Il est donc très stable et nous n’avons rencontré aucun plantage ni même bug en plusieurs jours d’utilisation, que ce soit en installation native ou dans une machine virtuelle. Pourquoi utiliser les deux ? Parce qu’elles permettent de se faire une meilleure idée des performances générales, sans tomber dans les benchmarks ultra poussés.

En installation native et sur la base d’un Ryzen 5 5600X épaulé par 16 Go de mémoire, il est évident que le système est très réactif. En machine virtuelle, nous avons limité le matériel à un seul cœur et 2 Go de mémoire, et la réactivité générale s’en est à peine ressentie. La fréquence du processeur joue évidemment à plein régime, mais il faut compter sur les optimisations du système, dont celles du noyau 5.10.

Dans cette configuration, c’est la mémoire qui finit par coincer quand plusieurs applications sont ouvertes, notamment le navigateur. Firefox ou Chromium, même combat.

Plus généralement, le mouvement des distributions Linux va vers toujours plus de performances, une tendance que l’on observe dans presque tous les OS. Les configurations minimales sont figées depuis de nombreuses années. Debian n’atteint peut-être pas les performances et la réactivité d’une Fedora (qui en fait une marque de fabrique), mais personne n’aura à se plaindre de Bullseye : le système répond vite et fait ce qu’on lui demande.

Et... c'est tout ? Oui, et c'est tant mieux

Certains pourraient s'étonner du « manque de nouveautés », surtout au regard du temps investi. La maturation des nouvelles versions est en effet lente : une majeure tous les deux ans environ. Mais n’est pas Debian qui veut.

Si cette distribution est autant reprise comme base, c’est pour son extrême solidité. L’équipe a toujours été volontairement conservatrice, avec un accent sur les composants dont le temps a éprouvé la fiabilité. Et dans ce domaine, on ne peut pas tout avoir. Et les aficionados de Debian lui en savent gré : c’est un système très stable, sans esbroufe, polyvalent et que l’on peut utiliser avec pratiquement tous les environnements de bureau existants.

On note d’ailleurs une évolution ces dernières années, avec des personnes basculant sur Debian pour ces raisons et laissant derrière elles des systèmes beaucoup plus grand public.

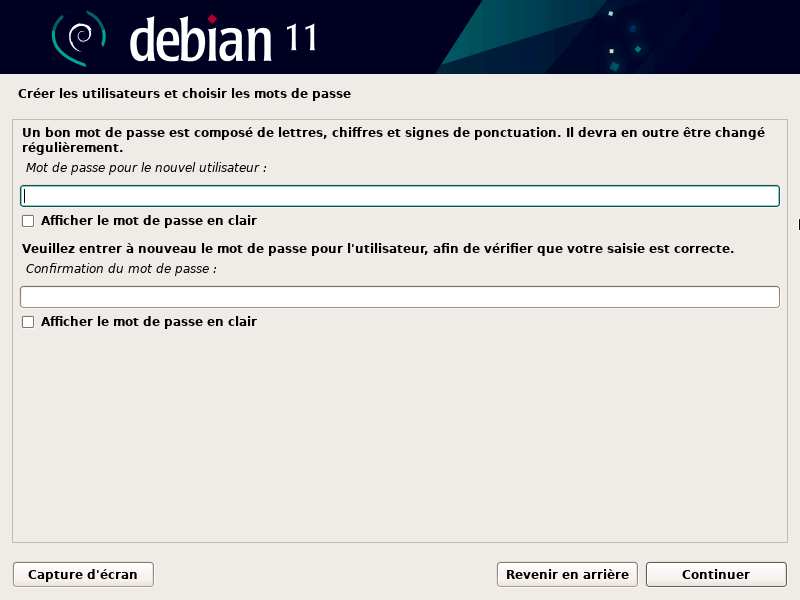

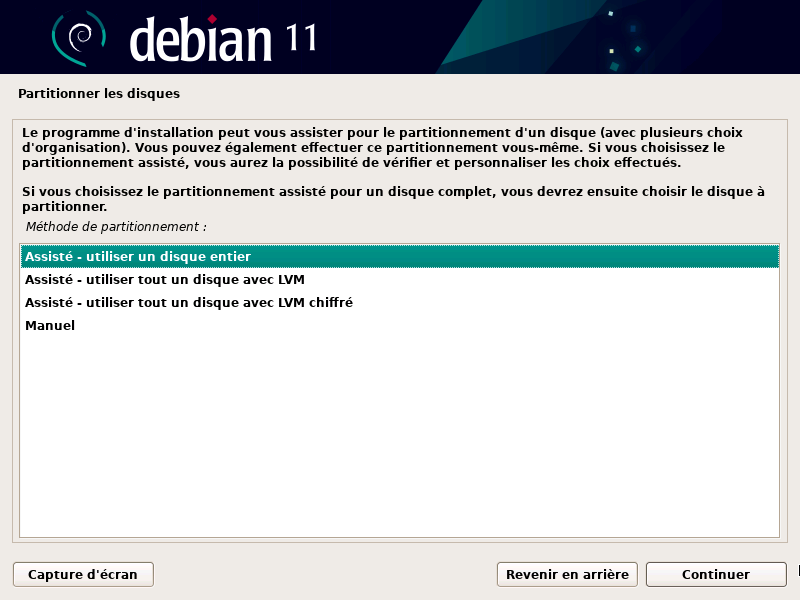

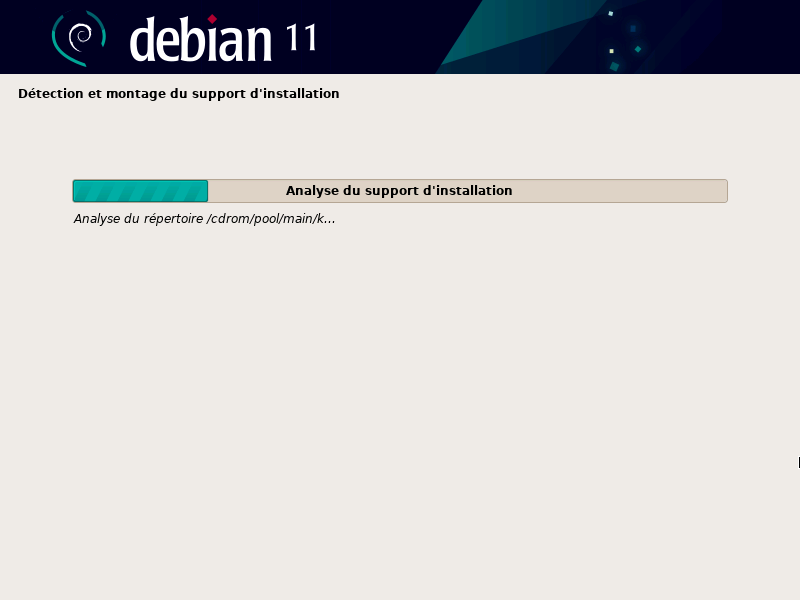

Sur ce point, on aimerait d’ailleurs que l’équipe fasse un petit effort sur l’installeur. Rien de très compliqué pour qui connaît un tant soit peu l’informatique, mais encore trop détaillé pour le néophyte, avec de nombreuses étapes. Il suffirait que Debian propose un mode dédié, sans toucher à l’actuel. Malgré quelques simplifications ici et là, on reste (très) loin d’une Ubuntu, dont l’installeur est d’ailleurs en pleine réécriture pour profiter de Flutter.

Comment installer Debian 11 ? Actuellement, on peut récupérer la Release Candidate 2 depuis le site officiel. Mais au vu de l’imminence de la sortie finale, nous vous conseillons d’attendre les derniers ajustements. Nous mettrons cette actualité à jour dès que la version finale sera disponible.

Commentaires (26)

#1

J’y suis passé depuis quelques semaines, le noyau de buster ne supportant pas mon matériel, et rien à redire, juste un bug sous nautilus qui a vitre disparu. Étant un utilisateur plutôt lambda (sans besoin particulier), j’apprécie vraiment cette distribution depuis de nombreuses années donc je conseille fortement !

#2

Je suis dessus pour un de mes serveurs depuis le full freeze c’est très stable.

Je préfère avoir un poste utilisateur sous une rollingrelease (Manjaro) mais Debian reste indétrônable sur les serveurs lambda sans besoin particulier.

#2.1

Je vous recommande d’essayer Debian Sid. Une merveille sur un PC de travail (je garde la Stable pour les serveurs).

Jamais de problèmes.

#2.2

Testing si tu veux.

Mais Unstable (aka ‘Sid’) c’est pas un truc à recommander. C’est pas que ton système serait instable comme un Windows 95, mais plus des problèmes de dépendances cassées régulièrement, avec les conséquences évidentes de dysfonctionnement, un gros travail de veille et de maintenance.

Le truc qui peut te dégoûter de GNU/Linux quand tu veux quelque chose d’utilisable au quotidien.

Je fais le choix de Debian stable sur mes machines Desktop perso pour justement être tranquille. Je fais assez d’admin, parfois des numéros d’équilibriste, au boulot. Et plus globalement le choix de Debian pour le respect de la FSH et autres standards auxquels je tiens.

#2.3

Bah écoute c’était l’a priori que j’avais au début (puisque c’est souvent ce qu’on lit) mais en fait c’est l’inverse (après quelques années d’expérience dans les deux branches). Avec Testing, lorsque tu as un problème de paquet, il met beaucoup (mais genre vraiment beaucoup) plus de temps à être résolut, alors qu’avec Sid, c’est réglé dans les quelques jours généralement (si c’est signalé bien sûr).

Malgré l’apport récurent de nouvelles versions de paquets, je ne rencontre quasiment jamais de problèmes alors que ça fait des années que je l’utilise sur globalement trois PC (plus ou moins en fonction des périodes). Avec Testing, il m’arrivait d’avoir des problèmes logiciels qui ne se résolvaient jamais (comme si certains fichiers système ne changeaient pas après les mises à jours) alors qu’en Sid c’est super stable.

Quand une migration est casse gueule (trop grosses différences entre deux versions), c’est la branche Experimental qui est utilisée par Debian. Les plus gros exemples sont sans doutes Gnome (en version 40 depuis sa sortie mais ne sera probablement jamais dans Sid) et les pilotes Nvidia (lors de gros ajouts fonctionnels).

Lors de la version suivante, en fonction des tests effectués dans Experimental, celle-ci peut arriver dans Sid. Sid peut alors être considérée comme la version tournante stable (rolling release) de Debian et Experimental sa Testing. Testing étant la Testing de la Stable (je considère donc Debian Sid et Stable comme deux distributions totalement différentes qui auraient pu avoir un nom différent).

Après je n’utiliserais pas cette version pour un serveur (au même titre que je n’utiliserais pas Arch Linux ou similaire) car trop peu d’intérêt d’avoir les dernières versions face au risque (même faible) de casser quelque chose (même si cet argument peut être contré par celui-ci concernant la sécurité).

Globalement une Debian Sid est clairement plus stable qu’un Windows 10…

Après tu as peut-être une expérience différente. Les retours sont toujours appréciables.

#2.4

Clairement pour être passer de testing à Sid, je recommande plutôt sid. Les 2 nécessite de faire bien attention lors des mise à jour, mais testing n’est clairement pas fait pour ça (de la rolling release). testing c’est à utiliser si tu veut utiliser la prochaine stable (et qu’elle va sortir dans pas trop longtemps), mais quand Bullseye va être sortie, les prochaines versions de testing ont de bonne chance d’être cassé, là ou Sid à de bonne chance d’être fonctionnel.

Dans les fait ni Sid ni testing sont des vrai rolling release, mais sid est assez réactif pour être utiliser en tant que tel, testing c’est une mauvaise idée dans cette logique.

#2.5

Pas besoin de faire très attention, apt-listbugs suffit.

#3

C’est @Cumbalero qui va être content !!!

#4

J’ai migré une de mes machines dimanche, comme un gosse qui veut pas attendre minuit à Noël.

Rien à signaler jusqu’à présent.

#5

D’ailleurs, à propos de “Debian n’atteint peut-être pas les performances et la réactivité d’une Fedora”, c’est en quelque sorte un choix délibéré.

Fedora se veut un peu plus réactif, mais cela se fait au détriment de la consommation CPU (en simplifiant à 3000%, certains timers sont plus courts sur Fedora, ça réagit plus vite mais ça consomme plus). Autant sur un PC fixe cela n’est pas gênant, mais sur un laptop ou un environnement où la consommation est critique, le choix de Debian a du sens.

On avait un soucis comparable sous Chrome, qui avait aussi un timer (JS) plus court que ses concurrents, d’où de meilleurs perfs mais plus de conso CPU.

#5.1

Intéressant comme explication technique, merci.

#6

:P

La bonne nouvelle c’est que les personnes qui utilisent Debian Testing (c’est mon cas) vont enfin voir le dégel et l’arrivée des nouvelles versions des softs (genre NSD 4.3.7 qui devrait sortir dans quelques jours 🤤)

#7

C’est super pour le desktop et ça fera plein de nouveaux serveurs légers et fonctionnels comme on les aime !

Cela étant, si l’équipe Debian pouvait se concentrer un peu plus sur Mobian, et notamment sur un Phosh dont on ne peut toujours pas virer le code 4 chiffres, dont la consommation reste indécente, dont la détection de l’adaptateur RJ45 officiel de Pine reste pour le moins aléatoire, sans compter les icônes flash et dock, toujours non prises en charge, ou encore les interfaces Gnome catastrophiques (mais là, les développeurs Gnome sont en cause) - y compris pour la partie préférences, et je rajouterais enfin un firefox dont les bugs en mobile sont quand même grossiers côté HTML/JS, ce serait de très très très gros progrès fort appréciables… Et j’oubliais bien entendu la partie téléphone pure, actuellement inexploitable au niveau professionnel, avec des correspondants au son haché ou qui n’entendent pas ce que vous dites, ce qui est quand même, en théorie, le but premier d’un smartphone…

Bref, il y a vraiment du pain sur la planche côté Debian mobile, et il serait peut-être de s’y mettre un peu plus sérieusement, parce que là, en 1 an, à part la rotation automatique, et quelques petites améliorations certes appréciables, mais au compte goutte, on a 10 ans de retard bien comptés à rattraper. Même un vieux mobile sous Firefox OS bat toujours très largement, et à plate couture, le pinephone actuel, pourtant théoriquement plus puissant matériellement.

#7.1

Je ne suis pas certain que Mobian soit géré par Debian, si ?

#7.2

Entierement d’accord. Sauf que l’equipe debian n’est pas en cause. Purism est en charge de phosh et calls. Pine doit gérer ses propres pilotes et les faire intégrer au noyau linux pour que ca se retrouve dans Debian. Pareil pour Firefox, responsabilité de Mozilla. Etc.

Vivement un gnu+linux mobile mature !

#7.3

J’ajouterai le support de Carddav par

gnome-online-account(du projet Gnome) afin de pouvoir utiliser ses contacts et pas tout retaper à la main à chaque install (et non les vcards ne sont pas gérés)… Ça fait des années qu’il y a des tickets sur le sujet mais ça n’avance pas (obligé de passer par Evolution donc autant dire que c’est niet en concret).J’ai conscience que le projet est communautaire (j’y participe) mais trop d’efforts sont concentrés sur un renouveau de l’interface (qui intervient trop souvent) au même titre que Mozilla Firefox au lieu de se concentrer sur les fonctions de base qui rendent un produit utilisable (comme s’il y avait une espèce de peur à affronter le réel et qu’un changement régulier d’interface permettait de trouver un échappatoire éternel… Cela doit porter un nom en psychologie…).

D’autant plus que Gnome brasse quand même pas mal avec les dons donc que font-ils de l’argent ? Je n’insinue pas qu’ils sont pétés de tune mais développer une fonction aussi basique que Carddav ne doit pas relever d’un défi insurmontable pour une entreprise de dev payée à la prestation.

#8

Vivement la Devuan qui va en découler !

Signé : un vieux qui supporte pas systemd …

#8.1

Enfin Wireguard et Podman utilisable sans bidouilles supplémentaires !

Depuis que je me suis aperçue (1) que ce machin fait même les crontab et autre il commence à m’agacer …

Je n’arrive pas à trouver (rapidement), quel system d’init utilise Devuan ? OpenRC ?

Pas trop de problème sur une machine de travaille (non serveur) ?

1: Merci Adrien D au passage

#8.2

C’est pas grave ça, tu peux continuer d’utiliser crond à côté, ou utiliser les minuteurs systemd à la place. Ça fonctionne bien et c’est beaucoup plus flexible.

Niveau sécurité et gestion de l’usage des ressources je ne peux pas faire marche arrière, il est si simple d’isoler un service ou lui restreindre les ressources utilisées…

#8.3

Systemd est techniquement pas mal car il apporte beaucoup de fonctionnalités sous la forme d’un outil relativement cohérent. C’était des critiques que j’entendais de vieux Unixiens à mes débuts, “Linux c’est un truc fait par des devs pour des devs” parce que d’un côté ils avaient leurs commandes d’administration selon le système, et de l’autre c’était du paluchage de fichiers de confs.

J’apprécie aussi ses fonctions d’isolation et la façon dont les traces sont centralisées et faciles à requêter. Même si avant c’était aussi facile de

grepdans des fichiers, le problème était quand un logiciel respectait pas l’orga du filesystem et que tout était éparpillé… Ayant intégré un progiciel bordélique de ce type, j’étais content de pouvoir recentraliser toutes ses traces proprement pour faciliter le taff du run derrière.Mais le hic, c’est que c’est un système monolithique qui fait papa/maman/le café et va donc à l’encontre de la philosophie Unix (“fais une seule chose, mais fais-le bien”). Et que les fichiers service ne sont pas portables là où les scripts d’init l’étaient.

Ca et des soucis de respect de la vie privée car il a des DNS Google dans le code en secours si les resolveurs configurés ne fonctionnent pas. Par contre je n’adhère pas aux théories du complot qu’on peut lire un peu partout comme quoi c’est Red Hat qui veut avoir la main mise sur le monde entier blablabla…

#8.4

Beaucoup de choses fausses… après 10 ans de débats/trolling sur le sujet c’est dommage.

Si systemd s’est déployé un peu partout c’est pas uniquement à cause d’un complot reptilien. C’est qu’il rend d’énormes services en production sur des serveurs traditionnels comme sur du desktop et que surtout c’est un non-sujet une fois en place.

#9

La moitié de mon message pointait les avantages de systemd que j’avais en tête, au cas où tu l’aurais manqué.

#10

Ma machine de bureau est sous Debian Sid depuis 23 ans. Le seul gros pépin a été lors de la transition XFree -> Xorg, où je n’arrivais plus à lancer X11 (vers 2003, je dirais). Mais jamais de système non-bootable, jamais de système inutilisable. Parfois de petits désagréments, mais rien de bloquant ni d’insoluble en quelques minutes.

Debian Sid est déjà beaucoup plus stable que beaucoup de rolling releases.

#11

Un point important à rappeler avec Testing : les mises à jour de sécurité ne sont pas garanties. Tu peux te retrouver avec des failles non corrigées pendant des mois (c’est arrivé dans l’histoire de testing, et ce n’est pas un problème), car des incompatibilités entre paquets bloquent la migration de unstable vers testing.

Ça peut ne pas être un problème (perso mon pc principal est migré en bullseye depuis environ 6 mois), mais il faut en être conscient.

#12

Pareil, en Sid au quotidien depuis des années sans problèmes.

De plus, la commande

apt upgrade(ouapt-get upgradeouaptitude safe-upgrade) permet de mettre à jour les paquets, mais sans jamais désinstaller un paquet installé. Ça permet d’éviter de casser des dépendances ou de se retrouver avec des trucs bancals pendant une phase de migration (comme XFree -> X.org à l’époque).Testing en rolling release, j’ai testé à une époque et c’est un peu pénible pendant les freezes.

#13

On a finalement une date: le 14 août!