C'est fait : après des mesures en 2017, Event Horizon Telescope a publié la première photo d'un trou noir (M87*). Pour y arriver, il a fallu déployer des moyens financiers, logistiques et techniques à la hauteur de l'enjeu. Comme pour les ondes gravitationnelles, cette avancée valide de nouveau la théorie d'Albert Einstein, et ce n'est pas anodin.

C'est une publication majeure pour les astrophysiciens, qui aura nécessité des dizaines de Po de données, des mois de calculs, une collaboration internationale de 200 scientifiques et la mobilisation de huit télescopes sur quatre continents. L'image a été dévoilée lors de six conférences de presse simultanées dans le monde, avec la publication de six articles scientifiques dans la foulée (sur Astrophysical Journal Letters).

Les images ont été capturées il y a tout juste deux ans, en avril 2017. Le temps de les rapatrier et de les traiter, la première image du trou noir supermassif M87* est finalement apparue sur l'écran d'ordinateur de Katie Bouman du MIT durant l'été 2018. Les scientifiques ne cachent pas leur joie : « Les livres d’histoire seront séparés en deux : avant et après cette image », affirme Michael Kramer, un des principaux chercheurs du BlackHoleCam, la contribution européenne au Event Horizon Telescope (EHT).

« Cette avancée scientifique majeure marque un tournant dans notre compréhension des trous noirs, confirme la prédiction d'Albert Einstein dans sa théorie de la relativité générale et ouvre de nouvelles perspectives d'étude sur l'univers », explique la Commission européenne, qui a financé une partie des recherches (14 millions d'euros pour BlackHoleCam).

Here's the moment when the first black hole image was processed, from the eyes of researcher Katie Bouman. #EHTBlackHole #BlackHoleDay #BlackHole (v/@dfbarajas) pic.twitter.com/n0ZnIoeG1d

— MIT CSAIL (@MIT_CSAIL) 10 avril 2019

Prendre en photo un trou noir, c'est essayer de voir l'invisible

Commençons par un rappel d'astrophysique : un trou noir est un objet céleste tellement massif et avec un champ gravitationnel si intense qu'il empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s'échapper. Puisque même la lumière ne peut en sortir, il est par définition bien difficile de l'observer.

L'institut de radioastronomie millimétrique (IRAM), financé en partie par le CNRS, explique qu'il existe une méthode pour contourner ce problème : « la limite au-delà de laquelle la lumière (et évidemment toute la matière) est piégée par le trou noir a été appelée l’horizon du trou noir [event horizon en anglais d'où le nom du projet, ndlr] Au moment où la matière franchit cette limite, la théorie prévoit qu’une dernière bouffée de lumière est émise, comme un dernier témoignage avant de sombrer dans le trou noir ». C'est justement ce qu'essaye de capturer l'Event Horizon Telescope (EHT).

Une photo de M87*, mais quid de Sagittarius A* ?

Fort heureusement pour nous, les trous noirs se trouvent à bonne distance de la Terre, mais cela complique leur observation. Sagittarius A*, au centre de notre galaxie, est ainsi à plus de 25 000 années-lumière de notre planète. De son côté, M87* – dans la galaxie M87 ou Messier 87 de l'amas de la Vierge du catalogue de Charles Messier – dont il est aujourd'hui question est situé à plus de 53,5 millions d'années-lumière.

Durant ses observations, l'EHT a braqué ses télescopes sur ces deux trous noirs. La masse du premier est d'environ 4 millions de fois celle du Soleil, tandis que le second est bien plus imposant, car il pèse la bagatelle de 6,5 milliards de fois notre étoile. Vue depuis la Terre, la « taille » des deux trous noirs devrait être relativement proche : le plus massif se trouve aussi bien plus loin.

Il est d'ailleurs étonnant que les scientifiques n'aient parlé que de M87* durant la conférence et qu'ils n'aient pas évoqué le cas de Sagittarius A*. Sheperd S. Doeleman (directeur du EHT) a répondu à une question sur le sujet, expliquant que le trou noir au centre de notre galaxie bougeait plus rapidement dans le ciel que M87*, ce qui complique les observations. Il garde néanmoins espoir d'obtenir une image un jour.

Une volonté confirmée par Michael Kramer sur le site de l'European Research Council : « Pour l’instant, nous avons concentré nos efforts sur la M87 et, une fois cette opération terminée, nous concentrerons toute notre attention sur Sagittaire A* ».

Huit télescopes de concert, des Po comme s'il en pleuvait

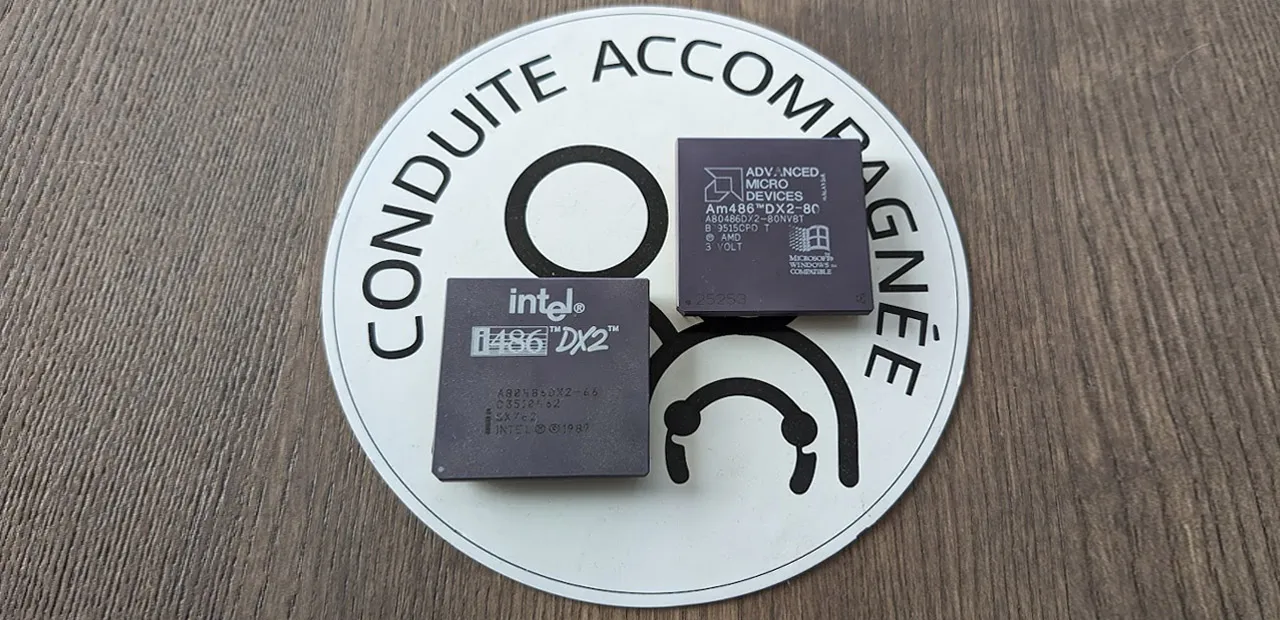

Pour obtenir un niveau de détails suffisant pour observer le trou noir, il faut un télescope dont la taille serait équivalente à... la Terre. Autant dire impossible. Les scientifiques ont trouvé une astuce : « connecter en réseau huit télescopes répartis dans le monde, situés dans des lieux isolés en haute altitude, notamment dans la Sierra Nevada en Espagne, sur des volcans à Hawaï et au Mexique, dans les montagnes d'Arizona, dans le désert chilien de l'Atacama et en Antarctique », explique la Commission européenne.

L'EHT a ensuite utilisé une technique d’interférométrie exploitant la rotation de notre planète : « il a ainsi créé un immense télescope virtuel d’une ouverture théorique égale au diamètre de la Terre ». Les données n'étant pas traitées en temps réel, il fallait assurer une synchronisation de très haut niveau. Des horloges atomiques ont été utilisées.

« Cette technique a permis à l’EHT d’atteindre une sensibilité et une résolution spatiale (20 microsecondes d’arc) jamais obtenues auparavant : il permettrait de lire depuis Paris un journal situé à New York », explique l'IRAM. Les observations ont été faites durant quatre jours où la météo le permettait : les 5, 6, 10 et 11 avril 2017. Durant cette période, au moins deux ou trois télescopes scrutaient le ciel en même temps.

Chaque télescope a enregistré environ 1 Po de données par jour, soit environ 30 Po de données au total, provenant de quatre continents. De telles quantités d'informations n'ont pas pu être transférées par les réseaux : des disques durs ont donc voyagé entre les continents.

Problème, ceux provenant du télescope situé au pôle Sud ont dû attendre la reprise des vols après un long hiver et ne sont arrivés au centre de calculs qu'en décembre 2017. Deux supercalculateurs à Bonn (Allemagne) et à Haystack (Etats-Unis) se sont ensuite chargés d'effectuer les opérations.

Un puzzle avec seulement une partie des pièces

Et ce n'est pas simple d'arriver au résultat obtenu. Avec « seulement » huit télescopes sur la surface de la Terre on n'obtient pas le même rendu que donnerait un télescope unique, mais de petits morceaux seulement. Avec la rotation de la Terre, les télescopes changent de position, permettant d'avoir d'autres angles de vues.

Mais même en combinant quatre jours de mesure et huit télescopes, on n'obtient qu'une petite partie des pièces du puzzle. Il faut donc non seulement réussir à le reconstituer, mais en plus combler les trous, ce qui explique le flou sur l'image finale. Problème, il existe une quasi-infinité de possibilités d'assembler les pièces existantes. Des algorithmes se chargent alors de tester les possibilités pour retenir au final la plus plausible.

Lors d'une conférence TEDx en 2016, Katie Bouman (en charge du traitement logiciel des images pour l'EHT) expliquait les différentes étapes de la reconstitution de l'image d'un trou noir ; une vidéo très intéressante et facilement accessible (en anglais).

On peut d'ailleurs noter que la ressemblance entre les images théoriques issues de la théorie d'Einstein et le résultat final provenant des mesures d'avril 2017 est troublante.

Les prédictions d'Einstein et de Luminet confirmées

L'IRAM explique que « cette image publiée aujourd’hui montre clairement une structure d’anneau avec une région centrale circulaire et obscure : c’est l’ombre du trou noir, qui se détache sur un fond brillant, exactement ce que prédit la relativité générale d’Einstein » (qui date de 1915).

« Bien sûr, nous aurions aimé prouver que Einstein avait tort, mais tout ce que nous voyons correspond parfaitement à la prédiction donnée par la relativité générale », lâche, un peu provocateur, Heino Falck, un autre responsable de BlackHoleCam. Comme dans le cas des ondes gravitationnelles, la photo/mesure directe est importante puisqu'elle permet de valider la théorie.

L'analyse de la photo, même floue, donne des détails intéressants : « la structure orange correspond à la matière surchauffée autour du trou noir, un plasma chaud de gaz. Sa lumière est déviée et renforcée par le trou noir qui agit comme une lentille ». « L’asymétrie entre la partie brillante dans le bas de l’anneau et celle moins brillante en haut est une signature très claire de la déformation de l’image engendrée par la présence du trou noir et correspond exactement à ce que les simulations numériques des scientifiques avaient prédit », explique l'institut de radioastronomie millimétrique.

Pour le CNRS, cette photo « démontre quarante ans plus tard combien était juste la toute première simulation au monde réalisée par Jean-Pierre Luminet », qui n'était alors qu'un jeune chercheur. Elle a été publiée en 1979 dans Astronomy et Astrophysics :

« Jean-Pierre Luminet imagine alors un cercle noir, qui ne s’appelle pas encore l’ombre du trou noir, au milieu d’un disque d’accrétion lumineux, avec un côté nettement plus brillant que l’autre. En effet, deux effets devraient décaler le rayonnement de ce disque parvenant jusqu’à nous : l’effet Einstein, par lequel le champ gravitationnel abaisse la fréquence et diminue l’intensité, et l’effet Doppler, par lequel le déplacement de la source par rapport à l’observateur produit une amplification quand la source se rapproche et une atténuation quand elle s’éloigne : un effet induit par la rotation du disque d’accrétion autour du trou noir. »

Son image n'était pas une vue d'artiste, mais se basait « sur les propriétés physiques alors supposées d’un trou noir et de son disque gazeux, comme la rotation et la température de ce dernier, et sur la théorie de la relativité générale d’Einstein ».

Le Centre national de la recherche scientifique a mis en ligne une vidéo de Jean-Pierre Luminet qui s’entretient avec le sociologue Michel Burnier sur l'image que véhiculent les trous noirs, aussi bien du point de vue scientifique que sociologique.

Le trou noir de Jean-Pierre Luminet en 1979 (qui rappelle Interstellar)

De nouveaux télescopes pour l'EHT, des plans pour la suite

Les scientifiques ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Les mesures vont continuer, avec de nouveaux télescopes en renfort. « Depuis la fin de l’année 2018, Noema, le deuxième observatoire de l’IRAM au plateau de Bure dans les Alpes françaises, a rejoint le réseau EHT. Ses dix antennes extrêmement sensibles en font le télescope le plus puissant du réseau dans l’hémisphère nord, et deux nouvelles antennes les rejoindront d’ici deux ans ». La sensibilité et la qualité des images seront ainsi améliorées.

Mais pour certains scientifiques, ce n'est toujours pas suffisant car ils sont limités par la taille de la Terre. Heino Falcke, un autre responsable de BlackHoleCam, a déjà un plan : aller dans l'espace. En utilisant des télescopes en orbite, il serait en effet possible de voir encore plus de trous noirs dans les décennies à venir.

Commentaires (41)

#1

Veritasium à fait une très bonne vidéo sur la photo pour expliquer ce que l’on voit

https://www.youtube.com/watch?v=zUyH3XhpLTo

Il y a même des sous titres ;)

#2

On peut rajouter que tout ce travail et résultat dérive de la thèse de doctorat du chercheur Sheperd S. Doeleman, directeur de EHT.

#3

Prendre en photo un trou noir, c’est essayer de voir l’invisible.

Rhaaalala ces scientifiques… Z’ont qu’a aller chez Jackie et Michel, y en a plein des photos.

#4

Merci pour ce dossier super intéressant, bon boulot.

#5

On n’a plus qu’à attendre que les chinois installent un interféromètre sur la face cachée de la lune pour améliorer encore la qualité des images. " />

" />

#6

Impressionnant ! Ces scientifiques me laissent sans voix sur leurs capacités, ils doivent vraiment s’éclater dans leur job ! Bravo à eux pour toutes ces découvertes.

#7

Merci pour cet article très intéressant

#8

" /> , merci pour cette belle synthese

" /> , merci pour cette belle synthese

#9

On le savait déjà, mais Firefox rulez ">

">

#10

Une aventure vraiment formidable.

#11

#12

Mais pour certains scientifiques, ce n’est toujours pas suffisant car ils sont limités par la taille de la Terre.

Amusant, et en même temps plein d’espérance. Aucune limite !

#13

En même temps, en capturant pendant une année, ils auront un télescope virtuellement de la taille de l’orbite terrestre…. Je pense que là ça devrait suffire.

#14

Merci pour ce dossier très intéressant et top " />

" />

#15

Ça ne marcherait pas, car tu n’aurais qu’une ligne (ou ellipse) de ton image.

#16

Si le caractère elliptique du positionnement de la terre est pris en compte, je ne vois pas de raison pour qu’une telle observation ne marche pas.

Surtout que c’est pas comme si c’était quelque chose qu’on ne savait pas faire: cela fait des siècles que les observations astronomiques tiennent compte du positionnement de la terre dans l’espace.

#17

#18

Je peux me tromper, mais il me semble que pour faire de l’interférométrie il faut réaliser les observations en même temps. Donc si on veut aller plus loin, il va falloir envoyer des radiotélescopes dans l’espace…

#19

….et, le réveil sonna !

" />

" />

(debout……c’est l’heure) !

lol !

#20

Retour sur Terre, notre planète si humide.

#21

#22

Mais comme il est dit à propos des rêves :

“We need to go deeper”

#23

#24

« Les livres d’histoire seront séparés en deux : avant et après cette image »

Autant je suis bluffé et rêveur à chaque nouvelle avancée scientifique, autant je me dis que l’humanité est tellement irrécupérable que tout ceci n’aura servi à rien si/quand elle s’éteindra d’ici 50⁄100 ans par cupidité et auto-mutilation de son habitat.

#25

Non, tu reconstruit l’image grâce au balaiement dû au mouvement.

Si tu te déplaces que sur une ellipse tu n’aura qu’une ellipse de tracée sur ton image, exactement comme si tu n’avais que cette partie sur un miroir de téléscope.

#26

Nope, voir mon commentaire du dessus

#27

#28

Merci pour ce commentaire " />

" />

#29

#30

ça…c’est vrai : “qu’il en faut……..” ! " />

" />

#31

#32

#33

Tu penses auxquelles ?

(et si c’est le cas, ça aura mis beaucoup plus qu’un siècle, sauf catastrophe façon météorite géante ; et l’homme a une résilience particulièrement forte, suffit de voir les endroits difficiles où il vit sur le globe terrestre)

#34

#35

#36

“soyons optimiste : donnons-lui…..allez, disons 500 ans” !

" />

" />

(mais, pas + )

“le sommet de la Montagne” a été atteint dans mes années ‘90-95, maintenant on est

“dans la pente descendante” !

#37

Nous ne sommes qu’en avril, donc on ne peut pas encore te décerner le prix du meilleur commentaire 2019, mais tu as mis la barre très haut.

Édit : réponse à Jack oneill, je ne sais pas ce qui a foiré (j’écris de mon portable)…

#38

#39

Fascinant !

#40

Tu m’inviteras dans ton autarcie coupée de toute réalité écologique, il doit y faire bon et on doit s’y sentir bien.

#41

Il existe un vaste monde entre le catastrophisme larmoyant des croyants fin-du-mondistes et les visions chimériques des utopistes postmodernes.