L'Earth Overshoot Day 2017, c'est maintenant, mercredi 2 août. Sur les 213 premiers jours de l'année, nous aurions donc consommé l'ensemble des ressources naturelles que la planète peut renouveler en un an. Un message alarmiste s'appuyant sur des calculs parfois approximatifs, mais véhiculant une idée de fond.

Chaque année, l'organisme Global Footprint Network publie un indicateur : « le jour du dépassement mondial ». Il s'agit de la date à laquelle « l’humanité aura consommé autant de ressources naturelles que ce que la Terre peut renouveler durant l’année entière ».

Du 21 décembre en 1971, au 2 août cette année

Si tout allait bien à la fin des années 60, la situation ne cesse de se dégrader depuis. Du 21 décembre en 1971, nous sommes passés à début novembre dans les années 80, mi-octobre en 1990, fin septembre en 2000 pour finalement arriver au 2 août cette année. Il s'agit de dates actualisées et recalculées chaque année en tenant compte « des dernières données et conclusions admises par la science » précise l'ONG.

Si la méthode de calcul utilisée pour obtenir cette date fait débat (nous y reviendrons), elle permet à tout un chacun de se faire une idée de l'état de santé de notre bonne vieille Terre et de son exploitation. Global Footprint Network et WWF (fonds mondial pour la nature) tirent la sonnette d'alarme cette année encore, mais notent des « signes encourageants ». Ils en profitent pour lancer des idées que tout le monde peut mettre en œuvre.

Quand l'empreinte écologique se frotte à la biocapacité de la Terre

C'est fait, l'humanité vit donc à « crédit » en 2017 et elle utilisera cette année « environ 1,7 planète ». Pour arriver à ce résultat, Global Footprint Network utilise deux indicateurs : l'empreinte écologique des humains d'un côté, la biocapacité de la Terre de l'autre.

Dans le premier cas, il s'agit de mesurer la surface terrestre et maritime dont nous avons besoin pour produire les ressources que nous utilisons (produits alimentaires, bétail, poisson, matières premières, terrains à bâtir, espaces pour les infrastructures, etc.) et les forêts pour absorber nos émissions de carbone.

De l'autre, la biocapacité est la surface disponible pour fournir les biens et les services écologiques dont nous avons besoin (forêts, zone de pêche et de pâturage, etc.), y compris concernant l'absorption de tous nos déchets. Notez que seuls les besoins et les rejets de l'homme semblent être pris en compte, pas ceux des autres habitants de la planète, dommage.

Lorsque la biocapacité est supérieure à l'empreinte écologique, tout va bien, on parle alors d'une réserve écologique. Dans le cas contraire, il s'agit d'un déficit. Ce rapport peut être calculé au niveau d'une région, d'un pays et même de la Terre.

Des hectares globaux comme unité de mesure, des facteurs d'ajustement

La méthodologie n'est pas sans soulever plusieurs questions, notamment car elle mélange des choses différentes comme les champs terrestres et les océans. Souvenez-vous, à l'école, on expliquait qu'il ne fallait pas additionner carottes et pommes de terre, l'idée est un peu la même dans le cas présent.

Pour contourner ce problème, des facteurs de rendement et d'équivalence sont appliqués afin de convertir tout ce petit monde en une même unité : « hectare global ». Par exemple, un hectare moyen de terres cultivées est multiplié par un facteur d'équivalence de 2,51 pour être converti en hectares globaux, alors qu'un pâturage aura un facteur de 0,42 seulement. Il n'y a pas forcément de bons ou de mauvais scores, simplement un calcul (qui n'est pas détaillé) permettant de faire rentrer tout le monde dans le même moule.

De son côté, le facteur de rendement permet de prendre en compte les différences entre les zones en termes de productivité sur un type de terrain précis. Ils sont différents pour chaque pays et calculés pour une année complète. En Allemagne par exemple, il est de 2,21 pour les terres cultivées. Multiplié par le facteur d'équivalence (2,51), on obtient ainsi un facteur de 5,6 environ. Cela signifie donc qu'un « hectare de terres cultivables est égal à 5,6 hectares globaux ».

Une fois l'ensemble de la surface de la Terre et des océans répertoriés et triés en fonction de leur utilisation, il « suffit » d'appliquer les bons coefficients (rendement, équivalence) pour trouver la biocapacité totale de la Terre. Pour l'empreinte écologique, l'ONG compile des données provenant des différents pays et les transforme également en hectares globaux. Problème, les informations ne prennent pas toujours en compte les mêmes points et les protocoles ne sont pas forcément identiques.

Malgré ses défauts, il reste « un indicateur utile »

Cette méthode de calcul à plusieurs détracteurs, dont Michael Shellenberge du Breakthrough Institute, comme le rapportent nos confrères de Slate. Pour lui, les mesures sont « si trompeuses qu'elles ne devraient pas pouvoir être publiées dans un contexte scientifique sérieux ». Il rappelle aussi que, bien évidemment, « nous ne pouvons pas consommer plus de cultures que ce que nous en cultivons », le problème étant la pollution au dioxyde de carbone. Plutôt que l'empreinte écologique, Michael Shellenberge souhaiterait qu'on parle d'empreinte carbone.

Dans tous les cas, le jour du dépassement à l'avantage de proposer un indice simple et imagé, malgré les défauts que nous venons de citer. C'est également l'avis de Léo Hickman, responsable WWF au Royaume-Uni : « Le concept d'hectare global est utilisé en référence depuis de nombreuses années et est calculé à partir d'une grande variété de jeux de données, mais je pense qu'il est préférable de le voir comme un indicateur utile plutôt que comme un chiffre absolu ».

Des conséquences immédiates, mais tout de même des signes encourageants

Chaque année, la date du jour du dépassement est recalculée pour toutes les années précédentes avec des données actualisées, afin de garder une cohérence dans la méthode. Par exemple, l'année dernière la date était fixée au 8 août, contre le 3 août 2016 avec la nouvelle formule. Un écart important (cinq jours) qui implique que les comparaisons ne doivent se faire qu'à périmètre constant.

Nous pouvons remarquer sur le graphique ci-dessous que l'évolution ralentit depuis 2011 : nous sommes passés du 5 au 2 août en l'espace de 6 ans. Pour la WWF, c'est un « signe que nos habitudes de consommation évoluent vers un modèle plus durable ».

Pour Global Footprint Network, les conséquences ne se font pas attendre : « Les coûts de ce déficit écologique mondial sont de plus en plus évidents dans le monde, comme en atteste l’endommagement du capital naturel sous forme de déforestation, d’érosion des sols, d’appauvrissement de la biodiversité, ou encore d’accumulation de carbone dans l’atmosphère ».

Malgré le retrait annoncé par Donald Trump sur l'accord de Paris, « de nombreuses villes, États et grandes entreprises américaines ont redoublé leurs engagements » indiquent l'organisation. De son côté, la Chine – l'une des plus grosses empreintes écologiques nationales au monde – resterait engagée à construire une « civilisation écologique ». D'autres pays seraient également sur la bonne voie comme l'Écosse, le Costa Rica et le Nicaragua.

La consommation varie beaucoup d'un pays à l'autre

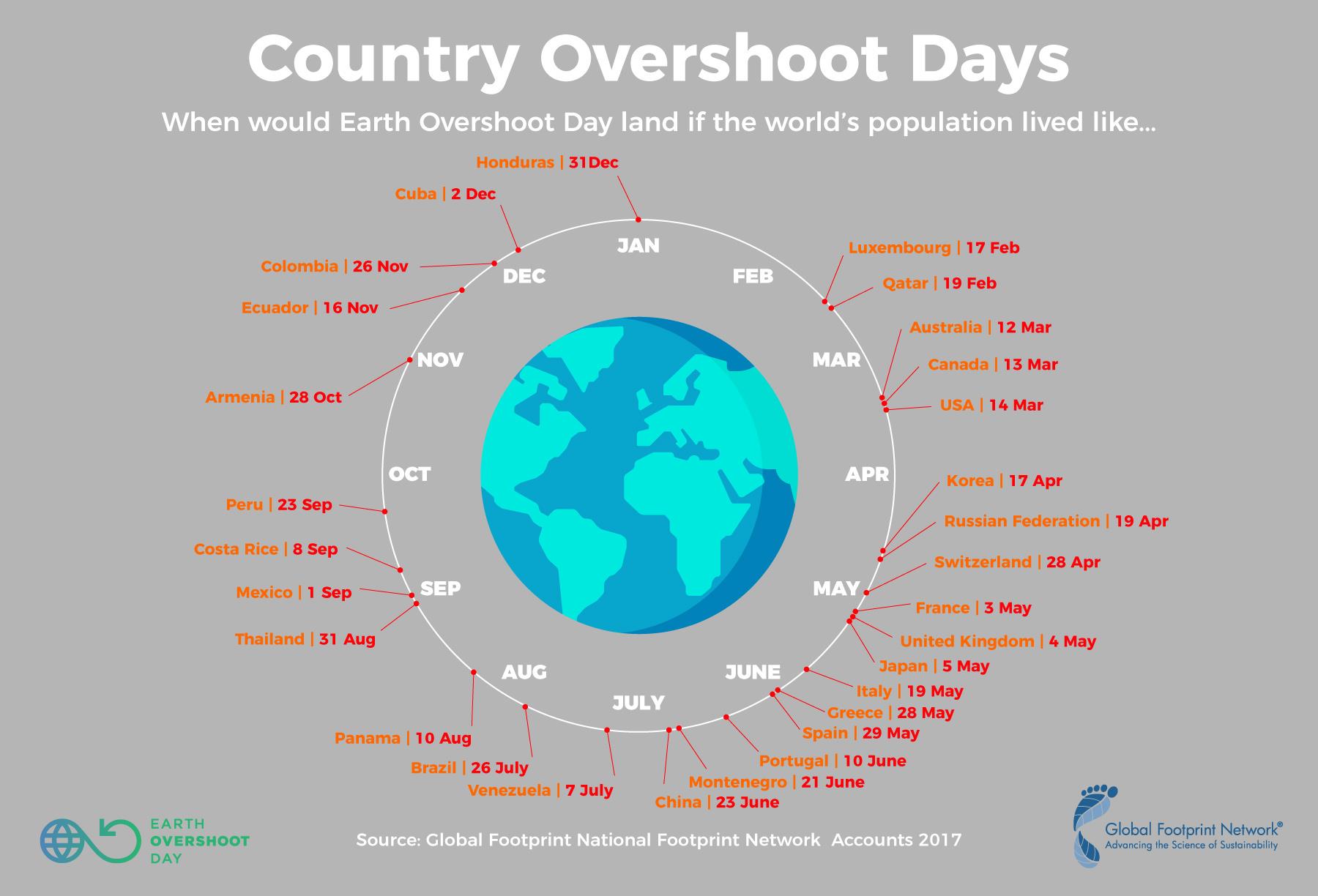

En plus d'un indice global, l'étude permet d'ailleurs de comparer le comportement des habitants de différents pays. Les cinq plus mauvais élèves sont : le Luxembourg, le Qatar, l'Australie, le Canada et les USA. Au contraire, si tout le monde vivait comme les Indiens, nous aurions une réserve énergétique puisqu'on ne consommerait que 0,6 Terre sur une année.

Si l'on ramène la consommation à l'échelle du pays, c'est la Corée du Sud qui arrive en tête avec un score de 8,8, suivi par le Japon avec 7,7. Pas forcément étonnant étant donné que les superficies des pays sont relativement faibles au vu de leur population. La France est pile dans la moyenne mondiale avec 1,7.

Nicolas Hulot veut faire de nous des cosmonautes à bord du vaisseau Terre

La biocapacité de la Terre n'est pas extensible à l'infini, il faut donc diminuer notre empreinte énergétique pour faire reculer la date du dépassement mondial. C'est d'ailleurs le sens de l'annonce du jour de Nicolas Hulot qui surfe sur la vague Earth Overshoot Day.

« Si nous souhaitons laisser le temps à la nature de régénérer les ressources qui sont indispensables pour nous (notre air, notre eau, les stocks de poissons, les sols agricoles de qualité), on doit changer en profondeur notre manière de produire et de consommer. Nous vivons à crédit, forcément d'un moment à l'autre nous risquons de passer de la rareté à la pénurie » indique le ministre de la transition écologique et solidaire.

Il souhaite donc que l'on passe d'une « économie de cowboys, à une économie de cosmonaute ». Fini les ressources illimitées (ou presque), il faut faire place à un système quasiment sans déchet où tout est réutilisé, comme c'est le cas dans la Station Spatiale Internationale.

Des pistes pour changer nos habitudes

Armés du hasthag #MoveTheDate, L'ONG et WWF veulent encourager les personnes à changer leurs habitudes afin de faire reculer le jour du dépassement mondial. S'il était en régression de 4,5 jours par an, nous arriverions à l'équilibre en 2050. Problème, le dernier recul marquant date de 2009 : nous sommes passés du 16 au 20 août (soit 4 jours de répit). Il faut ensuite remonter au début des années 80. Bref, ce n'est pas gagné et cela demandera vraisemblablement de gros efforts.

Quelques pistes sont pour les particuliers. Privilégiez les véhicules propres, le vélo, la marche et le covoiturage, car les transports sont responsables de 28 % des émissions de gaz à effet de serre en France selon WWF. Deuxième axe, limiter sa consommation de viande. L'élevage est en effet responsable de 14,5 % des émissions et « produire une tonne de viande de porc nécessite 2 fois plus de surface productive qu'une tonne de céréales ». Bien évidemment, cette situation fait également écho à l'augmentation de la population mondiale qui suit une courbe de croissance très soutenue.

Enfin, privilégier les circuits courts et éviter le gâchis : « le secteur alimentaire est responsable de 18% de l’empreinte carbone mondiale. Environ le tiers de la production alimentaire mondiale destinée à la consommation humaine est gâchée ». Pour vous situer par rapport au reste du monde, Earth Overshoot Day propose un simulateur :

Commentaires (130)

#1

L’être humain est très voraces.

#2

Arrêtez de vous reproduire comme des lapins = problème réglé " />

" />

#3

#4

Ou une bonne guerre pour réduire la masse.😰😈

#5

d’oh, le calculateur d’empreinte qui ne se lance pas si tu as un adblock :/

Et en plus tu ne sais te connecter qu’avec facebook :O

#6

NXI qui fait comme tout le monde et qui rapporte cette communication entendue aujourd’hui sur toutes les chaînes d’infos en continu.

Et de reprendre l’idée que l’on vit à crédit, ce qui est une ineptie. En effet, on vit surtout sur les économies passées. Vivre à crédit voudrait dire que l’on emprunte à une autre planète en s’engageant à leur rendre plus tard les ressources que l’on consomme.

Il faut d’urgence arrêter de consommer du pétrole vu la lenteur à laquelle il se produit.

Et pour cela : “si tout le monde vivait comme les Indiens, nous aurions une réserve énergétique puisqu’on ne consommerait que 0,6 Terre sur une année.”, je dirais surtout :

si tout le monde vivait comme les Indiens, de nombreuses personnes dormiraient dans les rues et mendieraient pour manger.

On pratiquerait l’infanticide des filles ou l’avortement sélectif, violerait les femmes, les enfants travailleraient et on aurait des castes tout en disant qu’il n’y en aplus.

Est-ce vraiment un modèle vers lequel il faut tendre ?

#7

Tu peux aussi te connecter avec une adresse mail, mais ça pue pour un site en.org !

Bref, ça sera sans moi.

#8

je me suis connecté en tant que [email protected] si tu veux. " />

" />

Et je ne sais pas ce qu’il leur faut, mais je ne me déplace qu’en vélo, je mange que dalle, idem en déchets, c’est pas mon vieux portable qui va consommer à mort, et je consomme 3 planètes :O

#9

Je trouve cette communication infantilisante. On se fait peur une journée, on se dit qu’on va faire des efforts, puis le lendemain on a oublié et on continue à consommer comme d’habitude. On dirait la bonne résolution du 1er janvier… C’est comme les 5mn où il faut éteindre les lumières, une fois qu’on s’est donné bonne conscience, on rallume et on reconsomme comme des porcs " />

" />

#10

Nicolas Hulot veut faire de nous des cosmonautes

…Et si on ne veut pas devenir russe (un cosmonaute est russe, un astronaute, américain, et un spationaute, francais ou européen), on fait comment?

#11

Qui on ?

#12

#13

Nicolas Hulot me donne envie de vomir, je suis impatient de voir le bilan de ses actions au gouvernement.

Sinon qu’on aime ou non la WWF (qui est sujette à critiques), les deux derniers paragraphes sont des recommandations de bon sens, pour peu qu’il y ait également une action du côté Etat/entreprises

#14

Merci, j’ai testé avec le mail !

Et perso c’est 2.4 “Terre” ma consommation… Et idem, je me déplace à 95% en vélo, un peu de train le week-end pour rentrer, je vis dans un petit appartement avec électricité renouvelable, etc… mais j’ai l’impression que le fait de manger un peu de viandes/poissons et de vivre dans une construction en béton déglingue tout le reste.

#15

#16

#17

#18

#19

Merci pour le mail :-)

#20

Je suis à 1,9 planètes.

" />

" />

Idem quasi que vélo, je mange souvent de la viande, j’ai un appartement en béton (mais récent donc éco).

Ce qui a pu m’aider : électricité renouvelable, peu d’achats pour moi et la maison, le marché donc circuit court.

Je suis d’accord avec les autres, on veut le code source

Blague à part il est dispo ?

#21

Les russes sont les premiers à être aller dans l’espace, normal que leur terme se soit davantage répandu.

#22

Notez que seuls les besoins et les rejets de l’homme semblent être pris en compte, pas ceux des autres habitants de la planète, dommage.

Est-ce que tu peux préciser parce que je pense que je ne comprends pas ce que tu veux dire par là :-)

#23

La population animale, les plantes, arbres, insectes.

#24

#25

Merci pour le mail.

" />

" />

Alors si tout le monde vivait comme moi, il faudrait 4,5 planètes.

Si je clique sur détails, c’est la faute de mon appart’ de 18 m².

Je me marre.

#26

amha le simulateur surévalue à mort, avec mon mode de vie et le niveau de mes dépenses (quasi monastique) je trouve inconcevable d’être au dessus de la moyenne nationale.

#27

Puisqu’on te dit que vivre dans la rue comme les Indiens (et ne rien bouffer ou presque), c’est bon pour la planète !

#28

A en croire le calculateur de l’article, j’en arrive à dépasser la moyenne mondiale et nationale avec 2 planètes, simplement parce qu’un peu de viande (une fois/week) et habitation en béton, et un peu d’électronique tous les 4 ans.

Désolé mais je refuse de vivre dehors comme un indien et manger des insectes, j’en fais déjà assez. Et puis, on parle d’un indien au centre de New Delhi, ou de celui au milieu de la cambrousse qui passe son temps à violer ?

#29

une bonne guerre, on ferait un bon tiers de morts, ça donnerait plus de temps " />

" />

#30

Vu qu’il faudra forcément dépenser des ressources pour faire ce petit massacre, et qu’à la fin les soldats de retour avec une autre vision de la vie copuleront comme des lapins (et bien sûr les ressources pour entretenir les blessés lourds), il n’est pas dit que le bilan soit positif " />

" />

" />

" />

Une bonne épidémie incurable man-made localisée dans les zones politiquement pénibles avec du pétrole surpeuplées serait plus efficace

#31

non non tu nukes les plus grosses zones urbaines, les bombes sont déjà produites, je pense qu’on y gagne " />

" />

#32

On organise des guerres sous l’égide des nations unies, en utilisant les règles de différents sports (avec des armées de civils volontaires ou non (pas les pros faut les gardés pour la sécurité) sponsorisés pour rentabilisé). " />

" />

#33

#34

Cool merci, je regarderai ça demain " />

" />

#35

« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants. »

Si on part de cette hypothèse, on vit à crédit par rapport aux besoins des générations futures, qui devront soit faire avec une pénurie, soit trouver un moyen de substitution (d’autres sites de ressources, d’autres techniques d’extraction, d’autres énergies, d’autres techniques de fabrication, une autre planète à coloniser, etc). « On trouvera un moyen, on a toujours trouvé. » (dixit le héros de Interstellar)

#36

On a compris pareil mais dans ce sens je ne vois pas vraiment l’intérêt :

Déjà que là rien que pour l’humain tout le monde dit que c’est n’importe quoi parce que c’est trop approximatif…

#37

Que veut-tu, sur certains sujet on à des idée radicales, même si elles sont connes. " />

" />

" />

" />

Cela ne veut pas dire que ces idées sont bonnes à suivre.

#38

Bon, j’ai pas de bagnole, mais j’habite dans un immeuble en béton (pas pu me payer autre chose en ville) mais isolé récemment (la facture, je l’ai sentie passer, merci ma banque pour le crédit que j’aurais fini de rembourser dans deux ans et demi), et je suis pas totalement végétarien, aubinmerdalor…

Là, je poste en caleçon depuis mon balcon pour éviter d’utiliser la clim chez moi, ça compte ?

#39

#40

#41

Quel ramassis de conneries (la concentration de commentaires du même acabit est aussi impressionnante qu’affligeante).

Ce tissu d’absurdités pseudo-scientifiques et anxiogènes ne mérite pas le temps passé à écrire un article. Non seulement le “message alarmiste s’appu(ie) sur des calculs parfois approximatifs” (c’est peu dire), mais “l’idée de fond” est tout bonnement archaïque, rétrograde et stupide, basée qu’elle est sur une conception (néo-)malthusienne, statique et non fonctionnelle (=erronée) des principes économiques de base (en gros l’éco-mythe mille fois réfuté “il y a trop de monde”).

Non seulement la théorie est intrinsèquement bancale et incohérente sans parler d’inhumaine, mais les données historiques montrent tout le contraire : par ex. il n’y a jamais eu aucun élément ou substrat naturel qui ait été complètement déplété voire même seulement manqué dans toute l’histoire humaine. Et contrairement aux apparences, ce sont les éléments/substrats non renouvelables qui sont les plus abondants et les moins rares. On n’a pas quitté l’Age de pierre par manque de pierres.

Mais quels concepts tordus les bouffons verts n’inventeraient-ils pas pour apeurer les gogos, ou quand l’incantation a remplacé la réflexion. Il n’y a pas “trop de monde”, il y a seulement trop d’imbéciles et d’ignares, car manifestement la seule chose réellement limitée sur cette planète est l’intelligence et l’imagination.

#42

Les Etats de l’hémisphère Nord n’ont-ils jamais fait de guerres pour exploiter les ressources de leurs voisins, notamment de l’hémisphère Sud ? Le cobalt, l’uranium en Afrique, l’or en Amérique du Sud, le pétrole au Moyen-Orient, le gaz naturel en Tchétchénie et en Afghanistan, etc ?

Avec un tiers de la planète qui vit aux dépends des 2⁄3, il n’y a pas de pénurie en Occident, c’est clair.

#43

Mince alors. Même pas mention des escrologistes.

Tout part à vau-l’eau, ma pauvre Lucette.

#44

Ce qu’il faut pas entendre comme conneries

#45

Lequel? Il y en à plein des séries gundam. " />

" />

#46

Reste zen, prend une tisane :)

Je pense que ton avis est trop centré sur la ressource.

Regarde plutôt dans les résidus engendrés par cette activité. Notamment le CO² (viande,ciment = beaucoup CO²)

Edit: à la réflexion je pense que les calculs du site sont orientées CO² d’ailleur.

http://www.climat-optimistes.com/concentrations-de-co2-latmosphere-elements-de-p…

La planète sait recycler une certaine quantité de CO², là on l’éclate et la concentration atmosphérique augmente.

#47

Oui et non.

" />

" />

L’augmentation de “consommation” ne semble pas réellement proportionnelle à l’augmentation de la population puisque les habitudes de consommation augmentent; Et puis moins d’humains = moins de cerveaux.

Après si la finalité est: extinction de la race humaine; autant consommer et copuler que se morfondre pour arriver au même résultat.

A la fin la nature s’adaptera toujours, est-ce que l’homme et les espèces “que l’on apprécie” resteront adaptés à la nature que nous façonnons c’est une autre histoire.

#48

Ce serait surement un grand pas pour l’écologie et notre planète que dirigeants et industriels se sentent concernés aussi.

Aujourd’hui tout tourne autour du pognon. Donc on peut bien dire faites attention aux gens si l’industrie ne suit pas…

#49

#50

#51

Ha ben voilà il est rassurant ce test, je ne suis plus qu’à 0,63 planète " />

" />

" />

" />

Il y a plus du double de différence entre les deux tests

En tous cas merci, on voit bien l’impact des composantes sur ce test.

#52

#53

#54

#55

#56

#57

#58

#59

En effet…

Et deuxième problème : on ne reconstruit pas l’immeuble chaque année, alors s’il a 3 ans ou 30 ans, l’impact n’est-il pas déjà compté dans les années précédentes ?….

#60

attend, tu ne serai pas en train de dire que la recherche de la meilleur rentabilité est un gage de respect de l’écologie ?

" />

" />

#61

Dans l’ensemble je suis d’accords avec toi.

" />

" />

Mais dieu que tu est difficile à lire.

Tu devrais écrire plus simplement, tu serais plus agréable à lire et donc à faire passer ton message. Enfin sauf si ton but est de perdre 90% de tes lecteurs après le premier paragraphe

#62

Que ce calcul soit exact ou erroné, on peut aussi voir les choses du point de vue du partage spatial et du partage temporel.

Partage spatial : est-ce juste que JE consomme beaucoup beaucoup beaucoup plus qu’un pauvre hère d’Afrique ou d’Asie. Voire même qu’un Français pauvre ? Ma propre richesse me donne t’elle ce droit ? Est-ce juste que j’aie une Ferrari comme voiture, que je parte aux Maldives 2x par an (en classe Business, je n’ai quand même pas de Jet privé) alors qu’avec la valeur économique d’une Ferrari ou d’un billet Maldives, je pourrai partager avec quelqu’un qui a des besoins, pas des envies.

Partage temporel: ce que je consomme aujourd’hui, est-ce que ça n’est pas emprunté sur ce dont auront besoin mes enfants demain ? C’est plus dur à estimer, c’est sûr.

Bref, si cet outil permet une prise de conscience de la nécessité d’une solidarité, c’est bien.

#63

#64

quelque part si tu est plus efficace tu consommes moins : une bagnole de 10litres au 100 sera préférée à une bagnole de 20 litres au 100 (oui, je sais ce sont des chiffres exagérés au moins 5 fois " /> ). La rentabilité s’obtient en baissant les coûts de production ou en augmentant les prix de vente. En supposant que tu fixes le prix de vente, baisser les coûts c’est entre autres diminuer les matières premières, les employés qui polluent aussi, etc.

" /> ). La rentabilité s’obtient en baissant les coûts de production ou en augmentant les prix de vente. En supposant que tu fixes le prix de vente, baisser les coûts c’est entre autres diminuer les matières premières, les employés qui polluent aussi, etc.

" />

" />

Et si ça ne suffisait pas, les entreprises ont aussi un « marché du carbone » qui les incite à polluer moins (ou à acheter des droits pour que dalle à des boîtes fictives polonaises, mais c’est un autre probème).

Et effectivement, tmtisfree est fort difficile à lire (c’est pas contre toi, hein). … Je suis lisible, moi ?

#65

#66

#67

Je comprend bien l’argument et il est vrai dans une faible mesure, mais la destruction de l’environnement n’est pas monétisable malgré les tentatives sans conviction en ce sens.

Dans un marché libre, il est plus intéressant de jeter les déchets industriel dans la nature plutôt que les traiter, d’utiliser toujours plus de produits phytosanitaires dans les exploitations, de ne pas utiliser ou remplacer les filtres sur les cheminée et les pots d’échappement, d’utiliser des méthodes d’extractions de matières premières plus rapides, économes en travail humain mais beaucoup plus polluantes. ect

Des exemples de scandales écologique par des entreprise tu en a régulièrement, et c’est l’intervention de l’Etat tant critiqué par tmtisfree qui permet de limiter les abus.

Parce que l’intérêt économique est malheureusement plus souvent en contradiction avec l’intérêt écologique qu’en accord.

#68

#69

#70

#71

#72

#73

#74

#75

Non si tu lis les ce que les gens disent c’est il faut réduire la consommation, il faut économiser. Pourtant si on aurait pas persévéré dans l’automobile on n’aurait pas des véhicules aussi performant aujourd’hui. Si l’on aurait pas poursuivi les recherches dans le nucléaire on ne tenterai pas aujourd’hui de construire un réacteur à fusion.

Aujourd’hui freiner des 4 fers ne fera pas avancer la chose.

Le protocole de Paris que tout le monde sacralise et que Trump a décider d’ignorer c’est une réduction minime. Ce n’est pas stopper le changement climatique! Non c’est juste pour peut être grappiller quelques dixièmes de degré. Et pour mettre cela en place il faut massacrer le production d’énergie car bien sur on ne peut pas non plus utiliser le nucléaire qui est juste la plus efficace forme de création d’énergie que l’on maîtrise.

Il faut a un moment comprendre que quoi que l’on fasse on pollue et c’est normal. Après à un moment il faut choisir soit on pollue au CO2 soit au déchets nucléaires mais il faut arrêter de croire qu’on inventera une société qui ne pollue pas.

#76

#77

#78

#79

T’inquiète ca y arrivera. Pénurie = Guerre, inévitablement.

#80

#81

#82

#83

#84

#85

Entre le lien dans l’article qui me donne 2.5 et celui de la wwf qui me donne 1.17, je ne comprends pas trop.

#86

Idem. À mon avis, le footprintcalculator fait n’importe quoi, et la wwf est plus pertinente.

" />

" />

Je ne dis pas ça uniquement parce que j’ai un meilleur score avec, qu’alliez-vous imaginer

#87

(Réponse en retard, désolé avec quelques vacances je suis en complet décalage :) )

Non la planète ne se verdit pas (les forets primaires sont toujours en énorme recul).

https://twitter.com/lamethodeFC/status/831519267518631939/photo/1

Ne diverge pas de notre échange en essayant de critiquer les éolienne (je ne suis pas un défenseur aveugle sur les méthodes en cours d’introduction massive et aveugle du renouvelable, j’en suis même presque pro nucléaire), ce n’est pas le sujet de l’intervention: Je ne fais qu’un constat général sans avoir “la solution” au problème et j’essaye de contredire ta vision (présentée trop rapidement avec un ton méprisant) du “il n’y a pas de problème/vous n’y comprenez rien”. Mon débat n’est donc pas sur les solutions apportée (critiquables mais il n’y a que ceux qui ne font rien qui pourront critiquer) mais la définition de la problématique.

Notre impact sur le climat et surtout notre activité sur la planète (urbanisation et autre ) fait que nous avons une perte monstrueuse de biodiversité (6eme extinction de masse dont le facteur est l’homme). Ce manque de biodiversité engendre une mauvais équilibre (qui a mis des millions d’année à se créer).

Exemple du park de Yellowstone:https://www.yellowstonepark.com/things-to-do/wolf-reintroduction-changes-ecosyst…

Le problème n’est pas de réfléchir en se disant que de toute façon la planète sait se rééquilibrer mais plutôt éviter un état de rupture trop violent qui nuirait notre propre confort.

L’écosystème est un système fragile et surtout complexe, il sait s’adapter, mais sur des milliers d’année, pour l’instant c’est hors de portée de l’homme qui ne sait qu’observer le résultat (exemple: australie et la tentative de résolution de l’arrivée du lapin qui est devenu épidémique. plus de 100 ans de lutte et actuellement on en est à la tentative d’utilisation d’arme biochimique de masse).

Pour faire simple (et éviter que mon propos devienne illisible. Tes interventions deviennent pénibles à suivre et sont au final lues avec un ton qui semble plus que condescendant)

CO² (et autres) -> Réchauffement -> perte de biodiversité (on a perdu 85% de la faune des océans en trop peu de temps) -> Encore plus de réchauffement

Un effet boule de neige dont la résultante nuit à notre confort. Element dont ta vision (volontairement bornée?) -économiste- sait qualifier cela.

#88

Bon exemple l’Australie. Gros problèmes de salinisation des terres arables en prime, etc.

#89

#90

#91

#92

#93

#94

#95

#96

#97

#98

???

les premiers résultats me donnent ça : http://tmtfree.hd.free.fr/index.php?lang=fr, ça :http://tmtfree.hd.free.fr/media.php?lang=fr, ça : http://www.lesnumeriques.com/member/tmtisfree/32247

Je ne comprends pas, je ne trouve pas ton site/blog/autre, si tu ne souhaite pas exposer tes idées, dis-le simplement.

#99

Sympathique ton graphe avec une échelle à des millions d’année quand on compare avec l’impact actuel en moins de 100 ans.

Les articles que tu cite indiquent que la biomasse verte s’adapte utiliser le CO2 qui est surabondant. Cependant tu oublies le facteur le plus embêtant de l’histoire : concentration atmosphérique et acidification des océans.

http://www.conferences-climat-energie.ch/ConferencesClimatEnergie/Medias_files/W…

“Les connaissances actuelles montrent clairement que l’augmentation de la concentration de CO2 atmosphérique est le principal responsable de l’augmentation du réchauffement climatique par effet de serre et de l’acidification des océans. La vitesse de ces modifications est telle qu’elle pourrait entraîner des changements de notre environnement d’une rapidité et d’une ampleur jamais connue jusqu’ici”(2010)

Et si le CO2 t’embête, passons ensuite au méthane

https://lejournal.cnrs.fr/articles/le-methane-en-augmentation-dans-latmosphere

Rapidité du changement + conséquence sur notre confort = impact non négligeable sur notre fonctionnement

#100

Tellement prévisible. Tmtisfree et autres libertariens sur ces sujets c’est un peu comme des supporters de l’UPR sur les sujets politiques :)

#101

Je viens d’aller lire les articles dans la revue sur la fertilisation…

“feedbacks through the nitrogen (N) cycle will reduce this so-called CO2 fertilization effect”

“However, the enhancement of NPP under elevated CO2 declined from 24% in 2001–2003 to 9% in 2008. Global analyses that assume a sustained CO2 fertilization effect are no longer supported by this FACE experiment”

==> Effet temporaire et qui trouve vite ses limites

Je ne met pas en doute le fait que des mécanisme se mettent en place pour s’auto équilibre dans le temps. Mais notre vie ne se mesure pas en millions d’année.

#102

#103

Je t’ai dit que c’était illisible et incompréhensible, tu ne saurais pas faire un résumé propre ?

#104

#105

#106

#107

sur l’écologie en général

#108

#109

#110

#111

donc tu respectes les connaissances de la communauté scientifique qui est convaincue à plus de 90% du réchauffement climatique et de son origine anthropique et tu rejettes les climato-sceptiques qui croient que c’est faux ?  " />

" />

#112

#113

ça c’est une seule étude, qui comme toutes les études a ses limites. Mais il y en a plusieurs, et toutes donnent un chiffre supérieur à 90%. Et fort heureusement, il y a toujours des gens qui doutent de tout : c’est en partie grâce à ça que la science avance.

Les académies scientifiques de chaque pays ont également montré leur adhésion à la thèse la plus probable : étant donné qu’on a les données actuelles, le réchauffement climatique existe et a plus de 90% de probabilité d’être d’origine anthropique.

Il y a un consensus scientifique sur la question. Si tu contestes ces chiffres, n’hésite pas à publier ta propre étude sur le sujet, les publications sont dispos sur arxiv, sci-hub, ou autres

#114

concernant l’idéologie dont se réclame tmtisfree.

J’aime bien la remarque de Chomsky…

#115

#116

#117

#118

#119

L’acidification ce n’est pas le fait d’avoir un PH inférieur à 7 mais lorsque le ph diminue.

“Il a diminué de 0.1 depuis le début de l’ère industrielle et cette diminution est 100 fois plus rapide que tout changement subit par les organismes marins depuis au moins 20 millions d’années [3].

Cette augmentation d’acidité, due aux activités humaines, continue à une vitesse telle que les océans pourraient, d’ici la fin du XXIème siècle, devenir corrosifs pour l’aragonite présent dans les coquilles de certains organismes marins ”

“tes sources ne sont pas faites par des scientifiques”, c’est une revue résumé par l’IAEA qui s’occupe elle de faire la revue les études et faire une version intelligible.

https://www.iaea.org/ocean-acidification/download/OA20Facts_Nov.pdf

https://oceanacidificationportal.files.wordpress.com/2014/12/ocean_acidification…

Je t’invite à aller leur parler de mythe dans leur compréhension scientifique.

#120

#121

#122

#123

Puisque tu aime citer nature.com, je t’invite à les contacter pour leur faire corriger les termes employés.

http://www.nature.com/scitable/knowledge/library/ocean-acidification-25822734

When CO2 dissolves in seawater to produce aqueous CO2 (CO2(aq)) it also forms carbonic acid (H2CO3) (Eq. 1; Figure 1). Carbonic acid rapidly dissociates (splits apart) to produce bicarbonate ions (HCO3-, Eq. 2). In turn, bicarbonate ions can also dissociate into carbonate ions (CO32-, Eq. 3). Both of these reactions (Eqs. 2, 3) also produce protons (H+) and therefore lower the pH of the solution (i.e., the water is now more acidic than it was — recall that pH is the negative logarithm of the proton concentration or activity, -log10[H+]. Note, as illustrated in Figure 2, Ocean Acidification does not imply that ocean waters will actually become acidic (i.e., pH < 7.0).

Acidification n’est pas ici un terme chimique c’est le terme biologique mais qui correspond à la variation du PH.

Le problème n’est pas le 0.1, c’est la vitesse du changement et sa perspective (oui il y a encore des facteurs d’incertitude, mais le rythme est alarmant)

Le graphique devrait t’expliquer en image le propos que tu refuse d’entendre depuis plusieurs commentaires.

http://www.nature.com/scitable/nated/../content/ne0000/ne0000/ne0000/ne0000/2585…

C’est sur, comparer l’IAEA avec des hippies rend ton propos des plus passionnant, je préfere laisse tomber le “débat” (les autres commentaires semblaient bien avoir raison).

#124

Ah bah nous on le connait…. Depuis le temps.