C’est demain que le gouvernement présente en conseil des ministres le texte destiné à inscrire indéfiniment l’état d’urgence dans le droit commun. L’avis du Conseil d’État a été dévoilé par Le Monde. Tour d'horizon des principales remarques.

Sortir formellement de l’état d’urgence, intégrer les rouages de l’état d’urgence dans le droit commun. Voilà la poudre de perlimpinpin que prépare le gouvernement Philippe. Le projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme est le quinzième texte sécuritaire examiné depuis 2012. Il sera surtout l’un des premiers textes auscultés par la nouvelle Assemblée nationale, où La République En Marche dispose de la majorité absolue. Autant le dire, les risques d’une déroute parlementaire dans cette enceinte sont réduits à zéro.

Le projet est présenté demain en Conseil des ministres. Il prendra ensuite la route d’une des deux chambres du Parlement. Le gouvernement Philippe actionnera s’il le souhaite la procédure d’urgence, comme ses prédécesseurs, afin d’accélérer la navette entre le Sénat et l’Assemblée nationale et donc réduire les débats.

Le Conseil d’État a déjà rendu son avis sur le document. Son analyse, diffusée par Le Monde, débute par un reproche calendaire : le gouvernement ne lui a transmis l’étude d’impact du projet de loi que le 15 juin. Dans le délai imparti, la haute juridiction intervenant ici dans le cadre d’une consultation s’est attachée à jauger l’équilibre subtil entre droits et libertés fondamentaux et prévention des atteintes à l’ordre public.

Les périmètres de protection

Plusieurs piliers soutiennent ce futur socle législatif. D’abord, la création de périmètres de protection afin d’assurer la sécurité d’un lieu ou d’un évènement. À la frontière de ces zones soumises à risques terroristes, les autorités pourront procéder à des palpations, des fouilles de véhicules et autres inspections des bagages. Les remarques du Conseil d’État sont minimes, s’intéressant aux pouvoirs de police quant aux reconductions hors des zones de protection, ou à la nécessité d’aiguiser les règles pour tenir compte de ceux qui vivent à l’intérieur, au respect de leur vie privée, professionnelle et familiale. Rien de méchant, en somme.

Passées ces critiques, « le Conseil d’État estime que le projet donne un cadre légal adapté à des mesures de police administrative nécessaires pour prévenir les risques particulièrement importants auxquels sont exposés certains évènements se déroulant sur la voie publique ».

Autre pilier, la fermeture des lieux de culte où des propos ou des activités provoquent à des actes de terrorisme, incitent à la violence ou font l’apologie de ces actes. Le Conseil d’État suggère au gouvernement de supprimer les motifs de discrimination et d’appel à la haine présents dans l’avant-projet, rappelant au gouvernement que ce texte est taillé pour la lutte antiterroriste. Il réclame également que la fermeture soit limitée à quatre mois, non six, et toujours proportionnée aux circonstances qui ont motivé la décision.

La surveillance individuelle

Cette surveillance concerne la personne…

- À l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité ou l’ordre publics ;

- En relation habituelle avec des individus ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ;

- Ou qui adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme en France ou à l’étranger ou faisant l’apologie de ces actes.

Pour le Conseil d’État, ces critères sont « nettement » plus exigeants que ceux définis par la loi de 1955 qui s’appuie sur une menace à l’ordre et à la sécurité publics. Il balaye donc les critiques adressées par la Quadrature du Net ou encore le Syndicat de la Magistrature et la Ligue des Droits de l’Homme qui dénonçaient l’avènement d’une ère du soupçon.

Une fois identifiée comme telle, cette personne pourra se voir infliger plusieurs mesures attentatoires aux libertés individuelles, dont une forme d’assignation à résidence étendue au territoire de la commune, décidée par le seul préfet. Avec son accord, elle pourra même être munie d’un bracelet électronique. Autres contraintes, l’obligation de déclarer tous ses déplacements et même tous ses identifiants électroniques.

Ces trois mesures sont jugées « nécessaires » par le Conseil d’État aux fins de prévenir le terrorisme efficacement. Seules remarques : il demande à ce que ces restrictions soient plafonnées dans le temps, de six mois à un an selon les mesures.

En outre, il suggère que le bracelet électronique ne puisse servir à géolocaliser le porteur. Enfin sur l’obligation de déclaration des identifiants, l’avis tranche un débat déjà souligné dans nos colonnes : cette obligation ne peut pas concerner les mots de passe. Une analyse qui tranche avec celle entendue en Commission des lois au Sénat.

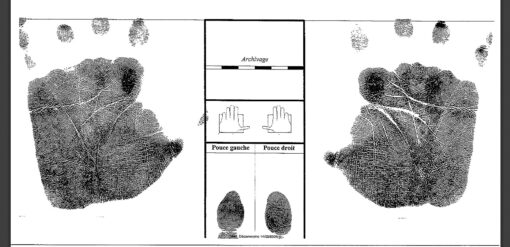

Enfin, s’agissant des perquisitions et saisies notamment informatiques, rappelons que le texte prévoit la possibilité de visiter tous les lieux dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’il est visité par un individu menaçant, répondant aux trois critères précédents.

La mise dans la boucle du juge de la liberté et de la détention

Critiqué pour les versions antérieures de son texte, le gouvernement a finalement décidé de remettre le juge de la liberté et de la détention (JLD) dans la boucle, à la grande satisfaction du Conseil d’État. L’avant-projet se satisfaisait d’une simple intervention du procureur de la République…

Ce choix a été contesté par le Syndicat de la magistrature, qui n’apprécie pas ce méli-mélo entre procédure judiciaire et procédure administrative. « L’ajout impromptu d’une nouvelle compétence au JLD dans un contexte de pénurie judiciaire dit beaucoup de la conception que ce gouvernement se fait du contrôle. » Toujours selon le SM, « en se raccrochant aux branches d’un juge alibi, l’Exécutif tord un peu plus l’ordre juridique, prévoyant des mesures administratives contrôlées par un juge judiciaire et qui relèveraient, en appel, du juge administratif, pour y faire entrer de force la possibilité de priver de leur liberté des personnes sur la base d’éléments flous et sans exigence de preuves ».

D’autres dispositions vont instaurer par avance le futur droit européen sur le registre Passenger Name Records (PNR). Pour justifier ce fichier relatif aux passagers, le gouvernement envisage d’ajouter une autre finalité que celles prévues par la directive : la défense des intérêts fondamentaux de la nation.

Le Conseil d’État remarque que la directive interdit une telle extension, mais il ferme les yeux dans la mesure où cette finalité ne relève pas du droit de l’Union. Il demande simplement que les textes d’application prévoient des mécanismes spécifiques qui ne s’appuient pas sur la base de la directive. Autre constat : le droit européen exigera la désignation d’un délégué à la protection des données (DPO). Un choix qui cette fois n’a pas été anticipé. Aucune critique de la haute juridiction « notamment sur le plan du respect des exigences du droit de l’Union ».

La rustine de la surveillance hertzienne

Surtout le projet de loi va combler la censure de la surveillance hertzienne par les services du renseignement programmée fin 2017. Dans leur décision du 21 octobre 2016, les Sages ont épinglé un mécanisme introduit sans l’ombre d’un encadrement quelconque, dès lors que les communications espionnées passent par le hertzien.

Le Conseil constitutionnel avait sanctionné le fait que les dispositions de l’article L. 811-5 du Code de la sécurité intérieure « ne définissent pas la nature des mesures de surveillance et de contrôle que les pouvoirs publics sont autorisés à prendre. Elles ne soumettent le recours à ces mesures à aucune condition de fond ni de procédure et n'encadrent leur mise en œuvre d'aucune garantie ».

Le Conseil d’État considère que le projet de loi du gouvernement Philippe répond à l’ensemble de ces remarques. Les écoutes sont « limitées » à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la nation (en fait, toutes les nombreuses finalités de la loi Renseignement). Elles sont interdites si elles touchent à des réseaux gérés par un opérateur de communication électronique (téléphone portable, Wi-Fi), appelant auquel cas les autres dispositions de la loi de 2015.

Il ne sourcille pas davantage quant à l’encadrement de cette surveillance qui diffère selon que les communications sont passées dans un réseau réservé à l’usage d’un groupe fermé ou non. Dans ce dernier cas, le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques du renseignement (CNCTR) est très réduit. Ou « global » dit poliment l’avis.

La CNCTR interviendra a posteriori puisque chaque année, le champ et la nature des mesures prises lui seront présentés, mais pas plus. Il est vrai qu’elle pourra « se faire présenter » sur place les capacités fixes d’interception des communications hertziennes, mais son analyse sera limitée à un examen de surface.

La position du Conseil d’État n’est qu’un avis simple. Le gouvernement est libre de l’ignorer ou le suivre à la lettre. Surtout, un éventuel blanc-seing n’apporte aucune certification sur la solidité constitutionnelle du projet de loi. Plusieurs dispositions de la loi Renseignement avaient été adoubées par la même juridiction, avant d’être sèchement censurée par le Conseil constitutionnel.

Commentaires (126)

#1

Il faut vraiment être naïf pour croire que ces mesures sont destinées à lutter contre le terrorisme. Elles sont au contraire dirigées contre le peuple et tous ceux qui s’opposent à nos élites bien pensantes, comme l’a montré l’état d’urgence.

Le terrorisme arrange au contraire le gouvernement car il lui permet de justifier davantage de loi liberticides. D’où une lutte plus que molle contre les terroristes, en retirant d’un côté les fonds de services secrets et de l’autre en imposant des moyens de flicage généralisé… qui servent à verbaliser les mauvais conducteurs (coucou les caméra de vidéo-“protection”)

#2

Bientôt une seconde révolution ?

#3

Pas que les mauvais conducteurs : tous ceux qui ne se conformeraient pas à la “norme” (discrétionnaire, incorporelle et arbitraire) déterminée par l’administration de l’intérieur. Selon son bon plaisir… Puisqu’il n’y a plus besoin ni de preuves, ni de formalisme procédural qui soit étranger à son propre ministère.

Open bar, quoi…

#4

Et sinon, on peut ajouter au projet de loi la révocation des permis de détention d’armes pour les personnes fichées S et soupçonnées de radicalisation ?

Franchement, j’espère que le Sénat flinguera ce projet comme il doit l’être puisqu’il ne faut pas compter sur l’AN pour le faire. Au pire, il nous restera le CC mais bon…

#5

Ça passe crème.

#6

Je me demandais, si l’état d’urgence rentre dans le droit commun, que sera le futur état d’urgence? (et combien de temps lui faudra-t-il pour rentrer lui aussi dans le droit commun, ce qui est quand même la chouette astuce)

#7

#8

Le CC a déjà commencé à censurer une partie de l’état d’urgence.

" />

" />

M’est avis que c’est pas fini.

#9

#10

#11

#12

#13

Et pendant ce temps la ont renouvelle le permis de port d’arme d’un fiché S… Au passage le mec avait un port d’arme puis à été signalé S, donc au moins deux grosses erreurs…

#14

laquelle est la plus grosse : lui avoir donné une arme, ou lui avoir donné une fiche S ?  " />

" />

#15

Voilà quelque chose qui devrait rencontrer un franc succès de ce côté-ci des Alpes : la dénonciation, quelle belle activité désintéressée. Presque altruiste. Je suis surpris que les Suisses nous aient damé le pion sur ce plan !

#16

#17

Sauf que là ce sont pas des aliens qui nous menacent… Mais d’un autre côté, cette série donne un bon aperçu de la dérive liberticide… Même si dans la série c’est dans un contexte d’occupation.

#18

L’état de siège " />

" />

#19

#20

#21

Le chiffrement, c’est maintenant.

:-)

#22

[HS]D’accord. Il me semblait bien que j’avais reconnu la tête sur ton nouvel avatar, mais je n’étais pas trop sûr, il est un peu squeezé en hauteur. " />[/HS]

" />[/HS]

#23

#24

#25

#26

Banlieue 13 était donc un film d’anticipation… 😂

#27

#28

je plussoie

#29

Histoire de se détendre en ces temps… agités " />

" />

" />

" />

Après l’état d’urgence, le Delta de Fagin.

… Calmons-nous

#30

#31

Incroyable.

" />

" />

La chasse aux muz est ouverte

#32

A vos VPN. 3 . 2 . 1 . Loggez

#33

hahaha tu devrais dire ça à notre ami Skankhunt42 je le sens un peu tendu

#34

Mince on ne m’avait pas prévenu que c’était Le Pen qui avait été élue.  " />

" />

#35

#36

équilibre subtil entre droits et libertés fondamentaux et prévention des atteintes à l’ordre public

“équilibre” ? Où ça ?!?

Pays de merde…

#37

“On peut toujours faire pire”, c’est la devise des gouvernements " />

" />

Vigipirate était au niveau max “rouge”, on a inventé le niveau “écarlate” pour dire que finalement c’était pas assez. Et on aura un jour un niveau encore au dessus, “orange sanguine” ou je ne sais quoi d’autre. D’autant plus ridicule que les niveaux inférieurs ne seront jamais plus utilisés. Déjà qu’ils n’ont pas les corones pour vraiment sortir de l’état d’urgence…

#38

#39

le pire, c’est que quand on commence à vouloir expliquer à des personnes pourquoi ça sent la merde et tout et tout, on a :

ras le bol

#40

mouaip, tout comme toi.

" />)

" />)

Cependant c’est loin d’être le pire et mine de on a pas mal d’avantage à être en France. (Enfin pour l’instant

Je suis tombé sur cette discussion en début de semaine: la France c’est sympa en vrai

#41

autorisation de port d’arme : autorisation de détention .

Ce qui n’a un peu rien à voir.

Et pour qui connais un peu l’état de la législation sur les armes en france, sait que bien que ce soit “un beau loupé”, ce n’est pas si “critique” que ça d’un pur point de vue de “achat d’arme”, car les armes de catégorie C et D ne sont pas soumise à autorisation mais à déclaration

Par contre dans l’état d’urgence, il y a une disposition qui permet de désarmer (comprendre lui retirer les armes qu’il a chez lui) administrativement.

…

Et des juges de référé peuvent aussi prendre de telles disposition en tant que mesure conservatoire (en attendant que l’affaire soit jugée sur le fond) si il y a des enquêtes indiquant qu’il peut présenter un risque pour lui ou pour les autres.

Bref, le problème n’est pas qu’il ait laissé une autorisation de détention (qui concernait les deux armes de poingts), c’est qu’ils n’ont pas usé leur arsenal législatif et/ou administratif pour le désarmer (donc y compris les armes longues soumise à simple déclaration).

#42

Oui on est bien lotis, mais on laisse se barrer un par un les avantages " />

" />

#43

#44

#45

#46

#47

euh… ca va bien ? Tu veux qu’on en parle ? Je pense que tu as clairement besoin d’aide spécialisée là.

Je rappelle que l’appel à la haine ou au meurtre est puni par la loi.

Et c’est d’autant plus “drôle” que j’abondais dans ton sens et que j’allais plus loin. Mais comme visiblement tu es incapable de comprendre un critique constructive où j’apporte des éléments (ou incapable de lire le français, je ne sais pas), tu souhaites que tout ceux qui te contredise soit executé sommairement.

Tu disais quoi à propos de l’état du pays déjà ?

(Ah oui, et pour la cnil :

1°) la cnil n’interdit pas le regroupement de fichier

2°) les fichiers de polices ont de larges exceptions au regard de la cnil

bref, reviens quand tu seras de quoi tu parles)

#48

Ca c’est dans la théorie ou tu as assez de monde pour les surveiller.

Etant données les coupes budgétaires et les réaffectations à d’autres services , l’humint à nettement moins le vent en poupe.

Donc à partir de quel moment on met le curseur entre “il est au courant , mais suffisament “affaiblit” dans sa possession d’armes, de fond ou de réseau pour ne plus etre une menace.” et “on le surveille pour avoir le max de renseignement et sur lui, et sur ces contacts , pour avoir un dossier béton à présenter à la justice”.

Il y a clairement eu un loupé.

Mais le problème n’est pas qu’il y ait un loupé, c’est qu’on ne se dise pas “il y a un loupé : pourquoi, et que faire pour qu’il ne se reproduise pas”.

En tout cas, moi j’ai vu cette interrogation nulle part.

#49

C’est juste de la logique de renseignement…

Tout comme quand la DGSE ou autre installe un traceur GPS sur une voiture, ils ne mettent pas un petit mot sur le parebrise du conducteur…

T’as le même genre de situation aux USA, mais en pire car là ils peuvent inciter a un délit. T’as un indic du FBI qui ont reçu des faux explosif article de ouest-france

Être fiché S, c’est juste quand on te contrôle on demande au policier/gendarme d’informer ses supérieurs qu’il t’as vu (idéalement de manière discrète, mais ils sont bcq a paniquer quand ils ont un fiché S devant eux)

ça permet de voir qu’un tel qui habite en région parisienne, viens de faire 2 trajets vers les alpes sur un mois -> une piste : il connaît des gens là bas, -> enquête pour savoir qui? quoi? comment? -> démantèlement du réseau

#50

#51

#52

#53

#54

#55

Non.

Il faut une société où l’abstention ET le vote blanc soient écoutés.

Ce gouvernement a été élu par 16.55% des inscrits.

83.45% des gens se sont exprimés, il n’y a aucune adhésion.

#56

#57

Ce n’est pas une majorité absolue …. 57% d’abstention je pense que c’est plutôt clair non ?

#58

#59

#60

#61

C’est pire que des terroristes: c’est une force d’occupation. " />

" />

#62

Un gouvernement de droite socialiste est encore plus dangereux que les socialistes eux-même. Il ne fallait pas leur laisser les pleins pouvoirs justement pour éviter ce genre de situation mais apparemment, les personnes âgées qui ont connu la terreur de 1940⁄1944 n’ont pas su faire le rapprochement avec le gouvernement de l’époque Pétainiste à la solde du parti national socialiste (NAZI), parti semblable à celui de Macron aujourd’hui.

On a fustigé le FN afin de pouvoir endormir les français, aujourd’hui c’est chose faite ; Ce nouveau gouvernement a les pleins pouvoirs et commence déjà à nous serrer le coup et les cordons de la bourse. Nous revivons l’épisode de la terreur de 1793 où Robespierre (alias Macron puisqu’il a sensiblement le même âge et il est lui aussi jacobin où Franc-maçon si vous préférez) sera élu président de la Convention nationale après avoir éliminé un à un ses adversaires politiques tel Danton et Desmoulins de la manière la plus brutale qu’il soit. Heureusement que la peine capitale fut abolie dans notre pays car combien de têtes auraient pu encore tomber dans le panier d’osier !? Peine abrogée par les socialistes ; sans doute avaient ils deviné qu’un jour ils auraient pu, eux aussi, avoir la tête tranchée.

Ce régime jacobin n’a tenu que quelques mois, suffisamment pour couper des milliers de têtes ; Avec celui-ci, nous en avons pour 5 ans ; 5 années de restrictions, de pillages, de spoliations et de manque de liberté à condition qu’il ne fasse pas comme Hitler en outrepassant la constitution.

Comme les teutons en 1933 qui ont cru aux belles paroles de leur tribun, j’espère que les français qui ont voté pour REM vont vite le regretter et le payer cher. En attendant, il nous faut tenir 5 ans et d’ici là dans quel état sera notre pauvre pays ?

#63

Ce qui me fait marrer, c’est que si le FN était au pouvoir et faisait le 10ème de ce qu’ils font, les mecs ici gueuleraient comme des putois, il y aurait des manifs dans la rue.

Mais c’est un gouvernement de gauche, car Macron c’est Hollande bis, et là c’est marrant mais quand c’est un gouvernement de gauche, on peut faire passer toutes les lois ultra liberticides, foutre l’état d’urgence dans la loi générale et donc imaginez ce que sera une fois l’état d’urgence actuel dans la loi de tous les jours le prochain état d’urgence: couvre feu, interdiction de sortir de chez toi.

Ca va très TRES mal !!!!!!! Tu as 20 millions de français qui ont voté pour ce con qui va détruire la France et foutre des régles/lois liberticides qui vont pourrir la vie de tout le monde et tout ça pour quoi? Parcequ’on va faire des guerres illégales dans des pays qui ne nous ont pas attaqués. De mémoire depuis 1990 c’est 4 millions de musulmans tués dans ces guerres. Faudrait comprendre que tout ces gens là en ont peut-être gros sur la patate de se faire bombarder, tués et viennent maintenant foutre le bordel/attentat chez nous.

Ah oui et pour finir c’est marrant ces lois liberticides, cet état d’urgence qui sera demain dans notre loi de tous les jours pour prévenir le terrorisme soit-disant. Et dans le même temps on ouvre les vannes et on accueille des migrants par dizaine, centaines de milliers, des gens qui sont parmis eux des terroristes, des gens qui n’ont rien à faire ici mais qui devraient être renvoyés chez eux dans leur pays que nous avons contribué à foutre en l’air, Lybie, Syrie, etc… On bombarde leur pays, on vide leur pays de leur force vive, on doit accueillir tout ce monde là chez nous avec 6 millions de chômeurs français et on espère que tout aille bien avec un super état d’urgence.

On est franchement mal barrés et je plains les familles qui auront a subir des morts lors d’attentats futurs car il y en aura d’autres avec cette façon de gouverner la France. Tant qu’on sera dans l’UE, l’Euro et l’Otan, ce sera la merde totale.

#64

“La surveillance individuelle”

c’est à dire les fichés S et les “connus des services de renseignement” dont on apprend l’existence une fois l’attentat commis

#65

#66

#67

des airs de ressemblance

https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_la_S%C3%A9curit%C3%A9_d%27%C3%89…

#68

La dictature se met en place…

#69

Concernant entorses plus ou moins graves à la règle de droit on peut citer aussi à côté de la via sicura la votation populaire sur la loi sur le renseignement, par laquelle le peuple permet au gouvernement de le surveiller. Celui-ci a cependant dû poser des garanties judiciaires très strictes afin de la faire accepter par le peuple.

Mais c’est vrai que cette via sicura est le porte-étendard lorsqu’il s’agit de critiquer le système suisse. C’est une loi mal pensée qui dérive d’une paranoia absolue (un peu comme la lutte contre le terrorisme d’ailleurs). On renverse toutes les présomptions avec des effets pervers incroyables et pas prévus par le législateur. Si on ajoute à ça le fait qu’elle est mise en oeuvre par des vrais malades de la sécurité persuadés qu’ils ont une mission divine consistant à combattre les criminels de la route, c’est le pompon.

Ceci-dit, l’article que tu cites exagères un peu les choses. Le cas du “on vous dénonce et vous devez vous justifier” est lui-même en défaut dans l’article. Le Tribunal fédéral a considéré que l’autorité administrative n’avait pas suffisamment étayé ses dires.

Ces retraits de sécurité, et la preuve par le conducteur de sa capacité à conduire concernent généralement les infractions graves et flagrantes des règles de la circulation routière. Le tribunal ne les accepte que lorsque l’autorité est capable de démontrer que le conducteur est incapable de conduire, à charge pour lui de prouver le contraire ensuite. C’est ignoble, mais ça va moins loin que ne le suggère l’article.

#70

Je le répète souvent mais les commentaires dans ce genre d’article vont bien souvent de paire avec le ton employé dans les éditoriaux de NXi.

Mais bon tant que cela rapporte des abonnés…

#71

Tu n’as aucune idée de la personne fichée S: c’est la seule décision de l’administration. Peut-être que cette personne n’a aucun lien avec le terrorisme ou quoi que ce soit. Impossible de le savoir d’ailleurs parce qu’aucune procédure devant aucun juge permettant de décider n’existe quant à la fiche S. Peut-être est-il fiché S parce qu’il détient une arme? Tu es peut-être fiché S sans le savoir et sans pouvoir te défendre.

#72

Oh lendemain du premier état d’urgence lancé par l’ancien gouvernement, le raid expulsé des squatteurs à Lille. Arrêter des dealers etc.

Du coup, maintenant, si tu appartiens à des groupes qui ne plait pas à l’état (genre véganisme, anarchiste, etc), tu es directement surveillé. Puis interdiction de manif etc

De plus, si iels veulent être contre le chiffrement pour internet, ils auront accès à tout.

Belle démocratie avec 58% abstention.

#73

Il y a un effet positif de cette loi : la fin effective de l’état d’urgence lui même.

Pour rappel, les assureurs étrangers refusent d’assurer les touristes dans les pays sous état d’urgence, et ça a déjà un impact réel sur le tourisme en France avec plusieurs tour operators qui ont du arreter leurs programmes.

#74

ben en même temps qu’un journal sur le numérique s’oppose à des restrictions sur le numérique, et que les lecteurs qui sont probablement du même acabit s’y opposent aussi me paraît vraisemblable.

Par contre je ne cautionne pas les “waiche cé deula diktature bande de gôche de droite” (ou drwate de gôche, ça dépend de la tendance politique des commentateurs)

#75

Il ne le souhaite pas plus pour lui même que pour les tiens.

Il est simplement lucide et cherche quel est le problème plutôt que d’appeler à faire n’importe quoi sur l’autel de la lutte contre le terrorisme. C’est presque systématique: l’arsenal législatif donne les moyens à l’autorité pour agir et protéger, il y a tellement de cas dans lesquels on nous dit que le terroriste était connu et surveillé, qu’une perquisition judiciaire pouvait être effectuée, qu’on pouvait lui retirer les armes qu’il détenait, ou autre que c’est tout simplement incompréhensible d’entendre des gens crier au renforcement des pouvoirs de l’Etat.

Tu peux être contre les armes, et militer pour une législation plus stricte qu’elle ne l’est. Par contre, utiliser le terrorisme comme prétexte à tes idées alors que manifestement la loi en question n’est pas en cause, c’est du même acabit que d’utiliser le terrorisme comme prétexte afin de pouvoir renforcer la surveillance sans contrôle et sans contrepouvoir par l’exécutif.

#76

“Dictature” est un mot très à la mode que tout “bon internaute” se doit de dénoncer régulièrement à la moindre nouvelle loi.

" />

" />

Très curieusement certains qui gueulent régulièrement à la dictature en France sont beaucoup moins prompts à dénoncer des vraies dictatures telle la Syrie ou la Russie, je trouve ça assez bizarre…

#77

#78

nan tu peux plutôt te tourner vers “Incoporated”.

Les multi nationales qui gerent notre quotidien ainsi que nos droits,devoirs et libertés..

Ca c’est plutot ce vers quoi on s’en va…

#79

Cela m’étonnera toujours que l’on en soit encore à cette opposition G D et que si c’était le gouvernement du bord opposé cela ne se passerait pas comme ça. il y aurait eu plus ou moins de contestation, il n’y aurait jamais eu une lois avec comme celle ci avec un gouvernement de la “vraie” D ou G , etc etc

Mais qu’est ce qu’on en à faire que une lois soit promulguée sous un gouvernement de D ou G ? Le résultat est le même. Cette lois sera valable (après parution sur le journal officiel il me semble) jusqu’à ce qu’une autre lois vienne l’annuler ou la modifier. Ce qui par les temps qui courent et pour le sujet qui nous intéresse ne risque pas d’arriver.

______________

#80

Concernant la Syrie c’est une évidence et c’était déjà pareil avec le père.

" />

" />

Cette famille a toujours adoré massacrer le peuple qui ose lui résister un minimum…

Les premières manifestations en Syrie n’avaient rien à voir avec les intégristes religieux ce qui n’a pas empêché el-assad de faire tirer sur les manifestants. Je suis convaincu que pour ce mec daesh est une véritable aubaine qui lui permet de se faire passer pour une victime et le pire c’est que ça marche…

Pour le reste je suis bien d’accord, simplement je trouve qu’utiliser régulièrement des mots forts à tort et à travers ça fait perdre tout leur sens à ces mots.

#81

IKR? Qu’est ce que les Suisses sont malheureux avec ce genre de loi, une vraie dictature ! Et personne ne peut dénoncer vu qu’ils n’ont aucune liberté! " />

" />

#82

#83

De toute façon si ça continu à empirer le seul moyen sera en effet de faire une révolution (et on sait les faire, normalement), mais comme tu le dis, personne n’a les corones de le faire, en pensant que ça va s’arranger tout seul, les français sont devenus mous du bulbe.

La preuve : ils continuent à voter pour des gens comme ça, ils savent bien qu’ils vont juste profiter de leur pouvoir pour en abuser, alors que l’on peut voter pour un parti qui n’a jamais été au pouvoir et qui lui, veut vraiment défendre la France, mais bon, comme on croit tout ce qu’on nous dit, c’est le parti du diable.

#84

Je trouve que la plupart des articles de NXI emploient un ton plutôt neutre. Mais sur certains thèmes ils ont TOUJOURS laissé voir leurs affinités / orientations, et… je ne vois pas où est le pb. Les médias ne sont JAMAIS neutres, ce sont souvent ceux qui font mine de neutralité qui sont les plus insidieux quant à la pensée qu’il véhicule, présentée ainsi comme étant plus objective.

Un ton dans tout papier sert je trouve à véhiculer l’opinion de son auteur. Tu as le droit de ne pas être d’accord (encore heureux), mais pk en faire un drame? Je comprends qu’il puisse être agaçant d’entendre un point de vue en filigrane à la lecture d’un article, mais comme NXI est très clair je ne trouve pas ça déconnant.

#85

Aaah, l’ordre public… Le gibolin du droit français ! Ca fait des décennies que c’est la formule magique qui permet d’interdire tout et n’importe quoi… Vous manifestez? Trouble à l’ordre public. Vous voulez manifester? Menace de trouble à l’ordre public. Vous n’êtes pas d’accord ? Vous pourriez avoir l’idée de manifester, donc on en revient à la situation précédente : menace de trouble à l’ordre public.Souvent, l’administration parle de trouble “grave” à l’ordre public. Ca ne mange pas de pain, et puis de toute manière il n’y pas d’échelle pour mesurer ce fameux trouble. D’ailleurs, il n’y a pas non plus vraiment de définition de l’ordre public. J’imagine que dans la tête de beaucoup de nos dirigeants, c’est tout ce qui peut remettre en cause l’ordre établi. Mais embastiller quelqu’un pour contestation de l’ordre établi, ça ferait un peu dictature… Ordre public, c’est mieux: on vous protège !

#86

#87

Vue l’avancée permanente vers des lois de flicage et de censure de plus en plus dures, il ne faudra pas 10 ans pour se retrouver sous l’équivalent d’un mélange du 3ème Reich et de l’URSS de Staline.

#88

#89

#90

En même temps, c’est pas parce que A a une qualité propre que B ne peut pas l’avoir.

C’est même plutôt sain de voir que les citoyens de B se sentent concernés et mal à l’aise quand B tend à aligner ses propriétés avec A.

En gros, c’est pas parce que l’autre a le cancer que je ne dois pas soigner ma grippe. C’est un peu cynique, mais on peut se sentir plus concerné par notre propre grippe que par le cancer d’un inconnu.

#91

#92

#93

#94

Je n’avais pas vu le “pas” dans ta phrase concernant ma famille.

Par conséquent Je suis sincèrement désolé de ma réponse /o. (tu as le droit de me fouetter avec des orties pour la peine).

Sinon : je ne suis quand même pas d’accord avec tes propositions :

le role de l’armée n’est pas le maintien de l’ordre, même si ils sont

armées. Ils ne sont pas formé pour, et n’ont pas le matos adapté. Par

contre embaucher des effectifs et les former spécifiquement oui pour

opérer dans ces cités oui (aux us, c’était auparavant les SWAT qui ont

été montées suites à ce type de comportement (sniper lors des émeutes)).

D’un

autre point de vue, je suis d’accord avec ton constat que l’état laisse

faire beaucoup trop de chose à certaines parties de la

population/minorités . Il y a exactement le même problèmes avec toutes

les aides divers et variées (plus de la moitié de la population ne paie

pas d’IR , même symbolique, etc…)

L’état essaie juste d’acheter de la paix sociale :

quelqu’un qui emmerde les autres mais où l’état ne fait rien , cela

permet de dire qu’il n’y a pas de probème (ben oui : on a rien fait,

c’est donc qu’il n’y avait pas besoin).

toute façon , vu les taxes que l’état lui prend, il va devoir bosser

pour continuer à vivre. Donc pas le temps de vraiment embêter l’état. Et

si il ne bosse plus ou ne gagne plus assez : paf on rentre dans le

premier cas.

Bon c’est un peu cynique/… mais amha pas si loin que ça de la position de certains haut fonctionnaires ;)

#95

Je n’ai jamais dit qu’il n’y avait aucune raison de s’inquiéter par ce qui est en train de se passer.

" />

" />

" />

" />

Je suis juste surpris que parmi ceux qui gueulent le plus fort à la dictature en France il y a de nombreux admirateurs de poutine et qui considèrent el-assad comme une pauvre victime.

Plus ceux qui pensent que ça ne serait pas arrivé si une certaine blonde avait été élue présidente, ce qui est assez cocasse car ça serait certainement bien pire car “dans les gènes y’a pas de plaisir”.

N’est-ce pas ?

Et oui, j’avoue que cette totale incohérence et/ou mauvaise foi de certains, ça m’agace un peu…

Tout comme ceux qui croyaient vraiment que macron était un mec nouveau et anti-système, alors qu’il est le pur fruit de ce système, par contre cela ça ne m’agace pas vraiment, ça a plutôt tendance à m’amuser…

#96

je suis navré je ne vois pas encore en quoi l’intervention de la Russie en Syrie discrédite tout regard critique sur ce qui se passe en France. La situation là bas est vraiment compliquée, comme c’est presque toujours le cas avec le droit à l’autodétermination des peuples, et en plus vient s’ajouter une vieille couche géopolitique digne de la guerre froide.

On peut tout à fait justifier d’être pour ou contre l’intervention des russes/américains/français, allemands et anglais/kurdes/turques/iraniens/du gouvernement syrien/des rebelles islamistes ou non (déjà là on voit que c’est la merde) tout en portant un regard critique sur la tendance liberticide des gouvernements européens face à la menace du terrorisme.

Concernant les fans du FN, je doute que beaucoup pensent que ce ne serait pas arrivé puisqu’ils sont en général favorable à l’“ordre” et se moquent de leurs libertés comme celles des autres. Les autres populistes sont d’ailleurs complètement sur la même longueur d’onde sur cette question.

Les gens s’inquiète de ce qui se passe chez eux et il est vraiment risqué de faire un lien avec leur opinion sur ce qui se passe dans le reste du monde.

#97

#98

#99

Je te souhaite de ne jamais être persécuté par un gouvernement qui se permet de faire ce que tu proposes. C’est bien sûr toi qui choisit qui est fiché S? qui est mis en prison, et qui fera partie des victimes collatérales de l’intervention de l’armée? Faut-il mettre en prison ceux qui achètent des bonbonnes de gaz? On pend ceux qui louent des véhicules utilitaires?

Luttons avec dignité et cessons d’acclamer des mesures toutes plus débiles et inefficaces les unes que les autres qui n’ont qu’un effet de communication.

Défendons nos droits et nos libertés plutôt que de les abandonner tout en offrant une victoire trop facile aux terroristes.

#100

#101

#102

#103

#104

#105

#106

#107

Tes propos ne font que confirmer que nous vivons dans un monde de merde où il est normal de soutenir des ordures sous prétexte qu’il y a pire ou parce que ça nous arrange à un moment donné.

" />

" />

" />

" />

A quoi il faut effectivement rajouter les intérêts financiers car une dictature riche sera toujours plus fréquentable qu’une dictature pauvre, surtout si elle nous achète des trucs invendables…

Quels que soient les motifs plus ou moins avouables des interventions en Syrie ou ailleurs, ça n’enlève strictement rien au fait que el-assad est une immonde ordure tout comme l’étaient hussein et kadhafi.

Quand une ordure disparaît c’est toujours une bonne chose, quelles que soient les raisons de sa disparition.

Par exemple, le fait que staline ait largement contribué à la disparition d’hitler tout en étant aussi pourri que lui, ça reste une bonne chose malgré tout.

Et ce n’est pas parce que on est pas des saints (loin de là) que ça rend moins pourris des régimes pourris.

Le plus drôle étant de croire que les attentats chez nous par les intégristes religieux sont uniquement dus à nos interventions à l’étranger, quand on sait que les principales victimes de ces ordures sont des Musulmans qui n’ont envahi personne et qui sont massacrés chez-eux.

Tout le problème des humains (tous) c’est que les intérêts matériels seront toujours plus importants que la morale et de ce qu’on appelle “l’humanité” car aucune vie n’aura jamais autant de valeur qu’un bon tas de billets de banque ou que son petit confort personnel.

Il suffit de voir comment sont traités les migrants qu’on laisse crever par milliers sous prétexte qu’on ne peut pas accueillir bla, bla, bla…

Il me semble que ça ne laisse guère de doute sur le peu de valeur que peut avoir la vies des autres aux yeux de cette si belle humanité.

Étant aussi un humain, je ne me considère pas différent de ça puisque c’est une des grosses tares de notre espèce.

Tout le reste c’est du blabla et de la gesticulation pour se donner bonne conscience et ça ne mène nulle part.

#108

#109

Lorsque l’on sait que c’est précisément l’un des objectifs de toute organisation terroriste que de contraindre sa cible (ses cibles) a renoncer à ses libertés en réaction à ses agissements. Espérant que des personnes sans lien avec l’organisation fassent les frais de ces restrictions pour que les dites personnes finissent par contester le pouvoir en place, à défaut d’adhérer à l’organisation…

Ils pourraient ouvrir un bouquin d’histoire des idées politiques.

Par ailleurs, ça en dit long sur l’idée qu’ils se font du pouvoir judiciaire, qu’ils méprisent manifestement.

Sans compter que ces dispositions finiront pas être étendues aux autres infractions, les politiques ayant besoin de montrer qu’ils font quelques choses au grès des faits divers qui alimenteront l’actualité.

En marche la régression !

#110

#111

#112

#113

Et donc suggèrent que ça ne serait pas arrivé si elle avait été élue… " />

" />

" />

" />

" />

" />

Pour eux ce n’est pas “elle n’a pourtant pas été élue” mais bel et bien “elle n’a hélas pas été élue”.

En tous cas ça me semble assez évident.

Mais tout ça n’est qu’un détail, on est bien d’accord.

#114

#115

#116

#117

#118

Si tu ne sais pas faire la différence entre un parti politique et une organisation terroriste, tu devrais revoir ton échelle de valeur. Et en tant qu’athée, je n’ai aucun dieu, je suis un esprit libre ! Mais, je comprends que tu réagisses quand on te met en face de tes erreurs de bas du Front habitué à avoir une maître à penser.

#119

C’est précisément pour ça qu’on ne devrait jamais laisser s’installer des dictateurs psychopathes qui instaurent un tel climat de haine que leur disparition entraîne des excès quasiment inévitables.

" />

" />

" />

" />

Mais il faut voir ça sur la durée, là on a beaucoup de morts en relativement peu de temps et donc ça choque mais si tu fais le bilan des conséquences du règne de ces ordures qui s’étale souvent sur plusieurs décennies car ils se refilent le pouvoir de père en fils on aura sûrement bien plus de morts avec en plus des gens vivants en permanence dans la terreur et sans aucune liberté fondamentale.

Enfin tout ça c’est de la théorie, car il n’est pas évident que ceux qui combattront un dictateur quelconque ne seront pas au final pire que lui car l’humain ça reste de l’humain et ça vole pas très haut quand même…

D’autre part, un régime quel qu’il soit sera toujours plus jugé sur sa puissance financière que sur le reste.

Du coup pour des degrés de “pourriture” identiques les uns seront décorés tandis que les autres seront combattus et les “uns” d’un jour pourront devenir “les autres” du lendemain…

Bienvenue dans ce merveilleux monde où seul compte le “qui qu’a la plus grosse”…

#120

Je rajoute que concernant kadhafi et hussein, il y aura toujours des gens pour les soutenir au nom du “il y avait pire ailleurs” ce qui est bien possible voire probable mais ça ne change pas le fond du problème à mon avis.

" />

" />

" />

" />

" />

" />

Et le fond du problème c’est qu’il ne devrait jamais être possible qu’un seul homme puisse avoir tout le pouvoir, quel que soit le pays concerné.

Le problème majeur c’est que souvent les peuples aiment bien la notion de “chef suprême” et aiment à se prosterner devant lui…

Toutes proportions gardées il suffit de voir l’admiration béate que suscite macron chez plein de monde…

“P’tain mais quel homme !! Il est jeune, il est beau (question de goût) et il sait parler anglais, nan mais c’est grave trop cool !!”.

L’histoire a bien démontré à quel point ça finissait toujours très mal car avoir tous les pouvoirs ça monte à la tête et même des gens qui avaient au départ des bonnes intentions finissent par sombrer dans le côté obscur de la force du pouvoir.

Il y a sans doute quelques exceptions mais elles doivent se compter sur les doigts d’une main, guère plus…

#121

#122

#123

#124

#125