L'Ademe a rendu, la semaine dernière, son avis sur les voitures électriques et les bornes de recharges. Si l'agence de la transition écologique explique qu'une voiture électrique peut avoir un impact carbone 2 à 3 fois inférieur à celui d'un modèle similaire thermique, ce n'est pas le cas pour tous les modèles.

Dans son rapport (PDF), l'agence considère l’électrification du parc automobile français comme « l’un des leviers incontournables pour atteindre la neutralité carbone en 2050 » et affirme que les véhicules électriques peuvent émettre jusqu'à 2 à 3 fois moins de carbone si on compare leur cycle de vie complet… mais cela dépend de plusieurs facteurs.

Les SUV écartés avec une grosse batterie

En effet, pour l'Ademe, « l’impact carbone d’un véhicule électrique augmente quasiment proportionnellement à son poids ». Les SUV et les voitures lourdes ne rentrent donc pas dans les véhicules électriques conseillés par l'agence. Elle précise les conditions sur les batteries pour arriver à cette réduction de 2 à 3 fois des émissions de CO₂.

Celles-ci devraient être « de taille raisonnable », c'est-à-dire pas au-delà de 60 KWh, comme celle d'une berline de type Megane e-tech dont l'autonomie est de 470 km WLTP. Selon le rapport, une voiture « avec une batterie de taille supérieure, l’intérêt environnemental comparé à un véhicule thermique comparable n’est pas garanti et beaucoup plus tardif ».

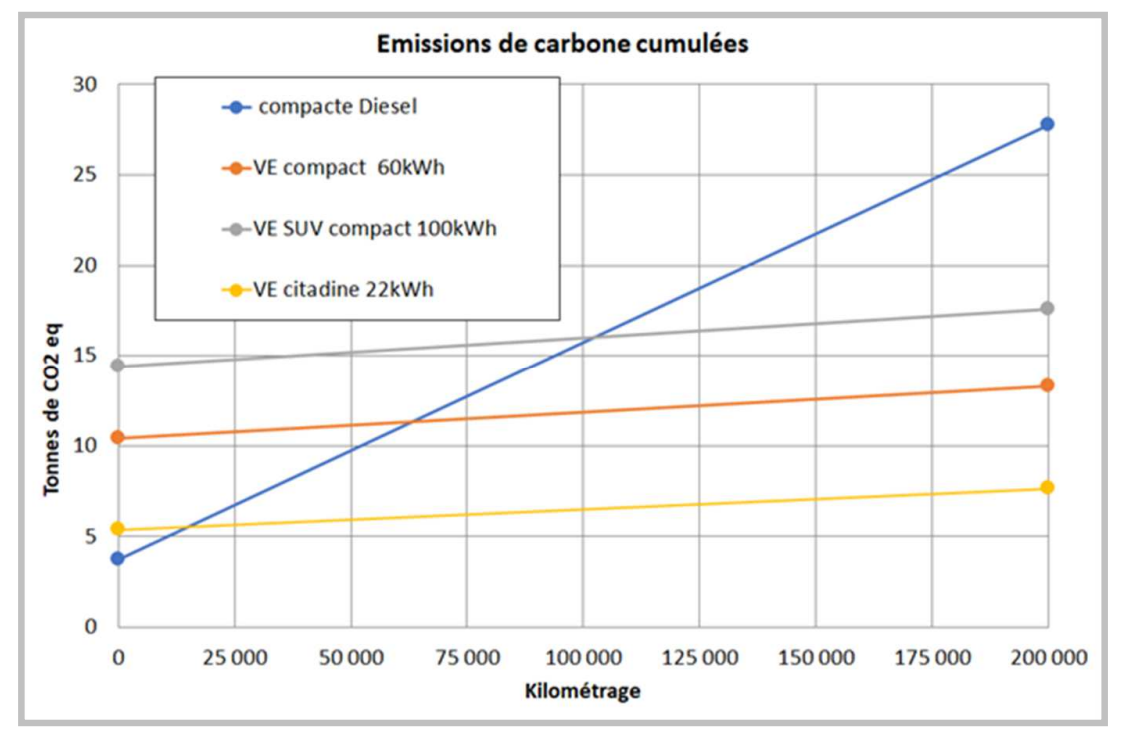

Dans le graphique ci-dessus, il est indiqué qu’il faut parcourir au moins 15 000 à 20 000 km avec une voiture électrique citadine (batterie de 22 kWh) pour que les émissions de carbone soient inférieures à celles d’une compacte diesel ; un palier que l’on peut facilement et « rapidement » atteindre. On passe à 70 000 km environ si la batterie affiche 60 kWh et enfin 100 000 km avec un véhicule électrique SUV compact de 100 kWh.

Difficile de faire de ce constat une généralité pour autant, comme le reconnait le rapport : « la consommation électrique peut varier selon la taille et le poids des véhicules dans un facteur de 1 à 2,5 ».

Le « coût complet » d'un véhicule électrique

Après l’impact écologique, passons à l’impact économique : « le coût complet d'un véhicule électrique rechargé à domicile est équivalent, voire inférieur à celui d'un véhicule thermique dès aujourd'hui », affirme l’ADEME. Selon les calculs de l’Agence, sur 15 ans, le coût complet d’un véhicule électrique compact avec une batterie de 40 kWh « est de 8 000 euros plus faible que son homologue essence ».

Le coût est par contre supérieur avec une batterie de 80 kWh ou avec une voiture hybride. Il n’est pas précisé si les calculs prennent en compte le bonus écologique de 6 000 euros (7 000 euros prochainement pour les ménages modestes), de la prime à la conversion pouvant atteindre 5 000 euros de plus et les éventuelles aides supplémentaires suivant les régions et les profils de chacun.

Là encore, impossible de tirer des conclusions à grande échelle. De plus, comme nous allons le voir juste après, la notion de voiture « rechargée à domicile » est très importante et peut influencer le coût complet du véhicule de manière non négligeable.

Domicile-travail sur batterie, quid des longs trajets ?

Partant du constat que plus la batterie est petite plus les émissions de carbone sont faibles, l'Ademe conseille de choisir une batterie « juste adaptée à l’usage majoritaire du véhicule (typiquement le domicile-travail quotidien) ».

Reste le problème des voyages plus longs, notamment pendant les vacances, avec des risques de saturation de certaines bornes de recharge, prises d’assaut par des véhicules avec une autonomie réduite devant multiplier les arrêts pour « faire le plein ».

Pour l’ADEME, il faudrait à moyen terme « engager une réflexion plus large sur le lissage de la demande de mobilité longue distance ». Des solutions « pourraient être rapidement étudiées : recourir au train, (dont il est nécessaire de renforcer l’offre et développer les services), ou organiser un service de véhicules adaptés sur les lieux touristiques, ou encore construire des alternatives occasionnelles aux grosses batteries installées dans les voitures (de type « range extender » / prolongateur d’autonomie) ».

Le rapport signale à juste titre que les solutions ne seront pas les mêmes pour une personne célibataire que pour une famille avec trois enfants lors d’un départ en vacances. C’est l’occasion de placer un mot sur les véhicules hybrides : « en attendant le déploiement d’offres de mobilité à grande distance telles qu’évoquées plus haut, la technologie des hybrides rechargeables peut être pertinente en matière de transition écologique ».

Une condition est rapidement ajoutée par l’ADEME : que tous les trajets inférieurs à l’autonomie en mode électrique soient effectivement réalisés sur les batteries exclusivement, ce qui implique de bien penser à recharger sa voiture régulièrement.

On pourra enfin remarquer que, si ces observations s'appliquent à la France dont l'énergie est très nucléarisée, elles ne peuvent être généralisées à n'importe quel pays.

Tout n’est pas rose dans l’électrique

L’empreinte environnementale d’un véhicule électrique ne comprend pas que le coût environnemental de sa conception. Si, « par définition, aucun polluant d’échappement (dont les oxydes d’azote NOx qui sont encore problématiques dans plusieurs métropoles Françaises) » n’est rejeté par les voitures électriques, d’autres sources de pollution existent.

Tous les véhicules émettent des particules (hors échappement) « résultant de l’usure des pneus, des plaquettes de frein et du revêtement routier ». Si le freinage régénératif (sur le principe de la dynamo) permet de « réduire sensiblement l’usure des plaquettes de frein », ce système est « généralement plus lourd que son équivalent thermique, ce qui augmente l’abrasion des pneus ». Cette dernière serait d’ailleurs « responsable, tout véhicule confondu, de 28 % des microparticules déversées dans l’océan chaque année (IUCN 2017) ».

Bref, l’ADEME rappelle que « l’électrification des automobiles n’en supprime donc pas toutes les nuisances ». Pour l’Agence, il est donc « crucial d’interroger la pertinence du recours à l’automobile même lorsqu'elle est électrique : le vélo ou les transports collectifs offrent aussi de nombreux avantages en terme sanitaires et environnemental, en centre-ville notamment ».

Sécuriser les approvisionnements en matières premières

Sur la conception des batteries, l'Ademe pousse à « la sécurisation des approvisionnements » du lithium, cobalt, nickel et du graphite nécessaires à leur fabrication et à une concertation au niveau européen sur le sujet. Vu la croissance du marché, si l'augmentation des performances des usines de recyclage est important, elles ne pourront pas être suffisantes.

Une batterie de voiture est considérée comme étant en « fin de vie mobilité » lorsque sa capacité de stockage initiale est diminuée de 20 à 30 %. Dans le cas des Zoe avec location de la batterie, cette dernière est changée lorsqu’elle passe sous les 75 % par exemple.

Ces batteries « en fin de vie » pour les voitures peuvent toujours être réutilisées « pour des usages moins exigeants en termes de densité d’énergie, par exemple en stockage stationnaire, sous réserve que ce réemploi ne nécessite pas d’opération trop coûteuse qui la rendrait économiquement non compétitive ».

Si elle est hors service, « la batterie est traitée dans la filière industrielle de recyclage, soumise à la Directive Européenne 2006/66/CE “Piles et Accumulateurs”, qui exige au moins 50 % de rendement de recyclage pour les batteries Lithium ». Selon l’ADEME, le taux moyen est actuellement de l’ordre de 60 %, mais la quantité à recycler reste assez faible pour le moment, et « les quantités de matières recyclées sont marginales en regard des besoins de la filière de fabrication de batteries ».

Cette directive européenne est en cours de révision. L’objectif de rendement pourrait ainsi passer à 70 %, mais surtout ajouter un « ambitieux de taux de récupération de 4 métaux d’ici au 1er janvier 2026 : 90 % pour le nickel, le cobalt et le cuivre et 35 % pour le lithium ».

L’ADEME précise que « ces chiffres font encore l’objet de discussions, compte tenu des verrous technologiques qui sont à lever pour garantir leur atteinte ». Une autre manière de dire que ce n’est pas pour tout de suite… L’objectif est à la fois de réduire le besoin de matières premières primaires et de mettre en place une fabrication « en boucle fermée » de nouvelles batteries avec des matériaux issus du recyclage d’anciennes batteries.

Plus de 69 000 bornes en métropole

Au 1er septembre 2022, on compte selon l'agence 69 428 points de recharge ouverts au public sur le territoire métropolitain, soit une moyenne d'un point de charge pour 14 véhicules. « Même si ce réseau présente un taux de croissance important (+49 % en un an), le manque "perçu" de bornes de recharge sur le territoire reste un frein majeur au déploiement de l’électromobilité », explique le rapport. 91 % de ces points de charge sont de puissance inférieure à 22 kW.

Il faut dire que le nombre de véhicules légers 100 % électriques augmente aussi : de 28 300 en 2016 à plus de 174 000 en 2021. En juillet de cette année, la France compte selon l’ADEME 620 000 véhicules électriques, « soit à peine 1,5 % du parc roulant ». Et il faut encore ajouter les voitures hybrides qui, elles aussi, peuvent avoir besoin de se recharger sur des bornes.

L'agence fait aussi remarquer que « les prix de vente au kWh sur bornes de recharge ultra rapides sont de 3 à 4 fois plus élevés qu’à son domicile ». Le rapport donne quelques chiffres : « le prix de revient en électricité pour réaliser 300 km est à l’heure actuelle d’environ 10 euros en charge normale (à domicile) et de 40 euros en charge rapide (pour 30 euros environ en mode thermique) ».

Il existe pour rappel des points de charge gratuits, notamment près de certains enseignes ou des hôtels qui espèrent ainsi attirer des clients. Ils proposent parfois la charge rapide. Il faut également que la place soit disponible.

Travailler sur d'autres axes

Si l'Ademe affirme qu'électrifier le parc des véhicules est nécessaire pour atteindre la neutralité carbone en 2050, elle insiste que ça ne sera pas suffisant. Trois autres axes de travail sont mis en avant :

- les changements de comportements (promotion du tourisme local, télétravail...)

- le report modal vers d’autres moyens de mobilité moins impactants que l’automobile particulière (vélo, marche, transport en commun, covoiturage, autopartage, véhicules intermédiaires)

- l’amélioration des technologies. À la fois la chaine de traction électrique, mais aussi la base roulante du véhicule : masse, dimensions, pour réduire son besoin en énergie.

Commentaires (230)

#1

Il manque un élément selon moi dans le calcul de l’ADEME : le remplacement des batteries.

En fonction des constructeurs, la durée de vie de la batterie est entre 100 000km et 160 000km. Bref, si la comparaison peut tenir la route avec une voiture essence, il faudrait, pour une voiture diésel, considérer non pas 1 mais 2 batteries. Ce qui n’est visiblement pas le cas des courbes publiées, qui devraient alors montrer un escalier pour les véhicules électriques à partir de 100 000km.

Quoi qu’il en soit, merci l’ADAME pour ce rapport. Cela me donnera peut être un peu plus de grain à moudre quand je dis à mon entourage que le véhicule électrique n’est pas la solution, que seul un changement de comportement l’est. Le VE, c’est juste le moyen de vivre comme aujourd’hui en se donnant une fausse bonne conscience…

#1.1

Tu ne confonds pas durée de vie et garantie ?!

#1.2

La France ne se résume pas aux hyper villes comme Paris, Lille, Lyon, Marseille où il est facile de prendre un bus, un train, un metro ou un vélo…

En province, dans les petites villes et villages, quand il y a un car (même pas un bus) le matin et un le soir, c’est déjà exceptionnel. Alors se passer de voitures, ce n’est même pas envisageable. Toutes les améliorations sont bonnes à prendre même si ce n’est pas du zero pollution, c’est mieux que de laisser en l’état, jusqu’à ce qu’on trouve mieux…

#1.3

Quand je n’habitais pas à Lille, je prenais mon vélo pour rejoindre la gare la plus proche. Je n’avais pas de voiture.

Mais le fait d’avoir une voiture rend paresseux, y compris intellectuellement. On ne pense plus qu’à la bagnole comme moyen de locomotion. Y compris pour aller à la Poste qui est à 2 bornes.

#1.8

Dans ma jeunesse, j’ai habité à Charbonnières les Bains, dans la banlieue lyonnaise.

Je travaillais dans la ville d’à côté, à Marcy l’Étoile.

Ma copine de l’époque était étudiante dans une autre ville d’à côté, à Écully. Mais elle a passé une bonne partie du temps où nous avons vécu là-bas en alternance sur un site industriel loin de tout centre urbain, en Isère.

Pour elle, aller travailler en transports en commun ou en vélo n’était pas une option. L’école en vélo n’était pas envisageable non plus, il y avait une grosse vallée à franchir.

Pour moi, les TC étaient exclus (1h pour faire ces quelques km en passant par la gare de Vaise, non merci !), le vélo était envisageable par beau temps. Le problème dans ce pays, c’est que parfois, on est en intersaison ou en hiver et là, ça marche moins bien…

[edit] ce que je veux dire par là, c’est qu’il ne faut pas prendre son cas pour une généralité, que certaines choses qui sont évidentes quand on est un célibataire sans enfants le sont moins plus tard, et que tout n’est pas seulement lié au “tout voiture des années 50”.

#1.5

Ca tombe bien, je n’ai jamais dit ça. J’ai dit qu’il fallait changer les comportements. Aujourd’hui, il faut prendre conscience que si on choisit d’habiter dans un petit village, il faut en assumer les conséquences.

Le problème n’est pas de prendre la voiture. Le problème est de DEVOIR prendre la voiture. On devrait préparer l’avenir et inciter les gens à tout faire pour devenir de moins en moins dépendant de cette dernière. A la place, on trouve un palliatif qui n’est qu’illusion (il est tout simplement impossible de remplacer le parc automobile thermique actuel par un parc de véhicule électrique, car la dure réalité c’est qu’il n’y en aura pas pour tout le monde, les conférences d’Aurore Stephant à ce sujet sont très bien foutues).

En bref, des milliards vont être investi dans des infrastructures électriques au détriment de solution plus pérenne et beaucoup plus longues termistes comme les pistes cyclables. Ben oui, mais ces milliards vont nous permettre de continuer à vivre comme nous le faisons encore quelques années…

#1.18

Je sais que j’arrive laaargement après la bataille, mais lire en 2022 que le vélo ce n’est que pour les métropoles ou grandes villes demande de la contradiction ; et je mentionne ceux ayant promu le vélo pour leur donner des billes.

Comment le vélo devient l’atout gagnant des villes moyennes

Le choc énergétique appelle un plan d’urgence pour développer massivement l’usage du vélo

Quelques vidéos

Le vélo peut-il remplacer les camions de livraison en ville ?

Le vélo « longtail» pourrait-il remplacer le scooter en ville ?

« Les Roues du Possible », plaidoyer vélo pour une mobilité inclusive

#1.19

Je rejoins les propos que tu as partagés

Je n’habite pas en ville et j’utilise le vélo quotidiennement.

Nous utilisons (famille de 5) la voiture pour +/- 10.000 Km par an pour les trajets impossibles en vélo.

Outre l’aspect ecologique, je retire en fait beaucoup de plaisir de rouler dehors 2x /j sur un vélo au lieu d’être enfermé dans une voiture. C’est mon buffer boulot/maison.

Je me permet de m’auto-citer pour ceux qui aurait mon commentaire car cela rejoint le commentaire de kamui57.

#1.4

J’ai pas compris pourquoi la comparaison des 100/160k km tient la comparaison avec une voiture essence mais pas avec un diesel ? Tu sous entends que les voitures essence ont une durée de vie d’environ 100 à 150k km ?

#1.6

Disons qu’à 150000km, une voiture essence commence à être en fin de vie. Pour un diesel, c’est le double.

Du coup, en étant “optimiste”, la durée de vie d’une voiture à essence reste dans le même ordre de grandeur que pour un véhicule électrique (pour la fourchette haute). Ce qui n’est pas le cas pour un véhicule diésel.

#1.11

Ca fait quand même quelques génération qu’un véhicule essence n’est plus “rincé” une fois arrivé les 150k km. D’autant plus si l’utilisateur respecte les préconisations constructeurs.

Après sur les moteurs qui tombent actuellement dans les 150k km, on est peut être encore sur des générations de ~2010, et donc les 150k km semble en effet être la moyenne pour ces modèles.

#1.13

Tu la traites comment ta voiture essence pour qu’après seulement 150k km elle soit “en fin de vie” ?!

#1.22

Une voiture essence en fin de vie à 150000km ? merde la mienne approche les 180000, j’en fais quoi ?

#1.7

Tu confonds la garantie constructeur et la durée de vie d’une batterie.

Concernant la location des batteries, les constructeurs ont tout intérêt à nous orienter vers ce mode qui est bcp plus rentable pour eux.

Pour info :

Durée de vie —- La durée de vie de la batterie au lithium fer phosphate (LFP) est meilleure que la batterie au lithium NMC / NCA. La durée de vie théorique de la batterie au lithium NMC est de 2000 cycles, mais sa capacité s’estompe rapidement pour conserver 60% lorsqu’elle exécute 1000 cycles; même la batterie Tesla NCA la plus connue ne peut conserver que 70% de sa capacité après 3000 cycles, tandis que la batterie au lithium fer phosphate (LFP) restera à 80% après 3000 cycles.

[Sourece : https://poworks.com/fr/comparaison-de-nmc-pane-lithium-ion-et-batterie-lfp]

Donc si je ne me trompe pas, au pire en NMC 1000 cycles de 300km en moyenne = 300 000 km pour tomber à 60%. C’est largement plus que ce que parcourent la majorité des voitures.

Sur du LFP on approche du million de km !!!!

#1.9

Comme dis plus haut, je ne confond pas les deux. Ce n’est pas de ma faute si certains loueurs utilisent les données de garantie pour prévoir le changement de batterie.

Ensuite, c’est bien de parler des batteries LFP. S’il est vrai qu’elles supportent un plus grand nombre de cycle de charge, il faut souligner :

Bref, les constructeurs ont tout intérêt pour eux à utiliser du NMC / NCA. Gain de place, en efficacité, en charge, et durée de vie plus courte (donc plus de vente !).

#1.10

Les chiffres de durée de vie des batteries vont bien au dela de ça, estimés entre 300 000 et 450 000 km en fonction du nombre de cycles.

Quand on voit les moteurs actuels downsizés tomber comme des mouches (toute la branche des 3 cylindres renault/peugeot entre autres) sous les 100 000km (je viens de faire changer le 1.2PT de ma peugeot, défauts de conception connus entre la courroie humide qui entrainait le bouchage de la pompe à huile et une ovalisation des cylindres qui rend la segmentation caduque et fait casser les bougies), pas dit que le thermique soit toujours une si bonne opération

Sauf que les batteries ne sont pas remplacées tous les 150k km et que les 10 ans de retex Tesla donnent des chiffres bien plus proches de ceux estimés

#1.12

Je ne sais pas quelle est ta source d’information pour la prévision de 100 à 160 000 000 km pour la durée de vie des batteries. Ça m’a l’air passablement erronée quand on regarde les faits. Par exemple, la Tesla d’un ami à 180 000 km et la perte d’autonomie de la batterie est vraiment négligeable. Vu la vitesse progression de l’usure, elle devrait durer plus de 300 000 km.

#1.14

Mon calcul est que quand j’atteindrai la fin de ma nécessité de conduire (environs 700-800 000km selon mon kilométrage prévisible à très long terme), ma voiture (une model 3 que j’espère pousser jusque là, d’autres avant moi ayant réussi) n’aura pas eu besoin de changement de batterie (j’ai une batterie 77kwh pour une autonomie théorique de 570km).

Je serais probablement aux alentours de 50-70% d’autonomie résiduelle, mais avec même avec 300km d’autonomie c’est censé être largement suffisant.

#1.15

Quel est le nombre de recharges par cellule ?

Pour les LFP c’est aux alentours de 3000 max avant de passer sous les 80%.

Donc 3000300 = 9000000,8 = 720k en première approche.

Pour les li-ion c’est à preine 120k !

#1.16

Un exemple : selon pas mal d’articles récents, sur une Tesla (car c’est sur celles-là qu’on a le plus de recul pour le moment), on est plutôt entre 300.000 et 500.000 km avant de remplacer la batterie hein. Pas 160.000. Je ne sais pas d’où ce chiffre sort je suis intéressé par la source.

Je suis pas spécialement pro-électrique, je trouve d’ailleurs pour plein de raisons très pratiques que c’est même plutôt un retour en arrière (autonomie de -40% passé -20 degrés - oui au Québec ça caille, un plein dure en moyenne 45min/1h sans parler de l’attente si c’est plein + l’hiver c’est encore plus long, etc etc).

Mais concernant la durée de vie d’une batterie, les chiffres montrent qu’on est plutôt pas mal pour le coup.

Côté écologie, c’est apparemment loin d’être parfait si je compile un peu tous les articles que je lis sur le sujet mais ça reste sur le long terme un peu mieux. Reste à savoir comment va-t-on produire autant de batterie pour contenter tout le monde.

#1.17

les 160 000 c’est le kilométrage garanti (si en moins de 160 000 km la batterie tombe sous les 70% elle est remplacée sous garantie, c’est tout)

#1.20

Il écrit “En fonction des constructeurs, la durée de vie de la batterie est entre 100 000km et 160 000km.” donc aucune notion de garantie dans ses dires non. La durée de vie des batteries est bien plus haute. Les mots ont un sens ^^

#1.21

j’ai jamais vu de constructeur estimer la durée de vie de la batterie entre 100k et 160k km, ces chiffres je les ai vu uniquement pour la garantie desdits constructeurs

beaucoup de monde semble considérer qu’au bout de ce qui est garanti, la batterie est morte, alors que c’est totalement faux, elle “peut” légalement être moins performante et/ou avoir une capacité moindre que quand elle était neuve, ça veut pas dire qu’elle devient inutilisable du jour au lendemain.

une batterie qui à l’origine permettait de faire 120 bornes, quand elle tombe à 50% c’est clair que le véhicule ne peut plus être utilisé de la même manière, mais il peut avoir son utilité quand même pour des citadins ou des gens qui font des petits trajets

en effet il a écrit “durée de vie”, mais je n’ai jamais vu ça, pour moi c’est une erreur de compréhension, d’où ce que j’expliquais dans ma réponse

#1.23

Gotcha

En effet, surement une incompréhension générale sur le garantie != durée de vie réelle.

#2

“moins polluantes” il faut aussi arrêter de faire l’équivalence entre émissions de CO2 et pollution. Oui, c’est UNE forme de pollution, mais pas la seule.

La pollution atmosphérique locale des voitures diesel/essence est non négligeable et mérite d’être mentionnée.

#3

Le rapport ne parle pas de la différence de coût du kwh entre un particulier en pavillon et un particulier devant recharger dans les parties commune.

De ce que j’ai compris du REX d’un des abonnés de NXI ( @sebGF ) on est proche des coûts charge rapide et c’est incontournable lorsqu’on est en appartement.

Ce qui rend le véhicule électrique encore moins attractif pour les citadins (cibles du véhicule électrique)

#3.1

Je recharge à la borne publique la plus proche (aller-retour à pied et je laisse charger qq heures) et cela me coûte autour de 3 € les 350 km de recharge. Les bornes publiques AC 22 kW sont très peu chères, souvent même moins que la charge à domicile (notamment la nuit), cela dépend de l’opérateur. Ne pas confondre avec les borne DC qui sont très coûteuses effectivement, mais plutôt destinées à la recharge en voyage sur autoroute. Pour ma part en voyage je ne prends pas l’autoroute et je charge dans les villages. C’est une erreur de vouloir utiliser un VE comme un thermique. On peut, mais ce n’est pas optimal. En prenant son temps on fait de grosses économies. C’est un autre mode de vie, mais c’est le sens de la sobriété.

#4

*Trois autres axes de travail sont mis en avant :

Intéressant.

Je pense que ceux qui peuvent déjà faire du “report modal” le font.

Ceux qui ne peuvent pas, que ce soit à cause de problèmes de santé ou de distance, ou de difficulté de terrain ou autre …. ne le feront pas plus que maintenant.

Quant aux transports en commun, ils sont devenu abscent de tout espace hors urbain.

Pour ce que j’en ai vu, dans les grandes villes le gros des véhicules ce sont les utilitaires : Transport de marchandise, artisants, …Tout le monde a une bonne raison d’être là. C’est le mode de vie qui a été poussé après guerre, ça ce change pas en un claquement de doigts. (On voit ce qui se passe lors d’un léger creux dans l’approvisionnement de pétrole).

Quant au télétravail, déjà ça concerne pas tout le monde loin de là, et pour ceux qui pourraient, encore faut il que l’employeur 1/ accepte et 2/ , surtout, fasse ce qu’il faut en terme de moyens informatique & de formation. Pas gagné…

#5

Ce n’est pas ce que je constate.

Y compris par ces temps de prétendue pénurie de carburant. Par exemple, mon voisin de bureau (célibataire sans enfant) habite comme moi à 5 minutes à pied d’une station de métro et à même durée à vélo. Durant cette prétendue période de pénurie, ce qui change c’est la conversation à la machine à café. Je parle des activités que j’ai faites durant mon week-end, il fait la listes des stations services qu’il a visitées.

#6

Non. du tout.

Il existe 2 cas : on est propriétaire de sa batterie, ou on la loue :

Sans compter que les chiffres données par les constructeurs comportent toujours des petites lignes (en cas d’usage normal, en évitant les cycles de charge complets, les bornes à recharges rapide qui ont tendance à faire monter en température les batteries (ce qu’elles n’aiment pas), attention à l’hiver, etc…)

#7

Et quand il n’y a pas de gare ?

Quand tu dois aller d’un point A à un point B qui ne se trouve pas en centre ville ?

J’ai l’impression que d’avoir un vélo ne rend pas plus lucide ou tolérant.

PS: pour être tout à fait clair, dans les grandes villes comme Lille, la voiture est clairement optionnelle. Par contre à la campagne ou en peri urbain de villes de taille moyenne, elle ne l’est pas.

#8

Pour en revenir à l’article, il est clair qu’un SUV de 2 tonnes avec une batterie de 100 kwh n’est en rien une plus value en termes d’émissions de GES mais aussi en termes de consommation énergétique.

#9

Bref, ce qu’on apprend, c’est que la voiture n’est pas un moyen de déplacement durable, quelque soit son carburant. Et qu’un SUV, c’est pire (en électrique comme en thermique). Quoi de neuf ?

Peut-être qu’on pourrait non pas mettre le paquet sur les primes à l’achat d’un VE, mais proposer des moyens de transports alternatifs à la voiture plus efficaces, notamment à la campagne ?

Si je fais 8000kms de vélo par an pour ne pas avoir de voiture, je peux comprendre que tout le monde n’est pas prêt à en faire autant, notamment quand on vieillit ou qu’on a des pbs de santé, faire 15 bornes en vélo matin et soir pour aller bosser ou faire ses courses…. il faut d’autres alternatives !

#9.1

A mon avis avec 8000 km par an tu fais plus que 30 km/jour, tu dois aussi faire des randoonées de plusieurs dizaines de km.

Et puis le vélo pour ramener un colis encombrant de plusieurs kg, pas top.

#9.2

Oui, je suis également apiculteur amateur. Je me déplace dans mes rucher en vélo - électrique - également. Pas de pb pour déplacer des ruches et du matériel apicole en vélo non plus (mais bon, en amateur hein. Donc maxi 150 kg sur la remorque - soit 2 ruches au moment du déplacement).

Je fais également des randos en vélo couché.

C’est évidemment possible de se déplacer en vélo, pour plein de choses. Mais c’est un engagement qu’on ne peut pas demander à tout le monde, il faut donc des alternatives pour sortir du réflexe voiture.

#10

Étude assez dépassée, entre les chiffres qui sont loin de la littérature scientifique et le parallèle très discutable entre la capacité de la batterie et le type de VE, genre des SUV avec des petites batteries, ça existe (kona et e-Niro 39 kWh), des berlines avec des énormes batteries aussi (Tesla Model S 100). Ce qui est important, c’est l’efficience du véhicule, donc sa chaîne de traction et son aérodynamisme (là où le SUV peut poser problème mais pas que : un e-Niro est plus efficient qu’une Zoe, bien que SUV et plus lourd).

La littérature scientifique converge bien sur le fait que le VE permet des gains substantiels d’émissions à l’heure actuelle, sans parler du fait que la plupart des mix énergétiques vont plutôt vers la décarbonation que l’inverse.

#11

Edit :

@carbier

D’un autre côté, si ton SUV de 2T et 100kWh (donc Merco ou BMW) remplace la même chose qui roulait au diesel ou à l’essence, tu as un gain énorme d’émissions, même s’il est évidemment souhaitable d’essayer de faire plus petit (Renault n’y est pas mal arrivé avec sa Megan E-Tech).

@fdorin

Un VE, ça a une durée de vie supérieure à la plupart des diesels, surtout que ton diesel à 300000km, son système de dépollution est niqué, t’as déjà changé la distrib, probablement la vanne EGR et qql autres pièces. Et il a cramé pour minimum 15000L de carburant, soit ~48T émises de CO2.

Edit2 : j’ai cliqué sur répondre au lieu de Editer…

#12

Pas de gare, c’est pas souvent. Et pour aller d’un point A à un point B, dans l’essentiel des cas, le vélo est un moyen de transport très efficace.

Comme dans la banlieue de Seclin, où j’ai habité 10 ans dont 6 sans bagnole?

Si tout simplement ceux qui peuvent lâcher leur bagnole le faisaient, il y aurait bien moins de nuisances liées à la bagnole, en particulier ces nuisances sonores des collègues qui râlent contre les bouchons en refusant de comprendre qu’ils font partie du problème.

Les raisons de ceux-là à ne pas lâcher leur caisse sont connues: individualisme, paresse…

#12.1

Merci donc de confirmer ce que je disais concernant la lucidité et la tolérance.

Tu habites dans une région avec une densité de population très élevée (les Hauts de France)

Seclin par exemple c’est 10500 habitants soit une ville moyenne dans laquelle tu dois avoir tout à portée de vélo.

Il existe des départements et des régions qui ne sont pas dans ton cas, loin de la même.

La raison pour laquelle il n’y a pas de gare c’est n’est pas du au tout voiture, mais à la faible densité de population qui a fait que le train non seulement n’était pas rentable mais en plus aurait un ratio consommation énergétique/voyageur transporté pire qu’une voiture électrique.

Bref, tu es dans ton monde et tu crois que tout le monde vis ta vie.

Cela ne sert donc à rien de discuter.

#12.2

Au contraire, le train est toujours très efficace en terme d’énergie. En termes financiers, en général c’est très bon (c’est juste que les routes sont financées avec les impôts, alors que les rails de moins en moins).

Et l’idée c’est pas d’avoir une gare au pied de chaque maison, mais proche, et faire de l’intermodalité : oui, tu peux prendre le vélo, un bus, un tram, ou même ta voiture pour aller à la gare la plus proche, ce sera toujours mieux que de faire tout le trajet en voiture.

Un autre point, c’est de faire revivre les bourgs, et même les hameaux, avec du commerce de proximité.

Il faut donc un réseau plus dense et des trains plus réguliers, et surtout, moins chers (du moins, payés par la collectivité).

#13

Bien sur que si vu le nombre d’infrastructures de transport en commun qui ont été démantelées à cause de ce tout voiture.

Ce tout voiture a aussi favorisé un urbanisme d’une stupidité sans nom. Entre les cités de logements ou les lotissements de pavillons dans lesquels il n’y a ni commerce, ni service, ni entreprise.

#13.1

ben non… j’ai donné l’exemple bête d’un couple ou monsieur travaille d’un côté et madame de l’autre. La solution, ça serait quoi ? Que l’un des deux change de travail pour qu’ils puissent s’installer l’un à côté de l’autre ?

Côté “urbanisme stupide”, tu penses au cas des entreprises Seveso qu’on veut voir loin des villes ? Ça veut dire qu’il faut construire des villes juste à côté pour que les personnes qui y travaillent puissent y vivre ? En vrai, ça me rappelle effectivement un type d’urbanisme qui a eu cours au XIXe siècle, avec les cités ouvrières, le paternalisme patronal, etc. Ça serait ça, la solution ?

#13.3

Et remettre en place des infras de TC au lieu de continuer à subventionner la bagnole?

En un siècle, on a fermé plus de 38 000 kilomètres comprenant au moins 18 000 kilomètres du réseau d’intérêt général et la quasi-totalité des 20 291 kilomètres du réseau d’intérêt local.

Pour ce qui est des usines Seveso, il y en a énormément en ville. Et quand elles sont en ZI, pourquoi il n’y a pas une ligne de train ou de bus pour que les employés puissent s’y rendre ?

Pourquoi dans les lotissements pavillonnaires qu’on construit encore aujourd’hui, il n’y a toujours pas un emplacement pour une boulangerie, une boucherie, un primeur?

#13.4

Vrai sur la fermeture de lignes de trains - mon père m’a assez parlé de la méthode de la SNCF dans les années 70 consistant à changer l’heure d’un train bien rempli juste assez pour le rendre totalement inintéressant (en lui faisant rater une correspondance ou un début / une fin d’horaire de boulot).

Ce qui n’enlève rien au problème des trajets banlieue / banlieue (ou entre villages à la campagne) : les transports en commun sont organisés en étoile autour d’un centre, si tu dois aller au centre et te prendre 1h dans la vue pour pouvoir rejoindre le patelin voisin, c’est pas envisageanle. Le pire : l’absence de ligne transversale est rationnelle : avoir un bus qui fait la navette à vide 90% du temps pour que la fréquence soit suffisante coûte cher et n’a aucun intérêt pour l’environnement.

#13.5

Un peu de lecture pour comprendre que cette situation est la conséquence du tout voiture voulu par les politiques.

Ca n’a pas toujours été le cas. Et il n’y a pas que le train qu’on a démantelé, il y avait beaucoup de lignes d’autocars/autobus qui ne passaient pas par les centres villes.

Pour le bus non intéressant d’un point de vue écologique, j’en doute.

#13.6

Ben déjà, si le bus est intéressant, il roulera pas à vide 90 % du temps en fait… du moins, à moyen terme (au début il y a une inertie).

C’est le principe du trafic induit, ça ne fonctionne pas que pour les voitures. Le trafic induit est en général un report modal de nos jours. Faire un bus fréquent et peu cher le rendra plus intéressant que la voiture.

Si tu fais un bus fréquent mais cher, ben les gens continueront de prendre leur voiture et il tournera à vide, oui. Mais proposer une offre intéressante provoquera une modification de la demande, et partout où c’est fait correctement (Suisse, Pays-Bas, Chine, opérations ponctuelles de gratuité / réduction du tarif des TC), ils créent l’infrastructure avant, et l’utilisation vient naturellement ensuite.

#13.7

tu veux dire que ça te paraît plus écologique de faire rouler un bus de 20 tonnes pou transporter 3 pelés à 22h30 que de faire rouler 3 voitures pour les mêmes ?

Attention, entendons-nous bien parce-que je ne crois pas avoir été clair là-dessus : je n’ai absolument rien contre la mise en place de lignes régulières de bus. Mais si on veut que ladite ligne soit utilisée, il faut des passages fréquents et à peu près fiables. Et malheureusement, cette exigence de passages fréquents va à l’encontre d’un usage réellement écologique, surtout aux horaires extrêmes (milieu de matinée ou d’après-midi, fin de soirée…).

il semblerait que non, pour la Pologne : une Zoé ne sera jamais rentable côté émissions de CO2, du coup les autres véhicules seront encore pires !

Je suis intéressé, tu aurais des liens vers des publications scientifiques sur le sujet, s’il te plaît ?

#13.2

Certes, l’urbanisme fortement critiquable est renforcé par la facilité d’accès à un véhicule automobile, mais pas que. C’est aussi un choix d’un “rêve” - celui du pavillon bon marché entouré d’une toute petite surface de pelouse - qui a été vendu aux français, et qui fait qu’on a “tartiné du lotissement au km” pour reprendre les mots de Bruno Fortier.

Le rêve d’accession à la propriété, même d’un petit pavillon miteux en banlieue où ils sont tous pareils sagement aligné dans une zone, comme tu le dis, sans commerce, service, entreprise, n’est pas que lié à la voiture… mais à un urbanisme débridé à l’américaine. Un modèle passé de mode !

#14

Un véhicule électrique à beau avoir une durée de vie supérieure, la fabrication d’une batterie représente à elle seule la moitié des équivalents CO2 de la fabrication de la voiture électrique. C’est à dire que rien que la batterie à un bilan CO2 équivalent à celui de la production d’une… voiture thermique !. En bref, si la batterie est changée tous les 150 000 km, le bilan est bien loin d’être aussi idyllique qu’annoncé.

#15

Moi, j’ai jamais compris l’intérêt des SUV en tant que tel.

Déjà en véhicule thermique, un possesseur peut me dire l’intérêt ?

En électrique, c’est encore plus une connerie à mes yeux : lourd, probablement inadapté aux routes, roule généralement à vide.

C’est plus un achat “pour se faire plaisir” que réellement pour la planète.

Rouler “plus haut que les autres” (comme dans les sphères sociales, on est plus heureux que ceux d’en-dessous), avec un véhicule haut de gamme tout en se donnant bonne conscience …

J’ai l’occasion de voir régulièrement des gros SUV très haut de gamme, le machin ressemble plus à mini-bus qu’autre chose. Ayant une petite citadine, je fais probablement pitié à coté mais quitte à avoir une conscience écolo, autant prendre une Zoé.

Perso, je quitterai probablement le thermique quand on aura une alternative hydrogène, le stockage par batterie est un concept que je trouve plutôt foireux …

#15.1

Pareil !! Autant le monospace je comprends pour les familles par rapport à une berline 5 portes mais le SUV, vraiment le truc inutile qui surpollue pour rien. Et le point qui m’a toujours fait halluciner dans le SUV, c’est le S…Sport… Quand on voit en général la tronche des propriétaires de ces machins là, c’est vraiment pas le mot “sport” qui me vient à l’esprit….

#16

Et de négliger de contester les caractères légaux applicables à ce type de véhicules servant de repport modal.

On s’interroge donc sur la performativitér commerciale et carrée de la verte chiffonade pseudo-officielle de ce “petit” monde d’hypocrates. Ou pas.

#17

Tu peux arrêter de raconter n’importe quoi stp ? Depuis quand on change la batterie tous les 150k km ?

Quant au surcoût à la production, il est largement effacé par les gains au roulage.

#18

C’est toi qui dis ça? Amusant. Quel que soit le sujet, tu ne cherches jamais à discuter, tu est borné et ne fait qu’affirmer de façon péremptoire, et souvent en déformant les propos des autres.

Qu’est-ce que tu ne comprends pas dans la phrase “Si tout simplement ceux qui peuvent lâcher leur bagnole le faisaient” ?

#18.1

Comme sur d’autres sujets, tu as une bien courte vue… Je suis d’accord avec Carbier, tu es dans ton monde et tu crois que tout le monde vis ta vie.

As-tu imaginé qu’il y a des gens en France qui vivent dans des villages, éloignés des villes, dans des régions montagneuses ? Ce n’est pas ça qui manque les montagnes en France (Alpes, Pyrénées, Jura, Massif central…). Tu penses que faire plusieurs dizaines de km en vélo quotidiennement en côte c’est quelque choses d’envisageable ?

Les situations, comme les gens, sont multiples. Il ne faut pas être dogmatique. Le vélo est une solution dans certains cas, le tien, certainement pas pour toutes les situations…

#18.2

J’adore l’argument de la montagne, alors que la Suisse a le meilleur réseau ferré et que le vélo s’y développe dans des villes pas particulièrement plates… et au pire un VAE fait le travail (oui électrique, oui à batterie, mais ça reste mieux que n’importe quelle voiture).

#19

????!!!!

Les moteurs à essence tiennent bien plus que 150 000 km depuis bien longtemps.

Le problème des voitures thermiques n’est plus vraiment le moteur.

Une des nombreuses questions est : vaut-il mieux acheter une voiture d’occasion ou une voiture neuve ?

#20

Ouaip: d’ailleurs si les citadins prennent leur voiture pour s’échapper des villes tous les week end, c’est aussi parcequ’on leur a “vendu” du rève.

Certaines personnes aiment et souhaitent être citadins, d’autres non. Mais les souhaits et les rêves de chacun sont forcément dictés par des “puissances” extérieures car tout le monde a les mêmes envies à la base.

#21

Relis ce que j’ai écrit et ce que tu affirmes et tu auras ta réponse.

Je dis: tout le monde (loin de la) ne peut pas utiliser un vélo ou avoir accès à un TC pour faire ses trajets quotidiens dans des délais raisonnables.

Tu affirmes que ceux qui ne le font pas sont des paresseux qui ne comprennent rien.

#22

“Si le freinage régénératif (sur le principe de la dynamo) permet de « réduire sensiblement l’usure des plaquettes de frein », ce système est « généralement plus lourd que son équivalent thermique, ce qui augmente l’abrasion des pneus ».”

Je ne comprends pas bien ce n’est pas le moteur électrique qui est réversible et sert de dynamo ?

#22.1

Oui c’est mal tourné.

Le “freinage” régénératif, comme son adjectif l’indique, permet de récupérer le moment d’inertie sans générer de frottements (vide entre stator et rotor dans le moteur electrique à induction ou aimants permanents).

Les plaquettes de la VE, bien qu’ayant plus de pression au freinage seul (compte tenu du surpoids) se dégradent plus vite ou bien sont surdimensionnées

Mais cela n’empêche donc pas de comparer la voiture électrique à la voiture thermique sur le plan des émissions de particules dégagées par l’abrasion des plaquettes sur le disque de frein qui fatalement vont se retrouver dans l’air des chaussées.

Sinon, le frein moteur d’une voiture thermique n’émet pas non plus de particules mais récupère ces particules dans le carter de boite de vitesse au niveau du disque d’embrayage. Parfois aussi dans l’huile de boite donc.

Le gros problème des VE c’est donc l’usure des pneus lorsque la voiture roule. Même en surdimension le taux de particules est proportionel au poids du véhicule à gommes identiques.

#23

Non. Encore une fois tu déformes mes propos. C’est ta grande spécialité de déformer les propos de tes interlocuteurs.

#23.1

Ben j’ai compris pareli que lui, tu es très vindicatif dans tes propos…

Je pense que tous ceux qui prennent la voiture ici sur ce fil le font pour de bonnes raisons, et que les alternatives s’il y en a, ne sont pas viables.

Que ce soit en termes de travail dans le couple dans des directions complètement opposées, ou l’un des 2 très éloigné, ou de garde partagé, avec l’école dans un autre patelin, etc…

Il n’y a pas une seule situation, et dit toi bien que la tienne risque d’être une exception par rapport à la moyenne nationale :)

#23.2

Toi non plus tu ne comprends pas la phrase “si tous ceux qui peuvent le faire…” ?

#24

Oui

Non, c’est bien au-delà. Du genre 300-400000 km à priori (tesla est bien au-delà).

Par contre, en durée de vie, à 6-7 ans on doit sentir la batterie vieillir. Donc sur 15ans, je trouve effectivement que l’ADEME a “oublié” un bon gros changement de batterie (à 3-10k€ selon modèle)

#25

?? Ca sort d’où ça?

Je vois régulièrement des essences qui ont 300-400 000km (205, R5), d’ailleurs elles sont toutes ressorties avec l’augmentation du diesel :)

#26

On peut déménager à vélo, donc je ne vois pas vraiment le problème pour le colis de plusieurs kg.

#27

La mode et le paraître. C’est la seule “utilité” réelle des Sans Utilité Véritable.

M’enfin là la mode commence à changer, ca a tendance à partir sur les SUV coupés. Bientôt le retour des berlines bien moins lourdes et avec des meilleurs Cx/SCx!

#28

Biais du survivant :)

Beaucoup de voitures de l’époque sont parties à la casse ou en pièces détachées depuis longtemps, on ne voit que celles qui ont pu survivre jusqu’ici (une petite portion de ce qui s’est vendu à l’époque. Et comme il s’en est vendu énormément, il en reste toujours un certain nombre roulantes). Il y en a forcément dans le lot où avec une part de chance et d’attention sur le matériel, ca tient plus longtemps.

D’ailleurs, je suis à peu près persuadé qu’on peut trouver qques voitures équipés de moteurs TSI qui ronronnent à la perfection malgré un kilométrage élevé, alors qu’ils sont largement connus et réputés pour être de véritables merdes qui tombent facilement en panne…

#28.1

Je suppose que tu as fais une étude approfondie du parc routier roulant pour nous affirmer cela ?

Les chiffres officiels montrent qu’il y a plus de 13 millions de voitures en France qui ont AU MOINS plus de 11 ans. Cela fait près de 35% du parc roulant.

Sachant qu’en plus les vieilles occasions qui sont difficilement commercialisables en France, partent à l’étranger pour poursuivre leur vie.

Il y a bien des choses à dire sur les voitures sans être obligé de tomber dans les a priori non sourcés.

#28.2

Quelqu’un avait donné une explication en #26: les moteurs essence anciens sont beaucoup plus robustes que les actuels.

Les normes antipollution récentes ont conduit à un “downsizing” des moteurs qui sont désormais chez beaucoup de constructeurs généralistes, y compris pour des “grosses” voitures type SUV, des 1.2 ou 1.3L à 3 cylindres, qui sont fragiles. Il sera probablement être rare de voir une voiture essence des années >2015 dépasser les 200 000 km.

#29

Oui, enfin 205 ou R5, ça fait un peu plus que 11 ans

#30

J’adore les analogies où on compare un pays de la taille d’une de nos régions dont la densité de population est 2 fois supérieure à la France et qui a un PIB par habitant 2 fois supérieur au notre avec la France.

#30.1

Si le pays a la taille d’une région, suffit de répéter autant de fois qu’on a de régions. Et je vois pas le rapport entre le PIB et la capacité de faire du vélo en côte.

Si tu tiens à aller sur ce plan, historiquement, la France a eu un réseau ferré extrêmement plus dense avec une population moindre, du coup bon. L’arrivé du routier (carburant peu cher à l’époque, et financement des routes par l’État) a porté un sérieux coup. Alors on a créé la SNCF. Et ça marchait drôlement bien, même avec un réseau moindre que les années 20.

Depuis environ 30 ans, on démoli la SNCF (la privatisation du fret a été une catastrophe, et séparer les différentes branches a pas fait du bien du non plus), ça aide pas à reprendre le pas sur le routier.

Mais bon, le routier est en train de se vautrer de lui-même. Si on fait un effort sur le ferroviaire, on peut le rendre très largement compétitif (parce qu’ironiquement, il est plus rentable, à condition d’être géré à grande échelle).

#31

MINIMUM 11 ans.

Sachant qu’une voiture roule en moyenne 12 000 km par an en France. Même si tu baisses à 8 000 par an, cela fait au minimum 96 000 km par véhicule.

#32

Et comment tu veux mailler le territoire ?

En étoile avec le passage obligé par une gare centrale pour aller d’un point A à un point B.

Ou en toile d’araignée avec des lignes intercommunales partout ?

La seule qui pourrait concurrencer la voiture est la seconde, mais maintenant il faudra annoncer le cout aux français et le cadencement.

Si tu prends l’exemple du métro: il est massivement utilisé dans les grandes villes car il est maillé en toile d’araignée et très cadencé.

#32.1

Précisément, oui. Tu peux faire des étoiles locales, mais au niveau national il faut que ce soit en toile d’araignée. Et un cadencement élevé (15-30 minutes dans les gares les moins bien desservies je dirais).

Oui, ce sera un gros investissement par contre. Mais pas pire que celui qui a été fait pour les autoroutes à l’époque. Et rentable à long terme (à peu près tout, une fois rapporté par passager (ou tonne en fret) et km parcouru coûte bien moins cher que le transport routier). C’est juste un gros investissement, et un ROI sur des décennies (ce qui fait que c’est pas évident à visualiser, je l’accorde).

Et on n’est pas obligés de faire du 0 routier. Des bus cadencés pourraient être une solution envisageable aussi (une navette pour aller à la gare la plus proche, par exemple. Je connais des bleds où ça s’est fait récemment (mais annulé parce que le billet de train est actuellement bien trop cher)).

#33

Bon sang, le français est une belle langue logique (à l’exception des masculins féminins).

C’est à Vélo parce que vous êtes dessus et non dedans.

#33.1

Sauf les mécanophiles

#34

Toi non plus tu ne comprends pas la phrase “si tous ceux qui peuvent le faire…” ?

#35

Tous les véhicules ne sont pas des Tesla. Il y a eu beaucoup de changement de batterie sur certaines marques comme la Zoé. Certains automobiliste malchanceux ont même eu plusieurs changement de batterie en moins de 10 ans.

Et la prolifération des bornes à recharge rapide, que l’on voit depuis quelques temps maintenant, à tendance également à raccourcir la durée de vie des batteries (vérifiez chez les constructeurs, ils disent bien d’éviter d’utiliser ce genre de borne !).

Le rapport de l’ADEME dit justement que non (et sans prise en compte d’un jeu de batterie supplémentaire). Le rapport dit que cela dépend fortement du type de véhicule (coucou les SUVs)

Qui plus est, cela dépend également de comment est produite l’électricité. En France, où on a beaucoup de nucléaire, c’est souvent rentable. En Pologne, avec le charbon, beaucoup moins…

#36

La “bonne raison” étant souvent le simple dégoût de l’effort (surtout quand on prend la voiture pour faire des trajets qui dépassent rarement les 5km).

SUV est surtout un terme qui a été galvaudé. Les “vrais” SUV, à l’origine ce sont les 4x4 qui peuvent rouler partout et faire du franchissement (style les vieilles Jeep américaines, ou le Land Rover Defender). Puis les marketeux se sont mis à coller ce terme à tout ce qui en approche par l’apparence, mais sans la fonctionnalité qui va avec…

#37

Après, concernant les 205/R5, il a certainement raison quand même. J’ai deux voitures de 13 ans (bientôt 14), elles ne passeront peut-être pas le contrôle technique à cause de la rouille.

Par contre, dire qu’une voiture est morte après 150000 ou 200000km, de mon expérience, ce n’est pas vrai. Pour moi c’est plus l’âge qui pèse que les km.

#38

j’ai du mal à comprendre que personne ne parle de la catastrophe écologique resultant des exploitations des metaux rares nécéssaires aux batteries…. et que surtout ca ne soit pas pris en compte pour la partie “écologique”.

Incompréhensible

#38.1

Parce que c’est en-dehors de la France, donc c’est un problème qui n’existe pas.

#38.4

C’est bien ce qu’il me semblait …

#38.2

S’il n’y avait que les terres rares !

Et si ça ne concernait que les voitures électriques, vu l’électronique des véhicules thermiques.

Et si ça ne concernait que les voitures…

#38.3

Parce que tout ca n’est que fakenews :)

https://vimeo.com/ondemand/acontresensap (payant)

Mais bien résumé dans ce podcast

https://podcasts.audiomeans.fr/les-doigts-dans-la-prise-8ab96bdbc2bc/la-voiture-electrique-polluee-par-l-intox-59964d1495e4

#39

C’est très vague ce que tu dis. Je suis (du verbe suivre) pas mal l’actualité des véhicules électriques depuis plusieurs années, je ne me rappelle pas d’avoir entendu parler d’une quelconque faiblesse généralisée de batteries. Tu as un peu plus de données chiffrées ?

Comme tu le fais remarquer, c’est moins rentable en Pologne (pourtant le pire pays pour le charbon)… mais cela reste rentable.

#40

N’importe quoi, je ne mettrais même pas ma main à couper que Tesla soit dans les plus fiables, au contraire.

Ouais, ils recommandent de ne pas charger que rapidement, mais pas d’éviter ces bornes (et l’expérience montre que les constructeurs sont plutôt conservateurs dans leur discours et leur paramétrage des packs batterie)

Le rapport de l’ADEME (comme à son habitude) dit de la merde en contradiction avec les publications scientifiques.

J’aimerais bien voir la catastrophe autrement que par le prisme anti VE de Guillaume Pitron et Carlos Tavares… Sinon, on peut aussi parler de la catastrophe écologique de l’exploitation des énergies fossiles, qui finissent qui plus est dans l’atmosphère.

Le lithium : sous-produit de l’exploitation du phosphate (pour les engrais)

Le Cobalt : mines à 90% industrielles avec les inconvénients de toute mine (ni plus, ni moins). Les exploitations familiales (les fameuses avec enfants) tendent à disparaître (ben oui, un enfant ça creuse moins vite qu’une excavatrice industrielle et il faut le nourrir).

Le Manganèse : encore un métal, certes en tension, mais extrait comme tout métal.

J’ai l’impression que tu confonds avec l’exploitation des terres rares et leur traitement qui dévastent des régions importantes en Chine.

#41

On voit de tout sur ce sujet. Et comme tu le dis, c’est incompréhensible.

Déjà, je crois qu’il y a plusieurs compositions de batteries. Ensuite, certains parlent de métaux rares et d’autres de terres rares. Et les “terres rares” ne sont ni des terres, ni rares (cf Wikipédia. Donc de quel(s) élément(s) parle-t-on ?

Après, est-ce c’est un problème spécifique à un pays et sa réglementation ?

Et pour terminer, on renvoie souvent à la composition des pots catalytiques, très consommateurs de tels éléments, au point qu’il y a des vagues de vols.

#42

Malheureusement non. Je tiens cela d’une municipalité, qui avait un parc d’une dizaine de voiture électrique (des Zoé justement). Le responsable me disait qu’ils avaient beaucoup de soucis avec. Parfois, on pouvait mettre cela sur le dos d’un problème de fabrication (quand la batterie est changée au bout de 1000km, c’est qu’il y a un problème). Mais parfois non (de manière très aléatoire, les changements avaient lieu souvent entre 3 et 5 ans, pour des km assez éloigné des chiffres que l’on voit aujourd’hui (parfois à 10 000 km, parfois à 50 000). Et d’autres tenaient sans aucun soucis.

C’était certes, il y a quelques années, mais les voitures de ces années là sont encore en circulation. Il serait donc malhonnête de ne pas les prendre en compte.

Ma remarque était ironique. Le “beaucoup moins rentable” il fallait le comprendre comme pas rentable du tout, et même pire. (quoique j’admets que pour la Pologne, je ne sais pas si c’est toujours le cas, comme ils sont aussi en cours de décarbonation, mais il y a quelques années, c’était encore vrai !)

#42.1

Ok, une ancienne expérience pas trop bonne pour cette municipalité et son parc de 10 voitures.

Sur la chaîne YT du réveilleur, dans ce passage, on voit que dans le cas de la Pologne (2x pire que l’Allemagne, x14 pire que la France), les émissions de CO2 sont kifkif avec un véhicule thermique.

Et l’avantage du véhicule électrique dans un pays tel que la Pologne, c’est qu’il suffit que ce pays décarbone un peu son électricité, pour que automatiquement, cela décarbone le parc de VE déjà existant là-bas.

#43

Je prends l’exemple de Tesla :

Je ne lis pas ce que je veux lire donc le rapport de base c’est de la merde ? C’est quoi cette démarche ? Des publications scientifiques, il y en a des 2 côtés, et qui se contredisent. Cela rend justement le travail d’autant plus difficile pour avoir une (bonne) opinion.

Fut un temps, on avait la même chose pour le tabac…

#44

Un bus ne pèse pas 20 tonnes à vide.

Il n’y a pas que les bus, même sur les lignes régulières. Les entreprises ne sont pas stupides. Sur les lignes les plus plus fréquentées (ou aux horaires de pointe) on mettra des bus doubles articulés, des simples, voire des minibus ailleurs.

S’il y a 3 personnes dans un bus ce n’est qu’à un instant T, ça ne correspond pas au nombre de personnes transportées sur la ligne.

Dans la MEL, il y a même des lignes où des véhicules ne circulent que sur demande.

#44.1

Ma source sur cette affirmation - j’admets n’avoir par regardé plus loin, d’autres sites parlent de 10t à vide. Erreur de ma part qui n’invalide pas l’ensemble de la remarque non plus. Changer de type de bus sur une seule ligne, ça se fait parfois mais en tant qu’usager je ne l’ai pas vu souvent, pourtant j’ai pris le bus régulièrement pendant quelques années - certains étaient bien bondés, d’autres sur la même ligne bien vides, en fonction de l’heure.

Et ça veut dire avoir une flotte de véhicules conséquente pour pouvoir l’adapter directement à l’occupation de la ligne. Ça serait peut-être une bonne idée. Certaines villes le font peut-être. Mais il y a du boulot pour généraliser !

Tu as raison sur le “jamais”, il était de trop. J’aurais du préciser : “dans la situation qui prévalait au moment de la vidéo” - qui a déjà quelques années.

Je souscris aussi à ce que dit Renault dans le commentaire suivant : le mix électrique peut changer. Bémol : si la Pologne a effectivement une belle marge de progression, dans le cas de la France, l’ajout forcé de sources non pilotables fait qu’en termes d’émissions de CO2 on ne va pas aller dans le bon sens, malheureusement. Quant à l’Allemagne, la seule solution serait de remplacer le charbon par du gaz… Ils ont essayé, ils se sont pris un mur géopolitique… Parce-que niveau vent ils sont loin d’être mauvais, mais quand ça ne souffle pas…

#45

J’ai la même source que toi. J’y vois du positif. Dans un des pires pays (2x que l’Allemagne et 14x plus que la France), le VE est égal à la voiture thermique pour les émissions de CO2 à l’utilisation. Dans les autres pays, c’est très largement rentable.

Et je serais moins affirmatif sur “jamais rentable” car les émissions de CO2 d’une ZOE peuvent baisser dans les prochaines années en cas d’évolution du mix de la Pologne. Alors que c’est figé pour la voiture thermique.

#46

Attention à ne pas oublier une chose importante dans l’électrification.

Une voiture que tu achètes va vivre 10-15 ans au minimum. Probablement plus.

Dans sa vie, son mode de propulsion ne sera probablement jamais changé. Ta voiture à essence roulera à l’essence, ta voiture électrique à l’électricité, etc. Les cas de reconversion existent mais sont relativement marginaux.

Notons que ce qui va suivre est similaire à la production de chaleur entre une chaudière à mazout, gaz d’un côté et les pompes à chaleur ou les réseaux de chaleur d’autre part.

Du coup quand tu achètes ta voiture thermique, pendant ces 10-15 ans, ses émissions de CO2 pour la consommation d’essence ne bougera presque pas. Sauf bon technologique qui permet de produire de l’essence à l’échelle industrielle à partir de rien (ce qui est très peu probable).

Pour l’électrique, c’est très différent. En 10-15 ans on l’a vu en Europe, les émissions de CO2 du kWh électrique baissent de manière régulière et progressive et cela va continuer. Car pendant ce temps on installe des éoliennes, panneaux solaires voire centrales nucléaires ou hydrauliques en fermant des centrales à charbon. Pour la voiture c’est transparent, et cela se fait au fur et à mesure de sa vie.

Donc si par exemple les émissions de CO2 de la Pologne en 2022 sont trop élevées pour compenser, cela ne sera sans doute plus vrai en 2030 ou au delà, or une voiture de 2022 roulera probablement à cette échéance encore.

C’est l’avantage du réseau électrique, sa production à l’échelle du continent ce sont des centaines de milliers de centrales seulement (principalement à cause des éoliennes et panneaux solaires d’ailleurs). Contre des centaines de millions de moteurs pour les voitures. Il est bien plus simple de moderniser progressivement le réseau électrique pour qu’il pollue moins et que de fait les voitures polluent moins que de remotoriser des millions de voitures en circulation le jour où la bascule est écologiquement la plus pertinente.

Les voitures thermiques émettrons peu ou prou la même quantité de CO2 pour faire un kilomètre durant toute sa vie, pour une voiture électrique dans la plupart des pays du monde cela sera probablement décroissant à court et moyen terme.

#47

1- C’est un peu plus complexe que cela car la France n’est pas une simple juxtaposition de régions concernant les déplacements. Sinon la notion de pays ne servirait à rien.

Tu peux être amené à te déplacer d’un bout à l’autre de ton pays pour des raisons personnelles et/ou professionnelles.

Et la densité de population joue aussi beaucoup: plus la densité de population est importante et moins l’accès au service est dispersé et éloigné par exemple.

2- Le PIB ne joue pas par rapport au vélo mais par rapport à la capacité de faire des investissements et à maintenir des lignes à perte par exemple.

#47.1

Tu peux aussi être amené à voyager hors du pays… et les trajets longue distance sont normalement plus rares (sinon c’est un autre problème), et passer par un hub est moins gênant dans ce cas.

Mais clairement, la taille du pays ne pose pas vraiment de problème, la densité non plus, en pratique. Non que ça ne pose aucun problème, mais ça n’empêche absolument pas de faire un réseau ferré digne de ce nom.

Pour la rentabilité, comme indiqué plusieurs fois, on gagnera à long terme de toute façon à repasser au train (qui fait des économies d’échelle sur le matériel roulant, et parce que le chemin de fer, même avec caténaires, s’use bien moins qu’un pneu n’use le bitume, particulièrement pour le fret). Le fait d’avoir un PIB plus faible devrait justement être un argument pour passer au ferroviaire massivement…

J’admets ne pas avoir les chiffres en France aujourd’hui, faudrait que je trouve ça, mais de façon générale les gens sous-estiment massivement le coût de l’infrastructure routière (du moins en Amérique du nord, mais je vois pas pourquoi ce serait différent en Europe, ça reste la principale raison d’utiliser des camions plutôt que des trains…).

#47.2

D’ailleurs, si on veut comparer plus « proprement », la Suisse a plus de rails au km² et par habitant.

Les Pays-Bas en ont plus par km² mais moins par habitant, là la densité joue probablement plus déjà.

#48

La France fait figure d’exception dans le sens où temporairement cela peut monter, mais à terme cela devrait être plus bas quand même en réduisant l’usage du gaz fossile et du charbon à moins d’heures par an qu’aujou’d’hui. Voir les scénarios de RTE pour 2050.

Mais l’électricité en France étant décarbonée, le gain est réel dès aujourd’hui, la France n’est pas tellement dans mon viseur aujourd’hui.

On peut critiquer l’Allemagne et dire qu’en gardant le nucléaire plutôt que le charbon ça serait descendu plus vite pour moins cher. Mais malgré tout, l’électricité allemande est aujourd’hui moins polluante qu’il y a 10 ou 15 ans. Et dans 10 ou 15 ans ce sera aussi vrai par rapport à aujourd’hui.

Le problème actuel vis à vis du gaz sera un problème de court terme. Or ici on parle d’horizons bien plus longs.

#48.1

On ne peut déscendre en dessous de 50g EQ CO2 par kwh (physique de base).

Donc plus il y a de fous (de la roue) moins il y a de riz.

#49

Mais comme on ne fait qu’en parler, et ce depuis des décennies, ce sera trop tard.

#49.1

De quoi tu parles précisément ?

La transition du système électrique européen et donc allemand est bien en marche. Il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas l’observer. C’est peut être un peu trop lent et insuffisant vis à vis des objectifs climatiques de 2050, mais le soucis n’est pas tellement la transition du système électrique mais les autres domaines qui bougent peu (dont la mobilité) et la baisse de consommation d’énergie qui est trop faible de manière globale. Mais ce n’est pas tellement le sujet dont on parle ici en commentaire.

#49.2

On est d’accord, c’est bien trop lent, ça fait des décennies qu’on procrastine.

Et le changement du mode de propulsion des voitures, c’est plutôt contre-productif vu comme c’est fait. Forcer à mettre à la casse des véhicules tout à fait fonctionnels en forçant à produire massivement des véhicules plus lourds est un non-sens. Au passage, on subventionne massivement l’industrie chinoise à grands coups de primes.

#50

Et pourquoi on ne pourrait pas ? Tu as lu les rapports de RTE ?

Si tu baisses l’usage du thermique au strict minimum, tu peux envisager l’emploi du biogaz par exemple pour combler les pointes ou manquent temporaire de vent et d’ensoleillement. Ce qui émet beaucoup moins que du gaz fossile et participe de fait à baisser les émissions de la France même dans la situation actuelle car on supprimerait le peu de gaz et de charbon fossile qu’on emploie à ce jour.

#51

Les véhicules réellement familiaux sont exclus de l’étude…

J’entends familiaux par embarquant au moins quatre personnes de plus de 1m80 (pas des nains les mômes) et une mâle d’au moins 500 litres et pour être sérieux une autonomie de 500 km pour de la routes classiques (90 / 110 km/h) et 20% d’autoroute.

Et comme l’Étude prévoit une utilisation sur 15 ans ON doit pouvoir (rêver) espérer avoir un crédit sur 10 ans ????

PS: Crédit à 0.00% Garanti par l’État (par les braves contribuables).

#52

Le gaz issu de la méthanisation c’est bien mais sur le papier. Dans la réalité, il y a tellement de fuites de méthane dans les installations que c’est pire que le CO2 du gaz fossile “économisé”.

Par ailleurs, et particulièrement en Allemagne, on autorise à mettre des céréales dans ces méthaniseurs (jusqu’à 50% en Allemagne). Bref, on utilise des surfaces agricoles (en Allemagne on en crée de nouvelles monocultures à des endroits où il y avait des prairies, des zones humides…), ou on utilise des denrées alimentaires pour de l’énergie. Tout aussi stupide que l’éthanol ou le “bio”diesel.

#53

Pour le coup, la conversion du véhicule (thermique > électrique / hydrogène) aurait du sens, non ?

#54

Je ne pense pas.

Le gain de l’électrique est intéressant sur plusieurs aspects

On l’oublie un peu mais en 2035 il est très très probable que l’accès au pétrole pour satisfaire nos besoins sera plus difficile qu’aujourd’hui (on arrive peu ou prou à augmenter la production pour suivre la demande, cela ne durera pas éternellement). Donc faire en sorte que notre économie et nos déplacements soient moins sensibles aux variations de production de pétrole comme on a pu le subir cette année est une bonne chose. Cela aurait dû être fait dans les années 70 mais bon.

De plus, beaucoup de voitures sont renouvelées naturellement, on a pas attendu les voitures électriques pour mettre à la casse des voiture techniquement exploitables, ou pour acheter une neuve alors que l’ancienne roule encore bien. Étant donné le gain, cela ne me choque pas qu’on le fasse en partie en marche forcée. Car la plupart des voitures qui roulent aujourd’hui en thermique ne seront pas sur les routes européennes d’ici 2035 de toute façon, normes ou pas.

#55

Le dernier paragraphe mériterait à lui seul un article.

De fait, il est illusoire de penser qu’on pourrait remplacer toutes les voitures thermiques par des électriques, même en prenant les plus petits modèles (type Zoe), le réseau électrique actuel ne tiendrait pas.

La seule solution c’est effectivement de réduire notre dépendance à la voiture partout où c’est possible dans un premier temps.

J’ai 50 ans, et pourtant j’ai connu une époque où les élèves des communes alentours n’étaient pas amenés en voiture dans les écoles, collèges et lycées, il y avait des abris à vélo et des lignes de bus scolaires, on pouvait faire nos courses ailleurs que dans des zones commerciales lointaines, et on pouvait marcher sur les trottoirs qui sont désormais inaccessibles aux poussettes, fauteuils et parfois piétons car dans chaque foyer dans ma ville de 4000 âmes il y a quasiment autant de voitures que d’habitants.

Et j’habite dans une zone assez dense, une population pauvre, le bassin minier, où il n’y a aucune excuse pour ne pas développer d’avantage les mobilités actives, au plus grand bénéfice des bourses et de la santé de chacun.

#56

Hummer EV : 9,063 lbs, soit 4 tonnes, à vide, 900Kgs de barrerie Les USA n’ont pas les mêmes valeurs

Les USA n’ont pas les mêmes valeurs

#57

Certainement, mais ça ne semble pas intéresser le politique, il suffit de voir les difficultés d’homologation des kits et des véhicules rétrofités.

#58

Pas du tout.

Il faudrait en tout cas une démonstration plus sérieuse car l’état de l’art sur la décarbonations de l’économie se base sur ces techniques (car de toute façon les déchets non traités par exemple génèrent du méthane, autant s’en servir).

Évidemment le biogaz dont on parle ici n’est pas issue majoritairement de culture comme en Allemagne (ce qui est effectivement aberrant). En France c’est interdit d’avoir plus de 15% issus de culture dédiés de mémoire.

On parle évidemment du gisement basé sur des déchets agricoles, déchets alimentaires (tri sélectif des déchets organiques généralisé en 2025 en UE et en France), boues des stations d’épuration, etc. Qui dans ce cas là a évidemment un bilan bien plus faible que le fossile même en tenant compte des fuites.

Car de toute façon le gisement du biogaz est plus faible que celui du gaz fossile telle que consommée dans l’UE aujourd’hui, donc faudra consommer moins de gaz en 2050 même s’il est bio.

#59

Ah, ça, on en a fait des âneries pour subventionner l’industrie automobile sans le dire. Ces dernières 30 années: Balladurette, Jupette, prime au diesel puis vignette Crit’Air pour pénaliser le diesel…

Si tout ce pognon était allé au déploiement d’autres solutions de mobilité, on ne serait pas à se demander quand (et pas si) les gilets jaunes vont remettre leur chasuble.

#60

C’est quand même bien positif au final cette étude : vu le graphe, même un gros SUV avec sa grosse batterie finit par avoir un meilleur bilan carbone qu’une compacte thermique… donc ca met + ou - de temps, mais on finit toujours par rentabiliser (carboniquement parlant, si je puis dire..) l’option électrique.

Après oui, bon, on comprend que plus la voiture est légère moins elle consomme de matière première pour sa construction, et d’énergie pour se déplacer, certes… certes… en même temps on s’y attendait un peu non ??

A propos de “gros SUV” sur lesquels il est à la mode de taper un peu partout: Il faudrait mettre un peu à jour les clichés : en France, la plupart du temps, un “SUV”, c’est pas un Q7 ou un Ford Ranger de 2t3, c’est plutôt un Duster, un 3008⁄5008 ou autre Captur / Kadjar et ça a remplacé les Scénics et autre Kangoo pour faire “voiture familiale”. Regarder les specifs : un Duster ça fait 1t3 et ca bouffe 5.5l/100.. Bref, ce n’est rien d’extravaguant par rapport aux berlines ou monospaces “classique” - pour mémoire un Scénic en 2022 c’est 1t42 à 1t53, pour 6.3l/100 et 143 g de CO²

Tout ca pour dire que passer son temps à taper sur les SUV (alors qu’on arrive déjà pas à définir clairement ce qu’est un SUV) ça laisse penser que le problème c’est les SUV.

Alors que non, le problème, c’est la bagnole (alimentée aux énergie fossiles). Que ce soit un SUV, un coupé sport ou un monospace ne change strictement rien au probleme. Et dans un second temps, l’autre probleme c’est sans doute l’usage de la bagnole, tout court…. mais c’est un autre sujet.

#61

Toi, tu devrais te renseigner un peu. Et il se trouve que l’entreprise qui est le plus régulièrement mise en défaut lors de contrôle est Enedis.

4%. Il suffit que 4% du méthane produit parte dans l’atmosphère pour que tout le gain soit perdu.

15% c’est déjà 15% de trop. On produit artificiellement des déchets pour les recycler, c’est d’une stupidité sans non. Ce sont tous les gens qui vont crever de faim faute d’accès aux céréales russes et ukrainiennes qui vont être contents de savoir qu’on fabrique de l’électricité avec.

Pas si les fuites sont supérieures à 4%.

J’avais vu un reportage sur Arte où elles étaient estimées par les organismes officiels chargés de contrôles à 6 à 8%

Et c’est certainement pas la voie qu’on est en train d’emprunter.

#62

La conjugaison facile…

#62.1

C’est à peu près cela. Ajoute que tu as changé deux fois de voitures pour rien - sauf pour les profits des constructeurs. Et que ça fait deux voitures construites de plus alors que la première aurait fait le taf. Et que tes deux nouvelles voitures ont une durée de vie très incertaine.

Il faudrait des voitures hybrides très légères, moins de 900 kg, avec une petite batterie permettant de faire 60 km en parcours urbain. On saurait les construire, mais les constructeurs produisent des tanks suréquipés dont le trois cylindres turbo et la batterie ne dureront guère.

Fou de voir l’engouement pour Tesla ! Elon Musk a juste produit un nouveau type de véhicules de luxe, peu fiable au demeurant, et non généralisable. Car où se procurer les métaux rares nécessaires à leur construction et où les recharger ensuite si on les multipliait ?

#63

Quel est le rapport entre Enedis (distributeur d’électricité) et la méthanisation (production d’énergie)

#63.1

Enedis est un des plus gros propriétaire d’installations de méthanisation d’Europe.

#63.2

Tu as une source ? Enedis n’a pas vocation à produire de l’énergie, c’est interdit par la CRE

#63.3

Arf, au temps pour moi, j’ai confondu avec Engie.

#64

Sauf que le gaz soit produit par biométhanisation ou par voie fossile, les infra sont les mêmes après production (et des fuites dans les puits de gaz fossile et de pétrole, ça ne manque pas). D’autant plus que les déchets non méthanisés produisent du méthane qui n’est pas valorisé.

Donc ça ne peut pas être pire que le gaz actuellement consommé. Et réduire ces fuites on sait faire.

Bref, je ne vois pas en quoi l’argument est pertinent.

Je ne dis pas que c’est bien, mais cela n’est pas sans raison, c’est pour aussi donner un départ histoire d’avoir une variété et une stabilité de production pour rentabiliser et mettre en place la filière.

C’est voué à disparaître, notamment grâce à l’apport des déchets organiques.

Je ne dis pas que c’est parfait, car rien ne l’est, mais aucun scénario de décarbonation ne se passe de ces techniques, et c’est pour de bonnes raisons. Il faudra aussi que l’UE interdise la biométhanisation à base de culture dédiée comme elle ‘la progressivement fait pour le biocarburant.

#65

Seuls ceux qui fermentent, donc en anaérobie.

Il y a bien d’autres façons de valoriser les déchets agricoles sous forme de fertilisants, ça évite d’utiliser des engrais d’origine pétrole.

Le tout sans artificialiser encore des sols pour produire des céréales juste pour les méthaniser.

C’est tellement voué à disparaître que la part autorisée est en constante augmentation.

Résultat, pour faire du biodiesel, Total importe de l’huile de palme, c’est les orangs-outangs qui sont contents.

Tout ce green washing n’est que prétexte à ne pas traiter le sujet sérieusement. C’est du même niveau que “l’objectif de neutralité carbone” de nombreux industriels. Un prétexte pour ne rien faire aujourd’hui (voir émettre plus), puisqu’on a un objectif à 30 ans (objectif totalement irréaliste au passage).

#66

Tu caricatures pas mal.

Reprenons, en biométhanisant tu récupères le méthane de la décomposition pour faire de l’énergie et la matière sèche peut servir (selon les cas, pour les boues des stations d’épuration c’est plus difficile) à fertiliser les sols. Les agriculteurs qui biométhanisent leurs déchets agricoles achètent peu ou plus d’engrais pour leur culture et produisent de l’énergie pour leur installation voire aux alentours.

Donc oui tu peux faire d’une pierre deux coups.

Et c’est pareil pour des déchets qui actuellement finissent en déchargent et qui pourraient être biométhanisés…

Pas du tout, du moins pas en France et cela discute beaucoup à l’échelle de l’UE comme pour le biocarburant à l’époque.

Lis par exemple ce rapport du Sénat :https://www.senat.fr/rap/r20-872/r20-872_mono.html#toc273

On autorise 15% de culture dédiée et pour l’instant on en est à 5% en France. Car en fait économiquement c’est peu pertinent les cultures dédiées, le gaz revendu est trop peu cher pour cela. En fait c’est surtout utile pour gérer les invendus (trop grande quantité, trop d’éléments difficiles à vendre car ne répondant pas aux cahiers de charge car trop petits, pourris, etc.).

Sauf que cela n’a rien à voir, les filières ne sont absolument pas les mêmes… J’ai vraiment l’impression que tu t’arrêtes sur la biométhanisation des années 2000 où c’était le début avec de nombreuses erreurs. Et donc comment c’est géré en Allemagne, mais personne ne présente le modèle allemand comme la voie à suivre dans les scénarios de transition.

Je ne vois pas le rapport, tout ceci est soutenu par l’ensemble des acteurs qui plaident pour une baisse de consommation d’énergie (et de gaz) et un changement de mode de vie. Mais bon, continue ton homme de paille…

#67

L’ancien véhicule est revendu d’occasion et utilisé jusqu’à la fin de sa durée de vie utile. Au final le parc de voiture est converti progressivement à l’électrique et il n’y a pas de gachi.

Par ailleurs, les véhicules électriques ont une durée de vie supérieure aux thermiques, et nécéssitent beaucoup moins d’entretient, ayant très peu de pièces mobiles en comparaison des thermiques.