La Cour de cassation a rendu le 12 juillet plusieurs arrêts importants sur l’accès aux données de connexion dans les enquêtes menées par le parquet, en flagrance ou enquête préliminaire. Elle a aligné le droit français sur les arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE). Des décisions qui mécontentent fortement magistrats du parquet et policiers, et qui risquent de bouleverser notre procédure pénale. Explications.

En rendant ses quatre décisions le 12 juillet dernier, la Cour de cassation savait qu’elle allait jeter un important pavé dans la mare. Fait rare, elle a joint une longue note explicative pour justifier sa décision.

Résumé de l’affaire : la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé dans son arrêt La Quadrature du Net, que les États membres de l’UE ne pouvaient imposer aux opérateurs de communications électroniques, fournisseurs d’accès à internet et hébergeurs, une « conservation généralisée et indifférenciée de l’ensemble des données de trafic et de localisation ».

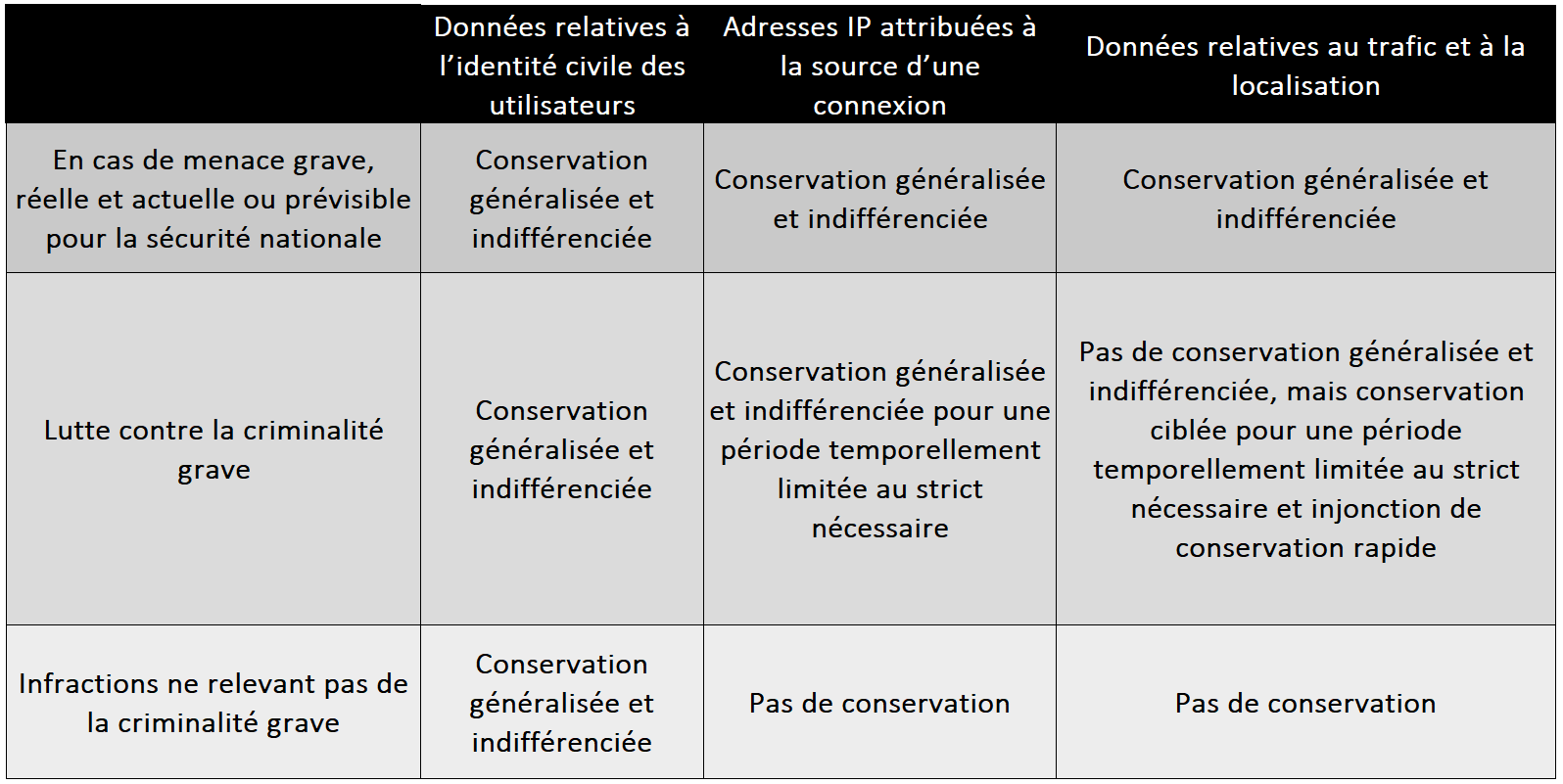

La conservation ne peut avoir lieu qu’en cas de menace grave et actuelle pour la sécurité nationale. Pour les seuils de gravité inférieure, le périmètre de la conservation dépend des données concernées (voir tableau ci-dessous). S'agissant de l’accès aux données destinées à élucider des infractions, il faut deux critères : que l’infraction relève de la « criminalité grave » et que l’accès aux données soit autorisé par une juridiction ou une entité administrative indépendante. Dans ce cas, il peut être demandé une conservation ciblée pour une période temporellement limitée au strict nécessaire.

Les exigences de la CJUE en matière de conservation des données, Crédits : Cour de cassation

Les exigences de la CJUE en matière de conservation des données, Crédits : Cour de cassation

Comment sauver les enquêtes en cours ?

Dans les quatre décisions rendues le 12 juillet, la Cour de cassation a fait le choix d’appliquer le droit européen. Pour autoriser un accès aux fadettes, la Cour de cassation demande plusieurs choses.

Il faut qu’il s’agisse de « criminalité grave ». Qu'il soit autorisé par un juge d’instruction ou, pour les enquêtes préliminaires et de flagrant délit, par un tiers indépendant. Enfin, que la décision motive en quoi les réquisitions sont nécessaires et proportionnées.

La Cour a donc remis en cause la possibilité pour un magistrat du parquet de demander ces fadettes. En effet, nos procureurs dirigent l'enquête et peuvent ensuite décider des poursuites. Ils ne sont donc pas impartiaux, ce qui est un problème plus important que leur indépendance. À l’inverse, les juges d’instruction ne sont pas des parties à la procédure et ont le statut de juridiction : ils peuvent donc demander des fadettes.

Mais, pour sauver les enquêtes en cours, la Cour de cassation a prévu une clause particulière : pour qu’une personne invalide une procédure, il faut qu’elle ait démontré que cette surveillance a porté atteinte à sa vie privée. Ainsi, elle a rejeté l’un des pourvois, dans une affaire où le requérant n’était pas l’utilisateur des lignes identifiées et n’avait pas établi d’atteinte à sa vie privée. Ça a beau ne pas être autorisé, ce n’est interdit que dans certains cas. Une décision bancale...

1,5 million de fadettes orphelines

Ce qui est menacé, ce sont les enquêtes préliminaires et en flagrant délit, conduites par le parquet. Or, il s’agit aujourd’hui de l’essentiel des affaires tranchées par la justice. Si la Cour de cassation a trouvé une solution de court terme, les conséquences seront importantes. D’abord, parce que la téléphonie est aujourd’hui présente dans de très nombreuses enquêtes, y compris pour des faits de faible gravité.

Selon les chiffres que nous avait fournis l’an dernier le ministère de la Justice (il communique très peu sur le sujet), il y avait eu en 2019, 2,5 millions de réquisitions de données de connexion ou d’identification demandées par la justice. Le ministère comptabilisait 1,5 million de demandes de factures détaillées (fadettes) téléphoniques, dont 466 000 données de connexion géolocalisées, qui permettent de retracer le parcours d’un individu. Cela montre le degré d’accoutumance des enquêteurs à la téléphonie.

La Conférence nationale des procureurs de la République a ainsi publié un communiqué alarmiste dès le 15 juillet : « La téléphonie est aujourd’hui un facteur central dans l’élucidation des affaires ». Sans remettre en cause les décisions de la CJUE et de la Cour de cassation, la conférence veut appeler « l’attention de nos concitoyens sur les conséquences de décisions qui ont une incidence directe » sur la capacité des magistrats et des enquêteurs à exercer leurs missions.

Plus brut, le SCPN, un syndicat de commissaires de police, est allé dans le même sens et parle d’un « tournant très grave ». « L’enquête, au lieu d’être simplifiée, est gravement amputée. Les gagnants sont les criminels. Les perdants sont nos concitoyens, les victimes, et les policiers enquêteurs qui se trouvent une fois de plus privés de techniques indispensables ».

Dans les faits, face à l’incertitude de la notion de « criminalité grave », qui fait actuellement l’objet de questions spécifiques à la CJUE, des parquets demandent déjà aux enquêteurs de lever le pied sur les fadettes pour les délits mineurs, notamment les atteintes aux biens. La téléphonie risque de se raréfier dans certaines enquêtes.

Une nouvelle rustine législative ?

D’autres voix sont moins alarmistes et rappellent que la plupart des pays voisins sont en conformité avec les décisions de la CJUE, sans être pour autant des paradis pour délinquants. Autre point, la CJUE interdit d’utiliser pour d’autres objectifs les données conservées à des fins de sécurité nationale. Pour la Cour de cassation, la conservation rapide prévue par la CJUE semble pouvoir permettre de piocher dans le stock des données conservées. Pour Me Alexandre Archambault la cour prend au passage « quelques libertés avec les jalons posés par la CJUE ».

Reste que prévoir un contrôle indépendant de chaque demande d’accès aux fadettes aura un coût humain. La CJUE demande soit de passer par une autorité administrative indépendante (du type de la CNCTR qui intervient sur les demandes de surveillance administrative) soit par un magistrat indépendant.

Ce dernier existe en droit français : le juge des libertés et de la détention (JLD), créé il y a 20 ans pour que le juge qui instruit ne soit pas le même que celui qui décide d’une détention provisoire. Progressivement le JLD suit de plus en plus d’actes d’enquête, voire même des décisions administratives.

Demander au JLD de suivre toutes les demandes d’accès aux fadettes nécessiterait d'en augmenter fortement les effectifs, au moment même où tout le monde constate qu’il manque des magistrats. Les ministères de la Justice et de l’Intérieur sont en train de digérer la décision de la Cour de cassation et de voir quels seraient les correctifs possibles : l’objectif est de respecter le droit européen en impactant le moins possible les enquêtes et les moyens.

Différentes voies sont actuellement étudiées, y compris celle de l’autorité administrative indépendante (ce qui serait curieux dans un processus judiciaire). Une nouvelle loi, la LOPMI, poussée par Gérald Darmanin, pourrait être l’occasion de réformer le droit des fadettes. Elle devrait être étudiée cet hiver. D’autres voix poussent à une réforme du droit européen, voie toujours très lente. Aura-t-on enfin une loi française conforme au droit européen ?

Commentaires (24)

#1

Franchement, s’agissant de l’Intérieur je ne suis pas sûr que les priorités soient dans cet ordre là.

#2

Merci pour l’article @Pierre Januel

J’ai reçus une réquisition judiciaire il y a qq mois pour les log d’accès d’un site internet (les 15 derniers jours).

Loi modifiée ou pas je ne me sent pas trop de refuser ce genre de demande (après vérification du demandeur).

#2.1

Attention, l’article parle des logs de connexion pour les fournisseurs d’accès, qui devaient, d’après la loi française, conserver qui (=abonné + IP + port) va où (IP de destination) et quand (date et heure).

Pour un site internet, ce n’est pas du tout le même régime et il faut distinguer les logs d’accès de consultation (requête HTTP/S) des logs d’accès suite à une authentification (utilisation d’un service)

et il faut distinguer les logs d’accès de consultation (requête HTTP/S) des logs d’accès suite à une authentification (utilisation d’un service)

#2.2

Merci

#3

+1

Après peut-on leur en vouloir ? Ils ont une mission, ils cherchent à l’exercer.

L’idée n’est pas qu’ils s’auto-régulent, ou s’auto-controlent, on sais que ça ne marche pas - autant demander à un drogué de limiter sa consommation de poudre.

Il faut qu’il existe des contre-pouvoirs avec des intérêts divergents et équilibrés.

Et que ce soit, parfois, les juges indépendants et les législateurs élus qui fixent les limites, et que ces limites soient souvent remise sur le métier.

La question restant, systématiquement, comment s’assurer que les pouvoirs de chacun ne sont pas outrepassés en lousedé , et qui surveille les surveillants.

C’est le problème avec le petit tableau ci-dessus: Qui décide ce qu’est une “menace grave réelle et actuelle ou prévisible pour la sécurité nationale” ?

Est-ce que Daesh qui butte un otage français s’en est ?

Est-ce que l’Australie qui rompt un contrat stratégique pour nos entreprises sur les conseils des américains, s’en est ?

Est-ce que 12 écolo qui s’enchaînent à des rails où passe un convoi de déchets, ou fait voler un drone de 500g au-dessus d’une centrale nucléaire s’en est ?

L’un des problèmes est que tout le monde ne répondra pas pareil à ces questions, et qu’on y accordera pas tous la même importance.

Et pourtant, un jour, quelque part un obscur petit fonctionnaire au fond d’un bureau décidera que sous l’un de ces prétextes, ou un autre, toute nos conversations / mails / échanges / achats / déplacements / intérêts seront loggué , exploités, catalogués , sur plusieurs années en arrière.

Au cas où.

A titre personne je considère que les institutions actuelles sont inadaptés aux défis qui nous attendent et qu’il faudrait les changer en profondeur pour faire face aux défits qui arrivent (climat, énergie).

Est-ce que la “sécurité nationale” se confonds avec la stabilité des institutions ? Qui en décide, et avec quelle légitimité ?

Pourtant ces problèmes ne datent pas d’hier, Montesquieu disais déjà Il est parfois nécessaire de changer certaines lois mais le cas est rare, et lorsqu’il arrive, il ne faut y toucher que d’une main tremblante. Est-on , tous ensemble, condamné à faire de nouveau bégayer l’histoire ?

#4

C’est surtout le conflit entre les modèles accusatoire et inquisitoire le problème. Ce dernier recule depuis des années. A un moment, il faudra choisir car le système ne peut pas fonctionner avec les deux. Sujet complexe…

#4.1

Pour les kikidi, peux détailler ces deux modèles?

#4.2

Tu as ce lien qui résume bien les enjeux : https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/268594-procedure-penale-modeles-accusatoireinquisitoire

La question est de savoir si on veut (encore) d’un état fort (jacobinisme, mutualisme…). C’est un sujet qui devrait être traité prioritairement car la réponse à cette question définira l’orientation de la politique pénale à appliquer. (Quant à l’impartialité d’un juge, il reste humain, donc bon… Mais ça c’est une autre histoire).

#4.3

Merci pour l’article

#5

En effet, nos procureurs dirigent l’enquête et peuvent ensuite décider des poursuites.

Ils ne sont donc pas impartiaux, ce qui est un problème plus important

que leur indépendance

non…rien !

(no comment)

#6

heu, je me pose la question de la riposte graduée là : le flashage et stockage des IPs pour du quasi contraventionnel, c’est encore bon ou ça saute aussi ?

(finger cross)

#6.1

Salut, il y a une procédure à la cour de justice de l’Union européenne : https://www.nextinpact.com/article/47672/la-hadopi-menacee-devant-justice-europeenne

#7

Ah, c’est un sacré numéro d’équilibriste. Le communiqué de la Cour de Cassation indique en substance :

Confirmé par les notes :

M’enfin ?! Je suis perdu.

Une collecte de donnée illégale car non-limitée dans le temps (condition de validité pour une collecte concernant la criminalité grave)… se retrouve légitimisée parce que le requérant n’a pas sa vie privée violée ?

Ça me semble un peu obtus comme raisonnement.

Par ailleurs, l’irrégularité de l’accès au données n’est pas un motif de nullité dans une procédure, car leur accès était “strictement nécessaire au bon déroulement de l’enquête” ? Comment peut-on avoir limité au strict nécessaire quelque chose qu’il est illégal de collecter ?

N’est-ce pas la porte ouverte à tous les abus, justifiés a posteriori sur la forme lorsque le fond pèche ?

#8

Oui, c’est vraiment un aspect bancal de la décision de la Cour de cassation qui risque de ne pas survivre longtemps. Mais c’est aussi une manière de sauver le système actuel.

#9

Pour moi c’est une tentative en règle d’enfumage.

L’article le dit : Les services de police veulent accéder le plus possible et le plus longtemps possible à toute les données ‘pour les besoin de l’enquête’, quand c’est pas carrément du chalutage à priori.

Là, ils sont contrarié dans cet objectif par la CJUE , et la cours de cassation fait ce qu’elle peux pour ménager la chèvre et le chou, d’où le coté bancal de la partie “enquête en cours”.

Si ça passe, comme tu dis ils pourront s’appuyer dessus pour les enquêtes à venir en arguant de la similarité des cas. Si ça casse, ils auront essayé.

Il y aura toujours un conflit par définition entre le respect de la vie privé et les enquêtes policières, le curseur ensuite entre les deux relève du choix politique.

#10

Le problème est qu’on est pas des juges.

Il y a quelques années j’avais entendu parler d’une affaire de mineure disparue. On avait su (je ne sais trop comment) que c’était lié à une fugue et que les logs étaient demandés pour identifier l’origine d’une connexion sur facebook (donc ils avaient demandé à facebook avant).

La décision est cornélienne , si toi tu as ces logs :

Est-ce que tu les donne, au risque que les flics choppent la gamine & la remette a ses parents potentiellement violent ou pire ?

Ou tu les donnes pas et si au contraire la gamine a été enlevée de force ?

C’est un cas où tu n’a pas le pouvoir de décider et tu es obligé de faire confiance aux services de polices. C’est tout le problème justement quand cette confiance est minée par les faits.

#10.1

C’est tout le problème justement quand cette confiance est minée par les faits.

voilà ‘pourquoi’ quand on a un pouvoir* il NE faut pas en abuser pour faire

ce qui nous arrange personnellement !

(et tant pis s’il faut mettre un coup de canif pour ça)

#11

Et même si ce n’est pas personnel.

Je suis sur que 99.99% des policiers qui bossent au ministère de l’intérieur (ou dans d’autres services de renseignements) et qui veulent une possibilité d’espionnage global & illimité sont sincèrement, profondément convaincu par leur mission et la probité de leur service et de leurs collègues (en plus de la leur bien sur).

Sauf que le problème n’est absolument pas là.

Le problème c’est que ces mêmes outils peuvent, un jour, être utilisé différement, pour d’autres objectifs. Soit par un des 0.01% qui l’utilisera pour à des fins personnelles ou par conviction (ex: un policier qui se croira autorisé à tracker ainsi les écolo car lui est convaincu que ce sont des dangers), ou plus officiellement à cause de régressions sociétales (ex: IVG aux USA. On se moque d’eux mais nous il y a quelques années on eu la “manif pour tous” , donc oui on a des gens en France que la fin de l’IVG ne choquerait pas).

Et plus il y a d’agents qui ont accès à ces outils, plus la proportion de 0.01% augmente.

La fin ne peux pas justifier les moyens dans ce domaine.

#12

J’ai un gros doute là-dessus. La possibilité d’espionnage global et illimité est incompatible avec le respect de la vie privée. Si tu veux le premier, c’est que tu n’es pas vraiment soucieux de la seconde. Et donc la probité, ce n’est pas ce qui t’arrête par rapport à la mission.

Euh non, la proportion reste de 0.01%, c’est la définition même du pourcentage.

Par contre, le nombre total augmentant, les 0.01% représentent plus de monde, effectivement.

Dans celui-ci et dans d’autres. Nous sommes d’accord.

#12.1

Pour préciser ma pensée : La notion de vie privée me semble centrale à moi , mais je ne pense pas (et là c’est de la spéculation de ma part) qu’elle soit centrale dans le comportement professionel d’un fonctionnaire de la DGS, d’un enquêteur ou d’un juge, mais aussi d’un agent des impots ou de la CAF.

Leur travail consiste justement à violer cette vie privée.

Pas eux, bien sur, car dans ce genre de professions j’ai rarement connu des gens humble. Ce sont des gens qui se voient comme des protecteurs, des “bergers” et par conséquent pas sur le même “plan” que le troupeau qu’ils gardent (même quand il s’agit de détecter des moutons noir).

Ils ne se sentent pas redevable des mêmes contraintes, de la même transparence (d’où d’ailleurs les outburst offensés dans les média lorsque l’un des leur est mis en accusation).

J’ai souvent entendu dire qu’on reste policier qu’on soit en service ou pas, comme un médecin ou un pompier. Sauf que le pouvoir de nuisance n’est pas du tout le même.

#12.2

Nous sommes en accord total sur cette question.

#13

Ce que je voulais dire c’est que eux sont persuadé qu’ils agissent pour le mieux.

Une personne par exemple qui est sincèrement convaincu que Extinction-rebellion est une organisation qui peu, donc qui va, attenter à la sécurité de l’état et qui a les moyens de mobiliser ces moyens d’espionnage va le faire sans culpabilité aucune, au contraire même.

Surtout si dans son milieu professionel et personnel, c’est l’idée dominante, et qu’à titre personnel il estime que sur la question il trie ses déchets donc il est déjà écolo.

Le problème , c’est de savoir qui doit trancher si ER est “terroriste” ou pas.

Aujourd’hui cette question n’est pas claire ou transparente, et en tous cas ce que demande le ministère de l’intérieur c’est de pouvoir en décider eux-même sans avoir à se justifier auprès des citoyens (directement ou pas). Et de toute façon, même si la question était clairement tranchée, reste à déterminer dans quelle mesure cette décision serait respectée.

C’est pour ça que l’on ne veux pas de ces outils-là.

Du moins officiellement, car officieusement on ne saura jamais, sauf à ce qu’un lanceur d’alerte lâche l’info.

:-)

Tu as raison bien sur !

#14

« autorité administrative indépendante (du type de la CNCTR… »)

Non, la CNCTR n’est pas une autorité administrative indépendante.

#15

Ça sert à quoi ces usines à gaz ? De toute façon, la police connaît les délinquants… On ne fait pas appliquer les peines faute de nouvelles prisons qu’on ne veut surtout pas construire parce que trop chères et soit-disant pas d’argent - sauf pour acheter de la poudre de perlinpimpim, emprisonner les gens chez eux pendant des semaines, arroser les copains avant la campagne, et acheter des logiciels privateurs de liberté inutiles made in USA, évidemment…

Au Japon, le délinquant qui est pris en chie. Chez nous, il rigole. Et quand on voit notre garde des “sots” mis en examen et reconduit, ou benalla qui s’en sort sans une égratignure, on comprend mieux pourquoi…