Depuis le succès de la franchise américaine Les experts, nous sommes régulièrement abreuvés d'informations laissant entendre que, dans ce monde de plus en plus connecté, la police technique et scientifique n'aurait qu'à « cliquer là » pour résoudre les affaires. Voire...

« Tout ce que nous faisons laisse une empreinte numérique », rappelle Cellebrite en exergue de son troisième « Digital Intelligence Benchmark Report » :

« Il n'est donc pas surprenant que la quantité de preuves numériques auxquelles accèdent les forces de l'ordre s'allonge à mesure que le nombre de dispositifs connectés progresse (téléphones, ordinateurs et tablettes, vidéosurveillance, crypto-monnaies, etc.) »

L'entreprise israélienne d'informatique légale (ou inforensique) spécialiste de l'extraction et de l’exploitation des données issues de téléphones portables, a interrogé plus de 2 000 représentants des forces de l'ordre et d'application de la loi, notamment des d'enquêteurs et responsables d'agence, dans 117 pays.

Si 66 % des policiers européens interrogés par Europol se disaient satisfaits de la coopération des plateformes, les réponses données à Cellebrite indiquent qu'ils n'en seraient pas moins débordés par le tsunami de données à exploiter... quand ils y parviennent.

De nombreux facteurs limitent en effet leurs capacités à extraire puis exploiter les données : parce qu'elles sont chiffrées, difficiles à obtenir ou analyser, parce que cela prend du temps, qu'il y en a trop, qu'ils ne sont pas assez formés, équipés ou nombreux pour pouvoir le faire, etc.

Cellebrite a certes intérêt, commercialement parlant, à appuyer là où ça fait mal, laissant entendre que ses produits pourraient, à la manière du « solutionnisme technologique », répondre aux problèmes rencontrés par les enquêteurs.

Pour autant, il est intéressant de se pencher sur le ressenti des enquêteurs de terrain, de comprendre les problèmes auxquels ils sont confrontés.

Résoudre une affaire n'a jamais été aussi difficile

96 % des examinateurs interrogés par Cellebrite déclarent de leur côté que les smartphones apparaissaient fréquemment ou très fréquemment dans leurs enquêtes au cours de l'année écoulée, suivis par les ordinateurs Windows (52 %), les téléphones fixes (45 %) et les tablettes (39 %), les caméras de vidéosurveillance (34 %), les ordinateurs Mac (23 %) et les crypto-monnaies (8 %).

Pour autant, « résoudre une affaire n'a jamais été aussi difficile », souligne le rapport de Cellebrite. Le volume de données à traiter serait tel que, « face à la prolifération des appareils, les enquêteurs établissent de plus en plus de priorités et n'examinent que les données sensibles ou les appareils de certaines affaires » :

« Cette tendance s'est poursuivie au cours des deux dernières années, alors que le nombre d'heures supplémentaires, l'embauche de nouveaux examinateurs ou l'agrandissement du laboratoire ont régulièrement diminuée car les agences font face à des pressions budgétaires. »

Le rapport relève également que 6 appareils sur 10 arrivent verrouillés (ce qui était déjà le cas l'an passé). En outre, les applications chiffrées et la quantité de données à extraire constituent des défis supplémentaires qui ralentissent le processus d'enquête (ce qui constitue aussi le coeur de métier de Cellebrite, ndlr).

56 % des répondants se plaignent ainsi de l'incapacité à accéder aux données des applications chiffrées, 54 % du volume de données à extraire, 47 % du fait, a contrario, de ne pas pouvoir extraire suffisamment de données, 36 % du fait que les terminaux ont été endommagés (les répondants pouvaient cocher plusieurs cases, ndlr).

Une moyenne de 5 à 7 jours pour extraire les données

Si 35 % d'entre eux estiment mettre entre 1 et 2 jours pour extraire les données issues d'enquêtes de haute priorité, 17 % mettraient 3 à 4 jours, 11 % (la moyenne) de 5 à 7 jours, 13 % 1 à 2 semaines, 12 % 3 à 4 semaines, 7 % 4 à 6 semaines, 5 % plus d'un mois et demi.

47% estiment que d'« importantes quantités de données résistent à l'examen des dispositifs, ce qui pourrait avoir des implications dans la résolution efficace des cas ».

97 % déclarent avoir le sentiment que des preuves essentielles manquent et/ou sont perdues lors de l'examen de données numériques : 4 % répondent toujours, 14 % la plupart du temps, 23 % la moitié, 55 % parfois :

« Contrairement à ce que l'on pourrait penser, une fois que les enquêteurs ont les données et le rapport du laboratoire, le processus d'enquête ne devient pas plus facile. En fait, il peut même devenir plus compliqué. Dans le rapport, 60% des enquêteurs conviennent que l'examen des données numériques est encore trop complexe. »

60% pensent que l'examen des données est trop complexe, et 73 % trop long. Ils peuvent ainsi passer jusqu'à 48 heures par semaine en moyenne à examiner des photos, vidéos, SMS, enregistrements de vidéosurveillance et à créer des rapports.

Des enquêteurs pas suffisamment entraînés et préparés

Une « proportion stupéfiante » de 36 % des répondants déclarent être insatisfaits des processus de collaboration entre examinateurs, enquêteurs et procureurs lorsqu'ils travaillent sur des enquêtes numériques.

46 % des directeurs d'agence qualifient leur stratégie de transformation numérique de « médiocre » ou « pauvre » (contre 34 % en 2020), et 9 % n'en ont pas (comme l'an passé).

La majorité des enquêteurs conviennent que l'examen des données numériques est trop complexe, et 49 % des directeurs estiment que leurs employés ne sont pas suffisamment entraînés et préparés aux challenges posés par l'inforensique.

De plus, seuls 7 % des organismes prévoient d'embaucher des examinateurs supplémentaires pour aider à exploiter les preuves numériques. « Cette pénurie de ressources impose un fardeau supplémentaire sur les agences qui ont atteint ou dépassé leur capacité d'investigation existante », écrit Cellebrite.

- Télécharger le Digital Intelligence Benchmark Report 2021

Une étude pointe l'inefficacité de la vidéosurveillance

Un autre rapport pointe du doigt les problèmes rencontrés par les enquêteurs en matière, cette fois, de vidéosurveillance.

Bien que, depuis renommée vidéoprotection, elle ait été légalisée depuis 1995, il a en effet fallu attendre cette fin 2021 pour qu'une étude, effectuée à la demande du Centre de recherche de l'école des officiers de la gendarmerie nationale (CREOGN, qui ne semble pas l'avoir mis en ligne, ndlr), conclut à un apport très marginal de la vidéosurveillance dans la résolution des enquêtes judiciaires, mais aussi dans la dissuasion.

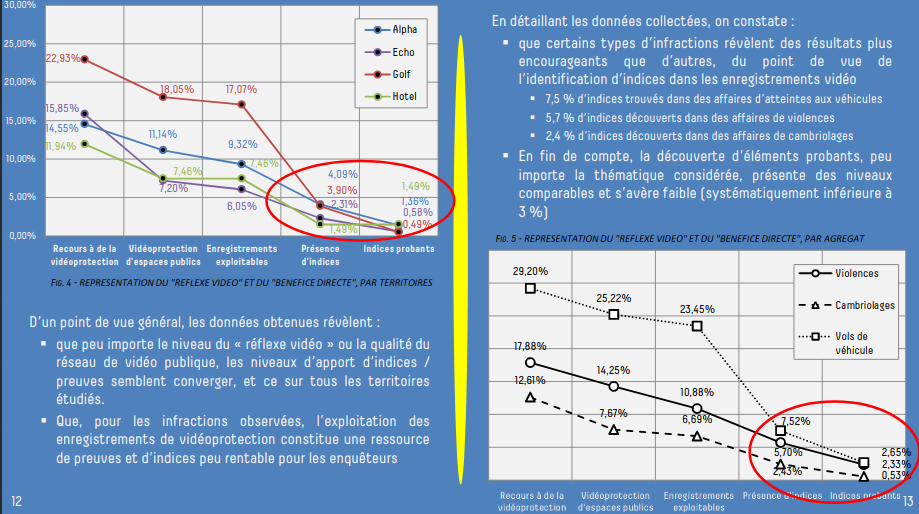

AEF révélait en effet récemment que sur les 1 939 cas étudiés, 22 enquêtes élucidées ont en effet bénéficié du concours d’images de caméras (soit 1,13 % des cas du panel), dont 9 avec des indices vidéo (0,46 %) et 13 avec des preuves vidéo (0,67 %).

En ne retenant que les enquêtes élucidées, l’étude révèle que 5,87 % ont bénéficié d’une contribution vidéo, soit environ 1 enquête élucidée sur 20. La Gazette des communes en a depuis publié la synthèse.

« Le recours à la vidéoprotection s’avère considérablement moins simple, naturel et fluide que la culture populaire le laisse croire », remarque l'auteur de l'étude, Guillaume Gormand. Enseignant à Sciences Po Grenoble, il avait déjà consacré une thèse à l'évaluation des politiques publiques de sécurité à la lumière programme de vidéosurveillance de la Ville de Montpellier.

Un investissement colossal pour un bénéfice potentiel relativement faible

« Cela nécessite un investissement temps colossal et un bénéfice potentiel relativement faible, résume Guillaume Gormand. L’enquêteur a totalement intégré ce rapport de coût bénéfice » :

« Certaines caméras pivotent et peuvent ne pas se trouver dans le bon angle au bon moment ou zooment au mauvais endroit, d’autres produisent des images de mauvaise qualité ou sont sales. Vient ensuite la phase d’exploitation des images.

Elle peut se révéler compliquée pour plusieurs raisons, notamment la grande quantité de données et les difficultés de coopération entre gendarmes et propriétaire d’une caméra. À qui elle appartient ? Auprès de qui faire la réquisition ? »

« Pour exploiter cette ressource, il faut dépenser du temps », explique le chercheur, à mesure qu'au-delà des caméras de voie publique contrôlées par la police et la gendarmerie, il y a aussi celles des magasins, des usines et entreprises, administrations : « Nous parlons de 'la' vidéosurveillance, mais en réalité, il y a 'des' systèmes de vidéosurveillance, avec une grande diversité d’usage, de modalité d’exploitation et de caractéristiques techniques ».

« Au final, c’est un coup de chance d’avoir un indice ou une preuve dans une vidéo. Nous sommes loin des fantasmes nourris par les fictions sur la vidéosurveillance ou par les discours de ses promoteurs, que nous retrouvons chez certains responsables publics », conclut Guillaume Gormand.

Critiquer la surveillance, c’est s’attaquer à une religion

Interrogé par AEF quant au fait qu'il suffirait d'installer davantage de caméras, de meilleure qualité « et pourquoi pas les coupler à des logiciels de traitement d’images automatisé », le chercheur pointe du doigt le tsunami de données auquel vont être de plus en plus confrontés les enquêteurs :

« Pour une grande commune de 200 000 habitants, ça serait des dizaines de milliers de caméras, ça n’est pas envisageable dans le cadre des finances publiques. Et même si cet argent est débloqué, il faut exploiter ces flux vidéos.

Imaginons 50 caméras à exploiter dans une zone, sur une plage horaire d’une heure autour du moment d’une infraction. C’est 50 heures de visionnage pour une affaire de cambriolage par exemple. C’est difficilement envisageable pour un gendarme quand il a plusieurs enquêtes à traiter en simultané. »

« Un grand nombre d’acteurs voient la vidéo de manière dogmatique : la vidéosurveillance est efficace et puis c’est tout », déplore Guillaume Gormand :

« Critiquer la vidéosurveillance, c’est parfois être classé comme anti-sécurité, ou anti-flic, c’est s’attaquer à une religion. C’est difficile de se battre contre ces approches. L’évaluation peut devenir un outil pour avoir une approche rationnelle de ce sujet, souvent enlisé dans des débats idéologiques. »

Un dogme idéologique qui pourrait s'étendre à tous les fantasmes solutionnistes de type « technopolice ».

Commentaires (11)

#1

Oui enfin on pourrait aussi rétorquer que la falsifiabilité des données est assez grande. Et c’est malgré tout une composante nécessaire du même “dogme” de numérisation tous azimuts.

L’ignorance des promoteurs de ces méthodes et de leur coût en heures s’articule donc bien avec l’idée que les gains numéraires sont multipliés par l’égo du côté des black guys. Ce qui, comme tout discours normatif finit toujours par une question d’altruisme financier… c’est curieux non ?

Reste à voir, par le primse de cette ambivalence du “all you need is white”, si les chevaliers sont bien ceux dont on porte l’étendard. Pour l’instant c’est entre rien et pas grand chose, mais demain il faudra bien faire un “régime”.

#2

Donc la conclusion qui suit (et c’est un peu normal sachant qui a commandé l’étude) c’est que les enquêteurs ont besoin de l’aide de logiciels de traitement/pré-traitement des données pour être efficaces.

À priori c’est logique, reste à savoir le statut légal derrière tout ça (responsabilité en cas d’échec…)

#3

Quand il y aura des offres d’emploi pour les 7% des organismes concernés, faites tourner ! :)

#4

Il ne faut pas oublier que le rapport Cellebrite compile les réponses de 2000 personnes provenant de 117 pays. Les enquêteurs français, ou les techniciens experts judiciaires, disposent rarement des moyens nécessaires à leurs investigations. La situation est donc bien pire que celle citée dans le rapport et l’article.

#4.1

qu’est-ce qui nous dit qu’ils sont mieux lotis ailleurs en moyenne ?

#4.2

N’oublions pas que par principe la Police se plaint toujours. Ils n’en ont jamais assez, no cry no milk !

#5

Quels moyens? les outils?

#6

Au boulot, il y a la ville qui a installé une caméra sur la façade il y a genre 3 ans.

Ben cette année j’ai un policier qui est venu demander si on ne savait pas lui montrer les images de cette caméra

#7

J’imagine qu’il s’agit d’une allusion au budget de la justice qui est notoirement sous-doté en France ?

Je ne connais pas la ventilation dans les détails, mais j’imagine moyens humains et financiers.

Crois-moi si tu veux, mais j’ai vu un commissariat allumer un Windows XP pour taper une plainte en 2021

#8

C’est vrai que ça manque un peu de préparation.

Ceci dit, l’utilité de ces caméras c’est qu’elles sont utile 0.001% du temps, mais qu’on sais pas quand à l’avance donc il faut qu’elles tournent et enregistrent 100% du temps.

C’est toute la question de la proportionnalité, mais aussi des usages “tiers” :

Vu qu’elles sont utiles très peu souvent mais que ça coûte cher, il est très tenant, une fois installée, de chercher à les rentabiliser de manière sonnante & trébuchantes. Il n’est bien sur pas rentable de payer un agent public pour regarder en temps réel (d’autant qu’il risque de s’endormir devant) mais par contre , un algorithme….

Et c’est là que les dérives commencent, lorsque le but 1er (élucider les crimes) est dévoyé pour de l’argent. L’autre crainte que j’ai c’est le contrôle social, cad quand les caméra ne servent plus uniquement à identifier les “criminels” mais aussi à identifier les interactions sociales, les regroupements, …. notamment à visés contestataires de la politique en place.

Enfin, il y a aussi effectivement les problèmes de mauvaise identification.

#9

Les caméras dans ma ville, c’est comme les épouvantails : ça effraie la délinquance…

Donc vu le prix, on pourrait appeler ça des éventails de luxe ^^