5 millions d'individus, soit près de 10 % de la population française de plus de 20 ans, figurent au fichier national automatisé des empreintes génétiques. 75 % d'entre-eux sont présumés innocents, faute d'avoir été condamnés pour ce qui leur a valu d'être fichés, mais y figurent toujours comme « suspects ». En y incluant les personnes indirectement identifiables, cela représente plus du tiers de la population française.

Près de 5 millions d'individus (4 868 879 exactement) figuraient en 2020 au Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), soit plus de 7 % de la population française, et 9,5 % des plus de 20 ans. À quoi il convient de rajouter 724 797 « traces stockées » prélevées sur des scènes d'infraction ainsi que des cadavres d'inconnus, et qui n'avaient pas encore été reliées à une identité.

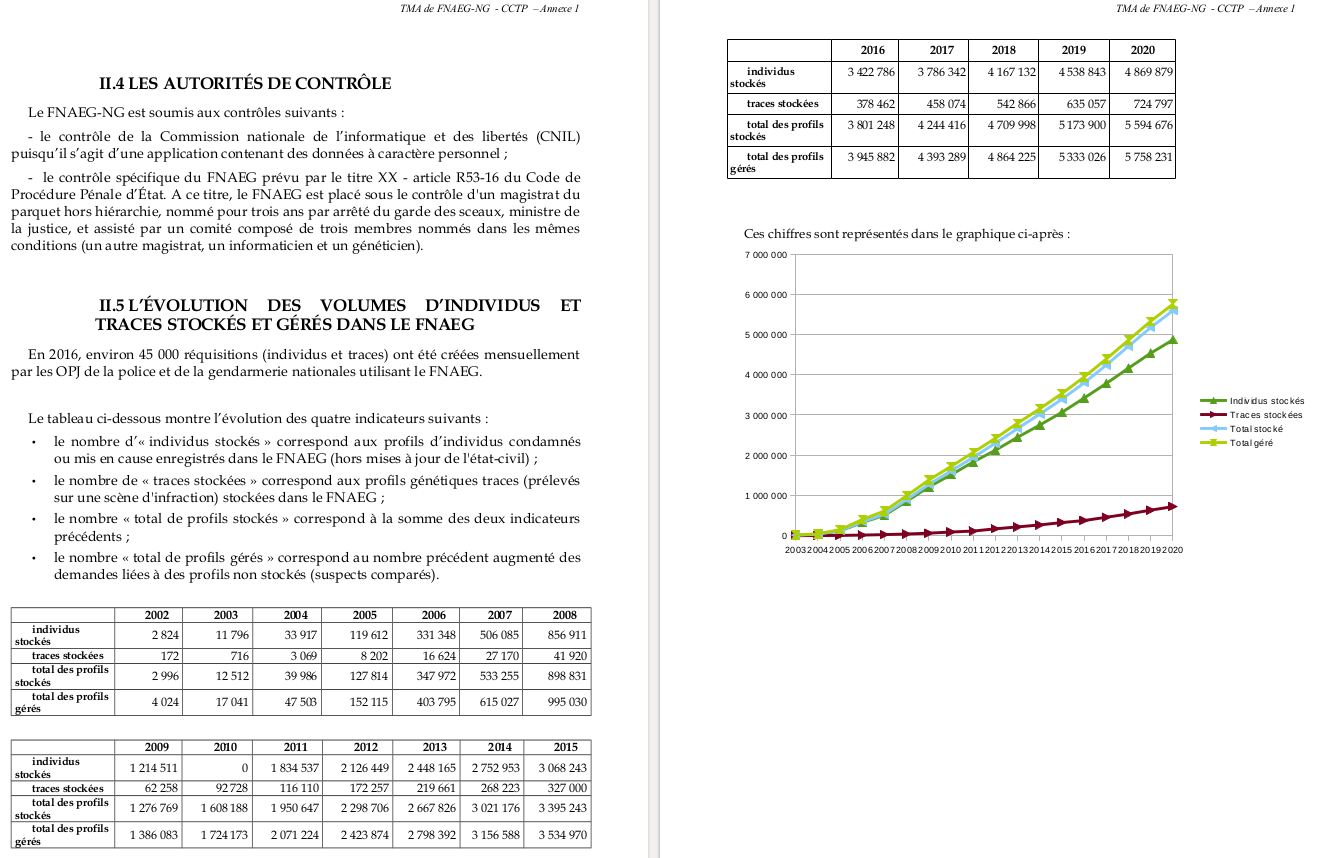

Le chiffre figure en annexe d'un appel d'offres publié cet été par le ministère de l'Intérieur. Le marché, estimé à 1 666 666,67 € (HT) sur quatre ans, porte sur la maintenance du système informatique FNAEG-NG (pour « nouvelle génération »). Le précédent avis indiquait qu'en 2016 le fichier stockait les identifiants de 3,42 millions d'individus, plus 378 462 traces non identifiées.

Le nombre de personnes fichées a donc progressé de plus de 42 % en seulement quatre ans. Les traces non identifiées ont dans le même temps, explosé de plus de 91 %. Or, comme le soulignait Slate en 2013, la recherche par parentèle permet d'identifier les parents, frères et soeurs des personnes fichées, et donc cinq fois plus (les familles ayant, en moyenne, deux enfants).

Dans un article intitulé « Vers une remise en cause de la légalité du FNAEG ? », les chercheurs Ousmane Gueye et François Pellegrini (qui a, depuis, été élu vice-président de la CNIL), revenaient en 2017 sur ce qu'ils qualifiaient de « problématique de la recherche en parentèle », autorisée depuis 2016 « aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe » (ascendants et descendants) avec « une trace biologique issue d’une personne inconnue » :

« En supposant qu'en France le nombre moyen d'enfants par femme est d'environ 2,1, qu'il y a à peu près autant d'hommes que de femmes dans la population, et que les deux parents et les enfants de chaque personne sont effectivement connus, on peut considérer que chaque personne possède environ 2,1 descendants directs en moyenne et donc que le coefficient multiplicateur entre le nombre de personnes présentes et celles qu'il est possible d'impliquer directement ou indirectement est de 5,1. »

Pour les chercheurs, « la mise en œuvre de la recherche dite "en parentèle" le transforme en fichier des "gens honnêtes" », ce qui modifie profondément les finalités du fichier, « au point de rendre celles-ci incompatibles avec les principes affirmés par la Constitution et la Convention européenne des droits de l'Homme. Une réforme profonde du FNAEG est donc nécessaire », écrivaient-ils.

En 2013, le FNAEG répertoriant 2 millions de profils génétiques, Slate avait titré son article « L'ADN d'un Français sur six est fiché ». En 2017, 3,5 millions de personnes y étaient fichées, soit « près de 5 % de la population française », mais « plus de 14 millions de personnes », ou 25 % de la population française, en y ajoutant les parentèles indirectement identifiables.

Le nombre de fichés ayant probablement dépassé les 5 millions en 2021, on peut donc estimer que les identifiants génétiques de plus de 25 millions de personnes, soit plus d'un Français sur trois, figurent désormais, en tout ou partie, dans le fichier.

3 000 en 2002, 2 millions en 2012, 5 millions en 2021

Le FNAEG avait initialement conçu, en 1998 suite à l'affaire Guy Georges, pour centraliser les traces et empreintes génétiques des personnes condamnées pour viol, corruption de mineur et « meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ».

La frénésie sécuritaire qui a suivi les attentats du 11 septembre 2001 a permis aux gouvernements successifs, de 2001 et 2007, à considérablement élargir le périmètre du fichier aux personnes non plus seulement condamnées, mais simplement soupçonnées d'avoir commis des crimes contre l'humanité, violences volontaires, menaces d'atteintes aux personnes, trafic de stupéfiants, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité, d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, d'actes de terrorisme, de fausse monnaie, d'association de malfaiteurs, mais également de vols, d'extorsions, d'escroqueries, destructions, dégradations, détériorations ou menaces d'atteintes aux biens.

Seule exception : les délits routiers et financiers, le Conseil constitutionnel ayant estimé que cela « risquerait de soumettre les personnes concernées à une rigueur qui ne serait pas nécessaire au regard de la nature des faits commis » et qu'il appartenait « au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis, au nombre desquels figurent le respect de la vie privée, protégé par l'article 2 de la Déclaration de 1789, le respect de la présomption d'innocence, le principe de dignité de la personne humaine, ainsi que la liberté individuelle que l'article 66 place sous la protection de l'autorité judiciaire ».

Il avait en outre indiqué que si le législateur pouvait « prévoir des mesures d'investigation spéciales en vue de constater des crimes et délits d'une gravité et d'une complexité particulières, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, c'était sous réserve que [...] les restrictions qu'elles apportent aux droits et libertés constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité, proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises [...] ».

En 2002, n'y figuraient que 2 824 individus (et 172 traces). Le cap des 100 000 personnes fichées fut dépassé en 2005, celui des 500 000 en 2007, le million en 2009, les 3 millions en 2015.

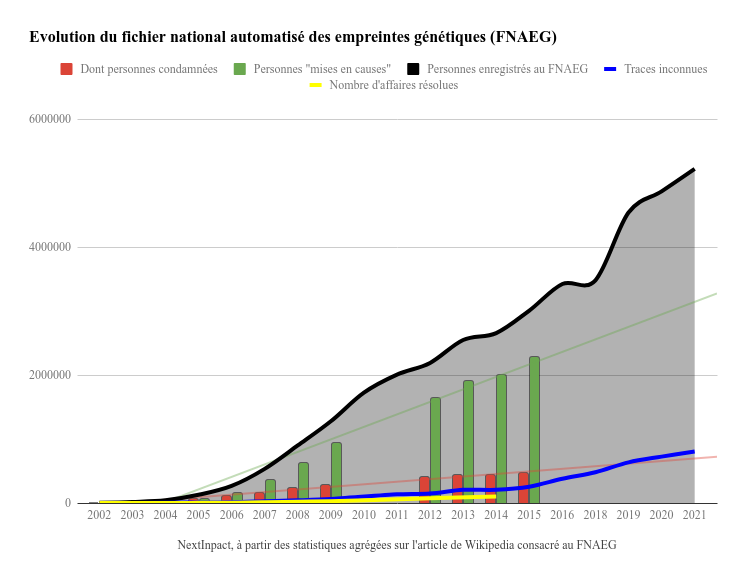

Le tableau de croissance du nombre de profils génétiques figurant au FNAEG, basé sur l'agrégation des statistiques effectuées sur Wikipedia (et auquel l'auteur de ces lignes a contribué, ndlr) indique que, cette année-là, seules 472 505 des 3 millions de personnes fichées (soit 15,7 %) avaient été condamnées pour le crime ou le délit qui leur avait valu de figurer dans le fichier.

75 % n'ont été que « mis en cause », mais restent « suspects »

Près de 2,3 millions (soit plus de 75 %) n'y figuraient qu'en tant que « mis en cause » (MEC), et donc présumées innocentes, faute d'avoir été condamnées pour ce qui leur avait valu d'être fichées. Elles n'en sont pas moins présentées dans le document comme « suspectes, c’est-à-dire des personnes à l’encontre desquelles il existe des raisons plausibles de penser qu’elles ont commis un crime ou un délit ».

Les données figurant en annexe de l'appel d'offres ne permettent plus de distinguer le nombre de personnes fichées parce que condamnées de celui des simples « MEC », pas plus de dénombrer combien de MEC ont pu, par la suite, être condamnées. Le document précise en effet que « le nombre d’"individus stockés" correspond aux profils d’individus condamnés ou mis en cause enregistrés dans le FNAEG ».

Ces chiffres seraient cela dit quelque peu sujets à caution. En 2017, la Cour des comptes avait en effet relevé, dans un rapport consacré à la police technique et scientifique, que le fichier « comporte de nombreux doublons » :

« En effet, par manque de traçabilité des analyses envoyées par les différents services, il arrive fréquemment qu’une même personne soit, pour un même fait, signalisée plusieurs fois. De plus, en raison des délais d’analyse, tous les condamnés ont théoriquement déjà été prélevés lors de leur garde à vue, mais les résultats n’étant pas encore connus, ils figurent souvent comme inconnus au fichier et font l’objet d’une deuxième signalisationen arrivant en prison. »

L’inspection générale de la police nationale (IGPN), qui avait consacré une étude en 2016 à ce problème des doublons, avait alors estimé que les trois millions de profils présents dans la base FNAEG ne correspondaient en fait qu’à 2,2 millions d’individus différents, mais également que ces redondances de prélèvements et d’analyse avaient engendré une dépense inutile de 2,4M€ en 2015.

Le fichier ne tient pas compte des personnes innocentées

On ne sait pas non plus combien d'enquêtes ont pu être résolues grâce au FNAEG. En 2013, le ministère de l'Intérieur avait répondu à Sergio Coronado, qui était alors député écologiste, que le FNAEG avait permis de procéder à 73 462 rapprochements d'affaires, dont 8 736 « traces/traces » (et donc non identifiées), 15 302 « traces/condamnés », et 49 424 « traces/mis en cause ».

En 2014, il se bornait à lui répondre que « plus de 100 000 rapprochements ont été réalisés depuis la création du fichier en 2002 », sans plus de précision. En 2015, les chiffres fournis par le ministère n'évoquaient plus le nombre de rapprochements.

Interrogé quant au nombre de personnes fichées mais par la suite innocentées, le ministère bottait par ailleurs en touche en lui répondant que « s’agissant du nombre de "personnes innocentées", la direction d’application du fichier, qui n’est pas destinataire des suites judiciaires survenues après l’enregistrement des profils dans le fichier, n’est pas en mesure de comptabiliser le nombre d’empreintes contenues dans la base appartenant à des personnes ayant bénéficié d’une mesure de relaxe ou d’acquittement devenue définitive ».

4 ans après la CEDH, 11 ans après le Conseil constitutionnel

En janvier 2018, le député (LREM) Fabien Gouttefarde interrogeait la ministre de la Justice au sujet de « l'exécution de la décision de justice n° 8806/12 "Aycager contre France" de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), rendue le 22 juin 2017 » :

« Par cette décision, la CEDH a censuré le régime actuel de conservation des profils ADN dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) pour violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui protège la vie privée des individus. En effet, le régime actuel ne permet pas de moduler la durée de conservation des données personnelles en fonction de la gravité de l'infraction. Aucune différenciation des infractions, selon leur nature ou leur gravité, n'existe donc pour déterminer la période de conservation des profils ADN (qui peuvent être conservées 40 ans). »

Le député rappelait en outre que « dans une décision du 16 septembre 2000 (décision n° 2010-25 QPC), le Conseil constitutionnel avait lui aussi considéré que cela devait être corrigé » :

« Selon lui, un décret modulant les durées de conservation en fonction de la gravité de l'infraction devait être pris, pour que les dispositions relatives au FNAEG soient conformes à la Constitution. Il a été indiqué qu'un tel décret est en cours d'élaboration. Il souhaite connaître les dates prévues pour la finalisation et l'application de ce décret. »

Pour éviter une nouvelle condamnation par la CEDH, la France a depuis reconnu avoir violé le droit au respect de la vie privée de personnes ayant été condamnées pour avoir refusé un prélèvement biologique en vue de leur inscription au FNAEG, et proposé de verser 2 700 € aux requérants.

Un projet de décret qui s'éternise

En réponse, le ministère de l'Intérieur qualifiait la décision du Conseil constitutionnel de « réserve d'interprétation », tout en reconnaissant le fait qu'elle invitait le pouvoir réglementaire « à moduler ces durées en fonction de la nature et de la gravité des infractions, mais également de l'âge de la personne concernée » :

« La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est intervenue pour mettre les dispositions législatives relatives au FNAEG en conformité avec les exigences conventionnelles, en simplifiant et améliorant le dispositif d'effacement anticipé des données des personnes déclarées coupables inscrites au fichier. »

Le ministère précisait en outre qu'« un projet de décret a par ailleurs été préparé par le ministère de l'Intérieur afin de tirer les conséquences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la CEDH » :

« Ce projet de décret prévoit de nouvelles dispositions permettant de moduler les durées de conservation des données dans le FNAEG en fonction de la gravité de l'infraction ayant servi de fondement à l'enregistrement et de la qualité de majeur ou de mineur de la personne concernée.

Le projet fixe également le délai – variable selon l'infraction concernée – à partir duquel les personnes déclarées coupables peuvent exercer leur droit à l'effacement anticipé. Le projet de décret est en cours d'examen devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et devra ensuite être soumis pour avis au Conseil d'Etat. »

La réponse du ministère date d'octobre 2019. Le décret en question n'a toujours pas été publié au Journal officiel. Les durées de conservation des données personnelles et génétiques, précisées aux articles 53-9 et suivants du code de procédure pénale, dépendent donc toujours d'un décret de 2004.

Élargir la possibilité d'effacement aux personnes condamnées

Ce retard est d'autant plus « coupable » que le rapport d'information des députés Didier Paris et Pierre Morel-à-l'Huissier sur les fichiers mis à la disposition des forces de sécurité, paru en octobre 2018, appelait précisément le gouvernement à publier le décret « dans les plus brefs délais » :

« Proposition n° 5 : Publier dans les plus brefs délais un décret prévoyant une modulation de la durée de conservation des données enregistrées dans le FNAEG au regard de la nature et de la gravité de l’infraction en cause tout en tenant compte des spécificités de la délinquance des mineurs. »

Les députés rappelaient en outre que la Cour européenne des droits de l’homme avait estimé que « les personnes condamnées doivent, tout comme les personnes simplement soupçonnées, se voir offrir une possibilité concrète de présenter une requête en effacement de leurs empreintes génétiques au FNAEG, afin que leur durée de conservation soit proportionnée à la nature des infractions ». Ce qui n'est possible qu'en modifiant la loi, « contrairement aux durées de conservation qui sont du domaine du règlement », ce qu'ils appelaient également de leurs voeux :

« Proposition n° 6 : Légiférer dans de brefs délais sur les conditions d’effacement des données enregistrées dans le FNAEG pour les personnes condamnées. »

En attendant, les données restent fichées pendant 25 ou 40 ans

Comme le rappelle la CNIL dans sa rubrique « Les grands fichiers en fiche », les données (génétiques, nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation et sexe) doivent donc encore être conservées :

- 40 ans pour les personnes définitivement condamnées, les personnes décédées, les personnes disparues, pour les personnes ayant bénéficié d'une décision de classement sans suite, non-lieu, relaxe ou acquittement pour trouble mental ainsi que les traces biologiques.

- 25 ans pour les personnes mises en cause.

- 25 ans pour les empreintes génétiques des ascendants ou descendants.

La CNIL rappelle en outre qu'il suffit d'écrire au Service Central de la Police Technique et Scientifique pour faire valoir son droit d'accès aux données du FNAEG, et renvoie à service-public.fr pour ce qui est de la procédure à suivre pour les personnes non condamnées qui voudraient demander à ce qu'elles soient effacées, avant expiration de la durée de conservation.

Les formulaires cerfa (pour Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs), ironiquement affublé d'un calicot « Nous sommes là pour vous aider », précisent qu'« une photocopie d’un des documents en votre possession concernant cette affaire (exemples : convocation devant les services d’enquête ou devant le juge d’instruction, copie de jugement, copie de décision de classement sans suite ou de non-lieu) », mais également que :

► cette demande ne peut être présentée tant que l’affaire vous concernant est en cours.

► vous ne pouvez pas demander l’effacement de l’enregistrement si vous avez été condamné(e) dans cette affaire.

Commentaires (71)

#1

#2

C’est beau la démocratie à la française

#3

Donc pour avoir accès au fichier (afin de savoir si on s’y trouve) il faut fournir une preuve qui atteste qu’on s’y trouve ? Et seulement après on peut demander l’effacement ?

#3.1

Les personnes fichées savent a priori qu’elles s’y trouvent, vu qu’on leur a mis un écouvillon dans la bouche pour effectuer le prélèvement génétique; les documents demandés servent à documenter le fait que la personne initialement suspectée aurait depuis été innocentée.

Ça concerne toute personne soupçonnée par la police ou la gendarmerie, et/ou condamnée par la Justice, quelles que soient donc leur nationalité.

#3.2

Eh non, pas du tout il est bien là le problème, en tout cas pour le FNAED.

Dès qu’il y a une enquête, les services de police prélèvent depuis quelques années avec grand zèle toutes les empreintes qu’ils trouvent et les rentre dans la base pour stockage.

J’en sais quelque chose car on m’a dégradé mon scooter en pleine rue et à ma grande surprise, le commissariat s’est empressé de prélever toutes les empreintes qu’ils ont trouvé sur mon scooter (presque une dizaine et pour cause, il stationne toujours dans la rue), et les miennes au passage.

Face à mon étonnement, on m’a dit que si un jour une personne se faisait arrêter avec une empreinte, on l’interrogerait.

La prise d’empreinte est presque systématique depuis quelques années, pour remplir la base.

#3.4

et moi qui pensai, naïvement*, que c’était réservé aux cas graves ?

meurtres, viols, etc…

https://www.droitsquotidiens.be/fr/question/combien-coute-un-test-adn

#3.5

Si ça marche comme en Belgique, un échantillon ADN est pris sur les victimes de crimes et tous les intervenants sur le lieu du dit crime afin d’éviter que des innocents ne se retrouvent dans la banque de donnée de personnes “à identifier”(je ne sais plus si ça se fait pour des délits aussi, j’aurais tendance à dire que non, mais à vérifier). Selon la loi, ces échantillons sont censés être détruits après comparaison et n’être versés dans aucune base de donnée.

Je ne sais pas si c’ets pareil en France, pas sûr.

#3.3

Étant donné que tu sembles bien renseigné, on m’a collé le bâtonnet dans la joue (j’étais volontaire) afin d’être disculpé, la plaignante ayant en plus certifié que je n’étais pas la au moment des faits mais la police a quand même insisté vue que j’étais passé chez elle pour justement l’amener au commissariat. Suis-je dans leur foutu fichier ?

#3.6

Affirmatif ;)

#3.7

et comme j’ai aucun des documents sus-nommé, je fais comment ? ils me l’ont fait direct en arrivant au commico avec ma cops, elle a fait sa déposition, pendant ce temps la, ils m’ont pris mon ADN, pas de papier kedal, c’était il y a 15 ans.

#3.8

A priori, oui, d’où l’importance du droit d’accès (pour savoir si vous êtes fichés) puis de la demande d’effacement si vous ne voulez plus y figurer.

Je vous concède que nous aurions pu titrer “Plus d’un tiers des Français sont (in)directement fichés dans le FNAEG”; mais l’objectif de l’article était aussi de pointer du doigt le fait que, lorsque les stats étaient plus transparentes (et disponibles), plus de 75% de ceux qui l’étaient directement restaient “présumés innocents” de ce qui leur avait valu d’être fichés… tout comme le sont les ascendants directs et parentèles qui sont donc indirectement identifiables dans la BDD.

#3.9

Pardon, mais cela n’en reste pas moins un titre trompeur.

#3.11

D’un point de vue opérationnel, ce genre de fichiers a moins pour objectif de “ficher” tel ou tel individu que d’aider la police et la justice à identifier leurs antécédents & comportements suspects passés; de fait, le FNAEG peut être utilisé pour identifier des parentèles, et donc des personnes qui, sans être “fichées” ad hominem, y figurent (indirectement) néanmoins, et y sont donc “fichées”; nous aurions certes pu écrire “figurent” plutôt que “sont fichés”, mais cf ma remarque précédente concernant l’autre volet (non mentionné dans le titre) de l’article, à savoir que les 3⁄4 des personnes qui y sont “fichées” ad hominem n’ont donc pas été condamnées pour ce qui leur a valu d’y être fichées…

j’entends vos critiques, reste qu’en l’espèce, on parle donc d’un fichier de ~5M de gens (& de ~25M en y rajoutant les recherches par parentèles), dont personne ne parle ou presque, alors que l’on ne dispose pas de statistiques concernant son efficacité, et qu’il aurait au surplus dû être rectifié depuis des années de sorte de se conformer à l’arrêt du Conseil constitutionnel ainsi qu’au jugement de la CEDH… Je ne sais si “la fin justifie les moyens”, mais pour le coup, en termes de “moyens”, la balance penche clairement du côté du FNAEG, mon papier n’étant jamais qu’une bouteille jetée à la mer…

#3.12

Un titre comme par exemple “Des millions d’innocents fichés dans le FNAEG ?” serait tout aussi accrocheur tout en étant factuel. Enfin, on ne va pas en faire un fromage, mais pour moi chercher à justifier un titre putaclic ça reste un signe de faiblesse d’un journalisme de qualité que j’apprécie beaucoup chez NXI et qui je l’espère se maintiendra au meilleur niveau.

#3.10

Dans ce cas, il faut croire qu’il en va pour le FNAEG comme pour les titres d’articles: la fin justifie les moyens ;)

#4

Kafka, tu connais ?

#5

Je pense qu’on ne comprends pas ce que cherche à faire notre gouvernement : en fait, il cherche à collecter notre ADN pour l’héritage, pour les civilisations futures ! :o

Y avait pas la même chose sur les fichiers S ?

Il fallait prouver être dans un fichier par nature caché …

#6

Il n’y a pas ou je n’ai pas trouvé le pourcentage d’étranger dans ce fichier, on parle à chaque fois d’individus, il n’y a pas de précision si ce fichier ne concerne que des français ou des français ainsi que des étrangers.

Sans racisme aucun

#7

enfin là c’est plus simple qu’une fiche S : y a des chances pour que tu te rappelles que ton ADN a été prélevé. après faut faire des maths en fonction de sa propre situation judiciaire ^^

#8

Ils savent ceux qui sont condamnés, mais pas ceux qui sont innocentés ?

Ils se foutent pas un peu de notre gueule ?

#9

Mais alors quid de la parentèle ?

On lui aurait aussi mis un écouvillon dans la bouche ?

Si ce n’est pas le cas, n’importe qui serait-il légitime à demander l’exécution de la décision ?

#10

Tu parles bien d’empreintes génétiques, et pas digitales ? (juste pour être sûr :-)

#10.1

Il fait peut-être des trucs bizarre avec son scooter .

.

#10.3

Le lyrisme d’un rapport de police : “et d’un poing mort il retira son casque”

A trop esquicher ça va mal finir.

#10.2

Je parle des empreintes digitales (d’ou le FNAED), les finalités et le traitement étant exactement les même que pour le FNAEG.

#11

Doublon à supprimer

#12

Et avec les joies de la génétique, quel pourcentage de français⋅es sont in fine identifiables ?

#13

Vous dites “Près de 5 millions d’individus (4 868 879 exactement) figuraient en 2020 au Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), soit plus de 7 % de la population française” , et le titre dit plus d’un tiers des français ?

Il me semble que un tiers sa fait 33 % , non ?

#13.1

5*5.000.000, ça donne 25 millions, on arrive bien à un gros tiers de la population.

Edit : même s’il faudrait retrancher à ces 25 millions les cas où plusieurs membres d’une même famille auraient été prélevés.

#13.3

J’ai bien lu l’article en entier , et on ne parle pas de personnes fichées , mais identifiables , ce n’est pas du tout la même chose . Autrement dit cela tourne à la spéculation

#13.4

Identifiable car partiellement fichée in fine

Donc fiché partiellement ou totalement, le résultat est le même pour moi

#13.2

Je pense que tu n’a pas lu l’article en entier

Ce que dit l’auteur, c’est que directement (par son empreinte) ou indirectement (par parentèle), on peut identifier 1⁄3 des français grâce a ce fichier. D’ou la remarque sur le fichier des gens honnêtes, puisqu’il suffit d’avoir de la famille criminelle pour se retrouver indirectement dans le fichier

#14

La majeure partie des personnes fichées n’ont donc jamais été condamné pour ce qui leur avait valu d’être fichées, et restent donc présumées innocentes : il suffit d’avoir été soupçonné/suspecté pour être fiché, pas d’avoir commis un crime ou un délit !

#15

Dans l’esprit malade de certains de nos dirigeants être de la famille d’un délinquant c’est déjà être un peu délinquant soit même.

#16

Sauf s’il s’agit d’un politique à carrière national : là on est toujours innoncent, même en ayant été pris la main dans le pot de confiture.

#16.1

Quand on retire un logement à une personne âgée pour des faits de délinquances de son fils majeurs n’habitant même plus ce logement… on est tout de même borderline.

#17

Coïncidence marrante, j’avais hier midi une discussion avec des collègues sur ce fichier. J’étais le seul, sur 4 ou 5, à avoir un problème avec le fait qu’on soit fiché alors qu’on est innocent.

Certains sont même prêts à accepter de mettre dans ce fichier les empreintes de tous nouveaux nés. Comme ça, ce sera plus facile pour retrouver les auteurs d’un crime. Leur argument majeur est qu’on est déjà tous fichés plus ou moins et bien évidemment, “je n’ai rien à me reprocher”.

Je devance déjà certaines suggestions : non, je ne peux pas changer de collègues facilement.

#17.1

huuuuuum, il n’y a pas un sous sol, voire mieux, une grande cave dans vos bureaux ? Parce que je peux te prêter une pelle

#17.3

Ahaha. Nous sommes déjà au sous-sol. Et puis la roche est dure par chez moi.

#17.6

Ah mais pour ça j’ai un Hilti avec mode percussion

#17.2

Avoir des avis contraire au sien ça peut être enrichissant. On est pas ici dans un débat sur la “vérité”, c’est plus une question de société.

C’est une question de “coût” pour atteindre une but, la valeur de ce coût et la valeur de l’objectif étant différente pour tous.

L’intérêt dans ce débat est de bien identifier le coût du fichage (qui englobe un gros tas de trucs) et le gain (je suppose principalement de la sécurité)

Donc si la discussion est saine, pas besoin de changer de collègues.

#17.4

Tu as raison sur l’intérêt du débat. Seulement, dans ces discussions de type “café du commerce”, c’est plus de l’affect que sur des arguments construits et étayés.

Je suis dans un domaine où on voit plutôt le mal partout (cybersécurité).

Et puis ces collègues cumulent avec d’autres pensées conservatrices sur d’autres sujets.

Des fois, c’est désespérant.

#17.5

Du coup j’avoue être un peu surpris que dans la cybersécurité ils ne soient pas plus inquiet qu’autant de données sensibles soient stockées “au cas ou”

#17.7

En fait, dans l’équipe, on est que 2 à faire de la cyber. Les autres font plus de la protection physique.

#17.8

Du parle d’un ministère qui ne voit pas le souci d’une architecture où toutes les empreintes digitales liées aux cartes nationales d’identités sont stockées sur un seul serveur (alors que la CNIL et l’ANSSI disent que des architectes plus décentralisées auraient pu être mis en place).

#18

En France, on garde tout. D’ou cet article.

#18.1

J’aimerais bien savoir comment on peut justifier le fait de tout garder d’ailleurs. Mis a part l’argument de “pouvoir retrouver les auterus plus vite, bien sûr. (au passage, j’aime bien ton pseudo, ça me rappelle de bons moments de lecture).

#18.2

Ces romans ont quand même salement vieilli, je dois dire.

Concernant le fait de tout carger “au cas ou”, n’est pas justifiable. Surtout dans ce contexte.

#18.3

Je suis d’accord avec tes deux affirmations, même si j’avoue les aimer quand mêem ces bouquins ^^.

#18.4

l’affaire guy george est inintéressante sur ce point la, la destruction des échantillons rapidement lui a permis de tuer tranquillou plusieurs personne. D’où le petit scandale et d’où le fichier.

demandé par les parents des victimes au ministre de l’intérieur de l’époque nicolas. Dans cette affaire il était très clair que l’assassin aurait été arrêté avant d’avoir commis autant de méfait grâce au stockage des données genetique.

dans d’autres affaire la recherche en parentèle a aussi permis de retrouver les coupables, et le stokage a longterme est efficace pour retrouver des assassins plus tard. il y a pas mal d’exemple comme le meurtre d’une banquière et son cadavre brulé après avoir été violé et étranglé. il y a aussi la petite fille qui a disparu a un mariage, Rien que pour cela il faut garder le fichier en l’etat. amha.

ce qui est rassurant ce sont les faible chiffres de coupable :), il est vrai que se serait plus simple de n’avoir que des coupable, mais tu es innocent jusqu’à ce que tu commette un crime, cf guy george, le meutre de la banquière et toute les affaires qui ont eu des coupables d’opportunité.

#18.5

Si on doit tenir des informations sur toi, cela doit être motivés (décision de justice) et pas juste pour une raison vague du style “demain vous commeterez peut-être un crime.”

Donc soit les personnes ont condamnées et coupables, soit les poursuites sont en cours, soit la justice a fini de traiter ce dossier, les personnes sont innocentes et les informations doivent être supprimée.

Sinon, sinon il n’y a plus de présemption d’innocence: tout le monde sera coupable jusqu’à le fichier des empreintes génétiques prouvent que cette empreintes n’est pas la tienne.

#19

Je n’ai jamais compris cette logique. Ce n’est pas parce qu’on n’a rien à se reprocher, que personne n’a rien à nous reprocher. La shoah en est un excellent exemple, l’énorme majorité des déportés n’avait très probablement rien à se reprocher…

Tu as donné la justification officielle principale. Officieusement, je ne suis pas tout à fait sûr que ca soit toujours la principale, par contre.

#19.1

Je n’ai jamais compris cette logique :

La ‘Shoah’ en est un exemple…..l’énorme majorité des déportés n’avait très probablement

rien à se reprocher !

surtout que c’est quelqu’un.d’autre qui jugera* SI ce que tu as fait est “grave ou, pas” ?

#20

NXI se lance dans les titres putaclic ?

Il n’y a pas un tiers des français fichés dans le FNAEG, mais 7,4%. Un tiers est indirectement accessible (on peut déterminer si une trace génétique correspond à un frère, un parent ou un cousin d’une empreinte fichée, sans préciser lequel). Ce n’est pas du tout la même chose….

#21

Bien entendu, je me demandais ce qui pouvait justifier ça moralement, même si la morale est dépendante des personnes. M’enfin, je suis content d’être en Belgique pour certains trucs.

#22

C’est exactement l’exemple que j’ai pris.

Mais bon, comme on est fiché de partout, un de plus ou un de moins …

L’avenir ne s’annonce pas rose. Monde de merde.

#23

Tout dictateur craint pour sa sécurité et renforce le pouvoir de sa milice.

À ceux et celles qui continuent de voter pour des européistes, ne venez pas pleurer ensuite sur le fait qu’ils ne font toujours que leur boulot, et travaillent contre vos intérêts.

Je suis juste surpris qu’ils n’aient pas encore utilisé l’excuse des tests PCR et salivaires pour garder le code génétique de toute la population sous la main…

Mais ça viendra.

C’est comme les capteurs d’empreinte digitale sur les appareils. Il y a peu de chances que les données ne soient pas déjà parties aux USA, chez le véritable Maître et Architecte de l’UE.

#24

C’est plutôt de la xénophobie.

#25

le coups des “1⁄3” c’est statistiquement quasiment impossible. Cela signifierait que le fichiers ne prendrais en compte a chaque fois qu’un seul membre par famille. Autrement dit, si quelqu’un de ta famille est fiché, cela serait impossible d’en ficher un second. Hors , si le fichage était totalement du au hasard, il y aurait forcement certaine familles ayant plusieurs de leur membre fiché. Dans la réalité, il est fortement probable que certaine famille soit plus représenté que d’autre (mème millieu socio culturel, suspicions des proches, etc…), donc on peut encore baisser ce nombre.

J’aimerais bien l’avis d’un statisticiens pour calculer le nombre de fiché en partant du principe qu’ils le sont par hasard.

#26

Déjà t’en sais rien, en vrai :-)

Mais sinon je pense que c’est qu’un problème logistique. Le séquençage génétique ça prends du temps , des ressources, et tous les labo & pharmacie n’ont pas la machine pour (sans compter qu’il faut stocker, ensuite).

Moi ce que je pige pas sur ce genre de fichier, c’est qu’à un moment, il y a tellement “tout le monde” que ça veux plus rien dire. Il existe déjà un fichier de tout le monde : ça s’appelle le n° de sécurité sociale.

Ca apporte quoi en terme de résolution d’affaire ?

D’autre part, le fait que le taux d’erreur soit très élevé ET qu’ils n’ait aucunement à coeur de le corriger et l’assainir , pour moi ne veux dire qu’une chose: Ce fichier ne sert que comme prétexte lorsqu’on cherche quoique ce soit contre qui que ce soit.

Exemple , tu te fait contrôler en manif avec un gilet jaune dans ton sac + on a volé le scooter de ton frère il y a 5 ans => Délinquant récidiviste, sans chercher à comprendre.

C’est surtout très pratique, pour la police.

#27

C’est très différent du n° de sécurité sociale, car ça permet de t’identifier sans ton accord, quasiment n’importe où, là où tu serais passé.

Voilà, c’est exactement pour ça qu’ils cherchent à y mettre tout le monde.

#28

J’ai du faire un test diagnostic génétique, il y assez longtemps (15-20 ans).

A l’époque, pour pouvoir faire le test, j’ai du signer une autorisation pour mettre mes données dans une base de données. Je me demande si ce n’est pas dans ce genre de fichier…

Pas le choix, pour faire le test, pas de consentement pas de test.

#29

Pour que le titre soit correct il faudrait que ce soit “sont identifiables par”.

Ils sont identifiables grâce au fichier, mais ils n’y sont pas inscrits.

“5 millions d’individus, soit près de 10 % de la population française de plus de 20 ans, figurent au fichier ”

n’est pas pareil que

“la recherche par parentèle permet d’identifier les parents, frères et soeurs des personnes fichées”

#30

Perso je préfère tout de même un de moins qu’un de plus

#31

Cela fait quelques temps que je remarque l’utilisation de la locution latine ad hominem aussi bien dans les articles que dans les commentaires.

Or en lisant la définition de cette locution sur wikipédia, j’ai l’impression qu’il y a confusion entre ad hominem et ad personam.

Pouvez-vous éclairer ma lanterne ?

#31.1

Simplement :

Un article bien fichu pour expliquer la différence : https://www.contrepoints.org/2014/04/16/162992-la-difference-entre-attaques-ad-hominem-et-ad-personam

(edit : et oui, je suis d’accord avec toi et l’article : on dit souvent ad hominem au lieu de ad personam.)

Dans le dernier message de @manhack, je pense qu’il voulait plutôt dire nominativement :

« des personnes qui, sans être “fichées” nominativement, y figurent (indirectement) néanmoins, et y sont donc “fichées” ».

#31.2

Merci pour ton éclaircissement.

Et effectivement, la confusion entre les 2 locutions est fréquente.

#32

Moi ma fille a vu un homme en train de se masturber dans la piscine municipale. Quelques mois plus tard l’affaire a été classée …. faute de preuve malgré une déposition circonstanciée à la police ! Cela ne me dérange pas du tout que malgré cela ses empreintes restent dans le fichier pendant 25 ans. C’est un pourri et il a été relaché uniquement parce que la justice n’a pas les moyens de sa mission. Je préfère penser aux victimes actuelles et futures. Ceux qui parlent de démocratie à la française et donc en creux pensent que l’on n’est pas en démocratie devraient aller faire un tour dans des pays non démocratiques , cela devrait leur remettre les idées en place.

#32.1

Ouais bun dans mon cas et apparemment je dois être dans le fichier, sans mon insistance jamais mon amie n’aurait porté plainte et on n’est pas dans le cas d’une masturbation. Elle a pas appelé la police en premier mais des amis donc on s’excuse platement d’avoir été les prems et on a tout fait pour rien toucher

#33

Avec ta justification, on peut largement créer une dictature, puisque c’est valable pour absolument tout…

#34

J’essayais justement de montrer qu’il fallait faire preuve d’un peu plus de subtilité en forçant le trait. Ce qui est certain c’est que les 2 positions : si on fait quelque chose on est dans la dictature ou si on ne fait rien on est dans l’anarchie sont de mon point de vue toutes les 2 fausses et je concluais en disant justement que je ne me sentais pas en dictature en proposant à ceux qui se sentent en dictature de voyager dans d’autres contrées par forcément très éloignées de nos frontières ou peut-être ils percevront une différence de liberté. Et donc je ne suis pas choqué par le nombre de personnes dans le FNAEG dont la finalité est claire.