Comment imaginer le futur d’ici une dizaine d’années ? La CNIL se lance dans cet exercice périlleux avec comme axe de travail, les données à caractère personnel et la vie privée. Sans avoir la prétention d’apporter une réponse, elle détaille trois scénarios possibles, aussi différents qu’inquiétants, qui ont le mérite de soulever plusieurs questions.

Dans son dernier rapport d’activité, la Commission nationale de l'informatique et des libertés dressait son bilan de l’année 2020, particulière à plus d’un titre. Il était évidemment question de l’impact de la crise sanitaire, des nouvelles règles sur les cookies, de cybersécurité et de souveraineté numérique.

La CNIL évoquait aussi les grandes lignes de ses actions à venir. Elle souhaite par exemple se faire davantage connaitre du grand public, ajoutant que cette prise de conscience « constitue un enjeu stratégique majeur », car elle est nécessaire pour continuer de « répondre efficacement aux demandes des citoyens ».

Elle veut également « rendre visibles les infrastructures de données » et « encourager le développement et la création de nouveaux corps intermédiaires de la donnée », via des associations de consommateurs par exemple.

Dans un autre document tout aussi intéressant, le pôle Innovation, Études et Prospectives ainsi que Laboratoire d’Innovation Numérique de la CNIL (LINC) proposent « une exploration prospective et spéculative » sur la protection de la vie privée à l’horizon 2030.

Notre dossier sur le bilan 2020 de la CNIL, son futur et ses prévisions 2030 :

- La CNIL évoque son action passée et son futur

- Les (inquiétantes) prévisions de la CNIL pour la vie privée en 2030

Réflexions sur les différentes inégalités et leurs conséquences

La première partie du rapport propose une « réflexion sur l’évolution des inégalités à l’horizon 2030 et la manière dont ces facteurs pourraient être amenés à influencer nos vies numériques ». Il rappelle qu’il faut distinguer les inégalités « de quoi » sur les revenus, éducation, emploi, social, politique, conditions de vie, de ceux « entre qui et qui ». Dans le second cas, il est question de catégories sociales, de sexe, d’âge, de milieu social, etc.

La gardienne des libertés explique qu' actuellement, « la tendance mondiale est à une augmentation des inégalités de revenu et de patrimoine ». Alors que dans les pays en développement les ressources des plus pauvres peuvent avoir tendance à augmenter (pas forcément au même rythme), dans certains pays développés la pauvreté augmente. « C’est moins nettement le cas en France grâce au système social, mais le revenu disponible des 20 % de ménages les plus pauvres n’a pas augmenté depuis 2008 », affirme le document.

La CNIL rappelle que, plus largement, l’inégalité ne se mesure pas seulement en valeurs monétaires, en biens ou en services : « au bas de l’échelle, cela peut être l’expérience de la stigmatisation, de l’abandon (accessibilité amoindrie des services essentiels), de la défiance (surveillance, contrôles policiers ou sociaux), de la dévalorisation… ».

Et les précisions pour 2030 sont assez pessimistes : « les crises écologiques, mais aussi les politiques proactives ou réactives associées, pourraient avoir des conséquences fortes sur l’ensemble des systèmes économiques et sociaux ». La CNIL se fait l’écho de l’hypothèse de certains – renforcée par la pandémie de Covid-19 – que sur une longue période vont se succéder et se combiner des « multicrises » sans retour à la normale.

Partant de ce constat, la CNIL propose six esquisses d’horizons prospectifs, en reconnaissant « qu’il en existe certainement d’autres » :

- « équité de base universelle » avec un investissement massif dans l’éducation,

- « tribalisation et féodalisation » avec le remplacement des systèmes collectifs par des solidarités communautaires,

- « ordre social rationnel » avec un système 100 % méritocratique,

- « stratification par la force » où le haut de la société se sépare du reste dans quelques métropoles globales,

- « révolution » avec des crises à répétition et l’exacerbation des inégalités cassant l’ordre social,

- « croissance inclusive » avec un « capitalisme philanthropique » qui fait sortir de la pauvreté des milliards de personnes.

Le numérique en marche forcée, pour le meilleur et pour le pire

Sur le numérique, les changements ont été profonds au cours des dernières décennies : « En 25 ans, l’Internet est devenu le support commun d’une grande partie de nos échanges, activités, informations et transactions. En 15 ans, le smartphone est devenu l’accessoire de vie de la plupart d’entre nous ».

Les inégalités sont parfois profondes face à cette progression à marche forcée. Pour certains, le numérique donne plus de capacité d’agir sur leur vie et leur environnement, pour d’autres au contraire il donne le sentiment qu’on prend des décisions pour eux… et parfois même ces deux sentiments peuvent se mélanger.

La CNIL dresse un portrait des deux facettes :

« On critique et loue le numérique à propos de son impact sur l’environnement, le travail, les inégalités, la vie privée, les libertés. On s’inquiète de l’accumulation de données personnelles et du pouvoir qu’elle donne aux grandes plateformes, voire à certaines dictatures, mais on s’en sert aussi pour les combattre.

On le trouve trop présent dans nos vies, mais il nous sauve la mise pendant le confinement. Bref, notre relation au numérique… c’est compliqué, et ce n’est pas la même chose pour tout le monde ».

La question est maintenant de savoir – ou du moins d’essayer de deviner – ce qu’il en sera dans 10 ans, que ce soit sur notre utilisation du numérique, son empreinte et son emprise sur le monde, la place qu’occuperont les données personnelles, les outils dont nous disposerons, l’(in)égalité entre les personnes, etc.

Dans son document, la CNIL dessine deux principales formes de projection pour l’avenir. D’un côté « un prolongement aux limites des tendances perceptibles aujourd’hui » où l’emprise du numérique domine sur tous les aspects de la vie. De l’autre, « des formes de résistance et d’alternatives, mais au sein d’un monde très largement reconfiguré par le numérique », dans un contexte qui n’est pas radicalement différent de celui d’aujourd’hui.

Une hypothèse est absente des projections : celle « d’un monde plus low-tech »… même si la CNIL propose tout de même une ébauche d’approche à l’horizon 2040, après des crises écologiques changeant drastiquement le monde.

Trois futurs, ni dystopiques ni utopiques

La Commission décrit ensuite trois futurs spéculatifs avec comme ligne directrice la place de la vie privée en 2030. Elle précise que ce triptyque n’a rien d’exhaustif et qu’une infinité d’autres possibilités mériteraient tout autant d’être considérées et discutées :

- « Réputé ou répudié avec un futur où la notation-réputation fait loi.

- L’ingérence face aux ingérables, où l’État met en place une ingérence d’intérêt général

- Home Sour Home, où les murs de différents foyers se sont imprégnés de données. »

Ces trois hypothétiques futurs ne sont pas purement dystopiques ou utopiques, ni tout blancs ou tout noirs. « Ils oscillent entre le gris clair et le gris foncé : les choses y sont imparfaites, cassées, détournées. Les situations présentées y sont donc volontairement ambiguës et leur préférabilité est nécessairement sujette à question ».

À chaque fois, les points de départ en 2020 laissant présager cet avenir sont détaillés. Pour les deux derniers, la CNIL propose également plusieurs pages de « débats » que l’on vous conseille de lire si le sujet vous intéresse.

Réputé ou répudié : comment assurer sa réputation

Dans le premier futur, « la réputation figure en bonne place parmi les métriques qui conditionnent la vie quotidienne ». Il n‘y a par contre pas de système de notation unique et global. Nous ne sommes donc pas exactement dans le monde imaginé par l’épisode Chute libre de Black Mirror : « Plateformes privées, administrations publiques, ou encore associations d’intérêt général, chaque acteur y va de son système de notation et d’appréciation ».

Dans cette version de 2030, chacun « doit jongler avec une multitude de scores et de profils de réputation qui le suivent à la trace, sans en avoir nécessairement connaissance ». L’utilisateur doit ainsi se livrer à un véritable jeu d’équilibriste « pour assurer sa réputation à la fois auprès des plateformes et de ses proches ».

Les utilisateurs se retrouvent ainsi ballottés entre la tentation de l’autocensure (social cooling) et l’impératif d’être présent en ligne avec une « personnalité algorithmiquement et socialement acceptable ».

La CNIL évoque la possible mise en place d’« entrelaceurs ». Il s’agit de dispositifs numériques qui s’inscrivent dans les interstices de la législation et dont le but est d’essayer de duper le système. Ils disséminent de fausses traces de présence à des événements virtuels ou physiques.

On rappellera que des élèves de certaines classes n’ont pas attendu 2030 pour simuler leur présence à des cours en distanciel durant les deux confinements.

Vers un nouveau phénomène de cosplayification ?

Dans ce monde de la notation, une nouvelle pratique pourrait émerger : La cosplayification. « Dans la lignée des influenceurs qui ont marqué le début des années 2020, des entreprises – assurances en tête – proposent aux utilisateurs de vivre "à la manière de" ».

Les utilisateurs se laisseraient ainsi guider par la vie d’une autre personne, que l’on pourrait ainsi presque vivre par correspondance. Suivre ce modèle générait « les "bonnes données" qui permettront d’atteindre le même niveau de réputation que la célébrité choisie ».

Conséquence prévisible de ce système de notation, « la décennie 2030 est également marquée par le fléau de l’empoisonnement des données personnelles (par un État concurrent, une organisation parapolitique, une ligue d’intérêts convergents) dans le but de nuire au calcul de réputation et autres scores de crédibilité ».

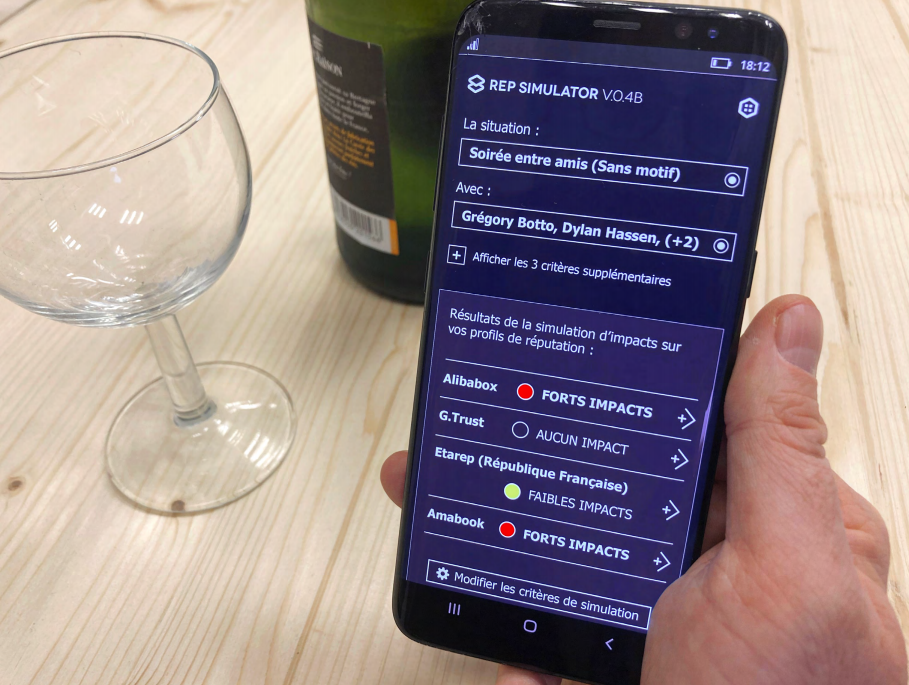

Pour « aider » les internautes, la CNIL imagine l’apparition d’applications telles que « Rep Simulator », permettant de « simuler l’impact d’un choix ou d’un comportement sur son profil de réputation ou sa notation ». Est-ce que sortir avec cette personne serait bon pour ma réputation ? Se marier avec untel est-il un bon choix algorithmique ? En 2030, on pourrait ainsi réinventer l’expression « ne pas calculer quelqu’un ».

L’ingérence face aux ingérables, une « première datastrophe »

Même période, autre scénario : « Dès 2032, la France a renoué avec les sombres travers d’État paternaliste. La puissance publique a recours à des moyens aussi inattendus que questionnables pour s’ingérer tacitement dans le quotidien de ses concitoyens jugés les plus ingérables ».

Ce changement de paradigme serait la conséquence directe de la « première datastrophe » de l’Hexagone, c’est-à-dire « la fuite massive de données personnelles et confidentielles de la France tout entière organisée par une nation autrefois "amie" et aujourd’hui "adverse" ».

Dans ce scénario, l’État pourrait aussi organiser un « viol numérique », que l’on peut aussi comparer à une « vaccination » d’une certaine manière. La CNIL s’explique : « L’idée est aussi subtile que perverse : à la manière d’un vaccin, il s’agit d’inoculer à la personne une prise de conscience de sa vulnérabilité grâce à une expérience traumatisante de pénétration de l’intimité numérique, et ainsi stimuler sa réponse immunitaire, à savoir une protection accrue ».

Entre utilisation des fake news et uchronie pédagogique

Dans ce monde, les fake news joueraient un rôle majeur : « le gouvernement a établi une stratégie de communication "officieuse" qui consiste à développer son message d’intérêt public sous la forme de théories du complot qui vont dans son sens ». Ainsi, des groupuscules pourraient se retrouver à suivre des théories conspirationnistes et adopter « presque malgré eux, les bonnes pratiques souhaitées par l’État ».

Ce n’est pas tout, dans ce possible monde futuriste, les administrations pourraient « cherche à évaluer et démontrer que si certains choix de vie "souhaitables" et "recommandés" avaient été faits, la difficulté rencontrée par le citoyen aurait connu un dénouement positif ».

Exemple est donné d’une demande d’indemnisation d’une personne suite à une sécheresse. Elle est refusée, car le demandeur est déclaré contributeur indirect de l’apparition du sinistre. Plusieurs raisons peuvent être mises en avant : acheter un véhicule thermique d’occasion de type super-SUV, une consommation excessive et recréatrice d’eau, ainsi que le relai de contenus appelant à des actions climatonégationnistes.

Home sour Home : mi casa es tu casa… de gré ou de force

Dans le dernier des trois futurs mis en avant par la CNIL, « les domiciles ont changé, mais leur diversité, elle, est restée constante. La figure du foyer, au sein duquel on se retrouve et on vit, est multiple. Soit autant de "chez soi, et en même temps chez l’autre", l’autre étant aussi bien ce conjoint ou parent que ce géant du numérique qui s’est fait une place entre nos murs ».

Dans ce monde, « toutes les strates de la population voient leurs pratiques du quotidien évoluer sous l’empire du numérique domestique. Chacun s’adapte ou refuse de s’adapter ». Une situation prenant comme base la permanence d’une connexion à Internet, la smartification du quotidien avec, par exemple, la pénétration des géants du Net dans nos maisons via des enceintes connectées.

Dans cette France des années 2030, la frontière entre temps personnel et temps professionnel s’est effacée puisque l’activité économique s’est directement intégrée dans les foyers. Le rapport a trouvé un mot-valise pour résumer la situation : des « employés-habitants ».

Gestion des données personnelles, assistants numériques en avocat/juge

Le quotidien des familles varie grandement suivant les cas. D’un côté il y a ceux qui signent un contrat de monopole avec un géant du Net qui accède ainsi à la totalité des données de la famille.

De l’autre on a « la maison aux mille comptes » dont le but est d’essayer d’« échapper à la surveillance tutélaire des banques et organismes de crédit, esquiver les abonnements payants pour accéder à des services en ligne, éviter les conflits d’usage entre les outils que se partagent les différents membres de la famille, et surtout s’assurer que chacun conserve un peu d’intimité en ligne sous le même toit ».

Il y a aussi des foyers qui optent pour des solutions protégeant leur vie privée, par exemple en passant à la loupe les données générées et en choisissant celles qu’il faut conserver et partager.

Une nouvelle pratique s’installe aussi avec les assistants domotiques : le « micro-chantage au quotidien ». Avec les fonctionnalités d’enregistrement en continu, « il n’a jamais été aussi simple de repasser ou resampler ce qui a été dit ou fait, pour que ces moments de vie servent de "pièce à conviction" le moment venu, c’est-à-dire lors des disputes familiales ou conjugales ».

Et si on mettait en place un quota d’usage ?

Pour pousser plus loin, à l’horizon 2039, la CNIL évoque un quota d’usage numérique. Cette limite a été instaurée suite aux urgences climatique et écologique qui ont drastiquement changé la donne. « L’heure est à la sobriété, au low-tech et au numérique dégradé ».

Chaque foyer dispose désormais d’un quota pour les services du numérique, avec une limite hebdomadaire. Là encore des inégalités sont pointées du doigt avec la possibilité pour certains d’acheter des crédits afin d’augmenter leur quota. « Un "passe-droit" que certains n’hésitent pas à rapprocher du "droit à polluer" associé aux crédits carbone des années 2010 et 2020 ».

D’autres pistes, des questions spéculativo-critiques

Durant son exploration futuriste, bien d’autres pistes ont été soulevées, sans pour autant être développées. Citons la « balkanisation du numérique » ou chaque région du monde dispose de son propre Net… à l’exception de l’Europe, dont les citoyens « doivent apprendre à naviguer entre les différents réglementations et modes d’utilisation, devenant de fait des migrants numériques ».

Il y a aussi un numérique « en commun et autogéré » pour faire face aux monopoles des géants du numérique et à un État devenu policier, la « polylégislation » avec une législation plurielle et personnalisée, etc.

Pour finir, le rapport pose des questions « spéculativo-critiques » sur les différents futurs de la vie privée. Elles sont destinées à un large public, allant des administrations aux acteurs sociaux, en passant par les régulateurs, législateur, concepteur et développeurs.

En voici quelques-unes :

- Quel poids pourrait avoir les crises climatique et environnementale, et donc leurs conséquences sociales, dans l’utilisation de services numériques, publics comme privés ?

- Comment l’accélération de l’automatisation pourrait-elle améliorer ou affecter l’accès aux droits sociaux ? La gestion et la protection de la vie privée ?

- Est-il toujours opportun de mettre en place un algorithme, un système apprenant ou un usage numérique pour répondre à une problématique publique ou sociale ?

- Quels enjeux et quelles perspectives pourraient ouvrir la mise en place d’un droit étendu de la vie privée pour nos compagnons non-humains (animaux et végétaux) ?

Commentaires (18)

#1

ho j’attendais pas ça de la CNIL j’avoue, c’est plutôt intéressant. et inquiétant.

#2

Merci pour cet article très intéressant

Je suis limite surpris du fait qu’ils ne voient pas le futur de manière plus dystopique que ça, mais ils donnent un bon paquet de sujets auxquels réfléchir, c’est assez inattendu de leur part je trouve.

#2.1

“Pas plus dystopique ça”… Je sais pas ce qu’il te faut, leurs propositions ont déjà de quoi se faire dresser les cheveux sur la tête

#2.2

Contrôle total et absolu de la population, tracking individuel poussé à l’extrême grâce à la surveillance faciale généralisée et aux micros planqués un peu partout (comme on en voit déjà dans certaines villes), tracking des opposants politiques grâce à ces mêmes systèmes, utilisation des deepfakes pour incriminer pour innocenter n’importe qui qui en aurait les moyens ou pour décrédibiliser l’opposition, réduction à l’extrême de la vie privée avec un partage massif des données personnelles par les assistants vocaux parce que “on n’a rien à cacher”, etc. etc. etc.

#2.3

Forcément vu comme ça… Après leurs propositions sont plus insidieuses, ce qui à mon avis les rend d’autant plus crédibles et inquiétantes

#2.4

Et puis leur étude a l’air sérieuse, je leur fais plus confiance que mon avis personnel ^^

Surtout que tout ce que j’ai dit ne sera je pense pas en place en 2030, plus d’ici 20 à 30 ans.

#2.5

Tout à fait d’accord avec cette nuance que le contrôle ne sera pas absolu. Le bon contrôle c’est celui qui ramène dans le droit chemin la personne qui se soumet en ayant l’impression de choisir. Le contrôle absolu c’est le 20e sciècle et ça ne marche pas bien, ça détruit les forces vives des pays et finit par faire tomber les absolutistes face aux libéraux.

Le contrôle est total quand il est suffisant, pas quand il est absolu.

#3

Très intéressant vraiment. Les sessions de réflexion sur le sujet devaient être épiques.

#4

Les différentes possibilités étudiées étant en réalité déjà en chemin, je me demande si je ne vais pas finir par me déconnecter, définitivement.

Apprendre à faire un potager et quelques élevages. Etre dans l’auto-gestion, l’auto-suffisance tant que c’est encore possible (tant que les billets de banque sont encore utilisables en fait).

Et surtout, ne plus exister numériquement pour échapper à la menace permanente de la mort numérique, puis au purgatoire social.

ps: je sais que j’exagère, mais bon..

#4.1

Tu n’exagères pas, on est un bon nombre dans le monde à penser ça !

Moi c’est la Low-tech qui m’intrigue et m’attire depuis des années, et je constate qu’une partie de ce rapport va dans ce sens.

#4.2

J’ai toujours pensé que la technologie devait être au service de l’Homme et non l’inverse. je suis radicalement contre les évolutions transhumanistes poussée par la Silicon Valley (entre autre) tout comme leur volonté affichée de créer un monde “à part” qui rejoint le concept de tribalisation et de communautarisme décrit plus haut en plus bien entendu de coopter ces gens qui dès aujourd’hui font partie de la strate supérieure en se définissant “peuple élu” par la grâce des GAFAMs.

Ce peuple technomaniaque est l’aristocratie d’aujourd’hui et seront les apôtres de demain renvoyant l’Humain à un concept ancien et dépassé.

Evidement, ce n’est pas raisonnable.

C’est juste mon point de vue.

#5

+1

Par contre je pense que ce genre de sujets devraient être étudiés à l’école. Par exemple en cours de philo, pour qu’au moins ça serve à quelque chose.

Il serait intéressant d’ailleurs de mettre en regard ces “prospectives” avec les époques et les grands philosophes (et autres “penseurs”) passés - je n’ai pas assez de culture dans ce domaine mais je me demande si une partie de ces problème n’a pas été déjà discuté.

A titre perso j’ai commencé ça : Jardin + poules + moutons, travaux sur l’eau (crucial) et alimentation autonome en solaire tant que c’est encore possible.

Après faut pas se faire d’illusion: Les gouvernements ne supportent pas l’indépendance, l’auto-détermination, le fait d’occuper un lieu sans en être redevable à une administration quelconque.

J’ai un voisin qui touche le RSA et qui le garde sans y toucher… pour le redonner à l’état via la taxe foncière , et des tas d’autres petits tracas, comme le SPANC , le véto (obligatoire) pour les bêtes, …

Tant que le RSA couvre, ça va, mais quand ça couvre plus le minimum obligatoire, ben…

C’est là qu’ils te “tiennent”.

Et je parle même pas d’enfants, où là , in fine, c’est l’intégration obligatoire (notamment avec l’interdiction qui se profile de l’école à la maison)

#6

Pour moi il n’y a pas “d’Homme” - il y a une somme d’individualités qui poussent & tirent chacun dans les directions qui les arrangent chacun. La technologie n’est qu’un outil.

C’est à mon sens pourquoi on a jamais vu d’infléchissement de la courbe de CO2 : Réduire les émissions c’est critique pour l’Homme, mais en très grande majorité les individu ne veulent pas réduire, ou même changer, leur manière de vivre.

Pour le transhumanisme…. j’avoue que je ne vois pas bien le concept. Si c’est ce à quoi je pense (humanité augmentée) … j’ai surtout l’impression que la question se pose pas car technologiquement c’est du bullshit. Mais bon, si tu as des infos…

S’isoler sur une île déserte ça marchera pas très longtemps - surtout avec la montée des eaux :-/

Après , bon, j’ai pas l’impression que qui que ce soit , hormis quelques illuminés qui ne comptent pas, se considèrent comme “élus” : J’ai surtout l’impression que la plupart des gens, gafam ou pas, veulent simplement continuer à vivre selon les mêmes paradigmes qu’actuellement (voiture-boulot-dodo, smartphone et PEL / assurance-vie).

C’est ce qui me fait dire que comme c’est au pied du mur qu’on voit le mieux le mur, on risque de se planter (en majorité) avant de trouver comment tourner. Mais bon, oui, il y aura toujours quelques communautés qui s’en sortiront (et beaucoup, beaucoup d’autre qui mourront avec la majorité).

#6.1

L’Homme est par définition un animal social, il a besoin de ses congénères et réciproquement. L’humanité s’est développée sur cette base, donc oui, l’Homme existe. L’Homme n’est pas la somme des individualités qui la compose, c’est bien plus que cela.

L’hétérogénéités des cultures est la preuve que chaque groupe d’Homme constitué est unique, à l’image de l’Homme.

L’individualité est confondu avec l’individualisme qui est un penchant de la société favorisé par des doctrines économiques par exemple (la culture du “moi” par la performance, l’image, ..).

Les Hommes changent mais il faut envisager cela sur le temps moyen-long.

Souvenons-nous qu’entre les premiers hommes qui ont taillé des silex et ceux qui ont découvert la métallurgie, il y a 3 Millions d’années et qu’entre l’âge de bronze et nous , c’est 5500 ans.

Sans doute dans 500 ans, déjà, les évolutions seront marquées.

Les gens observent l’Homme par le prisme de leur propre existence mais 80 ans n’est rien dans l’histoire de l’Homme.

Les “élus” auxquels je pense, sont ceux qui (se) sont qualifiés d’élite mais qui en plus de cela pensent appartenir à une autre classe, des visionnaires numériques qui croient en l’algorithme déterministe (avec une dose de variable) pour envisager le monde et le dessiner. C’est cette forme d’élite que, par exemple, Google tente de réunir dans un projet de ville “moderne” propulsée par la technologie et dirigée par une idéologie libertarienne.

La foi en Dieu tecno pour nous améliorer mais aussi nous réparer, voir exister.

Digital for ever, pour ne plus mourir.

#7

Ils passent à côté de quelque chose avec leur quota d’usage du numérique, la principale pollution ce sont les terminaux. Réduire le temps d’usage n’impact qu’à la marge, il est donc peu probable qu’une mesure aussi impopulaire soit adoptée.

Interdire le bas de gamme en terminaux par contre et créer une fracture entre ceux qui peuvent être à la page et ceux qui ont des terminaux hors d’âge est plus crédible.