Nous continuons aujourd'hui notre plongée dans le système d'exploitation des Mac avec les dernières versions de la branche Classic et surtout l'arrivée d'OS X. Mais celui qui allait tout changer en quelques années ne fut pas vraiment apprécié à sa sortie. Du temps a été nécessaire pour qu'il gagne en maturité.

Nous en sommes aux années qui ont suivi le rachat de NeXT en décembre 1996, et donc le retour de Steve Jobs chez Apple. À cette époque, Copland devait accoucher d’un Mac OS 8 qui aurait donné le change à la concurrence. Au lieu de ça, et suite à l'abandon du projet, il n'est qu’une prolongation de la version 7.6.

Ses bases techniques sont toujours les mêmes, avec les limitations que l’on connaît. Ce qui n’empêche pas cette mouture d’introduire des nouveautés, héritées des restes de Copland. Par exemple, un Finder « multi-threadé » qui autorisait les opérations sur les fichiers en tâches de fond. Un nouveau look, nommé Platinum, modernise l’interface à défaut des fondations du système. Les thèmes apparaissent d’ailleurs pour la première fois.

La mise à jour 8.1 est particulièrement importante puisqu’elle introduit le système de fichiers HFS+. Si le nom vous parle, c’est qu’il sera utilisé pendant très longtemps, Apple ne l’ayant remplacé qu’avec le récent APFS (Apple File System), conçu en priorité pour le stockage à mémoire flash. Quant à Mac OS 8.5, il ne compte que pour avoir terminé la transition des derniers morceaux de code pour l’architecture Motorola 68K vers PowerPC.

On note quand même dans Mac OS 8.6 l’introduction du Trousseau et une petite évolution du nanokernel. Saupoudré des Multiprocessing Services 2.0 (et ultérieures), il devenait capable d’un début de multitâche préemptif. L’effort s’arrêtait cependant vite, puisque les processus eux-mêmes continuaient à fonctionner dans un espace mémoire unique et en multitâche coopératif. Même un code remanié pour tirer parti des Multiprocessing Services ne pouvait se passer entièrement de ce modèle, déjà considéré comme archaïque.

Notre dossier sur l'histoire de macOS :

- Histoire de macOS : de Lisa OS au System 7, l'héritage du PARC de Xerox

- Histoire de macOS : de la mort des systèmes Classic à la douloureuse révolution Mac OS X

- Histoire de macOS : du rapide Snow Leopard à Yosemite et son flat design

- Histoire de macOS : d'El Capitan à Catalina, l'influence toujours plus forte d'iOS

- Histoire de macOS : Big Sur, Apple Silicon et après ? (à venir)

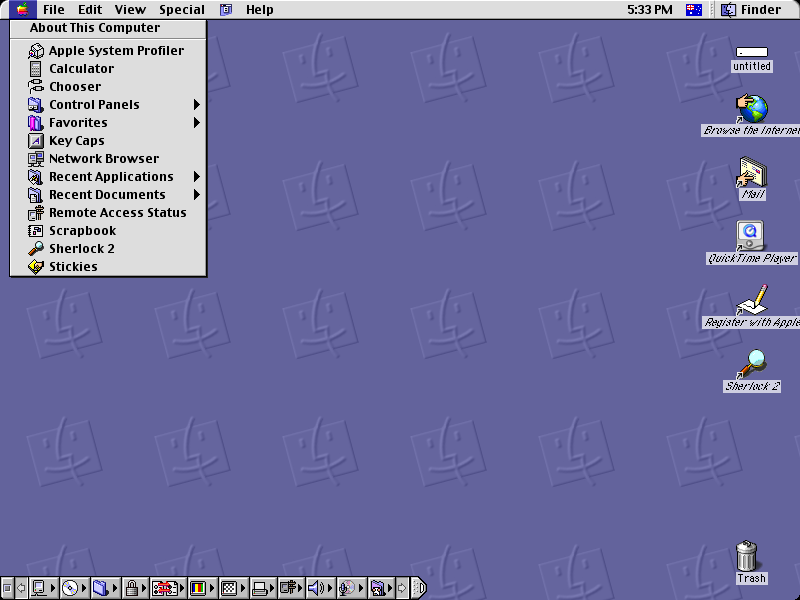

Mac OS 9, dernier représentant de son espèce

Quand Mac OS 9 sort en octobre 1999, tout le monde sait déjà qu’il n’est là que le temps qu’Apple propose un système vraiment nouveau. Après tout, l’entreprise n’a-t-elle pas racheté NeXT et son NeXTSTEP ? Aussi cette version 9 aurait pu être une simple 8.7, ce qu’elle était d’ailleurs au début de son développement.

Les apports se concentrent sur un renforcement de l’existant, avec un meilleur support des réseaux sans-fil AirPort, un début de prise en charge des comptes multiples (chaque utilisateur a ses données et paramètres), une meilleure gestion de la mémoire, un outil de recherche plus complet, ou encore Apple Software Update qui permettait pour la première fois une recherche en ligne des mises à jour.

Pendant ce temps, dans les chaudrons d’Apple

Il a fallu deux longues années pour que le public puisse voir ce qu’Apple préparait. Le retour de Steve Jobs et le rachat de NeXT ont en effet apporté à l’entreprise tout ce dont elle rêvait pour repartir sur des bases nouvelles.

La toute première version de Mac OS X est sortie la même année que Mac OS 9. À ceci près qu’elle n’était conçue que pour les serveurs. Elle avait davantage valeur de démonstration technologique que de véritable produit, car le nouveau socle technologie était encore mal maîtrisé. Le potentiel était là, mais le système était lent et incomplet.

De Mac OS 9 il ne restait que les outils et l’interface : les fondations techniques étaient entièrement neuves. Ce socle, nommé Darwin, était composé de code provenant de plusieurs projets : NeXTSTEP, la base BSD et le noyau Mach développés par l’université de Berkeley, et plus tard FreeBSD.

Les codes de BSD et Mach avaient été assemblés pour former un noyau hybride nommé XNU, actuellement utilisé dans toutes les plateformes logicielles Apple.

Mac OS X Server 1.0 était donc bien un jalon majeur en même temps qu’un galop d’essai. Il va s’écouler deux ans avant qu’Apple ne propose la première version du système pour les postes clients, et donc le grand public.

Entre temps, en 2000, l’entreprise avait publié pour la première fois le code de Darwin, la base de Mac OS X étant open source et certifiée Unix. Car Mac OS X est bien un Unix : la plupart de ses sous-systèmes viennent du monde BSD. La gestion de la mémoire est bien plus moderne que les anciens Mac OS, désormais surnommés « Classic ».

Le multitâche est entièrement préemptif, avec des mécanismes de protection divers, notamment pour que deux applications ne puissent pas écrire ensemble dans la même zone mémoire. Tout est donc en place pour l’arrivée du premier Mac OS X chez les clients... qui ne l’ont pas forcément apprécié tout de suite.

Cheetah, le premier Mac OS X client et son interface Aqua

Quand sort Cheetah en mars 2001, changement de décor. La base technique a continué d’être affinée, mais Apple a eu deux ans pour travailler le visage de son système. Si Mac OS X Server 1.0 reprenait l’interface de la version 9 avec quelques améliorations, Cheetah introduit Aqua (inspirée de l'eau).

Le nom désignait à la fois l’interface graphique et le thème de Mac OS X. Il renvoyait aux couleurs claires et limpides alors utilisées, soulignées d’effets de transparence et de reflets. Les ombres y étaient nettement plus accentuées que par le passé, le tout initiant une révolution graphique dans l’approche de l’informatique personnelle.

Au-delà de ce que beaucoup retiendront comme une vraie gifle visuelle, d’autres nouveautés importantes font leur entrée. Comme le Dock, qui permettait de placer en bas de l’écran les applications les plus courantes. À l’instar de la barre des tâches de Windows, il servait aussi de bascule entre applications, signalant au passage celles étant actives.

Nombre des autres apports présents font partie aujourd’hui du paysage des Mac : le Terminal (Unix oblige), OpenGL et son accélération graphique par les GPU, le Carnet d’adresses, Mail ou encore des composants déjà existants comme AppleScript et Sherlock pour la recherche (Spotlight n’arrivera que plus tard).

Cheetah apparaissait donc comme un système très moderne, ce qui n'était pas sans conséquence. D’une part, il était beaucoup plus gourmand que l’ancien. À cette époque, la plupart des configurations étaient équipées de 32 ou 64 Mo de mémoire vive. La configuration recommandée était de 128 Mo pour Mac OS X, tout en consommant 1,5 Go sur le disque dur, là encore un problème pour bon nombre d’utilisateurs.

D'autre part, ces nouvelles technologies manquaient d’optimisation. L’interface n'était par exemple pas toujours réactive. Outre certains soucis de stabilité, le premier Mac OS X manquait également de pilotes et ne reconnaissait que trop peu de périphériques communs comme les imprimantes. Enfin, le système faisait l’impasse sur certaines fonctionnalités, pourtant présentes dans Mac OS 9, comme la lecture des DVD vidéo et la gravure de CD.

Ces critiques étaient d’autant plus vives à l’époque que Cheetah était le premier d’une longue série de versions à être vendues 129 dollars. À tel point que la version suivante, Puma, fut offerte gratuitement aux clients qui avaient acheté la première mouture. Notez que Cheetah avait initié une double base d’API (interfaces de programmation). Les applications voulant tirer partie de toutes les nouveautés devaient s’adresser à Cocoa, tandis que Carbon était là pour faire le lien avec Mac OS Classic. Les anciennes applications fonctionneront longtemps sur la nouvelle base.

Puma, l’amélioration générale

Il ne faudra que six mois à Apple pour lancer Puma. Les machines supportées sont les mêmes que pour Cheetah, à savoir tous les Mac équipés au moins d’un processeur G3. La configuration recommandée ne change pas : 128 Mo de RAM et 1,5 Go sur le disque dur. La comparaison s’arrête là.

Puma améliorait en effet tous les aspects du premier Mac OS X. Les performances étaient largement supérieures, tout fonctionnait plus vite. Elles n’étaient pas pour autant jugées suffisantes pour une bonne partie des utilisateurs, qui préféraient encore attendre. La hausse des performances concernait aussi OpenGL, dont les pilotes avaient été affinés, fournissant en moyenne des calculs 20 % plus rapides. L’API étant utilisée dans une partie de l’interface (remplacée depuis par Metal), la réactivité générale s’en trouvait nettement améliorée.

La plupart des autres critiques avaient également été gommées. Par exemple, Puma permettait la lecture des DVD vidéo, ainsi que la gravure des CD et DVD. Le support des imprimantes était amélioré, avec environ 200 modèles supportés dès l’origine. D’autres aspects furent renforcés, notamment Apple Script avec l’arrivée de Studio, qui autorisait la création de scripts depuis une interface graphique dédiée.

Le Finder pouvait masquer les extensions de fichiers et Image Capture venait prendre en charge les scanners et appareils photo numériques. Avec deux mises à jour d’entretien, Mac OS X 10.1.2 devient également la version par défaut installée sur les nouveaux Mac. Sur la première moitié de 2002, trois autres mises à jour sortiront pour corriger les bugs et fignoler les détails.

Jaguar, les vrais débuts de Mac OS X

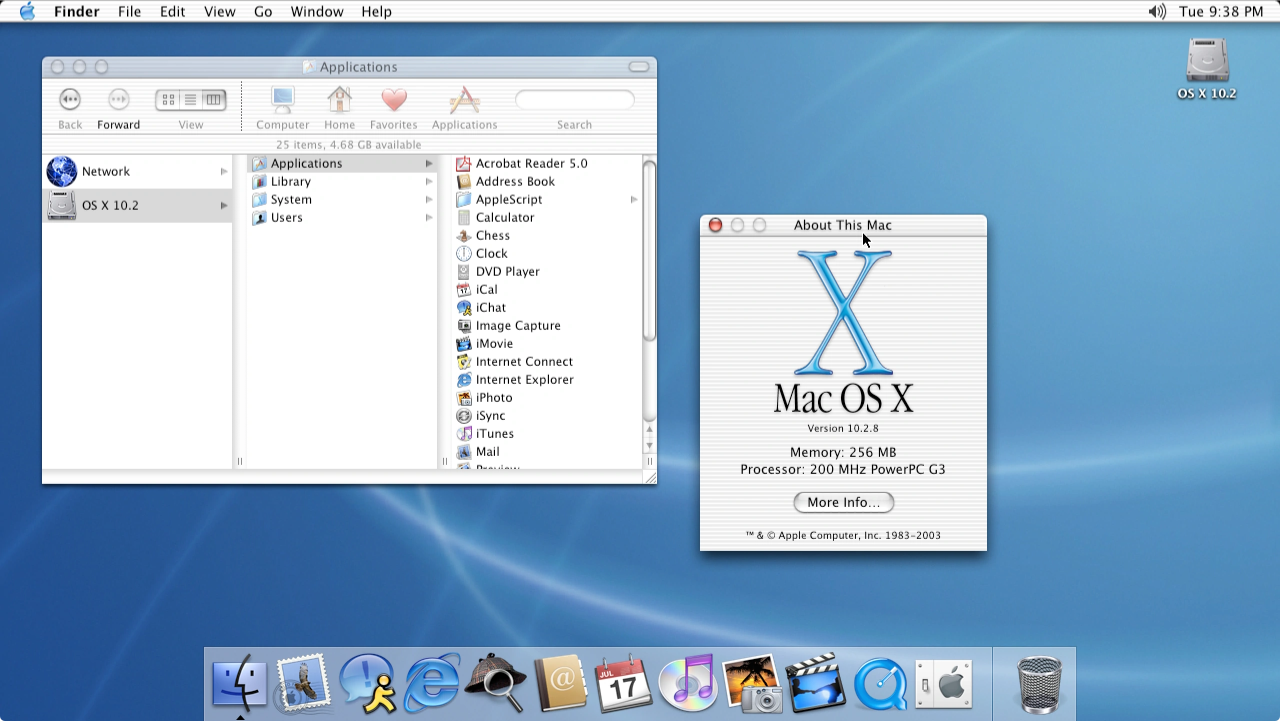

Il faudra attendre août 2002 pour que le public transite réellement en masse vers Mac OS X. Jaguar, la version 10.2 du système, fut la première version à être commercialisée sous son appellation de félin. Les précédentes étaient des noms de code utilisés uniquement par Apple en interne.

L’une des plus importantes améliorations de Jaguar fut QuartzExtreme. Cette fois, le système prend de l’avance sur ses concurrents avec une composition de l’affichage réalisée entièrement par le GPU. La réactivité de l’interface fait encore un bond et procure une sensation de fluidité jamais vue à cette époque.

C’est aussi Jaguar qui introduit la journalisation pour HFS+, la gestion du MPEG4 par QuickTime, Zeroconf (ancêtre de Bonjour) pour la découverte automatique des services réseau, l’intégration de Sherlock dans le Finder pour faciliter les recherches, l’utilisation de CUPS (Common Unix Printing System) pour les impressions et de Samba pour la gestion des partages réseaux Windows, ou encore iChat, un client de messagerie instantanée supportant les protocoles XMPP et AIM. Il était déjà à cette époque fortement intégré avec Mail et le Carnet d’adresses.

Pour le reste, on restait sur une base connue : un processeur G3 ou G4, 128 Mo de RAM, 1,5 Go d’espace disque. Comme les deux précédents, Jaguar était vendu 129 dollars.

Panther rugit sur la vidéoconférence

Panther, qui débarque en octobre 2003, est la première version à varier légèrement sur la puissance demandée. Officiellement, la configuration réclamée ne change pas, mais Apple recommande 256 Mo de mémoire vive et un processeur cadencé à 333 MHz, qu’il soit de type G3, G4 ou G5.

Pourquoi cette puissance supplémentaire ? À cause des apports de Panther… si tant est qu’ils soient utilisés, d’où la différence entre configurations nécessaire et recommandée. C’est notamment le cas d’iChat AV, pour « audio and videoconferencing ». Il fallait que la caméra soit compatible, reliée au Mac par un port FireWire.

Panther introduisait pour la première fois le support des sessions multiples, permettant à un utilisateur d’ouvrir sa session sans fermer celle en cours. Une fonction pratique, mais gourmande en RAM. Cette version est aussi connue pour avoir lancé plusieurs applications qui sont toujours là aujourd’hui. Le célèbre mode Exposé par exemple, qui permettait d’afficher en miniatures (et après une animation accélérée par le GPU) des applications ouvertes.

Au-delà de son esthétisme, Exposé se révélait pratique, l’utilisateur pouvant repérer ce qu’il cherchait par le contenu de la fenêtre plutôt que sa seule icône. D’autant plus utile qu’une application pouvait avoir plusieurs fenêtres.

Safari faisait aussi sa grande entrée. Jusqu’à cette époque, le navigateur fourni avec Mac OS était… Internet Explorer. Une version spécifique pour Mac développée via un partenariat avec Microsoft.

Safari était issu d’un « fork » du moteur open source KHTML, créant ainsi WebKit. Dès son arrivée, il devient le navigateur par défaut de Mac OS X et l’est aujourd’hui encore. Internet Explorer reste présent dans le système comme alternative. Netscape Navigator, fourni lui aussi jusque-là, sort du tableau.

Parmi les autres nouveautés de Panther, on notait le Livre des polices pour simplifier leur installation et leur gestion, X11 (l’implémentation maison du serveur d’affichage X), FileVault pour le chiffrement du dossier Home, la prise en charge des documents Word par TextEdit, un rendu plus rapide des PDF dans Preview, la gestion des fax ou encore un support d’Active Directory, service d’annuaire proposé par Microsoft depuis la version 2000 de Windows Server.

Panther ne parvient cependant pas à échapper à toute polémique. Il sort à l’époque où les Power Mac G5 se parent d’aluminium. Le Finder récupère alors ce look spécifique d’aluminium brossé décrié par une partie des utilisateurs, qui y voient une incohérence dans l’interface Aqua.

Tiger fait le grand écart

Mac OS X 10.4, alias Tiger, est resté comme l’une des moutures les plus importantes du système. Sorti en avril 2005, elle a pour mission de supporter les nouvelles révisions 64 bits des Power Mac G5, tout en assurant la compatibilité avec les premiers Mac Intel, alors en préparation.

En dépit du grand écart technologique que le système va assurer au cours de son cycle de vie, il est considéré comme l’une des versions les plus matures. Il est pour bon nombre d’utilisateurs également le premier contact avec l’univers Mac. Ce qui ne l’empêche pas d’exiger un processeur d’au moins 300 MHz, 256 Mo de RAM (mais 512 recommandés) et 3 Go d’espace disque.

Les nouveautés apportées par Tiger sont nombreuses. Spotlight y fait sa grande entrée comme moteur et interface de recherche. Il utilise massivement l’indexation des contenus, Tiger tenant à disposition de l’utilisateur un registre de ses données capable de répondre très rapidement aux requêtes.

En outre, cette indexation prenait en charge les métadonnées, débloquant de nouvelles capacités de recherche. Enfin, Spotlight permettait de créer des « dossiers intelligents », dont le contenu dépendait d’une requête enregistrée et changeait selon les données répondant aux critères.

Outre plusieurs améliorations comme Safari 2, l’intégration de la synchronisation .Mac, Quart Composer pour accélérer encore le traitement graphique des interfaces et Mail 2, Tiger introduit également le Dashboard. Disparu aujourd’hui, il fournissait une collection d’outils graphiques que l’on pouvait disposer dans une zone spéciale. Calculette, agenda, conversion d’unités et autres, sous forme de widgets aux interfaces simples. Contrairement aux applications classiques, ils étaient écrits avec des langages du web (HTML, CSS et JavaScript).

QuickTime 7 apporte le support du codec H.264, qu’Apple réutilise immédiatement pour la nouvelle version d’iChat AV. La qualité vidéo en ressort grandie, au prix toutefois d’une puissance nécessaire supérieure.

Tiger est aussi la première version à fournir Automator, qui propose la création de flux automatisés de tâches à travers une interface entièrement visuelle. À noter également l’arrivée de Front Row, interface de type mediacenter, que l’on pouvait piloter avec une télécommande. Il est l’ancêtre de l’Apple TV. Photo Booth, avec ses effets visuels déformants, fermait la marche des nouveautés.

Il s’écoulera environ huit mois avant que sorte la version 10.4.4 de Tiger, première à supporter officiellement les Mac Intel. Elle inclut Rosetta, qui sert de couche d’émulation pour les logiciels conçus à l’époque des PowerPC. Bien que très fonctionnelle, cette émulation se faisait au prix d’une chute drastique des performances.

Leopard n’avait déjà plus rien à prouver

Si Tiger avait montré qu’Apple était capable de reprendre une belle avance dans certains domaines, Leopard ne fait qu’enfoncer le clou. À ce stade, le système était déjà connu pour sa modernité. Sa version 10.5 l'a fait entrer dans un cycle de développement plus doux, avec davantage d’évolutions de l’existant que de grosses nouveautés.

Le rôle de Leopard reste important dans la vie de Mac OS X pour son unification. Aqua et le métal brossé ont ainsi laissé place à une interface uniforme, avec un rendu plus « plastique » et beaucoup plus sobre. Le Dock change lui aussi, s’inclinant en 3D et proposant des Piles, c’est-à-dire des dossiers épinglés et affichant le contenu sous différentes formes. Le Finder va puiser quelques idées dans iTunes, notamment sa présentation Cover Flow, dont la disparition plus tard provoquera bien des émois.

La transparence envahit de nombreux menus – trop au goût de certains – et la plupart des icônes sont retravaillées.

Leopard introduit également quatre nouveautés importantes, dont les Spaces, qui ne sont autres que des bureaux virtuels (jusqu’à 16). Compatibles avec Exposé, ils laissaient l’utilisateur se construire des espaces thématiques en affectant des applications spécifiques à un bureau particulier.

Time Machine simplifiait de son côté les sauvegardes régulières des données en offrant une interface d’exploration des fichiers ainsi sauvegardés. Aperçu (Quick Look) permettait d’ouvrir presque n’importe quel fichier via un appui sur Espace pour en prévisualiser le contenu. Enfin, Boot Camp autorisait l’installation de Windows sur les Mac Intel via un assistant d’accompagnement.

Pour le reste, Leopard apportait une très longue liste d’améliorations diverses pour l’ensemble des composants et applications, comme l'arrivée des opérateurs booléens dans Spotlight, un meilleur support des technologies d’accompagnement de certains handicaps (notamment le Braille), l’enregistrement vidéo avec effet dans Photo Booth, la gestion des flux RSS, Notes et tâches dans Mail, un remaniement de Front Row pour ressembler davantage à l’interface de la première Apple TV ou encore Web Clip, qui permettait de créer des widgets pour le Dashboard à partir d’éléments de page web.

Sur un angle technique, Leopard dit au revoir aux anciennes applications conçues pour Mac OS Classic. La plupart de ses bibliothèques et frameworks sont désormais accessibles en 64 bits, débutant la longue période de transition du parc logiciel Mac. Leopard réclamait des configurations significativement plus puissantes. N’importe quel Mac Intel suffisait, mais les machines à bases de puces G4 et G5 devaient s’assurer d’un minimum de 867 MHz. La RAM minimale passait à 512 Mo, avec 1 Go recommandé, surtout pour les développeurs.

Commentaires (24)

#1

Le PowerBook G4, un super ordinateur portable pour l’époque. De super performance et assemblage de qualité.

#1.1

alors, moi, j’ai plutôt souvenir d’un ordinateur qui ramait par rapport aux PC de l’époque.

Le bain de jouvence est venu des premiers macs Intel

#2

Ne pas oublier l’arrivée de front row en octobre 2005 sous Tiger qu’Apple réservait aux nouveaux macs vendus.. tant pis pour ceux qui avaient achetés quasiment le même Mac 1 mois avant..

#3

“une sensation de fluidité jamais vue à cette époque” si, déjà vu sur BeOS grace au multithreading poussé à l’extrème même dans le serveur graphique.

#4

Mon premier hackintosh, c’était avec Tiger… et le début d’une véritable histoire d’amour, qui a eu son apothéose avec Snow Leopard…

Depuis j’ai bien eu un mbp 15 avec El Capitan, puis plus récemment un mini avec Mojave (Merci mes contrats d’intermittents d’avant le COVID ! Si j’avais su, j’aurais rien acheté du tout, et continué avec mon vieil Hackintosh…. )…

)…

…Mais c’est plus pareil, je ne ressens plus d’étincelle ni de passion, les vieux utilisateurs tels que moi se sont senti trahis par la sortie de Lion (puis Mountain Lion, etc….), qui et d’un : annonçait la fin du 32 bit, et plus grave, de Rosetta, pour moi la pire des trahisons : plein de mes programmes favoris d’alors, qui n’ont jamais été mis à jour, ont du jour au lendemain cessé de fonctionner…

(D’où une certaine méfiance quant à la transition actuelle vers Apple silicon : je sais parfaitement que certains de mes logiciels vont cesser de fonctionner et ne seront pas mis à jour. Aussi je crois que je vais faire partie des grands attentistes… Je suis d’autant plus patient que le budget n’est plus là, donc de toute façon pas le choix…)

Ce fut l’époque du triomphe du Mac App Store, et d’un dangereux rapprochement avec iOS, dont on ressent les prémisses dans les changements (subtils) de l’interface graphique… Je sais que pour les gens qui ont débarqué à ce moment-là c’était difficile à percevoir, mais les mac en général, pour séduire le grand public, prenaient de plus en plus des faux airs d’iPhone…

Le MAS, pour moi, c’est un vrai piège à con, une prison dorée pour développeurs naifs, et une nouvelle porte qui se ferme sur la gueule de ceux qui veulent rester libres.

En effet, lorsque t’es dans la maison de quelqu’un, t’es obligé de faire attention à ce que tu dis et à ce que tu fais, et perso je n’ai jamais aimé les développeurs trop policés.

Et surtout, ce que je déteste : à chaque nouvelle version de l’OS, c’est systématique : des applis cessent de fonctionner ! Pour moi c’est absolument impardonnable de ne pas préserver une certaine compatibilité ascendante !

C’est pour cela que j’ai fini par virer macOS de mon mac mini 2018 et d’installer Windows 10 à la place. Au moins je suis sûr que mes vieux programmes vont continuer à fonctionner longtemps, très longtemps, à moins bien sûr que Ms finisse par tout passer sur ARM.

Sans moi, merci !

#5

Mouais… j’ai commencé sur Mac avec un PowerBook G4 15 pouces 1Ghz, qui avait une batterie complètement à la ramasse, de plus, j’avais un port de RAM mort, problème reconnu par Apple sur le modèle supérieur…

Je l’ai remplacé par un MBP de 2008, que j’ai encore en dépannage, et suivi par un MBP (non rétina) de 2012 qui fonctionne au poil ! (avec : SSD de 2 To, 16 Go de RAM et un eGPU avec une RX570)

#6

Je confirme avec le recul mon g4 1,42 ramait !! Et le coup de boot est venu des Intel. Le G4 était un veau

#7

Pour avoir connu à l’époque (ou plus tard) Système 7.xx, 8.xx, 9.xx, autant à l’époque Système 7 était à des années lumières de Windows 3.1 contre lequel il était en concurrence, autant 8 et 9 étaient des systèmes déclinants, et achevés totalement par Windows XP quand il est sorti, même si les débuts d’XP n’étaient pas d’une stabilité exemplaire.

Système 7 était un truc de fou à l’époque comparé à DOS+Win3.1 : couleurs, gestion de la souris, et surtout des trucs comme l’Apple Talk, un réseau local inclus de base dans la plupart des Macs, mais un réseau comme on connaît aujourd’hui : on branche le câble (propriétaire) et ça marche. Alors qu’à l’époque sous DOS/Win il fallait mettre une carte ISA dans le port de l’ordi, en n’oubliant pas de positionner les jumpers comme il faut, puis ensuite installer les drivers avec une pauvre disquette, configurer les Adresses et les IRQ dans le BIOS, modifier les fichiers config.sys et autoexec.bat…

Mais avec Système (ou MacOS) 8 et 9 n’étaient que de pâles évolutions qui n’ont pas apporté grand chose, et qui ont été limitées par leur mauvaise gestion du multitâche.

OSX, (ou MacOS10), comme dit dans l’article, n’a décollé qu’après quelques années. Je n’ai pas connu cette période, mais sur Ars Technica, il y avait John Siracusa qui s’était fait la spécialité de tester les versions d’OSX (il a pris sa retraite), et je vous conseille de lire ses tests de OSX 10.0 ou 10.1, ça vaut son pesant de cacahuètes !!!

Par exemple le test de 10.0 :

https://arstechnica.com/gadgets/2001/04/macos-x/

A l’époque, pas de benchmark, gars regardait le nombre de rebonds de l’icône dans le dock après qu’on ait cliqué dessus… Mais quand on lit ses tests, on remarque que tout est vu avec les yeux de la foi : c’est inutilisable (j’exagère), mais c’est Apple et c’est novateur donc ça passe.

Ensuite perso j’ai connu 10.4, 10.5, 10.6, 10.11 et j’étais très satisfait. Les versions d’après ne m’ont pas plu sur le papier.

#7.1

En même temps, souvenir d’avoir cramé une carte mère d’un quadra 630 en branchant une barrette de ram car Apple avait gardé le même connecteur mais changé le branchement.

C’est mon dernier souvenir de system 7.5

#8

C’est d’ailleurs pour ça qu’Apple est passé à Intel, impossibilité de mettre un G5 dans un portable, déjà que les G5 sur les fixes avaient du mal (watercooling super design mais qui fuite au bout de quelques année en claquant la carte mère au passage…)

Pas contre, le fait que les premiers MBP Intel soient avec des “Core duo” et qu’il y ait même eu un Mac Mini Core solo était un peu pingre… Surtout qu’ils étaient uniquement 32 bits et furent enterrés bien vite…

#8.1

Tout a fait d’accord avec les CoreDuo.

Ils font partie des produits Apple qui ont essuyé les plâtres, et qu’ils on vendu à prix d’or avant de les sacrifier sans une seule pensée pour les gens qui les ont achetés.

Les Core2Duo en 2009 ont comparativement duré une éternité ! Mon Macbookpro 13” 2009 2.26GHz n’est pas une bouse totale (bien que je l’ai mis à la retraite récemment pour un Dell XPS 15” 2019), c’était pour moi un des très rares ordinateurs très bien conçus à la base et upgradable ce qui a été le secret de sa longévité. Mais c’est vrai que les pauvres acheteurs de modèles 2008 avec un CoreDuo doivent encore pleurer…

#8.2

j’utilise toujours mon vieux macbook early 2008 avec un core 2 duo à 2.4Ghz que j’ai doté d’un SSD.

Batterie d’origine : on approche des 2000 cycles et elle tient encore plus d’une demi-heure.

Seul pb : les applis ne sont plus mises à jour pour snow leopard et de plus en plus de sites web ne passent pas correctement.

#9

J’ai fait toutes les versions de 10.3 à 10.15, pas de Big Sur pour le moment car machine incompatible, c’est bidouillable mais pour le moment FFXIV n’est pas compatible donc je ne vais pas pousser plus loin.

Catalina est bien stable, Snow Leopard était également très stable et agréable !

il y avait des versions poussives, mauvais souvenir de Tiger par exemple surtout à cause de cette saleté de Spotlight, une horreur sur les disques à plateau “lents” des PowerBook et premier MBP).

Côté Windows j’ai fait toutes les versions de Win95 OSR2 à Win10 (oui même WinME…)

Mais rien ne vaut l’interface de mon vieil Atari 520 STe

#9.1

10.4 était stable. Après Spotlight était quand même une innovation. Par contre tu parles de Win95 OSR2, mais mais à l’époque, ma mère avait acheté un ordinateur en septembre 1995 avec Windows 95, donc première version. C’était une catastrophe extrême, Windows 95 première version plantait tout seul, sans logiciel tiers installé. C’est d’ailleurs la raison d’être d’OSR2. Vraiment je vous le jure, le premier Win95 n’était pas stable plus d’une heure.

Ca a fait moins de scandale à l’époque car l’information circulait moins vite, mais il faut voir aussi qu’il n’y avait pas internet, donc quand on sortait une version foireuse d’un truc ça ne pouvait pas être corrigé le lendemain…

#10

Il y a eu le même coup avec Windows 98 et sa “2e édition”, ou Windows 8 et 8.1…

Que macos soit gratuit depuis longtemps maintenant (ou très eu cher encore avant) a permit de faire oublier les ratés (quoi ? Windows n’est pas gratuit lui ? )

)

#11

Oui, et seul OS “grand public” à doubler de perfs avec une carte Bi-CPU. La grande époque des cartes bi-cpu (enfin, de LA carte Bi CPU…)

Pour les perfs, ben non. Seul le marketing d’Apple lui trouvait des perfs. D’ailleurs, le G4 utilisait toujours la même technique de diviser par 2 la vitesse CPU sur batterie, non? Ce qui le rendait affreux en mobilité.

Vraiment pas une réussite, vraiment le modèle qui justifiait le passage à Intel.

#12

OS X, la question de ce temps était : un gros noyau monolithique ou micro-noyau avec des modules chargés selon les besoins. Deux Linux étaient possibles. Hurd ou pas. . J’ai arrêté depuis ces préparations aux petits oignons. A la fin il manquait souvent un ingrédient

. J’ai arrêté depuis ces préparations aux petits oignons. A la fin il manquait souvent un ingrédient  .

.

une époque durant laquelle, je prenais le temps de compiler mon noyau

#13

Pour les nostalgiques : http://jamesfriend.com.au/projects/basiliskii/BasiliskII-mainthread.html

#14

Le Titanium! Mais niveau assemblage, on parle des «cloc-cloc» qu’il faisait si on appuyait sur l’angle inférieur gauche?

Par contre, il avait un truc qui, depuis a disparu de tous les laptops. Un truc que j’avais trouvé génial en mobilité: la possibilité de changer de batterie avec la machine en veille. Pas éteinte, en veille.

C’est vrai que maintenant, les autonomies ont énormément progressé, et les batteries, de toute façon de moins en moins amovibles hélas.

Mais quand même :)

MacOSX est l’OS qui m’a fait switché. C’était la première (et unique) fois où on a pu dire «mettre un Unix [ou Linux] sur le bureau d’une secrétaire».

D’un point de vue admin sys, en 2001, c’était génial. Un vrai shell, avec des protocoles ouverts (sisi!) et un OS serveur bien pensé (mais horriblement mal traduit)

D’ailleurs, peu de temps après la sortie de Jaguar (note pour l’article: vous avez zappé l’aspect stabilité et compatibilité dans les évols. Franchement, le passage de 10.1.5 à 10.2, foulala ce que ça a fait du bien! Disons surtout à partir de 10.2.3) GNU a porté le gestionnaire APT et tous les outils du projet. Et c’était bien intégré

Souvenir ému du slogan «# /bin/sh on a Mac? You bet!) lors de la première apparition de Apple dans un salon Linux: Linux Expo 2002 au CNIT à la Défense, dans la zone des assos, face au stand Debian… qui avait recyclé un Mac SE30 pour y coder une macro emacs «M-X coffee-mode» et une cafetière en RS232 ^^)

J’ai reswitché dans le monde PC quand les vieux démons de Apple ont repris le dessus, en se refermant de partout, et, parce que j’aime le beau hardware, quand ils ont mis à la poubelle les PowerPC pour mettre de vulgaires Core2-Duo sous les capots en aluminium.

#15

Moi j’ai adoré mon ibook g4 12,1”. Le prix était canon pour une petite machine à cette époque surtout avec les réductions étudiantes (Apple était généreux). L’autonomie était franchement pas mal mais effectivement le prix à payer c’était une machine lente en dehors de la bureautique de base (activité de destination première de la machine) par contre aucun problème pour le multimédia (consultation).

#16

En lisant les commentaires ci-dessus, je constate que tout n’est pas aussi idyllique dans le monde MacOS que le laisse supposer les commentaires agressifs des fans de MacOS quand un problème est détecté dans le monde (imparfait) de Windows 😍

#17

Quand j’ai commencé à travailler sur Mac, j’avais trouvé ça génial, et ça l’était à l’époque. Mais après, mon enthousiasme a beaucoup, beaucoup décru entre l’ergonomie plus si formidable, la politique d’Apple et le mac qui cesse de fonctionner après une mise à jour d’un logiciel (un bug connu paraît-il…). Bref, cela fait maintenant longtemps que j’ai tourné cette page (et un peu moins que j’ai aussi tourné la page Windows d’ailleurs). Et là, en voyant ces captures d’écran, la seule pensée qui me vient à l’esprit c’est : “mais qu’est-ce que c’est laid”.

#18

L’ennui, c’est que c’était la seule version disponible à l’achat au détail (les OSR n’étaient vendues que préinstallées sur des ordis neufs). Donc, à moins de racheter une nouvelle machine, tu l’avais dans l’os (sans jeu de mots) pour avoir une version stabilisée de Windows 95…

Windows 98 Deuxième Édition était surtout là pour rendre l’OS compatible avec l’an 2000 + quelques petites actualisations comme IE5 ou un assistant de création de réseau domestique. Il n’était pas plus stable que la première édition (il fallait toujours rajouter les VxD manquants disponibles dans l’« Ultimate Pack » non officiel, lequel permettait aussi de mettre le Défragmenteur de Windows ME, bien plus rapide que celui de W98…).

(D’ailleurs, vous avez remarqué que les dernières versions de Windows 10 se calent toujours sur la période 1930-2029 pour interpréter automatiquement les années à deux chiffres ? Vu qu’on est déjà en 2021, il serait temps de recaler plutôt vers 1950-2049, non ?)

Windows 8.1, lui, n’a fait que ramener un bouton Démarrer dans la barre des tâches et permettre d’ouvrir automatiquement le Bureau à l’ouverture de session. Rien à voir avec W95 OSR 2 ou W98 SE : Windows 8.0 était déjà très stable (génération de noyaux 6.x de Windows NT oblige, toujours d’actualité avec Windows 10).

#19

très bon article historique, merci !