L'ANSES doit remettre son rapport sur la 5G d'ici la fin du mois. Laure de la Raudière l'a encore confirmé lors de sa récente audition au Sénat. Un précédent rapport remis par plusieurs services de l'état faisait le point sur ses « aspects techniques et sanitaires ». Que contient-il ?

La 5G a fait l'objet de nombreux débats ces derniers mois. Qu'il s'agisse de son utilité, l'empressement supposé de son activation (qui vient de se faire à Paris), son empreinte environnementale, son impact sur la santé, l'existence d'une vraie et fausse 5G, on a lu tout et n'importe quoi. Cela diffère en général selon les intérêts de chacun.

La 5G toujours sous les feux des projecteurs

Un phénomène qui a pris de l'ampleur, allant même jusqu'à l'incendie d'antennes par certains, avec de premières condamnations. Et cela ne risque pas de se calmer à l'approche de nouvelles échéances électorales, les questions environnementales pouvant désormais jouer un rôle important dans la décision des citoyens.

C'est dans ce contexte que l'on attend le fameux rapport de l'ANSES sur la 5G. L'Agence ayant déjà prévenu lors de précédentes intervention que l'on ne peut de toutes façons « pas démontrer qu’il n’y a pas de risques ». C'est d'ailleurs pour cela que des limites d'exposition existent et sont régulièrement contrôlées.

Attendu pour la fin du mois, il a été précédé d'un rapport sur les « aspects techniques et sanitaires » de la 5G, cosigné par le conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), le conseil général de l’économie (CGE), l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l’inspection générale des finances (IGF). Quatre services centraux, appartenant chacun à un ministère : Transition écologique, Économie et/ou Santé.

Ce document, publié il y a quelques mois et que nous avons lu en longueur, se focalise sur « le déploiement de la 5G et en France et dans le monde, dans ses aspects techniques et sanitaires ». Ainsi, « les investigations de la mission n’ont notamment pas porté sur les aspects environnementaux et énergétiques », dont se chargent l’ADEME et l’Arcep, ni « sur les conséquences sanitaires non liées à l’exposition aux ondes électromagnétiques ».

Périmètre d’action et délai de mise en œuvre du rapport

Il avait été rédigé au pas de course, pendant l'été. Des conditions qui « ont imposé de concentrer les entretiens et les investigations et de limiter le champ des analyses et des recommandations ». On obtient tout de même un épais document de 190 pages, résultat de l'audition de plus d’une quarantaine d’intervenants.

Dans la synthèse, on apprend qu’il fait suite à une mission datée du 2 juillet 2020 des ministères de la Transition écologique et de l’Économie, avec une date butoir au 7 septembre.

En préambule, le rapport rappelle que « le déploiement de la technologie 5G comporte de multiples enjeux : techniques, économiques, environnementaux, énergétiques, sanitaires et sociétaux. Elle suscite des craintes pour la santé et pour l'environnement au sens large, ce qui génère des débats et des oppositions locales et nationales ».

Elle promet d’améliorer les débits, de réduire la latence et la consommation (à quantité de données constante), de prendre en charge des myriades d’objets connectés et de permettre aux opérateurs d’écouler de grosses quantités de trafic grâce aux bandes de fréquences supplémentaires.

- 5G : tout ce qu'il faut savoir en 10 questions

- Télécharger le rapport sur les aspects techniques et sanitaires de la 5G

La 5G « n’est pas fondamentalement différente » de la 4G

Avant de parler des conséquences de la 5G, le rapport revient sur ce qu’est – et n’est pas – cette nouvelle génération de réseau pour la téléphonie mobile : « La technologie 5G n’est pas fondamentalement différente de celle de la 4G, mais elle améliore ses paramètres, s’appuyant sur un cœur de réseau révolutionné à terme, et s’accompagne du déploiement de nouveaux types d’antennes (antennes actives) ».

Les rapporteurs détaillent leurs propos : « Il n’y a pas de différence fondamentale en termes de codage du signal et de méthode de multiplexage entre l’interface radio 4G et 5G, qui utilise la modulation QAM et le multiplexage OFDMA de la 4G avec des paramètres optimisés ». « La principale évolution concerne à terme, non pas le segment radio, mais l’architecture du cœur de réseau 5G », affirment-ils. Ce sera le cas pour la 5G SA (Standalone) alors que nous avons pour le moment de la 5G NSA (Non standalone) sur un cœur de réseau 4G.

Il ne s'agit d'ailleurs que d'une nouvelle évolution d'un standard de la 3GPP, connu sous le petit nom de 5G NR (New Radio) depuis sa release 15 (la 16 est validée, la 17 toujours en cours).

Il y a tout de même une différence importante dans la manière dont est géré le spectre : « La 5G fonctionne en mode TDD (« time division duplexing ») dans les nouvelles bandes de fréquences 5G, la même bande de fréquences étant utilisée alternativement par le terminal et la station de base pour émettre. Elle fonctionnera en FDD (« frequency division duplexing ») dans les bandes historiques 2G, 3G et 4G ».

Comme l’explique le rapport, cela a des conséquences avec « une exposition alternée (mode TDD : lorsque le terminal émet la station de base est muette) » aux ondes. Ce n’est pas une nouveauté de la 5G puisque des réseaux 4G en mode FDD ont déjà été déployés dans certaines parties du globe, notamment en Asie-Pacifique.

Nouvelles bandes de fréquences : 3,5 GHz, 26 GHz plus tard

La 5G utilise d’ailleurs aussi bien des bandes de fréquences existantes – comme les 700 MHz – que de nouvelles dans la bande des 3,5 GHz (les enchères débuteront à la fin du mois) et des 26 GHz (fréquences millimétriques, les enchères arriveront plus tard). Pour rappel, les 3,5 GHz étaient déjà utilisées par le WiMAX et le THD radio.

Comme c’est le cas sur toutes les générations de réseau (et sur toutes les technologies utilisant des ondes), « la fréquence utilisée conditionne la physique des ondes. La fréquence d’une onde détermine notamment sa capacité plus ou moins grande à pénétrer l’environnement (air, bâtiments, murs, tissus biologiques…) ».

« En présence d’obstacles, les ondes de hautes fréquences ont une plus faible portée que les ondes de basses fréquences et elles pénètrent peu les bâtiments ou les tissus ». Selon le rapport, à 3,5 GHz la profondeur de pénétration « est typiquement d’environ 1,5 cm dans le corps humain, pour une peau sèche ». Pour rappel, Si on monte en fréquences (26 GHz) la pénétration sera moins importante. C'est l’inverse si on baisse (700 MHz).

L'utilisation de cette bande entraine aussi une autre modification du modèle d’exposition aux ondes : « les nouvelles bandes de fréquences plus larges avec une puissance émise plus importante (typiquement 40 W étalés sur 20 MHz en 4G, 200 W étalés sur 100 MHz en 5G) ».

Rayonnements ionisants et non ionisants

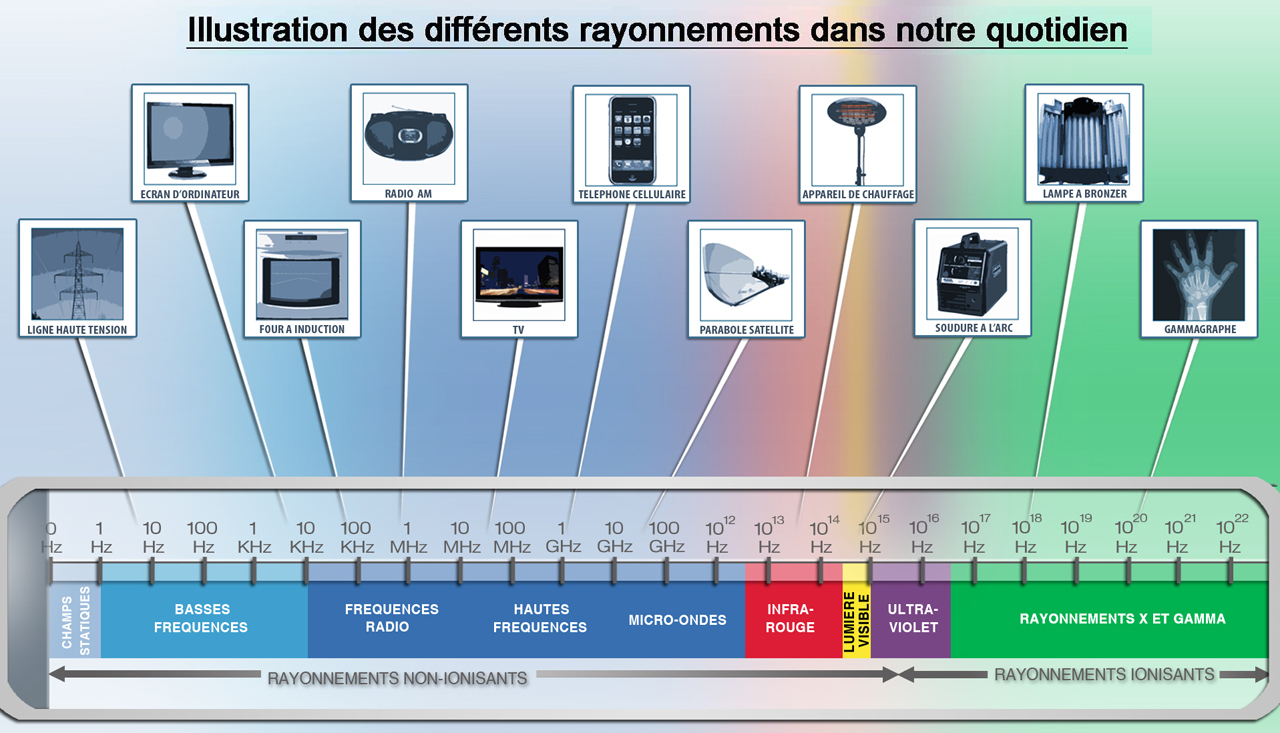

Le rapport rappelle que « les risques pour la santé humaine liés aux rayonnements électromagnétiques sont connus de longue date », ajoutant qu’il faut « distinguer d’emblée ceux liés à la partie haute du spectre des fréquences de rayonnement, dits ionisants [rayons radioactifs gamma, X et ultraviolets par exemple, ndlr], de ceux, très éloignés, qui intéressent la téléphonie mobile et appartiennent aux rayonnements non ionisants ».

Les premiers (ionisants) « disposent d’une énergie suffisante qui leur permet de casser les molécules et notamment l’ADN, et sont pour cette raison considérés comme mutagènes et cancérogènes ». Les seconds (non ionisants) « sont moins énergétiques, et ne sont donc pas a priori considérés comme susceptibles d’induire ces effets délétères », mais il n’est pas forcément facile pour le grand public de faire la distinction entre les deux.

« Dans notre quotidien, nous sommes entourés par de nombreux types de rayonnement (couramment appelés rayons), visibles ou invisibles. Mais la plupart des rayonnements de notre quotidien – radio, téléphonie mobile, micro-ondes – ne sont pas ionisants », explique l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Crédits : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Crédits : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Quid des antennes actives ?

L’utilisation des fréquences dans les 3,5 GHz « permet la mise en œuvre d’antennes actives (antennes mMIMO – massive Multiple Input Multiple Output – dites aussi "intelligentes") ». Elles sont décomposées en petits segments (dipôles), afin de focaliser les émissions vers un terminal en particulier, et ainsi « économiser l’énergie, à volume de données constant, en n’émettant qu’à la demande ou en se mettant en veille en l’absence de demande de service ».

La focalisation peut être comparée à une lampe torche : un large faisceau arrosant toute une zone, ou bien plus concentré et n’éclairant qu’un endroit précis. C’est un peu la même chose en 5G : « les antennes à faisceaux orientables vers les utilisateurs, donc avec des faisceaux plus fins qui exposent moins les utilisateurs inactifs, contrairement aux antennes actuelles ».

Le rapport met en avant trois conséquences attendues sur l’exposition aux ondes :

- un niveau d’exposition moindre en dehors des faisceaux ;

- un niveau d’exposition instantané plus grand dans le faisceau ;

- une durée d’exposition plus faible pour ce qui est de la consultation de données, due à la capacité de transmettre un volume très important de ces données dans un temps très court.

La 5G ne signifie pas la fin de la 2G, 3G et 4G

Le rapport rappelle que « le code des communications électroniques européen consacre le principe de neutralité technologique du spectre, qui peut être utilisé par toute technologie radio sous réserve du respect de règles techniques appropriées ». Les opérateurs peuvent ainsi reprendre des fréquences de la 4G/3G/2G pour de la 5G.

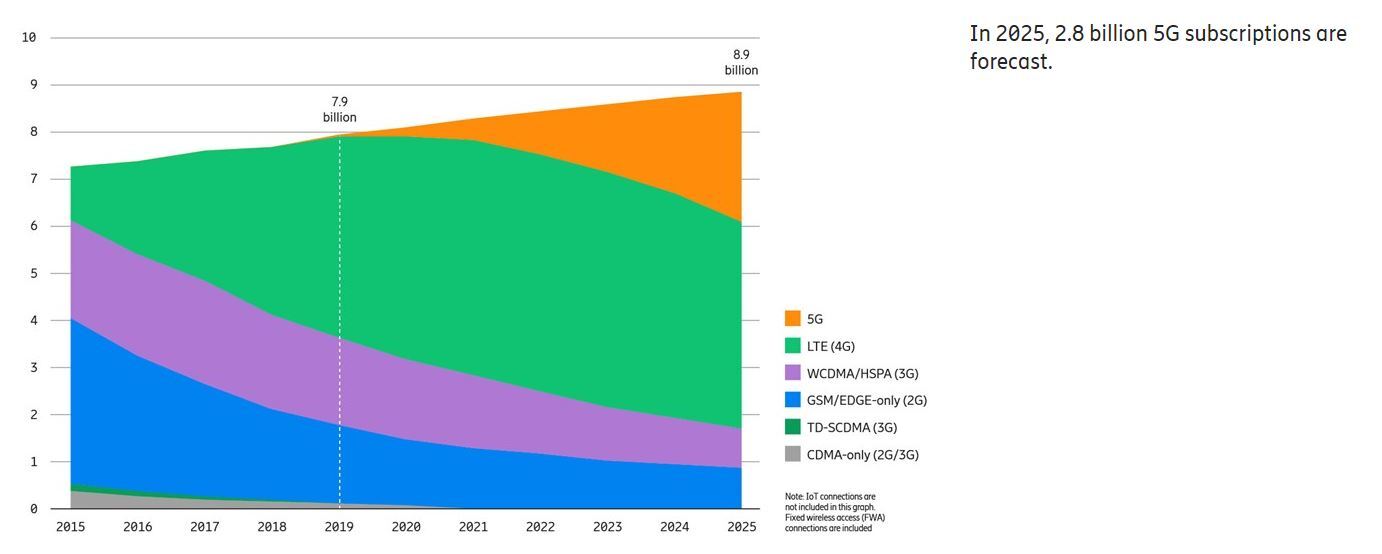

Les nouvelles fréquences (3,5 GHz, puis 26 GHz) permettent d’augmenter la bande passante et de mieux absorber le trafic dans les zones denses, ainsi que d'éventuelles hausses ces prochaines années. Elle sera progressivement mise en service, en parallèle de la 4G, de la 3G et même de la 2G. En téléphonie mobile, l’arrivée d’une nouvelle technologie ne signifie pas l’extinction des précédentes, loin de là.

D’autant que les stations de bases sont généralement multi-standards. Inutile donc de se ruer sur un smartphone 5G dès aujourd’hui. Il faut généralement une dizaine d’années pour qu’une nouvelle technologie de téléphonie mobile soit créée, et des années encore avant qu’elle ne devienne monnaie courante dans le grand public.

Prévisions d’abonnés par technologie en mai 2020, 2,8 millions prévus pour 2025. Crédits : Ericsson

Prévisions d’abonnés par technologie en mai 2020, 2,8 millions prévus pour 2025. Crédits : Ericsson

La 5G entrainerait une « évolution modérée des expositions »

Le rapport propose un point de situation de l’exposition aux ondes du public. Il se base pour cela sur les nombreux bilans de l’ANFR : « En France, les mesures actuelles de l’exposition sont largement en deçà des valeurs limites fixées par la réglementation et leur médiane varie peu au cours des dernières années ».

« Au total, moins de 1 % des mesures d’exposition effectuées par l’agence nationale des fréquences (ANFR) dépassent le niveau retenu pour les points dits atypiques, c’est-à-dire soumis à un champ supérieur à 6 V/m, valeur dix fois inférieure au niveau de référence de l’ICNIRP correspondant aux futures bandes de la 5G ». Et lorsqu’un point atypique est détecté, des mesures sont prises pour le résorber et le surveiller.

- Exposition aux ondes : « les niveaux mesurés demeurent faibles » en 2016 pour l'ANFR

- Exposition aux ondes : « légère hausse » en 2018, des niveaux nettement inférieurs aux limites

- Exposition aux ondes : 33 « points atypiques » dépassaient les 6 V/m en 2018

- Bilan de l’exposition du public aux ondes en 2019, un « point atypique » à plus de 28 V/m

- Exposition aux ondes en 2019 : 29 « points atypiques » et une injonction

Outre-Manche, le régulateur britannique (OFCOM) a aussi mené des actions de contrôles : « les conclusions sont cohérentes avec les mesures de l’ANFR par capteurs fixes et les mesures effectuées sur sites pilotes. Les niveaux de champ 5G sont au maximum de 1,5 % des seuils ICNIRP soit environ 1 V/m ».

Rappelons que, depuis le 1er janvier 2014, toute personne peut demander à obtenir gratuitement une mesure de son exposition aux ondes auprès de l’ANFR. Cette démarche est gratuite et les résultats sont ensuite repris dans le bilan annuel de l’ANFR.

En Corée du Sud aussi une étude a pris place entre mai et novembre 2019 : « l’intensité du champ électromagnétique dans des écoles primaires/maternelles (542 mesures), dans les infrastructures publiques (parcs, aéroports, gares ferroviaires, etc., pour un total de 409 mesures) et dans les quartiers très fréquentés de Séoul (10 zones ou quartiers regroupant 128 stations de base 5G, l’étude ne précisant toutefois pas s’il s’agit d’antennes directionnelles ou non). L’étude montre que les valeurs mesurées sont toujours inférieures à 2 % de la norme, soit environ 1,2 V/m ».

Les résultats ne sont cependant pas tout à fait identiques dans une seconde étude de novembre 2019 à mars 2020, avec un protocole différent : « l’intensité du champ électromagnétique aux alentours de nombreuses antennes 5G en Corée (une fois encore, l’étude ne précise pas s’il s’agit d’antennes directionnelles ou non). Les résultats montrent que l’intensité du champ électromagnétique au voisinage de ces antennes ne dépasse pas 6,2 % de la valeur de la norme, soit environ 3,8 V/m ».

Pour les rapporteurs, « les premières données montrent une évolution modérée des expositions, y compris en phase d’utilisation commerciale ». La 5G ne devrait donc pas apporter « de ruptures en matière d’exposition dans les zones urbaines » où elle sera majoritairement déployée. Néanmoins, « on peut s’attendre raisonnablement à des augmentations moyennes de niveau de champ de l’ordre de grandeur de 1 à 2 V/m lié à la bande 3,5 GHz pour un niveau total toujours très faible par rapport aux seuils ICNIRP ».

Nous ferons également probablement face à une « augmentation des points atypiques, qui requerra une attention particulière des opérateurs dans l’ingénierie radio de leurs réseaux ». Cela ne concerne que les 3,5 GHz. Pour les 26 GHz, il faudra « des études complémentaires et des mesures spécifiques qu’il convient d’ores et déjà d’anticiper ».

La « peur » récurrente des ondes depuis les années 50

La question des ondes et leurs risques pour la santé n’est pas nouvelle et remonte au moins aux années 50 avec l’étude de l’impact des radars. Le sujet est revenu de manière récurrente « à chaque innovation technique, comme pour les appareils à micro-ondes ménagers et, depuis les années 1990, les dispositifs de téléphonie 2G à 5G ».

Le rapport se veut donc rassurant : « À ce jour, les agences sanitaires qui se sont prononcées, tout en appelant à poursuivre les recherches, considèrent les effets sanitaires de la 5G, comme des autres radiofréquences déjà utilisées, non avérées en deçà des valeurs limites d’exposition ».

Dans le détail, il convient de séparer les effets à court et long termes. « Les effets néfastes à court terme des rayonnements électromagnétiques sont essentiellement thermiques et surviennent à des niveaux d’exposition très

supérieurs aux valeurs limites d’expositions ». Par contre, « les effets de long terme possibles, mais controversés, justifient la poursuite des recherches et de la surveillance ». C’est d’ailleurs ce point qui cristallise les tensions.

Le rapport revient sur la question de l’électrosensibilité, sans rien apporter de nouveau : « Il n’a pas été démontré de lien de causalité entre ondes électromagnétiques et électrosensibilité des personnes […] Toutefois, la souffrance des personnes concernées est avérée, et leur prise en charge nécessaire ».

L’ANSES était déjà arrivé à la même conclusion dans son épais rapport de début 2018.

Pourquoi lancer la 5G avant d’avoir le rapport final de l’ANSES ?

Une partie du rapport s’aventure sur un sujet qui revient régulièrement sur le devant de la scène : pourquoi avoir lancé les enchères puis la 5G alors que l’ANSES n’a pas encore rendu son rapport définitif sur les risques sanitaires ? Il en est de même pour les études de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) et du CIRC (Centre international de recherche sur le cancer) au niveau international, dont les résultats sont attendus pour 2022.

La réponse se veut ici assez simple et franche : tout le monde fait pareil. Notamment parce que ces sujets ne sont pas nouveaux et ont déjà été étudiés comme nous l'avons évoqué précédemment. « Outre la France, seuls quatre pays, parmi ceux étudiés, financent ou déclarent financer des études dédiées à la 5G (Allemagne, Suisse, Chine, et Israël), même si d’autres l’envisagent dont les États-Unis. Des études portent notamment sur les fréquences attribuées à la 5G, y compris les ondes millimétriques autour de 26 GHz, et sur les antennes directionnelles. Leurs conclusions ne seront publiées que postérieurement au déploiement de la 5G dans ces pays ».

Le rapport résume ainsi la situation actuelle : « Les pays étudiés, comme les principales agences et organisations internationales, n’identifient pas d’effets sanitaires de la 5G en dessous des valeurs limites d’exposition de l’ICNIRP, sans toujours se baser sur une expertise propre pour justifier leur position ».

Les agences sanitaires formulent généralement des recommandations sur le déploiement de la 5G, « parfois en lien avec certaines réserves quant à la portée de leurs conclusions ». La principale étant le manque d’études sur les nouvelles fréquences de la 5G. Certains sautent le pas de la 4G à la 5G en extrapolant les mesures.

Les sept recommandations du rapport

Le rapport ne déroge pas à la règle et « compte tenu du temps limité dévolu aux investigations », il se contentait de recommandations sur des propositions d’ordre général. Elles sont axées autour de trois points : « améliorer les modalités d’information et de prévention ; conforter la recherche ; adapter les modalités de surveillance ».

Voici pour finir le détail des sept recommandations :

- Renforcer les messages à l’attention du grand public, notamment des jeunes, sur le bon usage des terminaux et en mesurer les effets ;

- Harmoniser le contenu des sites Internet gouvernementaux sur « exposition aux radiofréquences et santé » ;

- Rendre publics les documents contributifs aux travaux des comités de dialogue et de concertation de l’ANSES et de l’ANFR ;

- Organiser une consultation formalisée à la suite de la publication des travaux de l’ANSES sur les effets sanitaires associés au déploiement de la 5G ;

- Conforter les moyens d’évaluation et de recherche de l’ANSES sur les effets sanitaires des ondes électromagnétiques, notamment sur les bandes de fréquence autour des 26 GHz et les protocoles de mesure de l’exposition ;

- Effectuer des mesures de champ électromagnétique avant et après l’installation d’antennes déployant la technologie 5G sur un nombre significatif de sites représentatifs ;

- Étudier l’intérêt et les modalités du développement d’un appareil de mesure individuel susceptible d’identifier le niveau d’exposition global par individu.

Commentaires (91)

#1

« La technologie 5G n’est pas fondamentalement différente de celle de la 4G, ».

Mais es-ce qu’il y a une différence franche entre la 3G et la 4G?? (même question pour la 2G)

J’avais lu que la 4G changeait fortement l’approche réseau car tout était basé sur IP.

#1.1

Oui entre la 3G et la 2G, et oui entre la 4G et la 3G.

Entre la 2G et la 3G on passe d’un système où on avait une fréquence centrale, et on modifiait la fréquence (modulation) et la puissance pour obtenir un signal (2G) à un système ou on l’on utilise plusieurs sous-fréquences à partir d’une centrale (+ ou - 15KHz jusqu’à un total de +/-5MHz) et - il me semble - qu’en 3G on utilise uniquement la puissance des ces sous-signaux pour coder une donnée.

Alors qu’en 4G on ajoute - il me semble - en plus la modulation (variation en fréquence +/- 7.5KHz) des ces sous-signaux.

Quoi qu’il en soit déjà en 4G on atteint quasiment une limite physique au delà de laquelle on ne peut pas transmettre plus de données (limite de Shannon) et au final il ne reste plus que très peu d’améliorations possibles (élargir les bandes, améliorer la puissance du signal avec du beamforming, prendre en compte les rebonds pour réduire le bruit, etc.).

Dans les fait, la 5G n’est que du 4G+. Et le seul véritable gain c’est dans l’amélioration des ressources radio - et des algorithmes de traitement du signal/bruit - et de son partage entre utilisateur.

#1.2

Merci pour ton retour

Vu que tu sembles maîtriser le sujet, es-ce les technologies 2G et 3G sont nécessaires au réseau GSM ou bien peuvent-ils être retiré du réseau? Es-ce des réseaux exclusivement 4G ou 5G sont possible??

#1.3

Non, pour une bande de fréquence donnée on détermine son utilisation à un moment donnée (2G, 3G, 4G, 5G, Wifi, WiMAX, DVB-T, etc.) et on déploie en fonction en essayant de se coordonner à l’international.

Par exemple récemment pour le 700MHz, c’était au début pour la TV. Puis cela a été réutilisé pour la 4G.

Au début les mobiles ne supportaient pas cette fréquence non pas parce que la 4G n’était pas faite pour fonctionner dessus, mais parce que cela implique d’avoir de l’électronique (la RF pour la partie radio) qui permet de recevoir/émettre dans cette fréquence, ainsi que le soft qui supporte cette RF. Et comme avant cette fréquence était pour la TV, les anciens mobiles vendu en France n’intégraient pas cette RF (radio).

La partie 3GPP non seulement détermine comment utiliser une bande de fréquence (qu’importe), mais aussi les interactions entre les protocoles anciens/récent (comment faire pour basculer la voix entre la 2G et la 3G, etc.).

#1.4

La 4G a amené un coeur de réseau “tout ip”, alors que la 2G et la 3G avaient encore des modes circuit (connexion directe au commutateur) pour les appels.

C’est la raison pour laquelle ton téléphone bascule en 3G pendant les appels téléphonique (sauf si compatible volte, qui est de la voip sur réseau 4g).

Pour des raisons de rétrocompatibilité, il n’est donc pas possible pour le moment de supprimer les réseau 2 et 3G, bien, qu’il serait possible de supprimer l’un des deux.

Ensuite, il y a des tonnes de terminaux qui ne supportent pas la 4G, comme des alarmes, les terminaux de paiement carte bleue, etc. qui ne réalisent pourtant que de l’ip.

Il y a bien sûr les téléphone bas de gamme classique, et certaines alarmes de chute de personnes agées, etc, qui nécessitent encore de la voix.

Bref, ce n’est pas comme le bebop dont tout le monde s’est débarrassé en quelques années à la sortie des réseaux GSM ;)

Cela s’explique à la fois par le fait qu’il y ait peu de gain en cout à changer de technologie (bebop > gsm : division par 10), et par la taille du parc installé.

#1.5

Sauf que la 3G occupe des fréquences que pourrait utiliser la 4G et souffre de défault de sécurité, il me semble. Certains terminaux ont un renouvellement rapide (exemple les terminaux de paiement électronique). Les terminaux les plus basiques utilisent seulement la 2G. Et pour les terminaux non compatibles, il faut un plan prévionnel de coupure de la technologie.

Pour rappel, la 3G est arrivé en 2000, un plan de basculement commence à devenir nécessaire.

Les US coupe leurs réseaux 3G en 2022: https://www.nextinpact.com/lebrief/46619/verizon-devrait-finalement-eteindre-son-reseau-3g-fin-2022

#1.6

Sur l’extinction des réseaux, dans l’absolu je suis d’accord, mais à ma connaissance il n’existe pas aujourd’hui de TPE 4G, et pour une bonne raison : une bonne partie partie fonctionne en mode circuit pour des raisons de sécurité.

Par ailleurs une alarme ou un panneau d’affichage ne se change pas aussi facilement qu’un TPE. Y’a des chances que les radars utilisent la 3G… bref on n’a pas le cul sorti des ronces.

#2

À l’origine, c’est l’Europe qui a démarré en FDD, alors que la Chine était dès le début sur du TDD (il fallait faire attention à ça en achetant des téléphones chez des fournisseurs chinois car le même modèle vendu pour l’UE ou pour la Chine ne supportait pas nécessairement les deux méthodes de multiplexages pour toutes les fréquences).

#3

Un phénomène qui a pris de l’ampleur, allant même jusqu’à : l’incendie d’antennes

par certains, avec de premières condamnations. Et cela ne risque pas de se calmer

à l’approche de nouvelles échéances électorales..

‘et, c’est parti’ !

(pour le choc)

https://youtu.be/4gBOCD4yDSc

#4

La 5G ce n’est pas un problème de santé c’est un problème d’écologie, la 5G ça veut dire le renouvellement de tout le parc de portable, la multiplication des antennes, l’augmentation de l’énergie dépenser bref tout pour épuiser les réserves mondiales de produits et d’énergie. Et ils en sont à travailler sur la 6G, il faut mettre un terme à cette fuite en avant suicidaire. Ce n’est plus possible.

#4.1

Pour rappel, le parc de portables se renouvelle régulièrement sans passage à la 5G. C’est une évolution technologique comme une autre de ce point de vue (nouveaux capteurs, Wi-Fi plus rapide, meilleur SoC, modèles moins cher, sécurité renforcée, etc.

Après comme tu sembles l’indiquer dans le reste la question se pose de manière plus large (et n’est pas liée à la 5G ou même à la France du coup). C’est plus une question de modèle de civilisation.

#4.3

Je sais que c’est hors sujet total, mais à propos d’écologie, il n’était pas aussi question d’obliger les opérateurs à indiquer la consommation de data sur les factures fixes et mobile à partir de 2022, accompagnée de l’équivalent carbone ? Il me semble qu’ils s’y sont mis chez Orange sur le mobile d’après quelques retours sur Twitter. En revanche, pour le fixe, rien. Chez Free, en revanche, rien à propos du CO2 sur le fixe ou le mobile. Sur le mobile, seule la consommation de data est indiquée. Sur nos factures Freebox, aucune indication de la consommation mensuelle de data et de son équivalence CO2. Ils devront le faire, n’est-ce pas ? Parce qu’en effet, cette fuite en avant qui consiste à consommer à outrance tant les données que les achats abusifs de terminaux, ça pourrait un jour mal se terminer.

Il fut une époque où je changeais de mobile tous les 18 à 24 mois (iPhone 4S, 5S, 6S Plus, 8 Plus)… Pas top ! Mon dernier terminal, l’actuel, c’est un iPhone 8 Plus, que je vais changer après 4 ans d’usage, en fin d’année (et qui aura une seconde vie auprès de ma mère). Je compte garder mon futur iPhone 13 Pro Max au moins 5 à 7 ans.

Du point de vu technique, les terminaux deviennent parfaits niveau qualité d’écran, taille d’écran, stockage, vitesse et autonomie. Il serait peut-être tant de se calmer et d’obliger les gens à garder leur terminal un nombre minimum d’années.

#4.2

Donc on stoppe tous les progrès ? On s’arrête à ce qu’on connaît / fait en 2021 et on n’évolue plus sur rien ? Je parle bien entendu dans tous les domaines, pas uniquement la 5G. J’ai du mal avec cette idée.

#5

très bien, qu’ils* nous le disent alors, au lieu ‘de.nous.prendre.pour.des.Canards.sauvages’ !

#6

Si ceux qui ont peur des ondes pouvaient comprendre ceci, la notion d’ionisant et non-ionisant :

[..] il faut « distinguer d’emblée ceux liés à la partie haute du spectre des fréquences de rayonnement, dits ionisants [rayons radioactifs gamma, X et ultraviolets par exemple, ndlr], de ceux, très éloignés, qui intéressent la téléphonie mobile et appartiennent aux rayonnements non ionisants ».

Tout est dit.

On aura fait un grand pas en avant pour la culture scientifique du public et on peut rêver d’arrêter d’avoir des idiots qui veulent brûler des antennes.

#6.1

Non tout n’est pas dit. Ça me rassure de savoir que mon four microonde n’est pas ionisant. Pour autant je n’y mettrai pas mon chat. Le four n’est pas ionisant mais ça ne suffit pas à prouver l’absence de dangerosité. Et mon exemple ne suffit pas non plus à démontrer que l’antenne est dangereuse.

Je crois que personne ne peut raisonnablement être affirmatif/normatif/péremptoire à ce sujet dans un sens comme dans l’autre. Et ce n’est donc ce n’est pas la peine de prendre de haut ceux qui ont peur des antennes.

#6.2

Alors il y a 2 choses, qu’il ne faut pas confondre :

le fait que le rayonnement ne soit pas ionnisant dans les bandes de fréquence du micro-ondes : c’est un fait scientifique, démontré. Ca signifie que dans ces bandes de fréquence, il n’y a pas de risque d’endommager l’ADN (et donc de provoquer cancers et compagnie)

l’effet d’échauffement généré par le micro-ondes : c’est justement le principe de fonctionnement du micro-ondes, : il agite les molécules d’eau (justement avec une fréquence adaptée à ce besoin), mais n’a pas pour autant le moindre risque de casser des séquences d’ADN

C’est donc pour ne pas faire chauffer les organes de ton chat (jusqu’à une mort certaine et horrible) que tu ne le mets pas dedans, mais pas parce que les fréquences du micro-ondes provoqueraient sa mort

L’état de la science sur ce sujet c’est qu’on sait que les rayonnements de nos téléphones ne sont pas ionisants, mais on ne sait pas prouver (et il sera impossible de le prouver avec certitude) l’absence totale de danger lié à l’échauffement des tissus

Le but de ces études est donc d’étudier aussi précisément que possible les effets (ou les non-effets) de ces échauffements. Après, comme souvent, c’est une histoire d’intensité, de temps d’exposition, d’interactions complexes…

Tout ça pour dire que l’exemple du micro-ondes n’est pertinent que si on recontextualise les choses

#6.3

Oui, en parlant de contexte, je répondais à OlivierJ sur ses arguments.

#6.4

Je suis toujours attristé de voir qu’au 21e siècle on ait encore autant d’ignorance sur des phénomènes connus depuis des décennies.

On doit rappeler des évidences à CHAQUE nouvelle sur ce site (où on pourrait penser que les gens sont un peu plus technophiles que dans la population générale) :-( .

(on note aussi le dévoiement du “principe de précaution” dont on est loin ici)

#6.6

Pour tout de dire, ça faisait pas mal de semaines que je n’avais plus trop le temps de venir voir ce qui se disait dans les réactions aux articles, je suis pas déçu : toujours des centaines de réaction dès qu’un article parle de p0rn, et dès qu’un article parle de 5G c’est “ça va tous nous tuer. Ah non ? Ah ben pas grave c’est LE symbole absolu de la méchante société de consommation bla bla bla”

Il fait beau dehors, je crois que j’ai mieux à faire que d’essayer de discuter avec des gens enfermés dans leurs fausses certitudes

#6.8

En soit la 5G ne mérite pas l’attention qu’on lui porte mais par contre je trouve que c’est un exemple particulièrement symptomatique de l’époque actuelle. Devant l’urgence de la situation (climatique) on perd autant d’énergie dans ce genre de choses inutiles (la 5G). Parce qu’au final ne pas la faire aurait un gestion sacrément écologique, pour un désagrément nul.

#6.7

C’est toujours un peu plus compliqué que juste s’informer, faut il encore trouvé une bonne source d’information, fiable et non biaisé. On est plus souvent exposé au discours marketing qu’au discours scientifique. De plus dans tous les aspects de notre vie, on a ne peux (veut) pas tout vérifier, même s’il le faudrait.

Au final je trouve ca dommage de dépenser autant d’énergie à défendre une technologie qui n’a aucun intérêt pour le futur et encore moins le présent. On est dans une technologie purement consumériste.

#6.5

PS : à quelqu’un qui a peur des “ondes”, je lui dirais qu’à ce moment-là il ne s’expose jamais au soleil, parce que pour le coup c’est connu pour l’effet cancérogène des UV qu’il émet.

(NB : effet cancérogène != on attrape le cancer en allant 5 min au soleil ; comme tout il y a une question de dose et de variabilité individuelle, dont le type de peau)

Dans une moindre mesure, un feu de bois émet sacrément d’infrarouges, aux fréquences plusieurs ordres de grandeur plus élevées que les micro-ondes vers les GHz (infrarouges non dangereux sauf pour l’aspect chauffant de trop près).

#7

pour la santé, vu qu’en Science on ne peut pas prouver que quelque chose n’existe pas, le faite de dire que ça pourrait éventuellement causer le problèmes de santé ce genre d’affirmation c’est un postulat indémontrable ou argument irréfutable, c’est comme d’affirmé qu’il y a un service à thé entre la voie lactée et la galaxie GN-z11, prouver le contraire va être du domaine de l’impossible.

#8

Ou on essaie de prendre ceux qui réduisent à coup sûr nos émissions et améliorent nos chances de survie au changement climatique et on laisse les autres ? Il y a autre chose que la pensée binaire aussi.

La fréquence de renouvellement diminue. Avec le passage à la 5G, les opérateurs vont pousser au renouvellement pour pouvoir vendre des abonnements 5G (pour s’y retrouver un minimum dans leurs investissements), avec pour possible conséquence d’augmenter à nouveau cette fréquence. Ce point est à peu près certain.

La densité du réseau n’est pas nécessairement similaire non plus aux générations précédentes (il faut plus d’antennes pour les fréquences élevées, et il faut y ajouter des nœuds de edge computing pour les usages à faible latence). Ce point est moins certain (il a aussi un coût important pour lequel je ne connais pas la confiance des opérateurs d’avoir un ROI. Ils peuvent très bien se limiter à vendre de la 5G au rabais)

#9

On parle de risques (ou d’absence, ou de difficulté à prouver/etc) sur les humains, mais il n’y a pas des animaux qui sont électrosensibles (ex: oiseaux, …) et qui subiraient directement ou indirectement les effets de ces nouvelles ondes “inoffensives” pour les humains ?

#9.1

Les oiseaux ne peuvent pas plus être “électrosensibles” que les humains.

Certains oiseaux (migrateurs) sont sensibles au champ magnétique terrestre, ce qui est différent.

#9.2

Je ne me suis pas plongé dans la littérature de la sensibilité des animaux au champs électro-magnétiques, mais vu les ordres de grandeur (en terme de puissance, aussi bien pour la composante électrique que magnétique), ça me parait peu probable (et dans ce cas, les antennes TV, radio, militaires… qui existent depuis bien plus longtemps et à des puissances beaucoup plus élevées seraient immensément plus problématiques que la téléphonie mobile)

Dans des faits divers que j’avais lus concernant ce rapport des animaux aux champs électro-magnétiques, je me rappelle de :

vaches qui devenaient “folles” à proximité de lignes très haute tension => une explication possible (probable ?) était que le champ électrique, inoffensif pour les humains, pouvait donner lieu à du “chatouillage électrique” au niveau du museau des vaches, qui est humide et donc conducteur

un reportage sur France 2 en 2020, avec un éleveur de lapins qui disait voir une hécatombe depuis l’installation d’une antenne relais (relativement) toute proche. Perso je me suis tout de suite fait deux remarques :

#10

Et… ? on ne peut pas saisir la balle au bond pour essayer de contribuer au débat ?

#11

Je trouve ton explication très bien. Cependant tu conclues en disant que mon exemple des micro-onde n’est pas pertinent parce qu’il aurait fallu le contextualiser, etc. Je te réponds que cette réponse a été écrite dans un contexte. Olivier pense pouvoir insulter des gens qui ont peur des ondes avec l’unique argument que les ondes des antennes ne sont pas ionisantes. Je fais donc la démonstration par l’absurde que cet argument ne suffit pas à prouver la non dangerosité des ondes.

#12

Pourquoi ? Car non démontré chez l’être humain ? (Je cherche à comprendre l’argument)

S’il est sensible à un champ magnétique, est-ce que celui des ondes électromagnétiques (des antennes relais, etc) ne fait pas un champ magnétique lui aussi ?

Et dans tous les cas, est-ce que les limites appliquées aux humains sont dans les seuils raisonnables de la sensibilité de ces animaux ?

Après tout, si on applique des seuils limites “de précaution” avec les humains, j’imagine qu’un animal plus petit sera plus sensible aux champs électromagnétiques ? (et ce, même si les seuils sont mesurés avec une proximité <5cm, ce qui dans le cas des animaux, impliqueraient des animaux à la pointe de la modernité :))

(Je pose juste la question en profane - à part éventuellement le gaspillage publicitaire/l’intérêt limité de la chose, je n’ai rien contre la 5G, même si c’est probablement la cause de la pénurie des vaccins : vu qu’il y a pénurie de puces électroniques, y a du mal à en rajouter dans les vaccins COVID-19 #CQFD #OnNousMent )

)

J’ai vu celui sur les vaches, même si j’ai du mal à me souvenir sur quel médium : Arte, France TV ou Youtube (il me semble bien que c’était un reportage France TV).

J’avais plus compris qu’il y avait parfois des fuites électriques dans le sol et qu’on mets rarement des chaussures isolantes aux vaches. Ni des masques hygiéniques d’ailleurs :P

Franceinfo en parle : https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2⁄20-heures/video-les-courants-electriques-a-l-origine-des-mysterieuses-morts-de-vaches_3441895.html

Et on peut aussi lire ceci : https://www.gpse.fr/IMG/pdf/gpse_2019_courants_electriques_parasites_en_elevage-2.pdf

Même si j’ai l’impression que c’est une récurrence du phénomène présenté dans le reportage.

J’ai en revanche retenu l’action plus ou moins navrante de l’état/RTE (une sombre histoire de “on vous aide/finance, si vous ne dites rien”).

Peut-être un biais du reportage, même si la pratique étatique ne me surprends guère : absence de transparence comme assez souvent…

J’ai quand même du mal avec ton raisonnement : s’il y a soupçons dessus, l’idée c’est de modifier l’environnement des lapins (qui n’a probablement pas changé depuis un paquet d’années) alors qu’on parle d’un facteur externe qui n’était pas présent jusqu’il y a peu ?

Je suis pas sûr que cette façon de démontrer soit concluante.

Et logiquement, je regarderais tout ce qui a été modifié aux alentours; pas forcément que l’antenne relai. L’eau, la nourriture, etc.

Puis, j’enlèverai les éléments perturbateurs - à commencer par les plus récents - pour démontrer leur innocuité dans le temps : si, un ou deux mois après l’arrêt des antennes relais, les lapins sont toujours malades, ce ne sont pas les antennes relais.

Les lapins, ce ne sont pas ces bestioles qui ont parfois tendance à ronger les câbles électriques ?

Notamment à cause de dents qui ont tendance à toujours pousser - comme chez pas mal d’herbivore.

Du coup, si le lapin est capable de ronger un câble électrique, j’imagine qu’il est aussi possible qu’il ronge une cage en plastique - qu’au passage, il se contamine au plastique (le lapin doit ingérer moins de fer que de plastique avec la cage respective) ce qui est moyen pour l’alimentation, - et qu’il puisse au final s’enfuir.

J’imagine que ça explique plutôt pas mal la cage en fer, même si je n’élève pas de lapins (mais un bon lapin à la moutarde, je ne dis pas non )

)

Et quant à la vie à l’air libre des lapins, je pense qu’il faut être pragmatique dés fois : un lapin, ce n’est pas une poule.

Le premier vit dans des terriers qu’il sait probablement creuser;

La seconde, ne sait pas creuser un terrier.

Pour l’élevage en plein air, j’imagine que ça joue pas mal si l’animal n’est pas capable de s’enfuir :)

#13

Je trouve ce rapport affligeant, il se focalise sur la “peur” des ondes alors que le principal problème de la 5G c’est qu’il va entrainer un surcout de consommation électrique mais surtout une dépense d’énergie pour fabriquer tout ce qui va faire ce réseau (antenne, …). Il ne faut pas compter sur les opérateurs pour pousser vers plus de sobriété, ils sont prisonniers de leur modèle économique.

Le ponpon c’est quand même : “on a fait comme ca parce que les autres on fait pareil” et c’est avec ce genre de phrase que l’on veut donner confiance au public, pas gagné.

#14

Évidemment vu que c’est un four… Il n’est pas plus dangereux qu’un four normal en terme de rayonnement, d’ailleurs ton four rayonne de l’infrarouge (à l’intérieur plus qu’à l’extérieur), dont les photons sont plus énergétiques (et de très loin) que ceux des micro-ondes.

C’est pas comme si on découvrait l’existence et l’usage des micro-ondes au 21e siècle. Faut arrêter avec ça.

#15

Si un argument scientifique qui répond à ce genre de crainte ne suffit pas…

Faut être sérieux 2 secondes.

On est au 21e siècle on a tous les moyens de se renseigner correctement sur un phénomène physique qui n’a rien de nouveau.

Quant à insulter des gens, c’est surtout ceux qui vont jusqu’à mettre le feu. Quelqu’un a juste peur des ondes, c’est autre chose.

#15.1

Au 21 ème siècle RTE ne connait pas les pertes exactes de ses conducteurs et les niveaux d’exposition en CEM autour…

Au 21 ème siècle on a pas établi de lien entre rayonnements non-ionisants et electrosensibilité.

Dans les deux cas on se contente de rappeller le spectre mais cela ne suffit pas : c’est normal, la bonne notion clé c’est le placebo… mais on parle du covid…

#16

Le feu de bois pour remplacer le micro-ondes dans la cuisine, ça va soulever un paquet d’autres problèmes sanitaires

#17

Et que dire du feu de datacenter et du feu d’antenne 5G ?

#18

Miam ?

#19

arf, remarque dans beaucoup de foyers dans le temps, on avait une cheminée dans la cuisine (ou la pièce principale) pour y faire chauffer les aliments ; et ça continue dans plein de pays du monde.

#20

Je ne sais pas, au hasard : des cours de physique.

Et côté science en général, on trouve très facilement de l’information, sauf si on est complotiste ou vraiment ignare et donc plus perméable aux discours fallacieux.

Je ne vois aucun discours marketing sur “les ondes”, en l’occurrence.

Non mais là ça fait presque 20 ans que j’entends parler des gens sur les ondes des mobiles, donc je faiblis un peu sur ceux qui débarquent encore en 2021 avec des positions un peu foireuses… Alors que déjà il y a 20 ans il n’y avait quasiment aucune raison de penser que ça pouvait nuire, pour les raisons déjà évoquées (cf “tout est dit”).

La technologie mobile, aucun intérêt ?

Je me demande ce que tu fais sur un site d’informatique, parce que là aussi on se demande l’intérêt de toute cette technologie, les réseaux fibres (coûte cher en travaux et CO2 à installer et à faire fonctionner à force), les datacenters gourmands, les métaux plus ou moins rares, etc.

Concernant la 5G proprement dite, je rappelle que si on ne fait pas évoluer le réseau actuel (comme on l’a fait depuis la “1G” ou “2G”), il va être saturé car quoiqu’en disent tous ceux qui pensent que c’est du superflu, le trafic VA continuer à augmenter, quoiqu’on fasse, dans les années à venir.

#21

On avait aussi pas mal d’intoxications au CO et d’incendies.

#22

On peut discuter sans être binaire : on peut trouver que le réseau mobile est intéressant sans pour autant courir après la 5G.

Le trafic n’augmentera pas plus que la capacité des réseaux.

#23

Incontestablement, la 5G est devenue un totem, une grille de lecture simpliste des enjeux de société et environnementaux. Le souci avec ce genre d’approche, c’est que ça masque totalement les vrais enjeux (et même les vraies causes)

Quand je vois en ce moment les écolos politiques français vomir leur haine du nucléaire alors que même leurs homologues européens voient bien qu’il y a des chats beaucoup, beaucoup plus gros à fouetter pour les ennuis qui nous arrivent à court/moyen terme, je me dis que chaque secteur a son totem totalement décalé avec la réalité.

Concernant la 5G, je vais radoter sur ce que j’ai déjà dit en commentaire dans d’autres articles : la 5G, c’est un réseau, ça transporte des 0 et des 1. Donc si, pour de bonnes ou mauvaises raisons, on décide de réduire (ou de laisser se dégrader) la capacité des réseaux existants (plutôt que de déployer la 5G) en espérant que les besoins de débit baisseront comme par magie, on a tout faux. (#SecondDegré)) en 8k sur son mobile a une utilité sociale largement plus faible que consulter Wikipedia, mais si on commence à dire qu’un usage vaut mieux qu’un autre, dans ce cas ça veut dire faire une croix sur la neutralité du net (je ne sais pas si on est tous prêts à ça)

(#SecondDegré)) en 8k sur son mobile a une utilité sociale largement plus faible que consulter Wikipedia, mais si on commence à dire qu’un usage vaut mieux qu’un autre, dans ce cas ça veut dire faire une croix sur la neutralité du net (je ne sais pas si on est tous prêts à ça)

Même si la comparaison a ses limites (quoique…), quand on veut faire baisser la consommation d’électricité d’un pays, on ne baisse pas les capacités du réseau électrique, on s’attaque à ce qui sur-consomme (ou on optimise la conso).

Oui, regarder du p0rn (je prends un exemple qui a l’air de parler aux lecteurs des commentaires

Donc à supposer que faire baisser les volumes de données échangées feraient baisser les émissions de CO2 (ce qui a été largement contesté, puisqu’un équipement réseau consomme peu ou prou la même chose avec ou sans charge), le vrai sujet c’est pas le réseaun c’est inciter les services de vidéo en ligne à un peu de raison et d’éviter la sur-qualité, et former les développeurs à des développements plus sobres en énergie.

Aujourd’hui, tout le monde s’accorde à dire que la plus grosse part d’émissions de CO2 liée au numérique, c’est la fabrication des terminaux.

Alors même si quelques % de technophiles changent spécialement de terminal pour frimer avec un logo 5G, tout le monde sait très bien que c’est une large minorité. De plus, ces utilisateurs sont plus susceptibles de revendre leur ancien mobile (qui a encore de la valeur), donc avant de brandir l’argument du renouvellement “forcé et massif” des mobiles (ce qui est bien sûr faux, les réseaux 2G/3G/4G fonctionnent encore et pour longtemps), il faudrait au moins prouver cette sur-production induite.

La solution ? Eh bien Samsung (bien plus tard qu’Apple, soit dit au passage) (et aidé par Google et Qualcomm) a montré qu’avec de la volonté, on peut faire en sorte qu’un mobile puisse avoir un support logiciel pendant 4 ans.

Couplé avec une facilitation pour changer la batterie si néceessaire (et à un prix raisonnable), ça peut vraiment faire une différence sur la durée de vie des terminaux, et donc sur la pollution générée

Tout ça pour dire que le numérique peut et doit faire sa part pour la sobriété, mais le caricaturer en plus grande cause de nos problèmes environnementaux c’est n’importe quoi.

Pendant qu’on s’écharpe sur des sujets qui représentent quelques pourcents des émissions de CO2 (et qui, mine de rien, apportent beaucoup à notre quotidien), on laisse de côté que les énergies fossiles représentent encore 75% de la consommation d’énergie dans le monde (en France, sauf erreur, c’est autour de 60%), que des tas d’entreprises fabriquent à l’autre bout du monde pour gratter quelques centimes sur le prix final, que le tourisme de masse a un impact désastreux…

Perso, je préfère regarder ces sujets en face, de manière pragmatique, plutôt que de faire des totems

#23.1

Je suis bien ton raisonnement, tu trouve que c’est logique d’augmenter les tuyaux et après de tenter de réduire la consommation/débit. Moins tu as de contrainte moins tu optimises, c’est un comportement normal. Par exemple dans le domaine du développement, le programme d’aujourd’hui sont beaucoup optimisé qu’il y a 20 ans. Les contraintes se sont détendues, plus de mémoire, plus de puissance processeur. Si tu pense qu’en enlevant des contraintes tu vas rendre les gens plus vertueux tu vas plutot obtenir l’inverse.

Sinon je te rejoins sur les terminaux, en effet il y a beaucoup à faire niveau pollution. Par contre je n’aurais pas osé cité Samsung. Samsung ne l’a pas fait par fibre écologique mais parce qu’il a peut être compris que ça pouvait être un argument commercial. S’il faut attendre de la bonne volonté de la part des industriels, ils vaut mieux s’asseoir et confortablement. Tant que l’on cassera pas la logique d’innovation constante et de fuite en avant, on ne fera que des pas de nains dans l’amélioration de la situation.

La 5G est devenu un totem comme tu dis, parce qu’on avait l’occasion sur un sujet, certes minimes, mais assez “visible” de dire stop. On prends notre temps, on fonce pas tête baissée, sous prétexte d’être en retard par rapport aux autres pays. 5G a été lancé pour faire plaisir aux opérateurs qui vont pouvoir remonter leur marge sur les forfaits sous prétexte d’innovation.

#23.2

En fin de compte tu es patient et tu as pris le temps de répondre à des énièmes arguments du genre :-) .

#24

A t’écouter on ne peux rien y faire, c’est comme ca, (encore) circulez y a rien à voir. Le problème c’est que l’on vit dans un monde finis, et que tout ne peut pas augmenter indéfiniment. A chaque fois que la technologie nous a permis de devenir plus efficient, la conséquence à été une augmentation de la consommation.

Pour finir est-tu capable de me cité une seule application personnel qui te permettra la 5G par rapport à la 4G ?

#25

Si tu bloques les débits, tu obliges les fournisseurs de services et les utilisateurs à s’adapter. De manière générale, les comportements s’optimisent/se modifient sous la contrainte, pas si tu n’as aucune limite.

Les besoins de débits apparaissent avant tout parce que les déploiements de réseau ne se font pas partout pareil et que les développeurs sont souvent dans des grandes agglos avec des accès rapides, du coup leurs applications en prennent pas en compte des débits plus faibles (on se demande même parfois comment ils font pour être aussi inefficaces)

Tu te contredis un peu : si on ne veut pas de 8k sur mobile, le moyen le plus simple (et le moins coûteux pour les opérateurs et les clients), c’est de rester en 4G sur laquelle il sera difficile de passer un flux 8k. Et si tu fais ça, tu ne pénalises pas particulièrement un service ou un autre, ton réseau reste neutre (à peu près, en réseau mobile, tu dois quand même prioriser qql types de flux)

C’est un argument techniquement correct à un instant T, mais qui n’a aucune pertinence sur la durée : si tu augmentes les débits, tu dois changer les équipements (donc tu augmentes les émissions pour produire ces équipements). Au bout d’un certain temps, tu devras quand même les changer (cassé, plus supporté, etc.). À ce moment, tu peux rester à un niveau à peu près similaire de consommation avec un débit augmenté (c’est la situation actuelle). Tu peux aussi décider d’utiliser les gains en efficacité pour ne pas augmenter (ou ne pas augmenter autant) tes débits et diminuer la consommation de ton réseau.

Il n’y a pas que les terminaux, il y a toute l’infrastructure réseau. Passer à la 5G, c’est changer toutes les antennes (et en rajouter vu qu’on utilise des fréquences plus élevées), y ajouter des serveurs (le Edge Computing), et probablement renforcer aussi le cœur de réseau. Et honnêtement, si c’est que pour faire plaisir à qql geeks, non seulement ce sera une débauche d’énergie et d’émissions disproportionnée, mais surtout ce sera une dépense énorme sans ROI pour les opérateurs (et des milliards d’euros d’importations pour rien, i.e. des tas d’emplois détruits chez nous, pour rien aussi)

Que feront les opérateurs pour rentabiliser la 5G à ton avis ? Ils vont mettre en avant les qualités de cette dernière pour vendre des abonnements 5G et donc des smartphones 5G (mais ne vous faites pas avoir, si on vous a injecté le vaccin Pfizer, il suffit d’appairer votre vieux smartphone à la puce 5G du vaccin pour y avoir accès #NousSachons).

Les mises à jour ont une limite (par exemple, tu ne peux pas faire un saut de génération de réseau)

C’est justement de ça qu’il est question : éviter qu’il augmente ses émissions de 3 ou 4% par an.

Le numérique, c’est autant que l’aviation civile. Et ça apporte à notre quotidien, pas plus que le reste (à moins que tu ne considères comme accessoire de pouvoir te nourrir, avoir un abri chauffé contre les intempéries et pouvoir te déplacer plus vite qu’à pieds ou à cheval, sale amish )

)

C’est pas quelques centimes qu’on gratte comme ça (selon les produits, c’est quelques % à plusieurs fois le prix), et c’est d’ailleurs le numérique qui permet aussi facilement de globaliser les flux.

Pour tes pourcentages, tu es en dessous de la réalité (source BP stat review Juin 2020) :

Monde : part de l’élec dans la conso primaire : 16%

France : part de l’élec dans la conso primaire : 48% en primaire, 24% en final (c’est compliqué parce qu’on considère le final pour l’élec mais pas pour la plupart du fossile, hors génération électrique, alors qu’il y a des pertes énormes aussi par exemple dans le transport)

#26

Personne ne parlait de course après la 3G puis après la 4G quand c’était en cours de déploiement, je ne vois pas pourquoi on en parle pour la 5G.

Ça va râler au fur et à mesure qu’on arrive à saturer les capacités (en premier dans les grandes villes) :-)

Et dans la vie pratique ça devient difficile de se passer des réseaux mobiles.

#27

Les connaissances en physique, pas les miennes.

Ça a déjà été fait (on en parlait dans les années 2000) et constater un souci serait très surprenant parce qu’on n’aurait pas franchement d’explication.

Avant de dire ça tu devrais lire des sites comme NXI qui consacrent des articles aux évolutions des normes.

J’en ai marre du discours a-scientifique pour ma part. C’est malhonnête en fait, ou c’est a minima de la mauvaise volonté de compréhension.

Je veux bien un début de liste tiens, je suis curieux de voir ça.

Drôle de lire ça alors que c’est le fonctionnement de l’informatique depuis qu’elle existe, une évolution rapide (qui se ralentit concernant les CPU depuis quelques années d’ailleurs), et qui alimente aussi le goût pour ça.

Tu as des chiffres ?

Si tu as une solution, fais-en part à tous les opérateurs de datacenter, ils te paieront très cher pour la mettre en oeuvre.

L’augmentation continue des débits, comme déjà dit plein de fois ici…

Sérieux, tout ton commentaire ou presque…

#28

On est en France (en tout cas moi), tu peux retirer le reste de la phrase, tu vois que c’est inutile la 5G

#28.1

(suis juste à côté de Paris)

#29

Puisque l’on est dans les jugements, ta prose est le parfait exemple d’un consommateur technophile qui s’énerve parce qu’on lui explique que tout ce monde de consommation ne va pas pouvoir durer éternellement. Tu as beau argumenter par la science, la fatalité, le seul chose importante à mes yeux c’est que l’on est dans un monde avec des ressources finis et si l’on freine pas maintenant on va droit dans le murs.

#30

Bah il aura qu’à penser que certains sont encore en zone blanche avec une ADSL incapable de fournir la télé en ip et il se dira qu’il y a plus grave. ET je pense que dans les prochaines mois, pas mal de gens auront d’autres préoccupations que la saturation des réseaux mobiles.

#31

#32

Alors là je me demande d’où tu sors ça. Les premières études de cohorte datent des années 50, et ont montré bien sûr un effet du tabac sur plusieurs cancers.

Houlala, quel fourre-tout erroné, tu donnes dans tous les clichés du genre.

Méfie-toi de ces évidences supposées.

Je ne risque pas d’être énervé par la question de la consommation non éternelle, étant donné que je suis Jancovici depuis une quinzaine d’années.

Tu mélanges tout encore. Je n’ai pas parlé de fatalité déjà, et la science c’est sur la question des “ondes” ici (et c’est aussi la science, la physique, qui fait conclure à l’impossibilité de croissance perpétuelle).

#33

Tu es obligé de te reposer sur les experts des différents domaines si tu ne veux pas rester à flipper dans ton coin sur des supposés dangers. C’est impossible de maîtriser tous les domaines (déjà un domaine, il faut y être chercheur depuis pls décennies pour le connaître vraiment, alors plusieurs…) :

https://www.lemonde.fr/blog/huet/2019/01/31/le-reve-de-diderot-a-lepoque-du-big-data/

#33.1

Entièrement d’accord, on ne peut pas se taper les études scientifiques dans tous les domaines. Par contre on peut utiliser notre sens critique, pour faire le tri entre “bon” et “mauvais” expert, même si on est pas loin du bon ou mauvais chasseur :). D’ailleurs il y a un excellent reportage d’Arte sur la fabrique d’ignorance, où comment utiliser la science contre elle même.

#33.2

On peut aussi changer de généraliste !

#34

Pour le coup, il a raison, ça a été mesuré.

Edit: je me suis répondu au lieu de cliquer sur éditer … le boulet :-/

#35

Mais ça n’a rien à voir…

La 5G c’est la continuité de l’évolution technique et c’est industriel.

Et on a produit des masques (quand toute la planète en veut en même temps c’est compliqué d’augmenter les capacités rapidement) et on a mis des moyens énormes dans les vaccins, qui ont pu être mis au point en un temps record (même si on ne partait pas de zéro côté ARNm), et une fois au point, tu n’as même pas idée de la complexité de mise en oeuvre de production de vaccins par centaines de millions de doses, voire milliards, il faut plusieurs mois pour monter ce genre d’usine.

Quant aux lits de réa, ça a été dit cent fois, ça ne se multiplie pas comme ça (beaucoup de personnel formé et du matériel coûteux), et déjà les hôpitaux ont fait des miracles

C’est pas en “arrêtant” la 5G que ça va avoir le moindre impact sur les points que tu as mentionnés.

Oui, et j’ai fait attention pour mon fils (pas d’écran avant 3 ans, et nette limite des écrans actuellement à 9 ans), mais quel rapport avec la 5G ?

#36

Tout à fait.

D’ailleurs je n’ai pas compris sa remarque quand il a dit “Oui d’accord donc tu peux pas répondre” alors que j’ai déjà répondu 2 fois sur les connaissances physiques (dont dans mon 1er commentaire qui reprenait un propos de l’article).

Je n’en doutais pas mais je n’ai pas idée de l’ordre de grandeur (et ça dépend ce qu’on compte, parce qu’installer de la fibre ça coûte bien cher par exemple, en travaux publics et autres engins polluants). C’est sûr que sur une fibre “backbone” actuellement on transporte un sacré débit, à coup de lasers de différentes fréquences, mais il ne faut pas oublier l’énergie totale consommée à chaque bout.

Héhé ça m’est arrivé.

#37

Et en prime ca n’aurait rien changé, juste retardé les choses (les hôpitaux auraient juste été saturés qques jours ou semaines plus tard).

#38

La fibre en backbone est aussi nécessaire pour la téléphonie mobile, donc la question n’est pas vraiment sur cette partie du réseau. La fibre qu’on installe chez l’abonné, ça passe par les infrastructures préexistantes (gaines pour le cuivre, poteaux pour le cuivre). Mais c’est vrai que ça serait intéressant de faire le bilan complet de tout pour l’installation pour voir à quel point ça se différencie.

#39

Nan mais arrête, c’est des exponentielles, faut au moins un doctorat en astronomie pour comprendre ça

#40

J’ai souvent vu creuser des tranchées pour installer la fibre, même s’il existe déjà moult choses qui courent déjà dans nos sous-sols (eau, électricité, gaz, téléphone) dans les villes. Il y a peut-être des cas où ils s’en sortent sans tout ouvrir, en passant par des “regards” disposés de loin en loin.

En vrai c’est pas intuitif, cf le coup des nénuphars qui doublent de taille chaque jour et qui couvrent en 50 jours l’étang, de comprendre où ça en est à 45 (juste 5 jours avant).

Plus le fait qu’une exponentielle, prise à certains endroits (autour de 1 pour e^x par ex), ça a l’air plat, ou juste linéaire, si on zoome un peu à 2 ou à 3 (par ex).

#41

Si tu penses que ceux qui refusent toute mesure en ne comprenant rien se font ch… à regarder les courbes, tu dois être un trèèèès grand optimiste

#42

Tu as des sources à ce sujet ? Je lis très souvent des fantasmes au sujet des pertes en ligne supposément énormes et d’autres charlataneries sur des sujets maintes fois contredis par RTE.

Là, je pense que tu fais une interprétation erronée des milliers d’études sur le sujet : ne pouvant pas prouver que quelque chose n’existe pas, une étude ne trouvant pas de lien dira qu’elle ne peut pas établir ce lien entre deux phénomènes, pas qu’il n’existe pas. Au bout de plusieurs milliers d’études statistiques et en l’absence de capacité à expliquer et prouver pourquoi il pourrait y avoir un lien, il y a un moment donné où on peut se dire que c’est probablement car il n’y en a pas (aux fréquences et puissances concernées évidemment)

Il dit qu’il voit pas le rapport :-)

#42.1

RTE eux même au téléphone… Il y a sinon un dépliant donnant les valeurs moyennes du CE mais cela ne tient pas compte de la courbe de charge, ni du CEM découplé au réel. On a les valeurs max sans plus de détails.

Grosso modo il faut extrapoler à partir de la puissance dd ligne et de calculs basiques (section matériaux etc) mais c’est plus la stabilité au vent des lignes qui les préoccupent.

J’interprète non à partir d’études mais du réel : il y a une préoccupation à laquelle “on” répond. Est-ce fondé ? A priori non puisque la question plus générale porte sur la médecine… d’où une difficulté à pondérer en effet, les études qui aux seuils dont on parle sont nécessairement à personnaliser (la réponse à la préoccupation et sa justification technico-scientifique construite pour).

#43

c’est toi qui mélange tout, la dangerosité des ondes a avoir avec la médecine pas la physique.

En tout cas ton message me rassure, tout beigne, tous les produits que l’on croyait dangereux ne le sont pas ou alors on nous avait largement prévenu pour que l’on soit au courant. On est juste dans une société qui a peur de tout pour rien.

#44

#45

J’avais trouvé à peine ironique ce reportage d’Arte connaissant leur traitement pas du tout scientifique mais totalement militant sur certains sujets comme le glyphosate ou le nucléaire. Pour faire le tri en le bon et le mauvais expert, il y a quelques estimations plus ou moins faciles, en tout cas quand il existe un consensus assez fort : est-ce que la personne qui parle est experte du domaine ou se repose sur des experts ? Si oui, ce qu’elle dit est probablement pertinent (mais il faut toujours aller au delà du filtre des médias de masse qui peuvent tronquer un chercheur pour lui faire dire le contraire de ce qu’il a prouvé et qu’il pense). Sinon, vous avez affaire à un des multiples Courtillot, Allègre, Raoult, etc. qui pullulent sur les plateaux télé et les éditeurs de loisirs.

S’il est du domaine et que ce qu’il dit semble douteux et contraire à une littérature déjà assez large, vous pouvez aussi regarder dans quelles revues/conférences il publie et comment elles sont classées (en cherchant au JCR, scimago journal ranking et core conference ranking). Si vous n’êtes pas souvent dans du Q1/Q2 ou du A/A*, c’est pas forcément le meilleur expert du domaine.

Si j’appelle la hotline Orange, je ne m’attends pas spécialement à ce qu’on soit capable de me parler de la propagation du signal 4G entre “mon” antenne et mon jardin à travers la haie du voisin. Donc, l’info que tu as eue ne reflète pas nécessairement la connaissance qu’à RTE de son réseau.

Et tu crois que les études se basent sur quoi ?

#45.1

Connaissance ne signifie pas jemenfoutisme du territoire. Ce qui est bien plus efficace pour créer des polémiques qu’une étude de 2 pages avec le détail des calculs lapidaires dont la divulgation doit être publique. Si je trouve des résultats d’analyse pour l’eau il n’y a aucune raison que le lobby fagocite mon droit d’anticiper les nuisances futures…

Les études des relations entre public et entreprises ayant mission publique sont aussi rares que les preuves biologiques de leurs effets ! Tu n’as pas saisi la nuance…

#46

#47

Pas compris le sens de ta phrase, développe.

#47.1

C’est juste pour rapeller avec un peu d’ironie que dans le cas des basses fréquences la question médicale serait en “théorie” solvable depuis disons 60 ans compte tenu de la généralisation des lignes HT BF.

Dans le détail des raisons conduisant à voir le budjet des hopitaux grimper on peut citer le coût exorbitant des blindages autour des salles d’IRM et tout autre dispositif d’assistance au diagnostique qui pour fonctionner aux seuils de précision requis nécessitent des calculs dans les plages subjectivement non significatives. Il n’y a aucune difficulté à comprendre que la précision des outils en biologie peut et doit être exigée en physique…

Pourquoi aussi constate-t-on des blindages anti RF dans beaucoup d’appareils etc… est-ce à dire que l’electrosensibilité (mathématique) ne vaut que pour les ingénieurs ? Ou encore que l’égalité dite “technique” est un vrai problème de citoyenneté ???

A chaque fois c’est pareil : dormez brave gens “mon” (remplacer par patron, direction commerciale ou autre) jouet à effet de levier économique tu l’auras pas !

#48

Idem.

Je n’avais rien compris non plus.

#49

Tu réalises que tu confonds l’industrie du tabac et le consensus scientifique ?

(pour info, mes parents, même pas dans le milieu médical, savaient bien dans les années 70 que fumer était mauvais pour la santé, ça ne faisait aucun doute dans le milieu médical - études répétées à l’appui - depuis les années 50-60)

C’est faux et il faudrait en apporter un début de preuve.

Et figure-toi que si on le sait, que certains médicaments n’apportent rien de nouveau, c’est parce que c’est étudié.

En effet, Jancovici dit qu’on n’a pas besoin de la 5G dans l’absolu (c’est cohérent avec sa vision où on doit tout freiner), mais je me demande ce qu’il pense du bilan à long terme.

Elle est bien bonne. La médecine s’appuie sur la physique (et la chimie si on distingue les 2), tu crois quoi, que ce qui se passe dans ton corps ne respecte pas les connaissances en physique et en chimie ?

Ta dernière phrase est pour une fois un peu pertinente, je reformulerais en disant qu’on a peur de pas mal de choses, et le problème c’est que c’est PAS forcément des choses vraiment nocives.

“tous les produits que l’on croyait dangereux”, ça ne veut rien dire, qui est “on”, quels sont ces produits supposés ?

Il existe des tas de produits dangereux c’est pour ça qu’on a toute une législation et des interdictions qui évoluent.

#50

C’est une évolution technique. Va dire à quelqu’un que la 3G ou la 4G est un choix de société, ou bien l’ADSL puis la fibre…

Tu délires là…

C’est tombé sur le coin de la gueule du monde entier, au cas où tu l’ignorerais.

Sans blague ? On n’en a jamais parlé depuis un an.

Plus sérieusement, il y a ce genre d’article précis paru en mars, que j’avais indiqué en son temps : https://theconversation.com/la-france-en-penurie-de-masques-aux-origines-des-decisions-detat-134371 .

Non. L’argent public qu’on met à un endroit, on ne le met pas à un autre. Il ne sert à rien de multiplier des lits onéreux quand il n’y en a pas besoin, et ça prive d’autres patients de soin. Là aussi ça a été expliqué plus d’une fois par des médecins urgentistes ou de réa, encore ici récemment. Quant au budget consacré aux hôpitaux, il n’a jamais baissé, plutôt le contraire (facile à vérifier).

N’importe quoi. Les sociétés qui travaillent autour de la 5G (fabricants de mobiles, d’antennes, sociétés de téléphonie mobile) vont s’arrêter de bosser à cause de l’épidémie ?

Se concerter ??

En plus du fait que la 5G est en préparation depuis des années…

Faut aussi que toutes les sociétés qui travaillent sur des techniques (ça fait du monde, fabricants automobiles pour les moteurs thermiques, électriques et batterie, disques durs, lasers, scanner, IRM, etc etc) s’arrêtent de bosser ?

#51

Il ne s’agit pas de se taper plein d’études scientifiques, on peut déjà s’appuyer sur la vulgarisation de qualité, ça existe et en général les bons vulgarisateurs s’estiment entre eux.

Et puis surtout, en général le consensus scientifique sur des sujets bien étudiés n’est pas difficile à connaître.

Je suis devenu très circonspect sur Arte suite à plusieurs documentaires qui ont été bien démontés par les experts du domaine (c’est un peu comme pour Élise Lucet, qui est une catastrophe dès qu’on connaît un peu le domaine).

Tu m’étonnes. C’est même scandaleux, je ne paie pas ma redevance télé pour ce genre de désinformation délétère. Les documenteurs de Marie-Monique Robin aussi.

J’avoue que sa (Idiogène) remarque était “drôle” dans le genre.

Le principe des études scientifiques, c’est que ce n’est pas un “jugement” subjectif, c’est que c’est contrôlable par les pairs et que c’est reproductible, le but étant justement d’évacuer toute idée reçue. Il y a des histoires connues d’idées reçues qu’avaient les spécialistes d’un domaine, et heureusement qu’ils ont lancé des études sérieuses car parfois leur idée première s’est révélée fausse. Un cas dont j’ai entendu parler récemment par un vulgarisateur (un cardiologue je crois) c’était sur l’effet additionnel (positif) supposé d’un médicament sur le coeur, en fin de compte il avait un effet négatif sur cet aspect.

#52

Je ne crois pas que tout le monde a peur (à part ceux que l’on voit à la télé dans les monuments de journalisme que l’on appelle les micro trottoirs), je pense qu’ils ont marre qu’on le prenne pour des cons, alors ils sont devenus méfiants et ça les industriels/politiques ne sont pas habitués.

Je te trouve vraiment naïf de croire que les législations/normes évoluent en fonction du seul critère de santé publique.

#53

Dans ton discours, il n’y a aucune place pour la société “publique”, ou alors en tant que groupe de consommateur. J’ai bien compris que le sens de “choix de société” t’etais un peu (beaucoup) étranger.

#53.1

Le concept de budget t’est manifestement complètement étranger, tout comme l’idée que l’affectation des fonds publics demande de faire des choix et des arbitrages (pas simples), et le fait que les fonds ne sont pas illimités non plus (déjà qu’on s’endette chaque année).

Ravi de savoir que tes dépenses ne sont pas dirigées par l’argent, de mon côté je dois faire des choix dans mes dépenses.

#54

Le budget de l’hôpital n’a pas baissé, il a même augmenté. Que l’argent soit mal utilisé (accaparé par des services pas nécessairement essentiels) est un problème, mais ce n’est pas avant tout un problème d’argent). L’hôpital c’est 90 milliards d’euros d’argent public, la santé au global c’est 200 milliards. Les retraites c’est dans les 310 milliards. Ce sont les deux secteurs qui coûtent de loin le plus : enseignement sup : 28 milliards, défense : 47 milliards, intérieur : 26, educ nat : 76.

Oui, c’est un choix de société, qui consiste à ne pas encore plus détruire ce qui constitue la garantie pour le pays de continuer à exister à l’avenir. Si tu ajoutes du budget à la santé, tu enlèves cette rallonge à quel(s) ministère(s) ?

Que certains mécanismes soient contre productifs, c’est un problème, mais ce n’est pas en continuant à injecter sans compter des moyens financiers que tu le régleras.

#54.1

C’est forcément un problème d’argent quand tu as décidé de gérer ta santé comme une entreprise. Si on était resté sur le modèle hérité de la seconde guerre mondial et qui s’appelle la sécurité sociale, on n’en serait peut être pas là. Sauf que tout cet argent a aiguisé l’appétit du privé, il est arrivé par la petite porte, les mutuelles, après les cliniques/hopitaux privées et ce qui nous attends si l’on fait rien, c’est le système de santé des Etats Unies.

Bon on s’écarte beaucoup du sujet initial même si y a des petites similitudes, surtout si on considère qu’un réseau de télécommunication national ca devrait être un bien public mais je m’égare…

#55

Tu ne peux pas évacuer complètement le subjectif, que ce soit dans les données de “départ” ou que ce soit dans l’interprétation des résultats. De plus une étude scientifique n’est qu’une vision partielle d’un pb et qu’il en faut souvent beaucoup pour établir un début de consensus.

#56

Google est ton ami.

keywords : champ electromagnétique pertes en ligne haute tension

Il faut chercher des études d’ingénieurs pour avoir une méthode correcte et imagée du problème, genre “qu’absorbe un conducteur situé à N mètres d’un cable émetteur” . L’interprétation théorique tu peux la faire avec wikipédia mais ce sera plus long dans le cas réel présent.

#57

Sur des stats pour conclure à une corellation statistique à une prévalence de leucémies infantiles à proximité de champs electriques basse fréquence sans pouvoir donner le mécanisme biologique conduisant à la maladie…

D’où la faible valeur de ces études. Je ne conteste pas la méthode du reste, je dis simplement qu’on a pas répondu au problème d’articulation entre vulgarisation et action.

#58

Au hasard, pour ne pas perturber les autres appareils (surtout quand c’est du médical…)?

#58.1

Voilà. Donc on a affaire à des radio amateurs qui s’ignorent. ;-)

#59

Ils en font eux-mêmes déjà sur tous les médicaments qu’ils essaient de mettre au point (pour certains ça arrête très vite, au stade in vitro, pour d’autres ça va jusqu’à la validation sur l’homme) ; ensuite des études ça se parcourt et ça se vérifie, c’est en partie le rôle des agences sanitaires.

Ça arrive et ce n’est pas forcément synonyme de malhonnêteté de la part des médecins en question, d’autant plus qu’il existe plein de sociétés pharmaceutiques en concurrence. Ton propos flirte avec le complotisme là. Si les agences font qu’on dérembourse des médicaments (ce qui affecte les ventes), c’est bien que les évaluations sont faites avec une certaine rigueur.

Tu fais exprès ou quoi ? Je me demande si tu es un troll (un provocateur), à force.

Relis ma phrase pour comprendre le sens (et cf le déremboursement plus haut).

Vite, tout est relatif. On en parle depuis un bout de temps, et c’est en cours pour longtemps.

Mais tu te fous du monde.

Article : il faut « distinguer d’emblée ceux liés à la partie haute du spectre des fréquences de rayonnement, dits ionisants [rayons radioactifs gamma, X et ultraviolets par exemple, ndlr], de ceux, très éloignés, qui intéressent la téléphonie mobile et appartiennent aux rayonnements non ionisants ».

Quelles normes, précisément ? Dans le cas des fréquences mobiles on est dans le pur principe de précaution et ce avec des marges énormes (50 ou 100 fois).

Au final pas plus compliqué comme l’a rappelé deathscythe0666 également.

à quel sujet ?

Merci pour la rigolade.

Faudrait commencer à apporter un début de preuve de l’inverse.

#60

Franchement il y a des commentaires qui font peur, sur le côté ignorance de concepts de base.