Une distribution pas comme les autres : Emmabuntüs vise essentiellement le matériel reconditionné, pour lui donner une deuxième vie. Plongée dans une vaste trousse à outils, ainsi que dans un collectif et un mouvement luttant contre le gaspillage des ressources.

Lorsque l’on parle d’informatique, on imagine aisément de nouvelles machines flambant neuves, les dernières versions des systèmes et applications, des puces embarquant toujours plus de cœurs, du ray tracing partout, de gros datacenters, des interactions sociales et de l’hyperconnectivité. En clair, une suite rapide d’évolutions sans fin.

On devrait plutôt parler d’informatiques, au pluriel. Pour beaucoup, elle est un simple outil, qui ne devrait pas poser plus de questions qu’un lave-linge. On allume, on fait son travail, on éteint. Pour d’autres encore, elle revêt une importance capitale quand le budget est serré, voire inexistant.

Internet a beau proposer des trésors d’informations et de nombreux services en ligne – y compris administratifs – le réseau des réseaux devient un facteur d’exclusion quand les moyens ne permettent pas de s’équiper. C'est là qu'intervient Emmabuntüs, une distribution Linux qui ambitionne non pas d’intégrer les dernières nouveautés, mais d’aider à proposer des machines de récupération capables d’accomplir de multiples tâches.

- Télécharger Emmabuntüs (Debian Edition 3 recommandée, branche stable)

La petite histoire d’Emmabuntüs

La genèse du système débute en 2010, sous l’impulsion d’impératifs a priori très simples. Patrick, bénévole chez Emmaüs, participe alors au reconditionnement des ordinateurs. Il se rend vite compte que la tâche est chronophage, car il faut nettoyer les machines sous Windows XP (alors le plus répandu) et installer des outils libres capables de rendre autonomes les personnes rachetant ce matériel à bas prix.

Lui-même employé dans une grande entreprise du secteur technologique, il rédige alors plusieurs scripts pour automatiser ces opérations répétitives. Le gain de temps est là, mais ce travail ne répond pas à tous les cas de figure : nombre de machines données à Emmaüs n’ont même pas de disque dur. Il réalise alors la même opération, mais cette fois sous Ubuntu 10.10.

Peu de temps après, il participe à l’Ubuntu-Party 10.10 de Paris, au cours de laquelle il rencontre plusieurs personnes qui le convainquent de créer sa propre image ISO, pour pallier le manque éventuel de connexion internet. En janvier 2011, Patrick est interviewé par Framablog, apportant de la lumière au projet.

Intéressées, plusieurs personnes contactent alors Patrick. Le petit groupe qui se forme alors finira par se donner un nom officiel : le collectif Emmabuntüs, dont le nom contracte Emmaüs et Ubuntu. Le collectif, bien que très proche du mouvement Emmaüs, n’en est pas officiellement une émanation ni l’une des associations.

À ce moment, cette nouvelle distribution est basée sur Ubuntu. Le projet s’articule sur trois axes :

- Faciliter le reconditionnement des ordinateurs donnés à Emmaüs et, plus généralement, aux associations humanitaires

- Prolonger la durée de vie du matériel pour combattre le gaspillage de matières premières

- Faire découvrir Linux aux débutants

La distribution se veut « simple, ouverte, et équitable ». Nous examinerons le premier aspect dans notre prise en main un peu plus loin. L’ouverture et l’équité fonctionnent en revanche dans les deux sens : avec le monde du libre certes, mais également avec les logiciels propriétaires. Par exemple, en proposant après l’installation du système celle de codecs propriétaires.

Idéalement, la distribution permet de communiquer avec tout le monde, sans préférence. Un accent pragmatique qui imprime fortement marque depuis une décennie que le projet existe.

De nombreuses connexions

Le collectif s’est fait connaitre par sa mission et l’enchainement des versions du système, allant toujours plus loin dans le sens d’une intégration d’un grand nombre d’outils, afin que les personnes puissent parer à la plupart des cas d’utilisation.

Cette notoriété croissante s’est retrouvée notamment dans le nombre de partenariats plus ou moins officiels avec d’autres associations, collectifs ou mouvements, notamment : Société d’Histoire Saint-George & Dalayrac, Montpellibre, Perpinux, Infothema, FacLab, ElectroLab, Les Amis de la Terre, Festival de la Récup, PC de L’Espoir, AMELIOR ou encore e-nexus.

Des structures très diverses, les unes opérant dans la promotion du logiciel libre, d’autres dans le FabLab, et d’autres encore spécialisées dans le reconditionnement, qu’il s’agisse de matériel informatique ou non. Emmabuntüs, à l’intersection de ces univers, est donc bien placé, et la distribution s’insère naturellement dans de nombreux projets, comme on le verra.

La distribution Emmabuntüs

Les premières années d’Emmabuntüs ont été consacrées à Ubuntu. La distribution s’appuyait sur les moutures LTS (Long Term Support) du système de Canonical, pour maximiser la fiabilité. Mais après une dernière version basée sur Ubuntu 14.04 (donc en 2014), le projet bifurque : désormais, Emmabuntüs sera basée sur Debian.

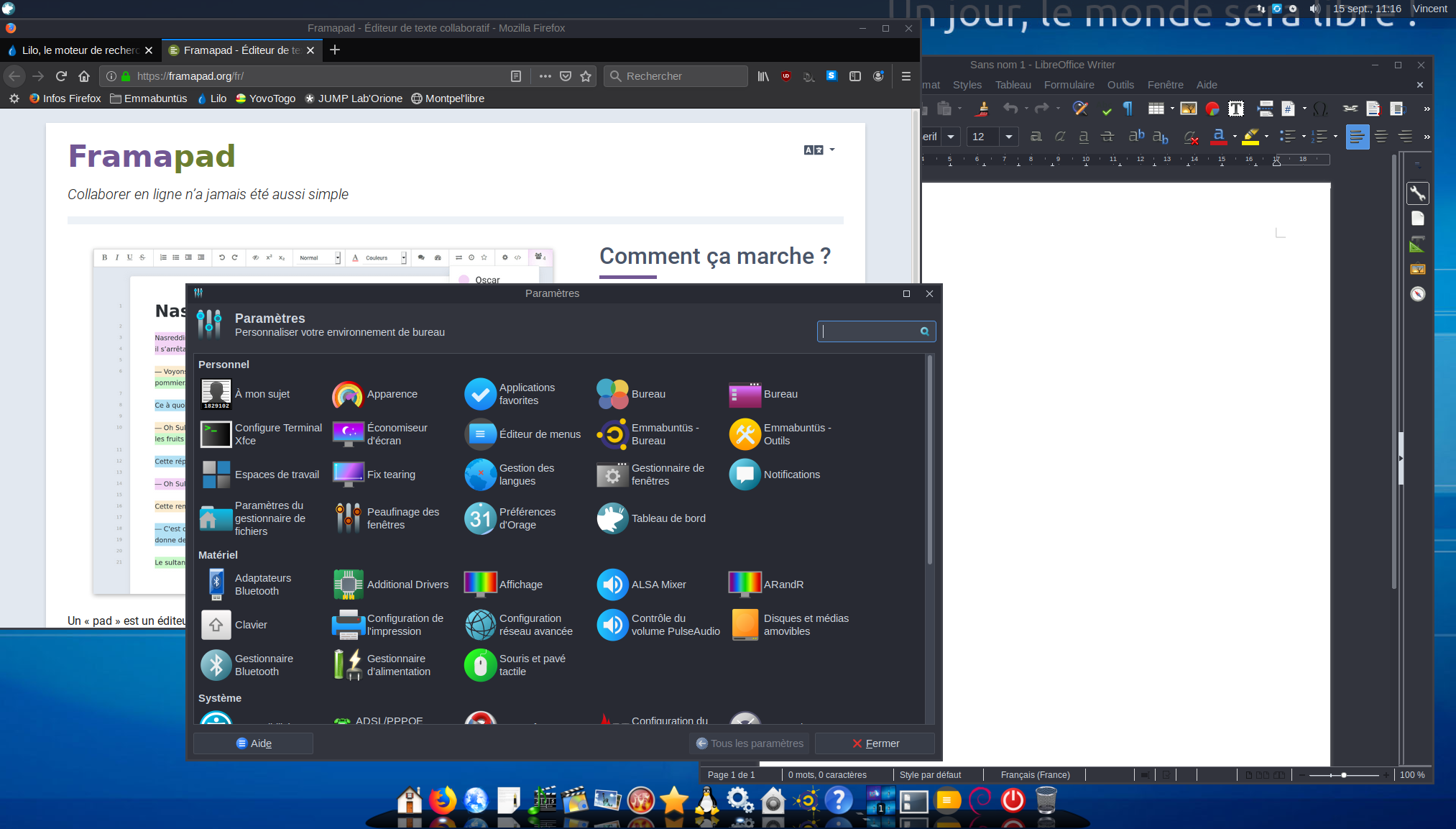

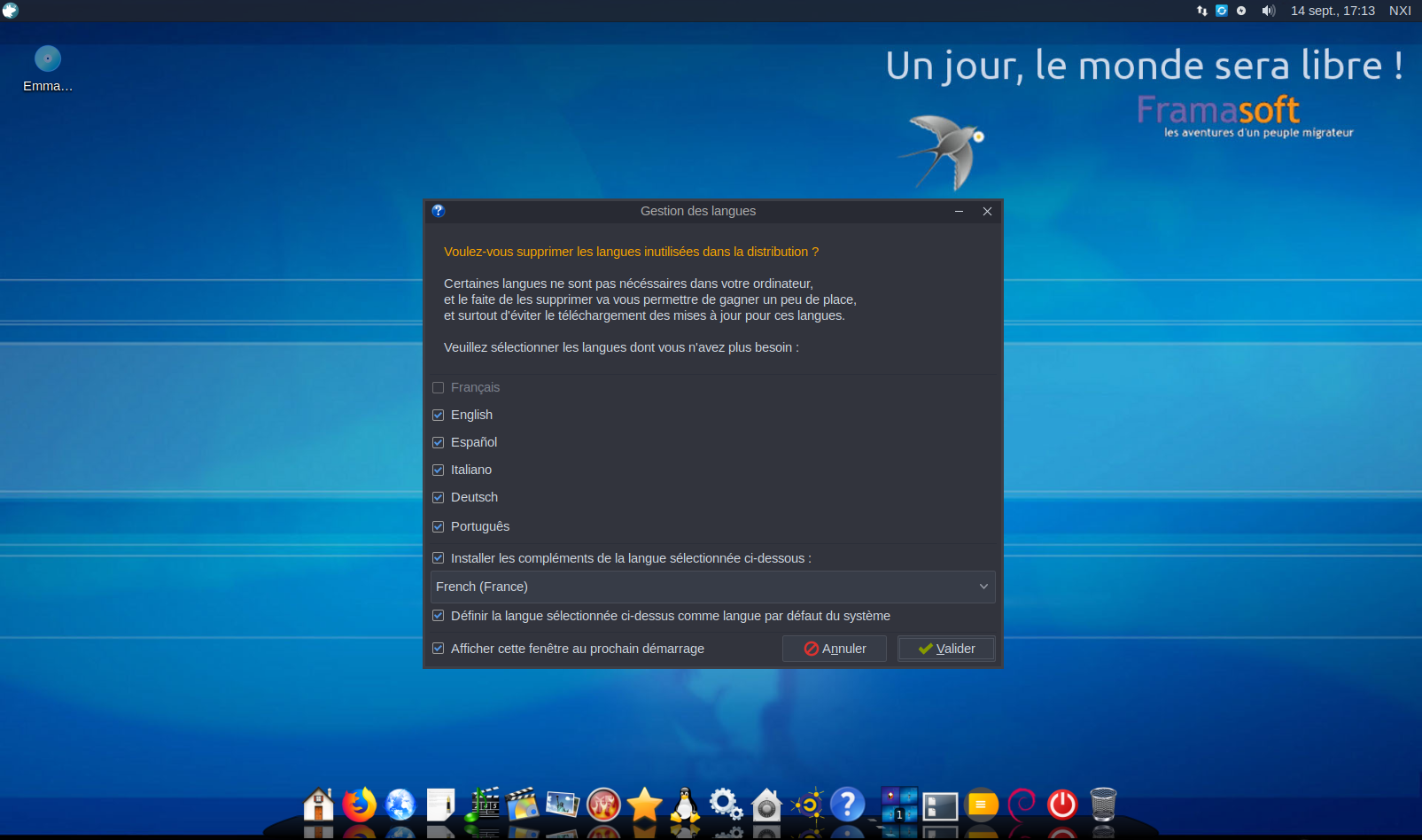

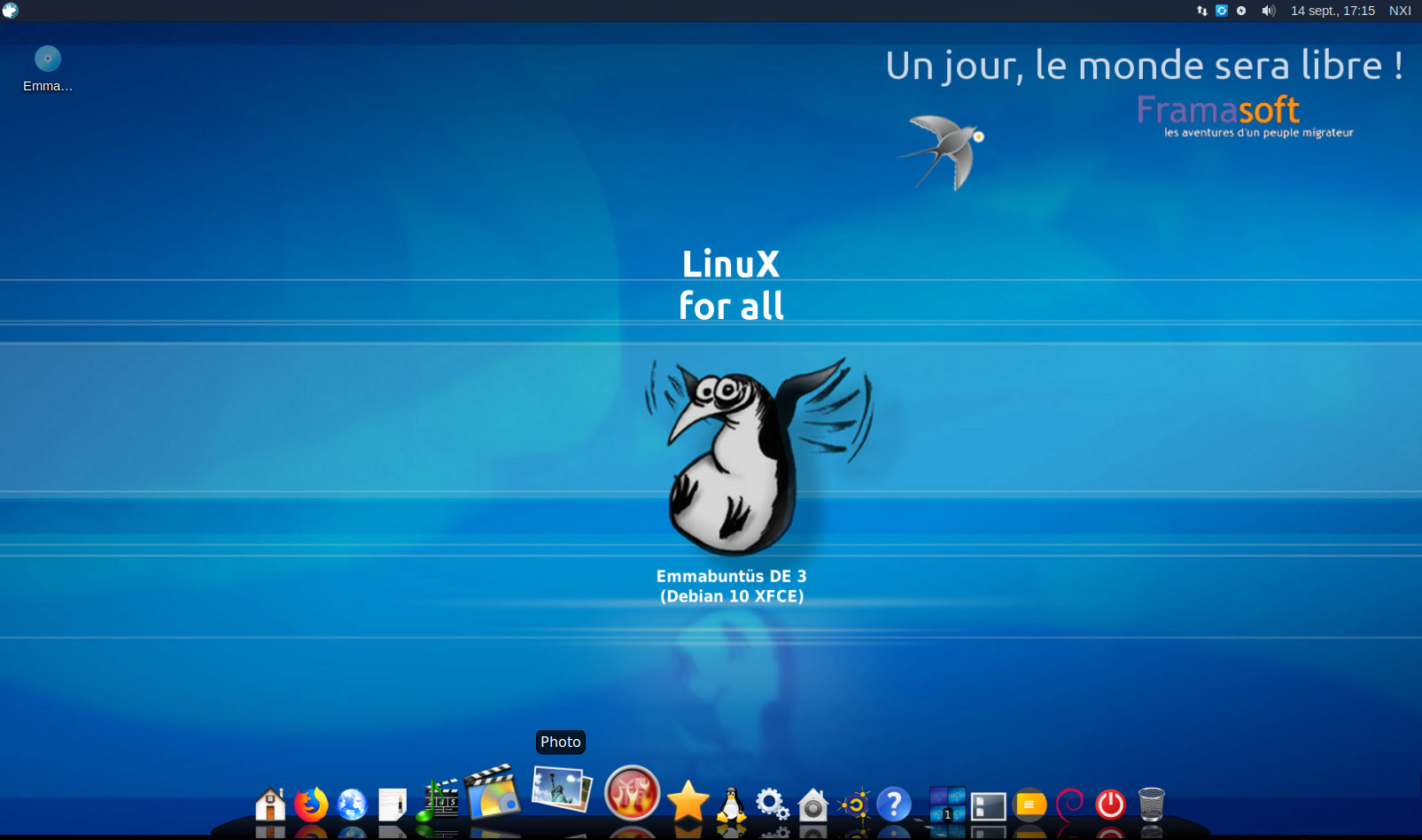

Aujourd’hui, la version stable se nomme Debian Edition 3 (la 4 est disponible en préversion), est basée sur Buster (Debian 10) et se sert de XFCE comme environnement de bureau par défaut. C’est en fait le cas depuis que Debian est utilisé comme socle. Un choix qui a du sens, car l’environnement est connu pour être particulièrement léger, un argument de poids quand on parle de matériel reconditionné, donc potentiellement ancien.

En pratique, Emmabuntüs fournit aussi LXQt, un environnement encore plus léger.

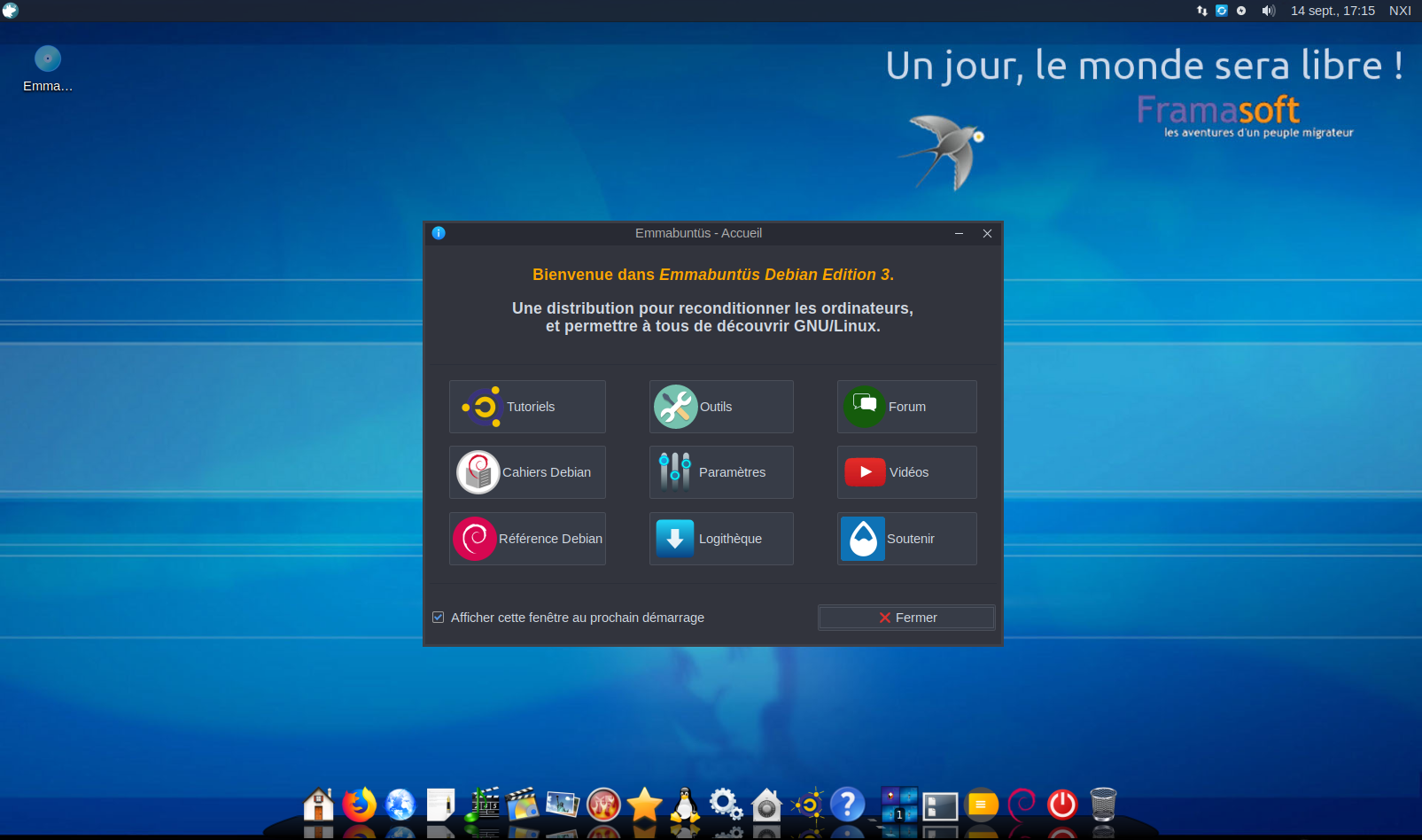

Pour qui a installé une Debian ou même une Ubuntu, celle d’Emmabuntüs ne réserve pas de surprise. Le processus est commun, qu’il soit lancé directement, ou depuis le bureau après avoir démarré la session Live depuis l’image ISO. Le premier démarrage permet de faire de nombreux constats.

D’abord, que la distribution risque de déplaire aux aficionados de la sobriété, mais nous y reviendrons. Ensuite – et surtout – qu’elle prend les devants sur bon nombre de points. Elle pose ainsi des questions sur la configuration de Cairo-Dock – utilisé pour fournir un Dock façon macOS, l’activation de divers éléments, l’installation de logiciels non libres (Flash pour Firefox, codecs, Skype, TeamViewer, polices…), la suppression des langues inutilisées, etc.

Elle accueille également le nouvel utilisateur avec un panneau de bienvenue donnant accès à des tutoriels, différents outils, le forum, les paramètres et autres.

Un très grand nombre de logiciels

La Debian Edition 3 que nous avons testée (version 1.02 64 bits) se distingue par le nombre élevé de logiciels fournis et, parfois, les compléments ajoutés. Par exemple, on retrouve la version ESR de Firefox, accompagné par plusieurs extensions, dont uBlock Origin pour le blocage des publicités, Disconnect pour élever le niveau de respect de la vie privée, HTTPS Everywhere et Public Fox, pour faciliter le contrôle parental.

On retrouve également Thunderbird, FileZilla (FTP), Wammu (gestion des smartphones), Transmission (BitTorrent), Framapad, Framadrop, Framatalk et autres services de Framasoft, LibreOffice, Scribus (PAO), Verbiste, Calibre, Clementine (lecteur de musique), Audacity, Pulse Audio, Ex Falso (édition des tags), VLC, Kaffeine, HandBrake, GIMP, HomeBank, Ancestris, Stellarium, différents jeux, de nombreux outils éducatifs, HPLIP (gestion des imprimantes HP), Wine, Font-manager, VeraCrypt, BleachBit, Déjà Dup, teamViewer, KeePassXC, Baobab et autres.

Une liste loin d’être exhaustive. Les versions LTS sont systématiquement utilisées quand elles existent. Le moins que l’on puisse est que la distribution donne le choix, peut-être même trop. Le Dock simplifie la découverte des applications, les icônes renvoyant le plus souvent à des dossiers contenant les divers logiciels d’une catégorie.

Il est évident que le système permet d’être rapidement autonome en couvrant de très nombreux besoins, qu’il s’agisse de surf sur le web, d’emails, de bureautique, de création d’arbres généalogiques, d’écoute musicale, de lecture de vidéos, de gravure, d’enseignement ou encore de retouche photos. L’ajout d’autres applications passe par Logiciels de GNOME, en renfort de Synaptic. On trouvera d’ailleurs dans la liste des flatpaks.

L’utilisation d’Emmabuntüs est globalement simple. Le Dock joue pour beaucoup et apporte un petit côté ludique à la distribution. Sachez cependant qu’il n’est pas obligatoire et qu’il est dans tous les cas complété par un menu applicatif beaucoup plus classique, que l’on peut ouvrir via son icône en haut à gauche de l’écran.

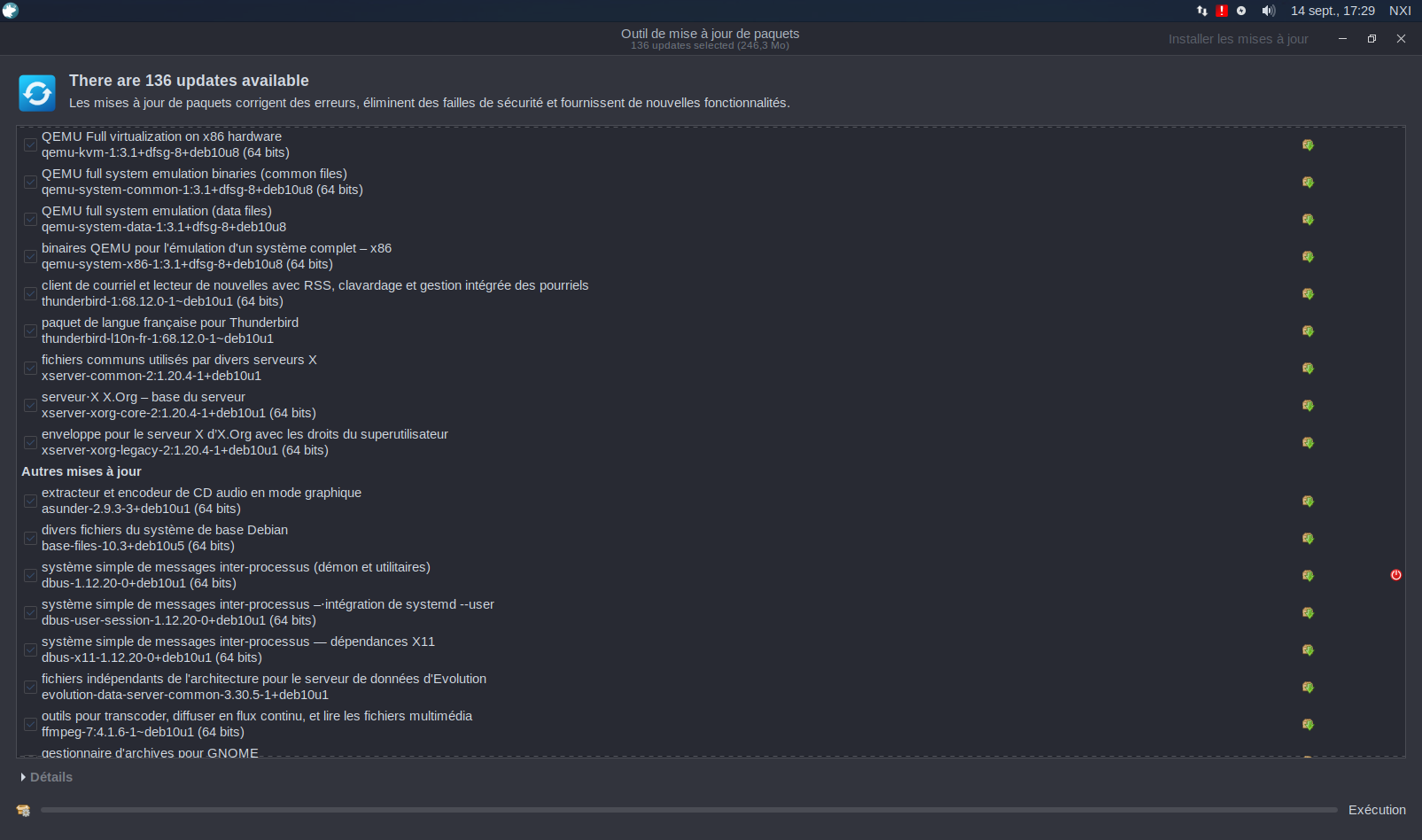

La plupart du temps, l’utilisateur n’aura pas grand-chose à faire pour l’entretien de la machine. Même si basée sur Debian, Emmabuntüs reprend des éléments d’Ubuntu. Les mises à jour se signalent d’elles-mêmes par une icône rouge dans la zone de statut en haut à droite, et l’installation se fait comme sur la plupart des distributions.

Réactivité et interface : une marge d'amélioration

D’un point de vue réactivité, Emmabuntüs ne se classe pas dans le haut du panier. C’est la contrepartie d’une distribution fournie avec environ 15 Go de logiciels en tous genres. Mais s’agissant avant tout d’une base Debian 10 avec XFCE, il n’est toutefois pas question de lenteurs.

Elle n’est tout simplement pas au niveau des dernières versions vues chez Ubuntu ou Fedora, dont les dernières moutures ont largement été consacrées aux performances, avec de très nombreuses optimisations. La philosophie derrière Emmabuntüs explique également la pléthore de logiciels et composants, ce qui pourrait rebuter certains.

Si vous êtes habitué(e) aux interfaces épurées d’une Ubuntu, d’une Mint ou d’une Fedora, la différence sera flagrante. Le soin apporté à l’interface est globalement moins important, avec un ensemble un peu « fouillis », des menus et des panneaux rassemblant souvent de nombreux éléments de manière très compacte, participant parfois à un manque de lisibilité, particulièrement à cause d’une hiérarchisation faible des informations.

Cette sensation de fouillis est accentuée par le fond d’écran par défaut qui affiche diverses écritures, mais le « problème » est vite réglé, d’autant que le choix est donné dès le premier démarrage. En revanche, Emmabuntüs a la bonne idée de fournir un thème sombre par défaut (Quogir), qui participe à rehausser l’impression de « propreté ».

En dépit d’un nombre très élevé de couleurs dans les icônes (fournies en versions classiques), la distribution n’agresse pas les yeux. Il faut toutefois replacer Emmabuntüs dans son contexte. Les développeurs sont peu nombreux et il ne s’agit pas d’un système soutenu par une grosse entreprise, comme Red Hat peut le faire avec Fedora. La priorité est de faciliter le reconditionnement du matériel, et si la distribution a cet aspect un peu brut, c’est aussi une conséquence du fonctionnement du collectif, dont la priorité est ailleurs.

Ce point s’améliorera peut-être avec le temps, mais reste accessoire face aux missions d’Emmabuntüs. Comme nous allons le voir, la distribution est également liée à différents projets et refait régulièrement parler d’elle.

Clé magique et Jerry Clan

En fait de clé magique, il s’agit de préparer une clé USB via une méthode permettant l’installation la plus rapide possible d’Emmabuntüs sur le matériel. Il s’agit d’une opération menée par Blabla Linux (plus précisément par Amaury Libert), qui a repris la méthode d’Emmabuntüs en souhaitant la perfectionner.

Dans une première vidéo, il explique la méthode :

Cette vidéo de présentation aborde les principales étapes de préparation, mais le site Debian-Facile, qui suit l’opération de près, a produit un guide complet, avec liens vers des tutoriels, scripts, images ISO, modifications à apporter à Grub, etc. Ces manipulations sont à réaliser depuis une distribution de type Debian (donc y compris toutes les Ubuntu et dérivées). Amaury a d’ailleurs préparé sa clé sous Linux Mint 20.

Cherchant à battre ses propres records, Amaury a finalement obtenu un temps de 1min20s, en comptant depuis le début de l’installation jusqu’à l’arrivée sur le bureau après le premier démarrage.

Bien entendu, les performances obtenues dépendent grandement du type de clé utilisé (interface USB2 ou 3, vitesse de la mémoire) ainsi que du matériel reconditionné. Mais l’idée est bien de continuer à créer une émulation autour de ce constat simple : un matériel ancien n’est pas forcément à jeter et peut continuer à rendre service.

Emmabuntüs est également au cœur d’un projet né en 2010 à l’ENS de Création Industielle sous l’impulsion de trois étudiants (Laure Guillou, Xavier Auffret et Chemsedine Herriche). Nommé Jerrycan – jouant avec l’idée de bidon et sur l’affirmation « Jerry can ! » - il se sert d’anciens bidons pour bâtir des PC fonctionnels à partir de pièces reconditionnées.

Florent Youzan, Jean-Pierre Koutouan, Cyriac Gbogou et le réseau Afriworkers ont créé en 2012 le groupement JerryClan Côte d’Ivoire. Le Jerrycan y a été largement popularisé. La recette est toujours la même : un réservoir en plastique de 20L environ, des composants recyclés et un système d’exploitation libre. Emmabuntüs s’est donc retrouvée rapidement associée au projet, qui avait d’ailleurs remporté le concours étudiant Humanitech de 2011.

La distribution s’est tout naturellement retrouvée sur le terrain très familier de la lutte contre le gaspillage, avec des objectifs supplémentaires : l’équipement de certaines institutions et écoles, la popularisation de l’outil informatique et la réduction de la fracture numérique.

En Côte d’Ivoire, le « Jerry » a été au cœur de plusieurs projets les années suivantes, notamment m-pregnancy pour le suivi des grossesses, JerryTub pour le suivi des malades de la tuberculose et OpenDjeliba, plateforme collaborative de production d’informations citoyennes.

Commentaires (23)

#1

Prjet excellent.

Et un bon article dessus

#2

Dommage de mettre un dock hideux inspiré de MacOs pour promouvoir le libre ^^

#3

Jerrycan, le seul qu’il ne faut pas remplir …

L’idée reste sympa, ça fait découvrir Linux, on s’épargne les “Moi ? J’ai pas installé ça !” qu’on peut avoir sous Windows et ça recycle le matos.

Par contre, 15 Go de données, faut pas déconner aussi .

.

Autant il y a des trucs auquel je comprend (Libreoffice, etc …) mais les autres comme Firefox, Thunderbird, etc … (tout ceux qui nécessite internet en fait) pourraient être téléchargé à la demande ou lors de l’installation.

Vieux PC, ça veut aussi dire vieux disque dur et on a pas nécessairement l’intérêt de tout.

Je pense moi-même dégager Plank (un équivalent de Cairo) pour utiliser une barre d’outil dédié, avec les composants de Kubuntu = un logiciel en moins !

#3.1

sauf que ça s’adresse aussi à des endroits où la connectivité ne permet pas forcément de facilement télécharger un truc comme firefox qui pèse quelque dizaines de Mo il me semble. autant que ça vienne avec.

et puis même un vieux DD fait plus de 15Go. le 1er DD que j’ai acheté en 2003 devait faire 60Go, et j’avais 4Go sur un vieux PC sous Win95.

#3.3

Mon premier DD : 20 Mo

#3.2

Après si tu veux migrer un Windowsien en “douceur”, tu as WindowsFx.

Ça garde l’illusion de Windows, avec du Wine par défaut pour les setup et autres .exe, sans la plupart des problèmes de Windows

Perso mes vieux était sous OSX (avec un hackintosh), vu qu’avec l’absence de MAJ ça commencer à craindre pour la sécurité, j’ai réussi à les migrer sous Pop!_OS. Ça fait plusieurs mois maintenant et ils ont bien pris leur repère (faut juste être présent les premières semaines pour régler les différentes interrogation).

#4

Vraiment super de parler de ce genre de projets ! C’est complétement dans la continuité de ce que j essai de transmettre au fablab où je suis bénévole dans lequel j’ai déjà accompagné quelques transitions de vielles machines sous Linux. Hâte de tester la clé si le process est disponible pour voir ça en dur :) Merci à vous de parler de ses projets importants pour l’avenir et qui montrent qu’un usage raisonné de la technologie est également possible!

#5

Attention aux pièges. XFCE est léger. Mais ce qui est lourd, c’est de charger des outils gnome ou KDE qui chargent leur environnement respectif.

En gros, XFCE consomme moins de RAM au démarrage, mais XFCE + KOffice est au moins aussi lourd que KDE + KOffice et XFCE + KOffice + GIMP est plus lourd.

Je schématise, mais on a souvent des surprises. Il faut garde run cohérence d’environnement pour ne pas saper les ressources quand on est limité (je parle de moins de 2Go de RAM, après le surcoût pèse moins lourd).

Ceci dit, mon beau père utilise Windows 10 sur un Core Solo 1.7GHz. Ce n’est pas si mauvais en fait.

C’est un choix, mais je trouve bien que la pluaprt des distro incluent des outils de base, plutôt que de devoir tout télécharger soit-même. Si je veux partir de 0, je prend un deb net install ou carrément un Tiny core Linux.

#6

excellent article merci

#7

Super article et super projet ! Bravo.

Ça me rappelle mes premières distributions Linux « grand public » : d’abord Mandrake Live puis SuSE. À une époque où avoir l’ADSL était encore un luxe de citadin.

Venant de Windows j’avais acheté chez mon marchand de journaux ce LINUX Magasine avec ce drôle de disque avec un caméléon. Une fois installé je crois que ce qui m’avait le plus épaté c’est à quel point c’était complet de chez complet en terme de logiciels installés / installables depuis le DVD sans avoir besoin d’être connecté.

Quasi tous les logiciels libres de l’époque étaient sur ce disque et même jeune j’avais trouvé que ça avait une importance énorme. À côté Windows XP était inutilisable « nu ».

Du coup je comprend très bien la philosophie d’Emmabuntus de vouloir blinder l’ordinateur avec des centaines de logiciels jusqu’à ce qu’il en ait raz la gueule :

Il faut qu’en une seule intervention d’un bénévole la machine soit utilisable directement quoi qu’on veuille faire avec. Et dans ce contexte, mieux vaut supprimer ce qu’on utilise pas plutôt que d’aller chercher ce dont on a besoin avec une connectivité qui flirte avec le néant.

#8

Salut

A Quimper (Finistère) le centre social des Abeilles avec les bénévoles de Linux Quimper depuis 2009 récupèrent des ordinateurs déclassés par des administrations et entreprises. Après les avoir reconditionnés avec une distribution GNU/linux, ils sont donnés gratuitement à toute personne ou association qui en fait la demande. Nous nous limitons à Quimper et ses environs. Nous en sommes à environ à plus de 2700 ordis distribués

Au début la distribution fut une Xubuntu 10.04 puis nous sommes passés à Lubuntu pour les ordis les moins performants et Ubuntu pour les autres. Nous avons testé la Debian 7.7 quelques mois. Aujourd’hui les machines que nous récupérons double-core et 2Go de mémoire au minimum supportent bien Ubuntu 18.04.

Pour configurer ces ordis, Clonezilla nous permet de cloner avec des clés USB ou en réseau des images que nous avons créées avec VirtualBox. Nous apportons quelques ajouts à l’image de base de Ubuntu à voir sur le wiki de Linux Quimper

https://linuxquimper.org/wiki/doku.php

Cette activité si elle permet d’occuper quelques retraités et demandeuse d’emploi, elle a aussi comme but

Une vidéo sur le site du centre des Abeilles explique notre démarche

https://www.centredesabeilles.fr/dons-dordinateurs-et-redistribution/

Avant le covid nous faisions une présentation simple pour montrer essentiellement que Linux n’est pas bien différent de Windows ou MacOs. Depuis le déconfinement nous avons créé une vidéo qui reprend ce que nous disons et qui démarre automatiquement au démarrage de l’ordi. Les bénéficiaires sont prévenus que la solution pour désactiver ce lancement automatique est en fin de vidéo…

Nous assurons le remplacement des UC en panne si nous avons du matériel d’avance.

Nous distribuons ce que nous avons pu récupéré. En ce moment l’UC et l’écran sont accompagnés d’une souris à boule. Si vous avez mieux n’hésitez pas à nous le faire savoir ;-)

René

#8.1

Dans le genre : antiX, une Debian buster proposant plusieurs bureaux légers “à chaud”, est très bien.

Je l’utilise sur un vieux Pentium Dual-Core en ayant ajouté le bureau MATE.

.

#9

Ceci dit, Ms ne semble plus oser distribuer de softs intégrés, d’où la tonne de bloatware mal finis qu’on a eus par un moment.

Car a l’époque de Windows XP/vista, on avait encore des softs intégrés classes et utiles, comme la galerie photo et Movie Maker (sortis ensuite en pack autonome connecté à Live! puis disparus…)

Moi cet article me rappelle surtout (étant un adepte du “je ferai marcher ce vieux truc”) certaines anecdotes genre les environnement X qui passent par défaut au mode 3D (adieu autonomie et performance), ou les choix côté kernel de devenir ultra strict sur les ACPI (adieu portables HPs),et maintenant la fin du X86/x32 (adieu les ultra légers)

Tout ceci est en général vieux mais ‘a détrouné de Linu pour les vieilles machines: car à mesure que les distros évoluaient, Linux s’arrêtait de fonctionner et Windows continuait…

#10

Pas besoin, j’ai fait cette migration il y a des années pour ne plus avoir à entendre “ça ? Je ne l’ai jamais installé, c’est pas moi”

Du coup, c’est Lubuntu / Kubuntu depuis plus de 5 ans et c’est <3

#11

Merci pour cet article qui montre qu’un pc n’est pas forcément un monstre de puissance, que les pc anciens peuvent rendre encore pleins de service. Pour ceux qui ont du matos de leurs placards, faîtes tourner :)

#12

Un bien bel article réservé aux abonnés, donc que les clients d’Emmaüs ne pourront pas lire pour l’essentiel.

#12.1

Il sera en accès libre dans un mois. Mais c’est vrai que, vu le sujet qui est d’utilité publique, ce délai pourrait au moins être raccourci (certains articles deviennent gratuit au bout d’une semaine, d’autres le sont parfois dès la publication).

#12.2

S’ils sont déjà usagers d’Emmaüs et qu’il y a des pc d’occaz dans le secteur, les bénévoles leur ont certainement expliqué/montré

Cet article est utile pour montrer la solution au grand public qui ne connaît pas spécialement Emmaüs

#13

Je me pose la question de savoir à quel profil d’utilisateur il destinent cette distribution ? parce que :

C’est ce que je crains. Ce genre d’interface avec des babioles dans tous les coins, qui n’ont pas forcément de cohérences les unes avec les autres, ça peut rebuter les moins technophiles qui ont déjà peur de cliquer la moindre icône, même si ça amusera 5 minutes les curieux .

#14

Ça permet justement de ne pas avoir besoin d’une connexion internet. Laquelle n’est pas accessible à tout le monde, au Cameroun, par exemple, mais pas que.

#15

Super news, quand on voit la jungle des distributions Linux, c’est sympa, de faire le tour de celle qui n’ont pas pignon sur rue mais qui répondent à un besoin particulier.

Sur quelle(s) machine(s) à été testé la distribution ? La configuration recommandée /minimale, c’est quoi ?

Ça fait un moment que je cherche un me distribution Linux qui pourrait redonner vie à des PC de milieu des années 2000 (CPU double cœur, 1 ou 2 Go de RAM), mais c’est pas facile de s’y retrouver.

Pour l’instant je suis assez satisfait de Kubuntu qui est assez réactive, mais le PC sur lequel je l’ai installé dispose de 4go de RAM.

#15.1

Lubuntu (impec avec 1 Go de RAM, Abiword et Gnumeric à la place de Libre Office Write et Calc ; mais Libre Office installable)

AntiX (une Debian buster qui propose des bureaux légers type Fluxbox préinstallés, échangeables à chaud + Libre Office, noyau 4)

et d’autres encore : LinuxLite, ToutouLinux/Knoppix…

#16

Selon moi, on peut facilement faire tourner un Linux avec 1 Go de RAM voire moins, mais après ce qui pose problème c’est le navigateur (Firefox en général), qui demande beaucoup de mémoire, surtout avec certains sites (genre FB et Twitter, mais pas que). Si on n’a pas trop besoin de sites gourmands, ou même du Web, ça va aider. Il me semble aussi que LibreOffice n’est pas si léger en mémoire.