La Quadrature et la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) viennent de déposer un référé devant le tribunal administratif de Paris. Les deux associations réclament l'arrêt du déploiement des drones de la préfecture de police de Paris, décidé pour faire respecter le confinement.

Depuis le 17 mars, les Français sont confinés pour faire face à la catastrophe du Covid-19. Sauf exception, ils ne peuvent sortir de chez eux, en attendant le déconfinement progressif à compter du 11 mai prochain. Ceux qui violent cette mesure risquent une amende de 135 euros, voire jusqu’à 3 750 euros en cas de trois récidives dans les 30 jours.

Un article de Mediapart du 25 avril, suivi par un autre de BFM ont révélé que la préfecture de police de Paris utilise désormais des drones munis de haut-parleurs. L'objectif ? « Surveiller la population et faire appliquer les mesures de confinement » explique la chaîne de TV. Les autorités peuvent adresser des messages d'alerte ou dépêcher sur place une patrouille pour effectuer des contrôles ou des verbalisations.

Les deux associations considèrent cependant que ces drones constituent « une ingérence grave et manifestement illégale dans plusieurs libertés fondamentales parmi lesquelles le droit à la vie privée et le droit à la protection des données personnelles ». Ingérence dont elles demandent l’arrêt dans les 48 heures. « Le dispositif attaqué est constitué d’un essaim de drones filmant de très larges espaces, tant publics que privés. Par suite, il porte nécessairement atteinte au droit à la vie privée ».

Leur rampe de lancement se retrouve d’une part dans la décision du 18 janvier 1995 du Conseil constitutionnel où celui-ci avait jugé que les « systèmes de vidéosurveillance assurant la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique mis en oeuvre par les autorités publiques » devaient être assortis « de garanties de nature à sauvegarder l'exercice des libertés individuelles ».

Et d’autre part, elles considèrent que ces yeux électroniques portent atteinte aux données personnelles des individus filmés à l’aide de caméras haute résolution. Ces images sont enregistrées sur carte mémoire, transmises sur tablettes ou des postes fixes. Elles seraient ensuite effacées. Là encore le Conseil constitutionnel a exposé le 22 mars 2012 que « la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel [devrait] être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif ».

Un principe de proportionnalité qu’on retrouve dans le droit européen (RGPD et directive Police-Justice) qui a une définition très vaste de la donnée personnelle : « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ».

« La pratique contestée, écrivent les deux requérantes, se compose d’un ensemble de traitements (captation, enregistrement, effacement, transmission, consultation, utilisation) de données personnelles (images de personnes physiques suffisamment précises pour en permettre l’identification) ».

Des drones plus liberticides que les caméras fixes

Pour LQDN et la LDH, cette flotte de drones surveille « en temps réel de très larges zones », notamment celles jusqu’alors difficiles d’accès comme « des jardins privés ou l’intérieur des habitations ». Or, puisqu’aucun texte ne semble assoir ce dispositif pour y prévoir des limitations, « les images captées peuvent techniquement être partagées avec divers services de l’État ou autres autorités publiques, qui pourront les exploiter pour un nombre virtuellement infini de finalités, légitimes ou non ».

Ces captations avec objectif caméra grand angle « permet de filmer des flux de circulation, des rassemblements, des zones urbaines ou rurales, ainsi que la progression de cortèges. La captation de ces images permet également l’identification des individus ».

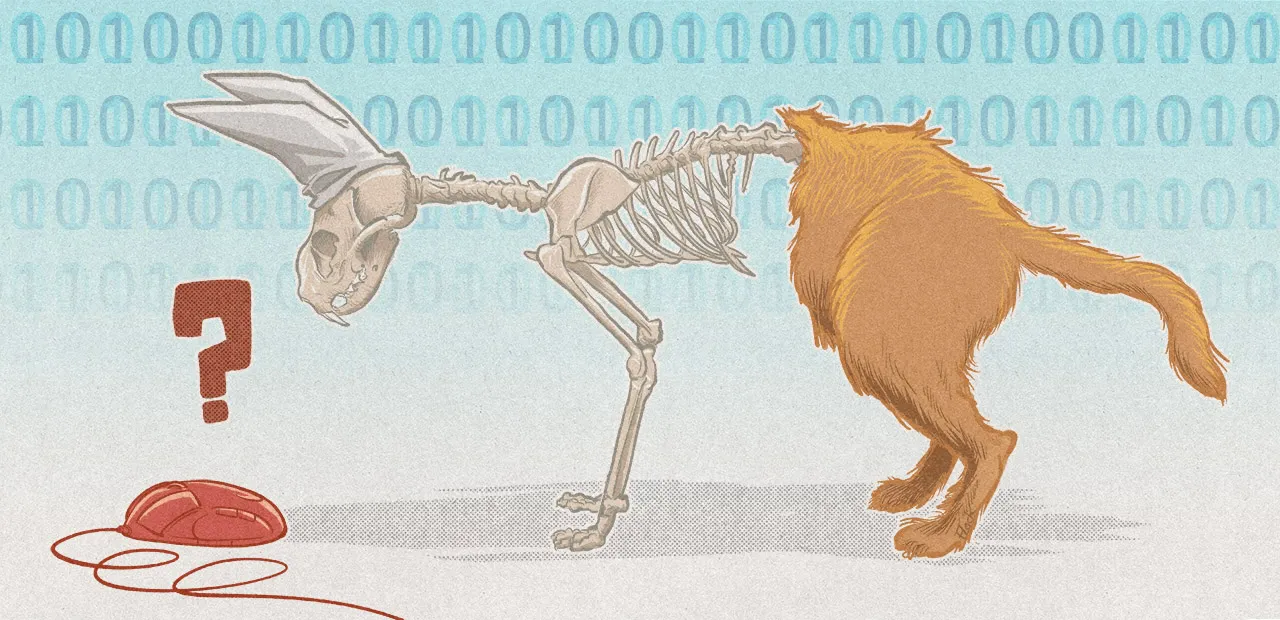

Le cœur de leur préoccupation : « La mobilité des drones rend ces derniers infiniment plus liberticides que des caméras fixes. Non seulement l’atteinte aux libertés et, en particulier, au droit à la vie privée, n’est plus limitée par les contraintes inhérentes au dispositif, relatives à l’emplacement et à l’orientation des caméras ; mais encore, à la différence des caméras fixes qui peuvent – et doivent (…) être paramétrées afin de ne pas capter des images relatives à des entrées d’immeuble, à l’intérieur des bâtiments et, d’une manière générale, à des espaces privés, les images captées par des drones mobiles captent nécessairement des images relatives à ces espaces protégés ».

Ni texte, ni notification des individus

Les cibles des deux associations sont multiples. Elles reprochent l’absence de texte, décision formelle ou notification de captation. Cette carence rend impossible le moindre droit d’accès et donc le recours effectif, et serait constitutive d’une violation du droit à l’information.

De même, cette lacune viendrait violer la Convention européenne des droits de l’Homme qui demande que l’atteinte à la vie privée ait « une base en droit interne » qui soit « suffisamment accessible » afin que chacun puisse « disposer de renseignements suffisants, dans les circonstances de la cause, sur les normes juridiques applicables à un cas donné ».

La directive Police-Justice, comme le RGPD et la loi de 1978 modifiée réclament eux aussi un socle formel. Selon l’article 31 de cette dernière loi, « les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l’État et qui [...] ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions » doivent être « autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».

La situation est plus qu'épineuse pour ces drones utilisés par la préfecture de police :

« En l’espèce, comme l’indique elle-même la préfecture dans les documents publiés par Mediapart, les traitements en cause « ne relèvent pas des dispositions du code de la sécurité intérieure relative à la vidéoprotection ». Ces traitements ne résultent d’aucune autre loi, décret ou arrêté. La CNIL n’a jamais été saisie à leur sujet. Ainsi, aucun acte administratif exprès ne fixe leurs objectifs, les catégories de données traitées ou leur finalité. À défaut de la moindre norme « énoncée avec assez de précision », aucune personne ne peut « prévoir » quand, pourquoi, ni comment son image peut être captée, puis enregistrée et transmise, par un drone de la préfecture de police de Paris ».

Très logiquement, la durée de conservation n’est nullement limitée, contrairement à ce qu’exigent les textes en vigueur. De même, le nombre de personnes ayant accès à ces images n’est pas restreint, alors que le Conseil constitutionnel exige que « la qualité des personnes chargées de l’exploitation du système de vidéosurveillance » soit définie. Ici, « aucune norme spécifique ne limite les personnes pouvant accéder aux images capturées, qui peuvent ainsi potentiellement devenir accessibles à tout service de l’État. De même, l’absence d’encadrement juridique exprès prive de toute garantie le fait que ces données soient exploitées dans la finalité exclusive de faire respecter les règles de confinement ».

De l'atteinte au principe de proportionnalité

Enfin, elles dénoncent une atteinte au principe de proportionnalité, qu’on retrouve dans l’ensemble des textes (directive Police-Justice, RGPD, Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme). La Quadrature du Net et la Ligue des Droits de l’Homme considèrent en particulier qu’ « aucune étude, aucun élément statistique, ni aucun élément matériel ne vient étayer la nécessité, l’adéquation ou la proportionnalité de ce dispositif. Il est impossible d’évaluer les critères qui déterminent les parcours de chaque drone, leur nombre, leurs caractéristiques techniques ou leurs horaires de vol ».

Les deux associations réclament donc l’annulation de la décision implicite ayant autorisé cet essaim que le préfet de police de Paris se voit enjoindre de « cesser immédiatement de capter des images par drones, de les enregistrer, de les transmettre et de les exploiter », avec une astreinte de 1 024 euros par jour de retard. Elles réclament enfin 4 096 euros pour couvrir leurs frais. Le tribunal administratif pourra rejeter leur recours déjà en considérant qu'il n'y aurait pas d'urgence, mais LQDN et la LDH pourront agir ensuite en recours pour excès de pouvoir.

Commentaires (37)

#1

Comme d’habitude les objectifs sont élargis pour couvrir de plus en plus la captation des individus, car s’ils le souhaitent avec l’horodatages et la localisation ils pourront reconstituer la totalité d’un déplacement. " />

" /> " />

" />

#2

> 1 024 euros par jour de retard et 4 096 euros pour couvrir leurs frais

On reconnaît bien les geeks, là ;)

#3

Initiative intéressante. J’imagine qu’ils nous sortiront la bonne vieille carte de la lutte contre le terrorisme pour justifier de leur saloperie volante. Cela étant, l’ensemble des attentats en France ces dernières années a fait moins de 1000 victimes, là où la gestion lamentable de la crise sanitaire en cours a déjà dépassé les 24000 morts, contre 1⁄4 en Allemagne proche.

Mais je divague : si les états étaient des terroristes, on s’en serait bien entendu aperçu depuis longtemps. C’est évident…

#4

Question : si le drône survole notre jardin, on a le droit de l’abattre?

Puisque qu’il entre dans les limites de notre propriété.

Vlà la police Germaine, sort la carabine 😅 PULL!

#5

Je ne suis pas juriste mais il me semble que l’espace aérien au-dessus de ta propriété ne t’appartient pas (on ne demande une autorisation de circuler pour tout avion passant au-dessus de ta maison).

Je me demande si il n’y a pas une limite de profondeur aussi pour le sous-sol.

#6

Il t’appartient jusqu’à une certaine hauteur. Hauteur qui est d’ailleurs variable.

#7

L’abattre de la façon dont tu le décris, je ne pense pas. C’est comme un intrus ou un voleur, on prend les mesures de légitime défense.

Un drone, un avion a, a priori, le droit de survoler une propriété privée, en respectant la vie privée, le droit à l’image et à condition de ne pas causer de dommage et de nuisance.

https://www.nextinpact.com/news/86254-interview-comment-faire-voler-son-drone-en…

https://www.dossierfamilial.com/vie-pratique/un-drone-survole-votre-maison-quels…

http://aerofilms.fr/blog/reglementation/autorisation-proprietaire-terrain-drone

#8

Article 552 du Code civil :

« La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.

Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre “ Des servitudes ou services fonciers “.

Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police. »

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI0000064289…

« Cela signifie essentiellement que le propriétaire d’un terrain est aussi propriétaire de tout ce qui se trouve au dessus et de ce qui se trouve au-dessous de la surface du terrain. »

https://www.linkedin.com/pulse/etre-propri%C3%A9taire-du-sol-cest-%C3%AAtre-dess…

#9

#10

Un drone a la droit de passer au dessus d’un propriété privé mais il y’a plein d’autre chose a vérifier/respecter avant

https://www.studiosport.fr/guides/drones/un-drone-a-t-il-le-droit-de-survoler-ma-maison.html

#11

Merci la quadrature " />

" />

" />

" />

Et comme nous défendre n’est pas gratuit, pensez à eux

#12

#13

Il n’y a pas que la préfecture de Police de Paris, il y a aussi la Gendarmerie nationale, je me suis fait arrêté à 1,2 km de chez moi, sur un chemin forestier autour d’un étang, au début du confinement, sans information lorsque j’ai pris le chemin à l’entrée (je n’avais pas encore appris que cela était interdit qui plus est), et j’ai été surpris de voir les gendarmes à moto arriver sur le parking de l’étang, au même moment que mon arrivée à ce niveau du parcours.

Ils m’ont au final laisser repartir sans amende (j’avais mon attestation numérique, ils ont galéré à scanner le QR code, avec une femme de mon âge qui sort “moi et la technologie” (sic).

#14

Merci pour les références

#15

Il n’y a pas de limite vers le sol.

Un élément criant à ce sujet est le cas de la construction de nouvelles lignes souterraines (métro typiquement) : il faut racheter le sous-terrain aux proprios par lesquels la ligne doit passer pour faire le tunnel. Ouest-France en a profité pour en faire un titre bien racoleur ici.

#16

#17

Blague à part : si la police (donc l’état) paye une amende : elle le paye à qui ?

C’est évident : elle le paie au Trésor Public. Donc à l’Etat.

Ce qui rend parfaitement ridicule la gesticulation autour du f(u)meux “droit au logement opposable”, où les associations peuvent faire condamner l’Etat en passant par la Justice (service régalien, payé par l’Etat) pour imposer une amende à l’Etat. Ca n’empêchera pas les gens de mourir dans la rue, mais ça fera tourner un peu d’argent dans les jolis tuyaux des administrations.

Quant à l’exploitation des sous-sols, je crois effectivement que le Code des Mines prévoit un bon paquet d’exceptions qui font que par exemple si vous trouvez un coffre plein de pièces anciennes sur votre terrain il vaut mieux pour vous le mettre de côté et ne rien dire, sinon vous n’en profiterez pas beaucoup…

Enfin, j’aime bien ce qui est défini dans le Code Civil. C’est simple, clair et compréhensible pour tout le monde. Mais à ce Code Civil vient s’ajouter le Code de la Construction et de l’Habitation, le Code de l’Urbanisme, le Code de l’Environnement, éventuellement le Code Rural, auquel il faut ajouter le PLU et les autres réglementations communales… on se retrouve à pouvoir planter ou construire… éventuellement, peut-être.

#18

#19

Les mouettes à la rescousse !

#20

de mémoire, si la carte DGAC est ok, tu peu voler au dessus des habitations, si ce n’est pas le but (juste de passage).

Et comme de toute façon, tu n’as quasi rien le droit de faire en amateur avec les images/Video cela regle le droit a l’image.

#21

Une servitude, c’est l’usage de la propriété privé d’autrui. Si un drone a besoin d’une servitude pour survoler une propriété privé, c’est qu’en fait, il gêne le propriétaire du terrain. Donc, il n’a pas le droit de passer (sauf à avoir un impératif qui l’oblige à survoler la propriété privée et donc à demander une servitude).

#22

#23

…contrairement à ce qu’exigent les textes en vigueur.

C’est La France Soumise de Macron: faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ou respecter la loi ce n’est que pour les gens qui ne sont rien: You don’t always have to follow the rules. That’s bullshit!

#24

En soit, à part légiférer pour cadrer l’utilisation des drones par les pouvoirs publiques (objectifs/cas d’usage, restriction d’accès aux données des caméras/micros, durée de rétention des données, identification strictement nécessaore)…

Ya quoi qu’ils pourraient faire de plus?

#25

Ceci dit, les gens qui sont gênés par ces drones doivent avoir des choses à se reprocher. Peut-être ne respectent-ils pas le confinement… Pour ma part, que la Police fasse son boulot avec un drone, une camera, des jumelles, ses yeux ou autre chose ne me pose pas de problème.

Si les gens étaient disciplinés comme dans certains pays voisins, les forces de l’ordre n’en viendraient pas à ces méthodes.

#26

Voilà bien un commentaire dont on dira, pour être gentil, qu’il a été sorti pendant que le cerveau était en pause.

Piqûre de rappel qui semble aussi nécessaire qu’urgente…

https://jenairienacacher.fr

#27

Je n’aurais pas répondu mieux, surtout avec le lien de la fin.

Funny enough, il y a d’ailleurs dedans une tribune de notre Jean-Marc Manach national. ;)

#28

Depuis quelques années nous assistons à un déferlement de lois liberticides et à des pratiques allant dans le même sens Nous sommes entrés dans une ère qui ressemble de plus en plus au régime nazi, à celui des pays de l’Est et notamment de l’Allemagne de l’Est avec les vopos et la Stasi

#29

#30

#31

Il y a encore des gens qui ne connaissent pas ce qu’était le régime de l’Allemagne de l’est tellement leur culture est immense. Ils ne connaissent pas non plus le régime nazi et les régimes des pays du bloc de l’est. Leur intelligence et leur culture me rendent très envieux.

#32

Je conseille aux personnes qui ont l’esprit confiné de regarder les émissions d’Arte regards sur la Suède et l’Allemagne. Leurs cerveaux embrumés, tel celui de carbier, pourront peut-être - mais j’en doute- en tirer quelques leçons.

#33

dis-il/elle caché(e) derrière un pseudonyme " />

" />

#34

#35

Et est-ce que tous ces pilotes de drones ont les habilitations ?

#36

#37

La République exemplaire… bravo les gars !