La bêta d’Ubuntu 20.04 est disponible depuis quelques jours. Nommée Focal Fossa, elle signe la fin du 32 bits pour la distribution Linux et, pour ceux qui l’attendent, la nouvelle mouture LTS qui prendra la relève de la 18.04. Passage en revue des nouveautés d’un système qui veut flatter l’œil.

Ubuntu 20.04 sera là le 25 avril, si tout se passe bien. Canonical a mis en ligne, comme d’habitude, sa bêta trois semaines avant. Un test limité, ne laissant place qu’aux corrections de bugs, offrant un aperçu quasi définitif sur la forme finale.

Cette nouvelle mouture sera estampillée Long Term Support (LTS), et proposera à ce titre un support technique de cinq ans. Ces versions spécifiques sont toujours plus attendues que les autres par leur aspect « qualitatif ». D’ailleurs, des distributions comme Linux Mint se servent exclusivement des LTS comme socle pour leurs propres travaux. La prochaine sera ainsi bâtie sur Ubuntu 20.04 (même si elle garde un pied sur le socle Debian « au cas où »).

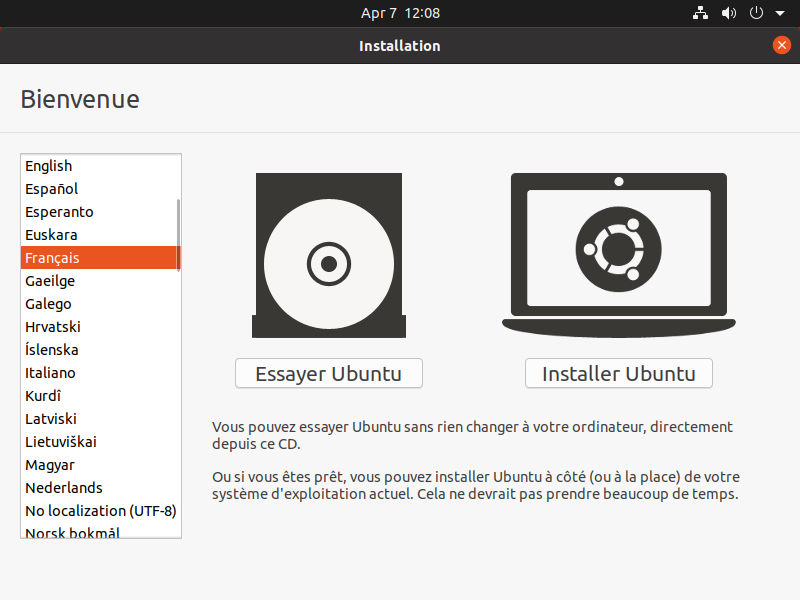

Avant de plonger dans les nouveautés de Focal Fossa, signalons que cette version 20.04 prend en charge les scénarios de mises à jour depuis19.10 (la dernière classique) et 18.04 (la dernière LTS). Mais attention pour cette dernière : la nouvelle venue est exclusivement 64 bits et ne pourra donc pas réaliser une « upgrade » sur une machine à processeur 32 bits.

Toujours un soin particulier à l’interface

Les versions LTS d’Ubuntu sont davantage appréciées par les utilisateurs privilégiant la stabilité de la machine. Elles peuvent rester en place pendant cinq ans et ne supportent aucun autre scénario de mise à jour qu’une autre LTS.

En clair, on est tranquille pendant deux ans avant d’avoir éventuellement la tentation d’une autre version. Dans le cas présent, ce sera Ubuntu 22.04. Dans l’intervalle du support, le système reçoit bien sûr toutes sortes de correctifs, en particulier de sécurité. Ce qui n’empêche pas la 20.04 d’apporter bon nombre de nouveautés.

Une bonne partie concerne l’environnement, qui se pare de divers apports. Graphiquement, le système se signale plus vite au démarrage, puisque le nouvel écran de chargement reprend celui du BIOS de la machine pour une meilleure intégration. Outre le classique nouveau fond d’écran dédié au félin, on retrouve GNOME 3.36 et sa nouvelle passe d’optimisations diverses. L’environnement a ses détracteurs – qui peuvent lui préférer un bureau plus traditionnel comme Cinnamon (Mint) – mais on ne peut lui enlever un travail significatif sur les performances réalisé depuis plusieurs versions.

Un effort particulier a été fait pour réduire encore l’utilisation du processeur pendant les animations de fenêtres et de la grille d’applications, du pointeur de la souris, du déplacement des fenêtres (et une latence réduite pour ces dernières) ou encore de l’exécution du JavaScript. Ubuntu 20.04 est donc réactive à manipuler.

Si l’on en croit les tests réalisés par Phoronix, en dehors de quelques incompatibilités avec le processeur Ice Lake d’un Dell XPS 7390, la distribution s’en sort systématiquement mieux que l’actuelle 19.10.

Le démarrage laisse place à un écran de connexion lui aussi rénové. Les nouveautés dans l’interface proviennent à la fois de GNOME 3.36 et des apports de Canonical, avec une nette volonté de cohérence. On remarque en particulier des icônes souvent rafraichies ainsi qu’un thème Yaru modernisé et existant maintenant en trois versions : standard, clair et sombre.

Mais toujours pas de bascule automatique possible en fonction de l’heure. Le menu d’alimentation en haut à droite permet maintenant d’atteindre plus rapidement la mise en veille de l’ordinateur. En revanche, le redémarrage nécessitera de cliquer d’abord sur Éteindre pour parvenir à la fenêtre où l'action est proposée.

Certaines améliorations tiennent du détail, mais participent à la sensation générale. Par exemple, un centrage plus systématique des boites de dialogue, des demandes de mot de passe permettant d’afficher ce que l’on écrit, des dossiers renommables dans la grille, un mode Ne pas déranger dans le calendrier ou une légère réorganisation des paramètres.

L’un dans l’autre, Ubuntu 20.04 fournit un bureau et un environnement agréables. On sent d’ailleurs un développement plus poussé en ce sens, car d’autres distributions commencent à se faire un nom également dans ce domaine, dont Mint.

Nouveautés fonctionnelles : il y a de quoi faire

En dépit de son statut LTS, Focal Fossa reste une Ubuntu, avec tout ce que cela implique. La distribution s’est toujours distinguée par une intégration des dernières révisions stables. À la manière d’une Fedora et contrairement à d’autres, notamment Debian qui privilégie systématiquement les versions éprouvées des composants et logiciels.

On commence donc avec un noyau Linux 5.4.0 (LTS) qui apporte son propre lot de nouveautés. En plus de la classique amélioration globale de la prise en charge matérielle, il propose notamment le support intégré de l’exFAT de Microsoft, consécutivement à la publication de ses spécifications. Le noyau fournit également un mode verrouillage, qui lui permet optionnellement de se protéger d’un code malveillant, sans empêcher – normalement – le fonctionnement des logiciels classiques. D’ici la sortie d’Ubuntu 20.04, le noyau passera sans doute à la 5.4.1/3, des évolutions correctrices de la 5.4.0.

Ceux qui ont regardé les captures de l’installation remarqueront que le support de ZFS est toujours expérimental au choix du formatage du disque. Il évolue cependant avec la version 0.8.3, permettant notamment d’activer le chiffrement natif accéléré par le matériel. Mais également le retrait de matériel, le pool TRIM et l'amélioration des performances.

Les développeurs ont également de quoi faire. Le plus gros changement est l’abandon de Python 2.x par défaut pour la version 3.8.2, qui nécessitera dans certains cas des aménagements pour les anciens scripts. La chaine d’outils évolue elle aussi avec glibc 2.31, OpenJDK 11, rustc 1.41, GCC 9.3, ruby 2.7.0, php 7.4, perl 5.30 et golang 1.13.

Pour les utilisateurs « classiques », les mises à jour sont plus traditionnelles. Ils auront à disposition les dernières versions stables des applications présentes habituellement dans Ubuntu : Firefox 74, Thunderbird 68.6.0, LibreOffice 6.4, PulseAudio 14 (préversion pour l’instant) ou encore BlueZ 5.53. À noter quand même que Thunderbird intègre par défaut l’extension Lightning pour la gestion des calendriers.

Et puisque l’on parle des apports, évoquons aussi un retrait notable : le lanceur Amazon. Après de nombreuses années de débats sur la question, Canonical s’est débarrassé de la petite application, fruit d’un partenariat avec la grande multinationale. Elle n’est même plus installée.

Notez enfin que le Snap Store est maintenant la boutique d’applications par défaut, à la place d'ubuntu-software. En dépit de son nom, elle sert bien à installer aussi bien les applications classiques que les snaps. Ces derniers sont pour rappel des conteneurs embarquant l’ensemble des dépendances de l’application. Au prix d’un poids plus important – parfois de beaucoup d’ailleurs – l’utilisateur n’a plus à se soucier des dépendances avec les évolutions du système.

Intégration par défaut du VPN WireGuard

L’un des plus gros ajouts de la distribution est sans conteste l’intégration de WireGuard au sein de la distribution. Un point d’autant plus intéressant qu’elle n’était pas prévue avant l’arrivée du noyau Linux 5.6, qui l’embarquera par défaut.

Il est possible qu’Ubuntu 20.04 l’embarque finalement, mais pour l'instant ce n'est pas assuré. Si l’éditeur a choisi de ne pas attendre, c’est parce que WireGuard a récemment franchi le palier de la version 1.0 finale, quittant son statut de bêta. Même si Canonical décidait finalement de le retirer d’Ubuntu 20.04, le VPN est présent dans le dépôt Universe, signifiant qu’il peut être installé directement sans passer par un dépôt tiers.

En l’état, WireGuard est supporté mais non installé. Pour ce faire, une ligne de commande simple :

sudo apt install wireguard-dkms -y

Pourquoi est-ce donc si important ? Parce qu’il ne s’agit pas d’une solution tierce commerciale que les développeurs du noyau – Linus Torvalds en tête – auraient choisi d’intégrer sur un coup de tête. Il s’agit d’un projet libre dont le code, sous licence GPLv2, est disponible dans divers dépôts. Il a été pensé dès le départ pour une intégration dans le noyau Linux, quand bien même des clients pour d’autres systèmes ont depuis vu le jour (notamment macOS et Windows).

Un test complet réalisé par Ars Technica il y a un an et demi mettait déjà en valeur les avantages de la solution, en matière de rapidité et de sécurité. WireGuard n’embarque que quelques milliers de lignes de code, réduisant sa surface d’attaque face à des produits concurrents comme OpenVPN (environ 600 000 lignes). Il se révélait en outre rapide. Même la qualité de son code avait été saluée par Linus Torvalds, pourtant connu pour ses coups de gueule dans ce domaine.

Les algorithmes pris en charge sont parmi les plus robustes : ChaCha20, Poly1305, Curve25519, BLAKE2s, SipHash24 et HKDF, sans aucune agilité de chiffrement. Les clés générées sont de 256 bits, sur la base d’algorithmes sans aucune brèche connue pour l’instant. Surtout, WireGuard simplifie la procédure d’activation.

Pour les intéressés, sachez que l’intégration permet surtout de créer son propre serveur VPN, qui servira donc d’interface avec le monde extérieur, ce qui implique idéalement d’y consacrer une machine. En outre, même s’il se veut plus simple, WireGuard nécessite des connaissances en sécurité, chiffrement et réseau. Il faudra notamment générer ses clés publique et privée via wg(8), configurer le serveur, gérer éventuellement la persistance NAT et pare-feu, etc.

Il y aura beaucoup plus à dire sur WireGuard dans les mois à venir avec la diffusion dans le noyau 5.6. Sachez également que le protocole a été ajouté par Google au noyau générique d’Android. On ne sait pas encore s’il sera présent dans Android 11.

Ubuntu reprend du poil de la bête

Après des années passées à errer entre des vents contraires, Ubuntu semble revivre. Fini de se dissiper dans des projets cherchant à réinventer la roue, la distribution se focalise sur ses forces et le développement reprend de plus belle.

La version 20.04 consacre un peu plus son positionnement de « distribution à tout faire » qui la rend populaire auprès du grand public. Sa prise en charge matérielle et sa simplicité la rendent adaptée à toutes sortes de machines, l’environnement installé permettant de s’atteler rapidement à la tâche.

On apprécie également que le lanceur Amazon ait enfin disparu et le maintien de l’installation minimale, qui ne laisse que le navigateur et les outils indispensables. Un choix simple qu’on aimerait voir répercuté dans Windows, comme nous l’avons maintes fois signalé.

La bêta actuelle se révèle stable, mais elle reste une préversion, à manipuler avec précautions donc. On évitera par exemple de l’installer sur sa machine principale, à moins de disposer d’une partition libre ou d’un client de virtualisation comme VirtualBox. En outre, à la sortie, il sera recommandé d’attendre quelques semaines, le temps que les inévitables premiers correctifs soient diffusés.

Si on suit le rythme classique chez Canonical, Ubuntu 20.04 ne devrait pas être proposé automatiquement aux utilisateurs avant la révision 20.04.1. Ce qui n’empêchera pas d’aller la chercher quand même dans le centre de mises à jour.

Commentaires (39)

#1

Je regrette le choix sur les snaps. Ils prennent de l’espace sur le disque dur, mettent du temps à se lancer (essayez de lancer la calculatrice ou le moniteur système).

Pour moi, c’est un système d’appoint et ne devrait pas être la stratégie par défaut de distribution des logiciels.

Sur buntu 19.10, la logithèque met en avant les snaps et l’affichage de cette information n’est assez mis en avant.

C’est clairement pour moi une stratégie qui ne me fait plus recommander Ubuntu.

#2

#3

#4

Elles peuvent rester en place pendant cinq ans et ne supportent aucun autre scénario de mise à jour qu’une autre LTS.

Donc depuis une 18.04, on ne peut pas passer à une 18.10 ? J4en doute… (ou je ne comprends pas la phrase)

#5

L’intéret d’une Ubuntu c’est que tu ne passes pas 3 h à configurer et que tu peux la laisser à des newbies qui ont un débit à 51Kbits.

Faire un grand ménage après installation me semble contre productif alors que les Snap sont au centre de la stratégie technologie de Cannonical

#6

Je pense que c’est surtout que sur les LTS, le fichier /etc/update-manager/release-upgrades est configuré en lts et non en normal

#7

Pour ma part j’ai abandonné Ubuntu en 2015 à l’époque où il y avait des craintes sur la pérennité de Kubuntu et qu’ils étaient encore sur leur délire de Mir. Je suis passé sur Debian sans aucun regret. Avec les backports la distro fait vraiment des merveilles, et question stabilité c’est vraiment top (quoique Stretch a été décevante pour KDE à ce niveau).

J’adorais les toutes premières Ubuntu en particulier Hoary qui était juste une Debian Unstable déboguée mais très légère, mais l’alourdissement de la distro et la qualité en chute libre m’ont refroidi.

#8

Tout à fait d’accord. Je suis 100% Ubuntu sur mon parc, et je me demande si il n’est pas temps de déménager. Les snaps, sont bien venus quand c’est l’unique possibilité d’installer sans tout déstabiliser, sinon je les évite à tout prix.

#9

Ok " /> Mais tu confirmes qu’avec une modif manuelle on peut passer à une non LTS intermédiaire ?

" /> Mais tu confirmes qu’avec une modif manuelle on peut passer à une non LTS intermédiaire ?

#10

Pour moi elle reste la distribution GNU/Linux de référence pour le grand public de part sa prise en charge matérielle optimale, une stabilité satisfaisante en monture LTS et une aisance d’usage qui n’a pas à rougir face à OSX ou Windows.

Le seul point qui coince c’est l’attitude incompréhensible avec snap, même si elle corrige l’erreur de la 18.04 à intégrer des snap sans intérêt par défaut (calculatrice et moniteur système), la logithèque ne fait aucune distinction entre le snap et le logiciel dépôt, du coup quand mme mr michu recherche par exemple vlc dans la logithèque, il se voit proposer deux vlc “identiques” en apparence, un sauce snap et l’autre originaire des dépôts, et la on comprends pas pourquoi… Idem pour une personne plus pointue, quand on veut un snap ou une version dépot, faut creuser pour voir ce qu’on va installer. L’expérience que j’en ai avec les snap est que c’est franchement moins performant et intégré qu’un logiciel dépot, du coup je pense que le snap ne devrait être proposé que s’il y a intérêt réel à avoir une version amont. Canonical en a pas tant finis avec ses errances….

#11

#12

L’interface d’Ubuntu, ca ne passe vraiment pas avec ses grosses icones… j’y perds un temps monstre.

Je préfère nettement mint pour ca.

#13

Pour ma part, je suis passé sur Linux Mint in fine pour plusieurs raisons, après avoir été longtemps sur Ubuntu et Fedora. Les errances d’Ubuntu et l’absence d’un bureau classique après la période fin de Gnome classique m’ont refroidi.

Toutefois, ce que j’en vois depuis quelques temps d’Ubuntu me donne envie d’y jeter de nouveau un coup d’œil. À voir…

#14

C’est ma connexion avec ma machine virtuelle à 2Go de RAM ou bien Ubuntu Sotware est vide (mais propose beaucoup de catégories toutes aussi vides, les unes que les autres)??

#15

VPN WireGuard est il compatible avec nordVpn? parceque pour l’instant l’intégration de nordvpn est assez pourave.

#16

#17

#18

Ils fournissent pas des config openvpn ?

#19

Toujours pas de partitionnement LVM granulaire visiblement…

#20

Pour changer quoi exactement ? NordVPN & co c’est surtout pour faire le “kikoo mon ip a changé” en utilisant la connexion d’un tiers chez qui transite tout notre trafic (en espérant pirater ou accéder à du contenu géobloqué le plus souvent). Passer par WG ou pas ne devrait pas franchement modifier grand chose pour de tels usages.

#21

#22

#23

Moi aussi j’ai laissé Ubuntu par une certaine désapprobation de leur système de snaps. Ils ont une fâcheuse tendance à se lancer dans des projets de leur côté : snap, mir, unity, en ignorant tout le reste de la communauté Linux. A une époque j’installais des serveurs Ubuntu aussi mais maintenant je reste sur du Debian, ça marche tout aussi bien.

Je suis récemment passé par Opensuse car j’aime beaucoup l’environnement KDE, mais j’ai l’impression un peu comme Mageia que y’a de plus en plus un manque de moyen pour maintenir une distribution fonctionnelle et innover. Des projets intéressants d’Opensuse autour des conteneurs notamment il y a quelques années semblent être aujourd’hui à l’arrêt.

Du coup, en terme de dynamisme, je suis passé du côté de Fedora, même si KDE est pas l’environnement par défaut, le “spin” (c’est le terme approprié chez Fedora), est extrêmement stable. Je recommande vivement à ceux qui apprécient l’environnement KDE et qui se désolent que peu de distributions lui accordent l’importance à laquelle il devrait avoir droit.

SInon pour Wireguard, le client GNU/Linux et Android de Mullvad utilisent Wireguard. C’est extrêmement stable, la connexion est presque instantanée, que du bon.

#24

Hello Romaindu83,

Dans la phrase de David_L, je lis surtout à la fin “pour de tels usages”, aujourd’hui beaucoup d’utilisateurs cherchant à pirater du contenu passent par un vpn pour “anonymiser” le surf alors qu’un VPN sert à sécuriser une connexion d’un point à un autre, pas à “anonymiser” un utilisateur du Web

#25

#26

#27

#28

#29

Par mon expérience vaut mieux éviter les ppa et autres manipulations de dépôts en mode pinning, c’est vite le bazar (m’a vallu une fois une réinstall complète tellement tout était en vrac car je voulais faire un retour arrière), d’où le fait que cette nouvelle méthode a le vent en poupe. Deux solutions à privilégier si on a besoin d’une version supérieure à celle proposée dans les dépots : soit une installation manuelle (plus ou moins simple selon les logiciels, permet de meilleurs performances), ou bien le snap/flatpack (installation simple, gestion des mises à jours, mais performances réduites).

#30

Je ne nie pas les avantages des snaps et autre bundles. Ils simplifient la distribution d’un programme en embarquant ses dépendences, on est bien d’accord avec ça.

Mais ce n’est pas le rôle de la distribution de gérer ces bundles mais aux développeurs eux-même, sinon on finit par avoir les mêmes soucis de programme dont la dernière version n’est pas disponible parce que le maintainer du package n’est pas assez réactif.

Pour combien de programmes as-tu réellement besoin d’un snap, ou AppImage ?

Cela devrait rester anecdotique. Si cela constitue la majorité de tes programmes, quel est l’apport de ta distribution par rapport à une autre ? Plus trop en fait, il s’agit d’un kernel avec ce qu’il faut pour faire tourner tes sandboxes et la plupart des distributions se valent.

Si tu as un grand besoin de rester à jour aux niveau de tes programmes, il vaut mieux ne pas regarder au niveau des LTS et d’ailleurs ces versions n’ont pas grand intérêt pour des machines de particuliers. Les versions non-LTS ne sont pas moins stables, elles ont juste des updates de sécurité pendant moins longtemps.

#31

qualitatif

Non, pas ici…

#32

#33

Je me dis souvent qu’il faudrait que je tente Debian, mais à chaque release d’Ubuntu, je mets à jour et j’y reste " /> J’ai passé tellement de temps à essayer de comprendre et prendre des notes dans tous les sens, pas envie de tout jeter

" /> J’ai passé tellement de temps à essayer de comprendre et prendre des notes dans tous les sens, pas envie de tout jeter  " />

" />

Après il n’y a pas que le système, il y a aussi le support, et la communauté Ubuntu est très efficace et accueillante. Je ne sais pas pour Debian.

#34

Ces deux distributions sont très proches, et les solutions pour l’une sont souvent valables pour l’autre. Mais en effet, en cas de besoin d’un support personnalisé Ubuntu est probablement préférable. La communauté Debian reste pas mal axée sur le RTFM.

À mon avis, pour changer de distribution (je ne parle pas des distrib purement cosmétiques), il faut une vraie motivation (comme une haine viscérale pour systemd, par exemple), sinon le jeu n’en vaut pas la chandelle. Et il faut prendre le temps de bien considérer ce qu’on perd et ce qu’on gagne. Par exemple, je ne connais pas assez les mécanismes de gouvernance d’Ubuntu pour pouvoir faire un choix éclairé à son sujet, et comme Debian fonctionne bien pour moi, j’y reste (même s’il m’est arrivé d’aller voir ailleurs).

#35

Je vois trois avantages à utiliser Wireguard avec NordVPN :

#36

#37

Oui, comme je disais, pas de quoi changer fondamentalement l’usage d’un truc le plus souvent kikoo.

#38

#39