Après Firefox et le nouvel Edge, voici venu le tour de Chrome de passer sous le microscope. Le navigateur de Google, le plus utilisé au monde, est devenu une référence. Mais face aux questions sur la vie privée, le reste-t-il ?

Voici donc venu le tour de l’actuel « maître du web », dont la part de marché a grandi jusqu’à devenir le navigateur avec lequel il faut impérativement être compatible. S’il fallait une preuve de ce succès foudroyant, on pourrait parler de son socle Chromium, pour lequel des éditeurs comme Microsoft et Opera ont abandonné leur code maison.

Avant de plonger dans le vif du sujet, nous allons donner quelques éléments de contexte. Car si l’histoire de Chrome est celle d’une franche réussite, le navigateur a profité d’un terrain très favorable à son arrivée.

- Télécharger Chrome pour Windows (7, 8, 8.1 et 10), macOS et Linux

- Télécharger Chrome pour Android

- Télécharger Chrome pour iOS

L’oiseau de feu et le panda roux

Avant de plonger dans les détails et petits rouages du navigateur, il faut rappeler l’impact colossal de Chrome dans le monde du web. La première bêta de Chrome est sortie en décembre 2008. Elle était très attendue. À cette époque, Google avait encore son aura « Don’t be evil » et copieusement prévenu de son arrivée dans ce domaine.

Le monde des navigateurs n’était clairement pas aussi concurrentiel qu’il l’est devenu mais avait cependant été secoué par un trublion, né des cendres de Netscape sous le nom de projet Phoenix, et devenu entre-temps Firefox. Quand ce dernier est sorti en novembre 2004, un très fort engouement s’en est suivi.

Largement applaudi par les développeurs pour son respect des standards, il est venu mettre un grand coup de pied dans la fourmilière d’Internet Explorer et sa version 6 disponible depuis déjà trois ans, aboutissant à une sclérose du web.

Quatre ans plus tard, quand apparaît Chrome, le public et les développeurs sont prêts. Le lancement est un immense succès, porté évidemment par le rouleau compresseur de Google, qui finit par le proposer directement sur son moteur de recherche, lui assurant une promotion plus que certaine. Un succès tel, en fait, que trois ans et demi plus tard, il était déjà devenu le navigateur le plus utilisé au monde avec plus de 30 % de parts de marché.

Aujourd’hui, ce résultat s'est stabilisé aux alentours de 60 %. Le poids du navigateur est colossal. Le projet libre Chromium, sur lequel est basé Chrome, a depuis enfanté de multiples rejetons dont Brave, le nouvel Edge, Opera ou encore Vivaldi pour les plus connus. Au point qu’aujourd’hui, nombre de développeurs s’inquiètent surtout de savoir si un site est avant tout compatible avec Chrome. La situation est cependant différente de ce qu’elle fut au temps d’Internet Explorer.

Car la prise en charge des standards du web n’est plus vraiment un élément différenciant aujourd’hui. Pas plus que les performances, car tous les navigateurs sont désormais capables de rendre rapidement les pages web. En ce qui concerne par contre la vie privée, il en va tout autrement. Surtout dans le cas de Google.

Lire notre comparatif de navigateurs :

- Navigateurs et vie privée : Firefox comme chef de file

- Edge : vie privée, sécurité, forces vives et carences du nouveau navigateur

- Chrome : simple, sécurisé, performant... et la vie privée ?

Vie privée : il y a de l’écho

Dans ce domaine, notre choix de Firefox comme mètre étalon n’avait rien d’anodin. Face à un éditeur – Mozilla – dont la ligne de conduite n’a que très peu varié, comment se comportent les concurrents ?

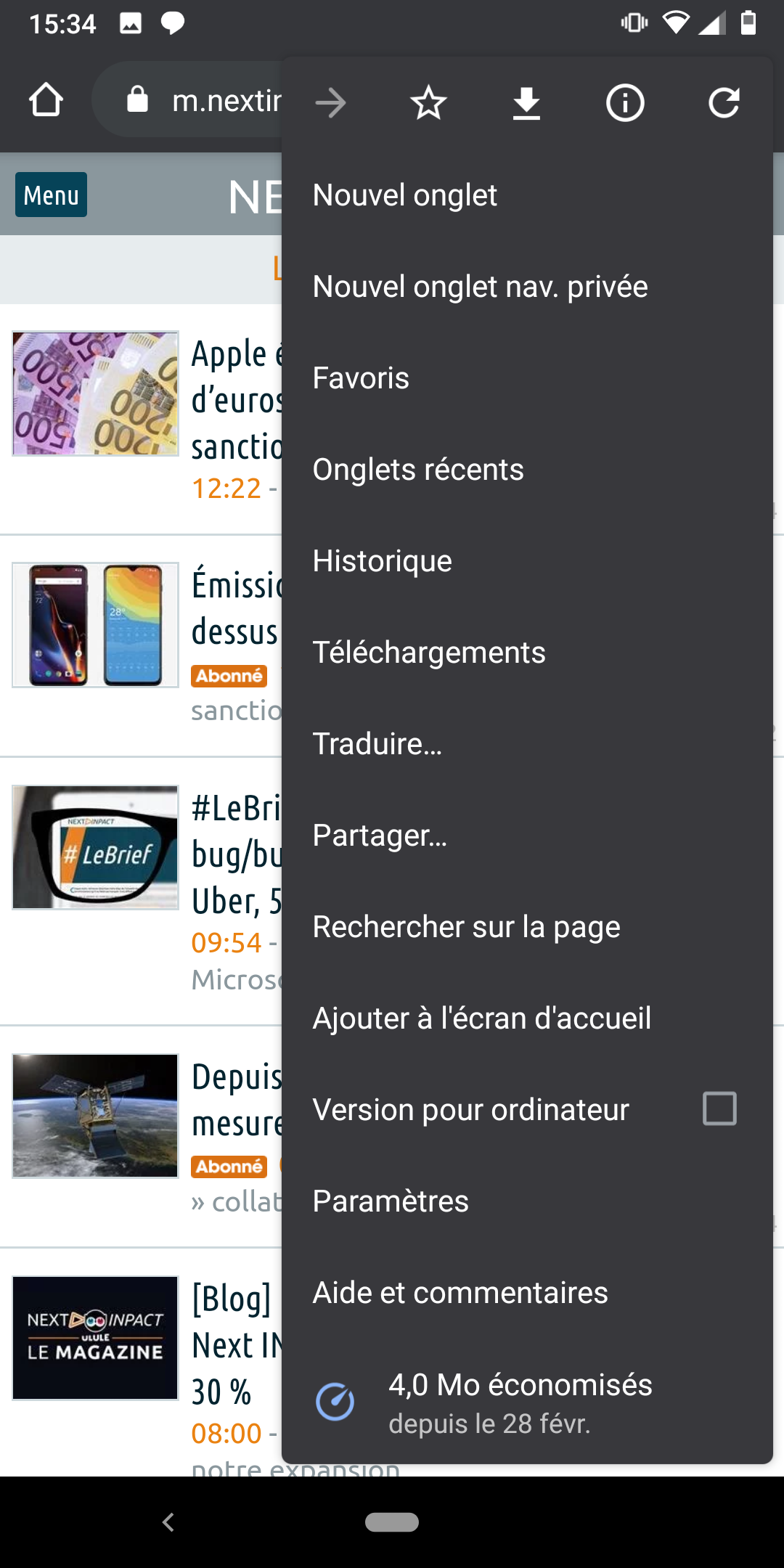

Dans le cas de Chrome, la situation est vite résumée : c'est le jour et la nuit. Firefox contient de nombreuses options pour paramétrer ce qui peut vous suivre ou non pendant votre session de surf. Sur Chrome, rien de tout ça, ou presque. Tant qu’aucune extension dédiée n’a été installée, Chrome laisse tous les mécanismes de suivi libres de s’ébattre joyeusement, en dehors de ceux détectés comme malveillants, surveillés par le service Safe Browsing de Google.

Il n’y a pas de réglage qui permettrait de définir un niveau de protection, même en prévenant l’internaute qu’il ou elle risque de voir certains sites mal fonctionner si la protection contre le tracking augmente, à la manière de ce que proposent Edge et Firefox. Il existe bien sûr certaines fonctions liées à la vie privée, mais elles ne vont certainement pas plus loin que ce que l’on trouve chez la concurrence. Envoyer un signal « Ne pas suivre » (DNT), gérer les cookies, influer sur les éléments synchronisés… la récolte est bien maigre.

En fait, Chrome propose bien quelques actions supplémentaires, mais elles sont toutes a posteriori. Supprimer les données de navigation (historique, cookies, etc.) ou celles liées au compte Google (nous y reviendrons). Pas de fonctionnalité façon Edge pour supprimer par exemple certains types de données à la fermeture du navigateur.

Sur la question du pistage, le géant américain a annoncé la fin des cookies tiers, ce qui pousse (enfin) tout le secteur à s'adapter, du fait de sa très large part de marché. Mais il pousse également d'autres initiatives comme sa fameuse Privacy Sandbox qui doit permettre de trouver un juste milieu entre certains modèles économiques et respect de la vie privée.

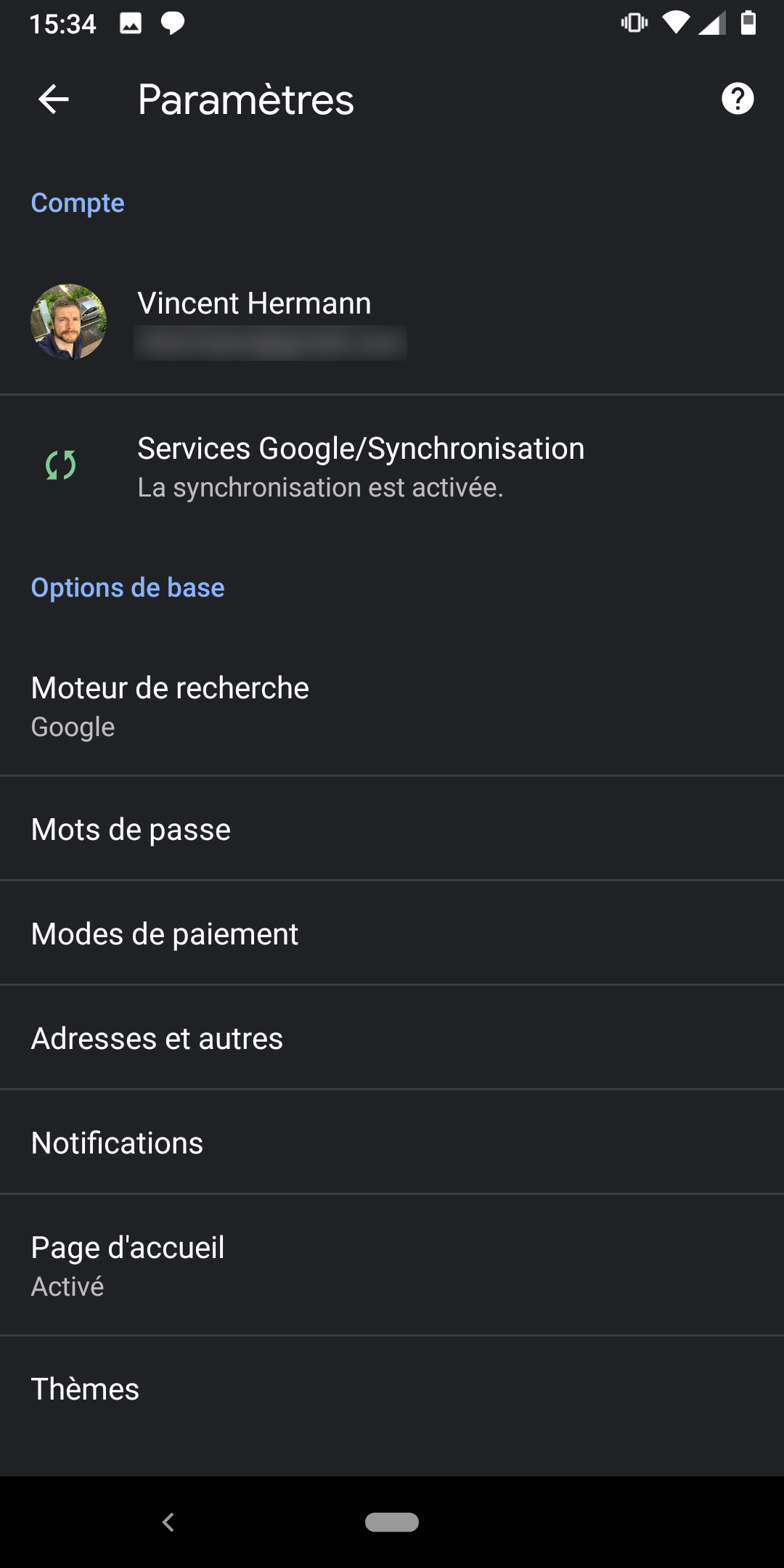

Un(e) internaute qui installe Chrome et se connecte à Gmail (ou n’importe quel service Google) déclenche en même temps le raccordement de son compte Google au navigateur. Ce dernier affiche alors l’avatar en haut à droite, signe que le compte est bien renseigné dans Chrome.

La raison invoquée par l’éditeur est aussi simple que prévisible : faciliter le parcours de l’utilisateur. Comment ? En faisant en sorte que les services maison qui seront consultés plus tard ne réclament pas encore les identifiants. Chrome n’active cependant pas par défaut la synchronisation, qui nécessite d’aller cliquer sur l’avatar pour la démarrer manuellement.

Mais cela ne change pas grand-chose au problème sous-jacent, et qui a trait à ce qu’est devenu Google avec le temps : une société dont presque 90 % du chiffre d’affaires provient de la publicité.

Quelques maigres options à connaître

Connecter le compte permet certes de simplifier l’accès aux autres services, mais il permet surtout à Google de suivre la navigation et de s’alimenter en données. Or, la firme a besoin de ces informations pour faire tourner son propre Google Ads et vendre de la publicité aux annonceurs. Chrome propose bien l’option « Ne pas suivre la navigation » (DNT), mais ce réglage est tombé en désuétude et ne dépend que du bon vouloir des sites visités.

En ce qui concerne les différents services de Google, la requête n’est tout simplement pas prise en compte, même si Google la propose en option. Comment peut-on alors se protéger un peu plus ? Si vous devez impérativement vous servir de Chrome, il existe quelques options, toutes actives par défaut, mais dont la portée est limitée et – pour certaines – à double tranchant. Par exemple, couper l’autocomplétion de la barre d’adresses arrêtera d’envoyer des informations à Google sur les adresses tapées, au détriment de la facilité d’utilisation.

Même chose pour les suggestions quand une page n’est pas trouvée.

L’étrangement nommée option « Améliorer la recherche et la navigation » partage votre historique avec Google et peut donc être coupée si vous voulez préserver davantage votre vie privée.

Cependant, elle ne sera d’aucun secours si la synchronisation est active. La solution sera alors d’aller dans les paramètres de synchronisation et de désactiver l’historique. Plus globalement, sélectionnez avec soin ce que vous souhaitez réellement synchroniser, que ce soit pour relier plusieurs machines ou en cas de réinstallation future du navigateur.

Outre l’absence totale de protection contre le tracking, Chrome n’intègre aucun bloqueur de publicité, en-dehors de celles détectées comme nuisibles ou malveillantes. Ce n’est pas une grande surprise venant de Google, et la fonction n’est d’ailleurs pas fournie en standard avec un grand nombre de navigateurs. Chrome est à ce titre un navigateur généraliste s’occupant surtout de navigation et de sécurité, pas de vie privée.

Il dispose quand même des réglages déjà mentionnés dans l’article sur le nouvel Edge. On peut accéder à la liste complète des autorisations. Il faut se rendre dans la partie Confidentialité et sécurité des paramètres, puis cliquer sur Paramètres des sites. On pourra par exemple y bloquer la totalité des cookies, ou seulement les tiers, au risque bien sûr de voir certaines fonctions disparaître dans des sites, voire les empêcher de fonctionner.

On constatera également que les popups et redirections sont bloqués par défaut, mais tous les navigateurs le font. Mais contrairement à Edge ou Firefox, Chrome ne propose qu’un panneau de site dépouillé. On y accède, comme chez les autres, en cliquant sur le petit cadenas à gauche de la barre d’adresse. Le panneau ne fait qu’informer si la connexion est sécurisée (HTTPS) et donne accès au certificat, cookies et paramètres spécifiques.

Si une autorisation particulière a été donnée (comme les notifications), elle s’affichera ici. Pas de fonction supplémentaire, de coupure directe du JavaScript ou autre.

Enfin, et comme nous l’avions noté pour Edge, Chrome est un navigateur Chromium. Il propose donc la gestion des profils de navigation, mais il ne sait pas les protéger. On aimerait vraiment qu’il soit possible d’y ajouter un mot de passe, un code PIN ou même la prise en charge des solutions biométriques via le standard FIDO2.

Les données liées au compte Google

Il faut quand même souligner que l’internaute peut prendre certaines décisions concernant les données dévorées par Google, mais elles restent limitées. En vous rendant dans les paramètres du compte Google, vous aurez ainsi accès à trois grandes rubriques : l’activité en ligne, la position géographique et YouTube.

Dans la première, vous pourrez notamment consulter tout ce que vous avez fait en lien avec vos services Google vous pouvez couper le suivi des activités, avec pour conséquence moins de personnalisation dans les publicités, mais également dans les recommandations et la manière dont le service interagissent.

Par défaut, Google supprime automatiquement ces données tous les trois mois. Ce réglage peut être changé : 18 mois, ou jusqu’à ce que ce soit fait manuellement. Il n’y a pas d’autres possibilités.

La deuxième est consacrée aux positions géographiques, donc à l’enregistrement des lieux où vous vous rendez avec un appareil, même quand vous n’utilisez pas de services Google.

Si vous vous servez par exemple de Maps, cela ne changera rien à l’historique des endroits recherchés. En revanche, le service ne vous proposera plus certaines recommandations liées aux trajets, aux endroits visités et autres. Pour une utilisation classique, on se passe très bien de ce réglage.

Mais attention, car cette option n’a rien d’absolu. Comme l’avait révélé The Guardian en août 2018, l’historique des positions n’est effectivement plus sauvegardé. Cependant, cela n’empêche pas de se servir activement de la géolocalisation pour ses services quand elle est « nécessaire ». Dans ce contexte, « des données peuvent être sauvegardées dans votre activité sur d’autres services Google, comme Search et Maps ».

Ces informations sont ainsi ensuite supprimées au bout du délai mentionné précédemment.

La troisième est réservée à YouTube et a trait à l’ensemble des vidéos recherchées et regardées. Les recommandations deviendront donc génériques. Ce qui, pour un service pour YouTube, est le nerf de la guerre.

En effet, 70 % des vidéos consultées viendraient de recommandations. On se souvient d’ailleurs de la charge de Mozilla contre ce système, puisqu’une navigation continue finissait le plus souvent par donner des contenus violents, complotistes, faisant l’apologie de la haine, etc. Le père de Firefox appelait alors Google à faire un travail très renforcé sur ces vidéos et à prendre ses responsabilités.

Toutes ces fonctions peuvent être coupées, avec les risques pratiques abordés. Il y a une certaine ambivalence sur cette question : beaucoup diraient que si l’on utilise les services Google, c’est pour les liens qu’ils entretiennent entre eux et la facilité à retrouver son environnement n’importe où. Mais on peut être amené à se servir de ces produits pour diverses raisons, auquel cas connaître ces réglages est important, car ils limitent la consommation des informations personnelles.

Sécurité : renversement de la vapeur

Même si la sécurité et la vie privée sont intimement liées, elles représentent deux domaines bien distincts. Si Chrome n’est clairement pas le champion de la seconde, il est bel et bien tenant du titre pour la première.

Cela n’a rien de paradoxal. Il y a une différence cruciale entre absorber des données pour personnaliser les publicités et laisser les connexions ouvertes aux quatre vents. Google veut vos données, mais pas les laisser à la portée du premier venu. Chrome est ainsi le premier navigateur à avoir, dès 2008, introduit le concept de sandbox pour chaque onglet.

Cela signifie que chaque site chargé se fait dans un espace isolé, empêchant toute communication non strictement contrôlée entre deux onglets ouverts, et entre les onglets et le système d’exploitation. La fonction s’est depuis standardisée, notamment dans tous les autres navigateurs s’appuyant sur Chromium. Firefox n’en est pas encore là, mais a commencé depuis Quantum à augmenter le nombre de processus.

Cette sécurité a cependant une contrepartie : le coût en consommation de mémoire vive. Ce n’est une révélation pour personne, Chrome peut être amené à consommer des quantités très importantes de mémoire. Sur les machines faiblement équipées, l’impact sur les performances peut se ressentir durement. Et plus le nombre d’onglets augmente, plus le festin devient gargantuesque.

Chrome gère en outre le protocole U2F (FIDO) et WebAuthentication (FIDO2), lui permettant de gérer les solutions biométriques rattachées au système et surtout les clés matérielles. Google en commercialise d’ailleurs via sa gamme Titan, à partir de 45 euros. À l’instar des clés Yubico et autres, elles permettent d’activer l’authentification à deux facteurs et d’utiliser une solution matérielle, nettement plus sécurisée que les autres (mais potentiellement plus contraignantes).

Chrome n’a jamais vraiment résisté aux tentatives pour percer ses défenses dans les concours Pwn2Own (pas plus que les autres), mais Google dispose d’un système de récompenses (bug bounty) pouvant aboutir jusqu’à plusieurs dizaines de milliers de dollars pour une faille, selon sa gravité.

L’éditeur est particulièrement rapide pour leur correction, les mises à jour se faisant silencieusement, même si elles nécessitent un redémarrage du navigateur pour être appliquées. En matière de réactivité, Google et Mozilla sont au coude à coude. Ces correctifs rapides sont essentiels pour colmater les brèches avant qu’elles soient exploitées. Il arrive régulièrement qu’une nouvelle version soit déployée quelques jours à peine après la précédente.

Concernant les mots de passe enregistrés, il n’y a pas de mécanisme spécifique pour en interdire localement l’accès. Leur sécurité dépend donc de celle du système d’exploitation. En cas de synchronisation, les échanges avec les serveurs de Google seront chiffrés par le compte. Notez cependant que vous pouvez choisir une phrase de passe pour imposer votre propre sécurité. En outre, utiliser un couple identifiant/mot de passe ayant fuité générera une alerte dans Chrome, qui vous proposera donc d’en changer.

Comme dans tous les navigateurs, cet enregistrement des mots de passe (et leur remplissage automatique dans les champs des sites) peut être coupé. Pour une vraie gestion des mots de passe, nous ne saurions que trop vous recommander de passer par un service dédié, comme BitWarden, Dashlane ou LastPass.

En matière de sécurité cependant, il est possible qu’Edge finisse par dépasser Chrome, tout du moins pour ceux ayant un Windows 10 Pro au moins. Comme nous l’avons vu dans notre dossier, Microsoft permet en effet l’activation d’Application Guard, qui isole alors chaque instance du navigateur dans son propre conteneur.

Google propose tout de même son programme de protection avancée, qui permet de verrouiller un peu plus les accès aux comptes, en rendant notamment obligatoire l'utilisation d'une clé matérielle. Comme nous l'avions alors souligné, il est dommage que des éléments de ce programme ne soient pas diffusés dans tous les comptes. En outre, si le service a été pensé pour les journalistes, activistes et autres, il a le désavantage de marquer le compte comme sensible.

Or, dans ce contexte, les Cloud Act américain permet toujours de piocher les données souhaitées chez toute société américaine, quel que soit l'endroit où elles sont stockées.

Synchronisation, applications et extensions

On rentre ici dans un domaine que Chrome maitrise parfaitement. La synchronisation offerte par le navigateur est très complète : favoris, applications, extensions, historique, paramètres, thèmes, onglets ouverts, mots de passe, informations de formulaires et modes de paiement. Il est l’un des très rares à prendre en charge autant d’éléments.

Traduction : si vous installez Chrome sur un autre ordinateur, smartphone, etc. vous retrouverez l’intégralité de vos informations, et donc votre environnement. Une volonté forte marquée par un Google qui considère depuis longtemps que son Chrome est davantage un environnement à tout faire (d’où Chrome OS, le nom n’a pas été choisi par hasard).

Puisqu’Edge savait le faire en reprenant la fonction de Chromium, Chrome sait également installer des Progressive Web Apps pour les sites compatibles, comme Twitter, WhatsApp ou encore INpact Hardware. Pour rappel, quand un site est disponible sous forme de PWA, un petit « + » apparaît à droite de la barre d’adresse.

Lorsque l’on clique dessus, on déclenche l’installation de l’application web, qui vient s’ajouter alors sur le bureau, dans le menu Démarrer (ou Finder, etc.) et qui se pilote indépendamment. Elle a toujours besoin du navigateur pour fonctionner, mais permet par exemple d’avoir, à côté de la fenêtre classique de navigation, un Twitter séparé.

À gauche : Chrome avec le bouton d'installation pour PWA. À droite, la PWA.

Les extensions sont évidemment l’autre grand point fort de Chrome. La bibliothèque (Chrome Web Store) contient des dizaines de milliers de modules pouvant enrichir la navigation. On y trouve les extensions et les applications web proprement dites, se différenciant surtout par le nombre de fonctionnalités qu’elles offrent.

Les extensions de Chrome sont de facto devenues une référence, dépassant de loin le nombre offert par Firefox (même si la quantité n’est en rien un gage de qualité). Tous les navigateurs issus du projet Chromium peuvent en outre récupérer les extensions en activant une option, renforçant cette sensation de référence.

On notera quand même qu’en cas d’accès au Web Store depuis Edge, un bandeau jaune s’affiche pour inviter à installer Chrome. Ce message n’apparaît pas pour les autres navigateurs issus de Chromium. Un « privilège » réservé à un concurrent potentiellement féroce.

En ce qui concerne les applications mobiles, Google jouit d’une situation privilégiée. On estime à environ 85 % la part de marché d’Android sur les appareils vendus. Une très grande majorité intègre nécessairement Chrome, qui fait partie du package fourni par Google avec Google, Maps et les autres services maison.

Cette prolifération des appareils Android a très largement concouru à asseoir la domination de Chrome, et d’autant plus que la version mobile a la plupart des fonctionnalités de la version bureau, dont la capacité d’installer des PWA. Contrairement à iOS, les applications web ont accès à un stockage local et réservé, peuvent générer des notifications et donc s’intégrer dans le système presque au même rang que les applications natives.

D’ailleurs, les éditeurs produisant des versions « light » de leurs applications ont le plus souvent recours aux PWA, qui ne prennent en général que quelques mégaoctets.

Autre élément important dans le chapitre écosystème, Chromecast. Même si on retrouve la fonction dans d'autres navigateurs Chromium, il faut la mentionner de par sa présence sur de très nombreux appareils. Les télés connectées sont nombreuses sous Android, de même que plusieurs box, notamment chez Bouygues et Free.

Pour les TV n'ayant pas Chromecast, Google vend depuis des années des adaptateurs (39 euros). On peut alors diffuser une vidéo depuis un onglet Chrome, ou n'importe quel média depuis un smartphone. Dans le cas d'un iPhone, il faut cependant que l'application utilisée soit compatible, iOS n'intégrant bien sûr pas nativement le support du Chromecast.

La vraie force vive de Chrome

La véritable force de frappe du navigateur se trouve en fait dans l’écosystème que Google a bâti. Ses services sont très utilisés puisque gratuits, offrent une bonne complémentarité et leur interface a été suffisamment travaillée pour être à la portée de n’importe qui.

Cette facilité, associée à la capacité pour Google de placarder son navigateur sur la page d’accueil de son moteur de recherche, a fourni à Chrome une opportunité et une visibilité inégalables. L’ensemble est soutenu par un navigateur à l’interface agréable, sans chichis, et dont les performances sont connues depuis plus de dix ans. Car oui, consommation élevée de mémoire ou pas, Chrome est rapide et finit souvent premier dans la plupart des tests.

L’ensemble concourt à une sensation de fluidité dans l’usage, que l’on se serve du navigateur ou des services, qui forment un tout. De nombreux utilisateurs aiment cette facilité, qui semble cristalliser toutes les promesses du cloud : on garde toujours avec soi ses données, sans plus être dépendant d’un appareil particulier, puisque tout est au même endroit.

Mais cette « indépendance » entraine une autre forme de dépendance. En mettant tous ses œufs dans le même panier, l’utilisateur a moins de chance de pouvoir partir facilement vers d’autres horizons. Bien sûr, la plupart des données (contacts, emails, agendas…) peuvent être exportées, mais la simplicité d’usage et l’absence quasi totale de contraintes sont de puissants moteurs d’inertie. Puisque l’environnement et les services savent se faire oublier, pourquoi en changer ?

À l’heure du bilan, Chrome cultive les extrêmes

Cette question résume finalement toute la situation de Chrome. Le navigateur est très performant, simple à utiliser et offre une très bonne sécurité. La visibilité matraquée par Google ne peut expliquer à elle toute seule les 60 % de parts de marché qu’occupe aujourd’hui Chrome : ses qualités sont indéniables.

Ce n’est pas non plus un hasard si tant d’éditeurs ont repris la base Chromium, open source et éprouvée. Mais puisque cette suite d’articles se concentre d’abord sur la vie privée, on ne peut que constater le fossé existant entre ce sujet précis et les qualités de Chrome. Il ne s’occupe avant tout que de sécurité, et les options proposées pour protéger la vie privée sont réduites au strict minimum. Globalement, on pourrait même dire que Chrome ne s’en occupe tout simplement pas.

Chrome est d’emblée le navigateur qui figurera tout en bas du classement sur cet aspect particulier. Aucun autre navigateur n’intègre si peu de mesures dans ce domaine et il n’est pas particulièrement dans l’intérêt de Google de trop en ajouter. Peut-être l’éditeur finira-t-il par y être contraint avec une pression croissante dans ce domaine, mais il n’en donne aucun signe pour l’instant, hors quelques « mesurettes », comme celles annoncées en mai 2019.

Notez bien sûr qu’avec une telle bibliothèque d’extensions, il est tout à fait possible d’assortir Chrome de protections diverses, tant pour la sécurité que pour la vie privée. On pense particulièrement à HTTPS Everywhere qui force le passage au HTTPS partout où c’est possible, à Privacy Badger qui bloque les dispositifs de suivi et publicités-espionnes (ces deux extensions proviennent de l’EFF) et à des bloqueurs de publicité comme uBlock Origin.

Certains argueront bien sûr que ce type de configuration n’est pas logique : si on doit installer autant d’extensions pour plier Chrome « à sa volonté », pourquoi ne pas dès lors envisager un navigateur plus respectueux de la vie privée ?

Parce qu’il n’est pas simple de changer ses habitudes. La problématique est ancienne et se rencontre très rapidement quand on aborde la sécurité et la vie privée. Il y a un travail d’éducation à faire sur ces sujets, et le curseur n’a jamais été facile à placer entre protection et facilité d’utilisation. Ces dossiers n’étant là que pour servir de repères, chacun verra midi à sa porte, car même si la vie privée est cruciale, elle n’est pas le seul paramètre à prendre en compte.

Enfin, et sur une note plus anecdotique, signalons que Chrome est actuellement le seul navigateur majeur à ne proposer aucun mode sombre. Brave, Edge, Firefox, Opera ou encore Vivaldi le proposent tous, et pour certains vont même beaucoup plus loin. Certes Chrome propose bien de récupérer des thèmes depuis son Web Store, mais si vous avez configuré votre système en sombre, Chrome s'ouvrira dans tous les cas sur une interface claire.

Au vu des moyens de Google, on se demande ce qu'attend l'éditeur, puisque la version mobile n'a pas ce problème.

Commentaires (19)

#1

Cette question, concernant la vie privée et les autres paramètres, je me la pose énormément ces derniers emps qui a vu Firefox, accuser de sévères problèmes divers et variés (onglets plantés, ralentissement de la navigation, prolématique d’éditions dans Wordpress, consommation mémoire importante, etc…).

Et c’est vrai qu’en comparant avec Chrome, on s’aperçoit que la navigation est rapide, ça ne bronche pas, ça ne fuit pas autant niveau mémoire, et le dev web est d’un autre niveau.

Mais Chrome me fait peur, entre lui qui clairement, ne fait rien pour la vie privée et Firefox qui fait tout, mais avec un navigateur qui commence, de plus à sentir la naphtaline (et on comprends pourquoi, bien que ça fasse au moins 15 que je l’utilise), je ne sais plus quoi faire devant un tel cas de conscience.

Bravo pour votre dossier cependant :) !

#2

wordpress ok je suis pas au courant mais la conso mémoire a évolué me semble-t-il et franchement pour la plupart des utilisateurs et des utilisations ça n’est pas un problème. Ralentissement de la navigation ? ben mon pc dell à 270€ affiche les pages déjà bien assez rapidement. Je ne doute pas que chrome ferait mieux mais mon cerveau ne calcule pas en milli-secondes. Le plantage d’onglets, j’en ai un peu sous linux mais systématiquement avec des vidéos donc je soupçonne plutôt mes pilotes graphiques et encore une fois c’est minime (clairement pas tous les jours).

J’ai plein de potes qui me sortent l’excuse de la rapidité mais ça n’en est plus une. Après on fait des choix. Et souvent on se trouve des excuses pour pouvoir utiliser google.

De là à dire que je m’inquiète pas d’une naphtalisation…

#3

Tu y vas un peu fort avec FF.

Autant il y a 2 ans cela en prenait la direction, mais Mozilla a su se sortir les doigts et maintenant, les nouveautes du navigateurs sont codées dans un nouveau langage et avec une recherche de perf (comme de sécurité) bien plus grande.

De mémoire le passage des add-on vers le nouveau système a fait parler et crier pas mal de monde mais maintenant ça tourne au poil.

Et pour la mémoire, faut aussi se poser les bonnes questions : pourquoi avoir 192 onglets ouverts ? J’ai jamais dépassé la 20aine même au boulot, c’est une hygiène de vie j’ai presque envie de dire.

#4

Personnellement j’utilise Firefox (sous Linux) comme navigateur principal depuis peu (3 mois). Avant, j’utilisais Chrome. J’ai quitté Chrome à cause de problèmes répétés de stabilité au fil des versions, et pour avoir un environnement unifié entre Desktop et Smartphone supportant les extensions.

Je n’ai pas du tout la même impression. Si il existe une différence de performance avec Chrome, elle n’est pas vraiment visible à l’usage. J’ai toujours énormément d’onglets ouvert et pourtant, ça consomme nettement moins de mémoire qu’avec Chrome (L’extension “Auto Tab Discard” y est sans doute pour beaucoup). Les plantages quant à eux sont vraiment extrêmement rares (1 seul plantage en 3 mois). Sinon rien à reprocher au browser. Quand quelque chose ne fonctionne pas, c’est plutôt un problème de paramétrage d’extension (uBlock par exemple) ou de la protection du tracking intégrée à Firefox que le fonctionnement du Browser lui même.

Peut être que les extensions installées sur les browsers y sont pour beaucoup dans l’expérience (bonne ou mauvaise). Pour ma part je n’envisage pas de revenir sous Chrome. Sur le Desktop comme sur le Smartphone, je considère y avoir gagné pas mal en passant de Chrome à Firefox.

#5

#6

#7

Au niveau rapidité j’ai du mal à trouver une situation ou firefox est en défaut.

Pourtant je ne le ménage pas en ayant très régulièrement plus d’une centaine d’onglets (répartis dans plusieurs fenêtres…).

A côté Vivaldi est à l’agonie.

#8

#9

Perso ce qui m’ennuie avec les autres, c’est leur absence de sécurité propre pour le compte, et se cache quasi tous (hormis le nouvel edge) derrière un password (Vivaldi qui veut pas de l’OTP/U2F sur leur compte car je cite “il y a un mots de passe de chiffrement”), a l’heure ou les mots de passe non jamais été aussi peut sécurisé cela ma repoussé vers chrome.

Firefox depuis peut a un OTP, mais leur choix anti utilisateur (suppression de fonction diverse (mais je veux pas en reparlé ici) m’a poussé hors de chez eux).

La vie privée, c’est bien mais la sécurité/vie privée, c’est mieux !

#10

#11

Ah en général les site “optimisé chrome” je ne les utilisent pas (enfin j’ai le luxe de pouvoir m’en passer on va dire), ne serait-ce que part principe.

" />

" />

Ayant connu l’époque d’IE6 pour le dev de site web, ça me rappelle de mauvais souvenirs et c’est rébarbatif

Pour l’adblock le choix est libre chez Firefox (l’excellent Ublock origin est d’ailleurs recommandé par Mozilla).

#12

#13

Ou pas, je n’arrive pas à déceler de différence entre un firefox sans ublock et avec (enfin si, les pages se chargent plus vite avec en raison du blocage d’un tas de merdier).

Intégrer un bloqueur de pub quand on domine le marché des navigateurs et des annonces publicitaires c’est facile, quand on est un outsideur dont l’autonomie financière n’est pas assurée c’est différent.

Les extensions c’est la philosophie de base de Firefox (tellement mauvaise qu’elle a été transposé chez tous les concurrent, y compris Safari).

#14

#15

(bon sang le pluriel…)

" />

" />

Je parle ici de google avec chrome.

Brave ne bloque pas les pub à proprement parler, il les remplace par des pubs “moins intrusives” (c’est son modèle économique).

Vivaldi est un navigateur destiné aux technophiles qui sauront quoi faire si une page ne s’affiche pas correctement en raison de l’adblock.

Ça n’est pas du tout la même problématique que pour Firefox.

Firefox laisse le choix, soit une utilisation basique accessible à monsieur tout le monde, soit une utilisation avancée en utilisant les extensions, c’est tout l’avantage

#16

#17

On ne doit pas utiliser le même Firefox, je pense que le problème vient de là " />

" />

#18

#19