Selon le lobby représentant l'industrie des réseaux publics, l'objectif de 80 % de prises raccordables à la fibre optique en 2022 est une « certitude ». InfraNum en profite pour détailler la progression des déploiements en cours, les échéances des prochaines années, l'avenir de la filière, la pénurie de fibre et le marché du FTTH pro.

Cette semaine, lors du « TRIP printemps 2019 » de l'Avicca (association regroupant les collectivités engagées dans le numérique), InfraNum (Fédération des Entreprises Partenaires des Territoires Connectés, ex-Firirp) dévoilait son 7e observatoire du Très Haut Débit (2019).

Cette enquête a été réalisée avec l'Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel, ainsi que la Banque des Territoires. Elle permet de faire un instantané du déploiement de la fibre dans les réseaux d'initiative publique (RIP).

C'était l'occasion pour les acteurs de ce marché de s'autocongratuler, mais aussi de formuler des doléances. Le ministre Julien Denormandie était également sur place pour apporter un soutien poli aux participants. Il en a profité pour faire quelques annonces sur la situation des AMEL (Appel à Manifestation d’Engagements Locaux), le guichet du Fonds pour la société numérique et l'arrivée d'un décret pour faciliter la réutilisation des poteaux d'Enedis. Nous étions sur place, voici notre compte rendu.

InfraNum « est certain » de tenir l'objectif du plan France THD

C'était l'occasion pour Étienne Dugas, président d'InfraNum, de revenir sur l'objectif du plan France THD. Pour rappel, il prévoit 80 % de prises raccordables à la fibre optique en 2022 (soit environ 30,7 millions de prises sur 37,1 millions) : « Aujourd’hui, on est en mesure d’évoquer avec certitude 80 % en fibre optique en 2022 ». « On en est certain », ajoute-t-il plusieurs fois pour bien marteler son propos.

Patrick Chaize, sénateur et président de l'Avicca, abonde dans le même sens, avec un peu plus de prudence : « il y a des signaux très positifs qui montrent qu'on tiendra ces engagements, mais il faut rester vigilant [...] Dans la situation actuelle, on ne peut pas dire tout va bien, que tout est merveilleux. Néanmoins, on est sur une bonne dynamique ».

Afin de proposer le très haut débit pour tous en 2022, les 6,4 millions de prises restantes (37,1 - 30,7 millions) utiliseront d'autres technologiques que la fibre. La montée en débit sur le cuivre pour 4,2 millions d'entre elles. Le THD radio ou le satellite pour 2,2 millions de locaux.

Objectif : plus d'un million de prises « raccordables » par trimestre

Fin 2018, 13,6 millions de prises étaient ainsi raccordables à la fibre : 5,34 millions en ZTD, 6,37 millions en AMII et enfin 1,98 million dans les RIP. C'est 3,2 millions de plus toutes zones confondues qu'en 2017. Pour rappel, en 2017, seulement 600 000 prises de plus étaient raccordables par rapport à 2016. La croissance accélère donc grandement.

Surtout, le quatrième trimestre était l'occasion de dépasser le million de prises – une première. Pour rappel, il s'agit dans tous les cas de « prises raccordables » à la fibre, et donc pas obligatoirement raccordées. La différence est subtile, mais importante.

Un logement (ou un immeuble) raccordable signifie qu'il « existe une continuité optique entre le point de mutualisation et le point de branchement optique [PBO, ndlr] », explique l'Arcep. Le PBO se trouve à proximité immédiate des habitations (généralement quelques mètres). On parle d'un logement raccordé lorsque la continuité de la fibre optique va du point de mutualisation jusqu'à la prise terminale optique, là où se branchera la box des clients.

Pour 2019, InfraNum table sur 4,3 millions de prises supplémentaires, soit 1,1 million de mieux qu'en 2018. Un objectif ambitieux de dépasser le million par trimestre (ce qui a été fait pour la première fois fin 2018). Un des participants rappelle à juste titre que les trois derniers mois de l'année sont généralement bons pour les déploiements de la fibre.

Interrogé sur la capacité à tenir les 4,3 millions en 2019, Étienne Dugas se montre prudent : « Est-ce qu’on les fera ? Objectivement, je n’y crois pas ». Mais ce n'est pas forcément un problème : « Quand bien même nous ferions 4,1 ou 4,2 millions, on fera les 4,5 millions en 2020 ».

Pour la suite, il est prévu de produire 4,4 millions de prises en 2021 et 4 millions en 2022, date butoir du plan France THD. Pour accélérer ainsi la cadence, un mot d'ordre : industrialisation. « Il nous a fallu quelques années pour y arriver », reconnait Étienne Dugas. Mais « une fois la machine lancée, il n’y a aucune raison qu’elle s’arrête ou qu’elle déraille ».

Avec un rythme de plus de 4 millions de prises par an (pendant cinq ans), le moindre grain de sable pourrait rapidement jouer les trouble-fêtes.

5,715 milliards d'euros pour les 3 millions de prises non financées

Si l'objectif de 2022 est tenu, il restera quand même 6,4 millions de prises non raccordables à la fibre. 3,4 millions sont déjà prévues dans le cadre des RIP après 2022, restent donc 3 millions de prises non financées sur le carreau (dans une trentaine de départements).

Dans les trois millions, se trouve le 1,1 million de prises de Mégalis Bretagne, qui vient d'annoncer un accord avec Axione. Elles sont « non financées à date » pour InfraNum, car le guichet destiné au financement des RIP est pour l'instant fermé (nous y reviendrons).

En prenant comme hypothèse qu'il y aura 15 % de raccordements longs – c'est-à-dire de plusieurs kilomètres de fibre pour une seule adresse (la ferme au bout d'un champ par exemple) – InfraNum estime que les investissements nécessaires pour les 3 millions de prises seront de l'ordre de 5,715 milliards d'euros.

3,115 milliards viendraient d'investissements privés, avec une estimation des subventions de l'État de 800 millions d'euros. C'est largement moins que le 1,3 à 1,5 milliard évalué il y a 18 mois, notamment grâce à une participation du privé plus importante et une réduction des coûts grâce à l'industrialisation. Il resterait ainsi 2,6 milliards de fonds publics à mobiliser par les collectivités, l'Europe, etc.

Des recrutements en masse, qu'en faire ensuite ?

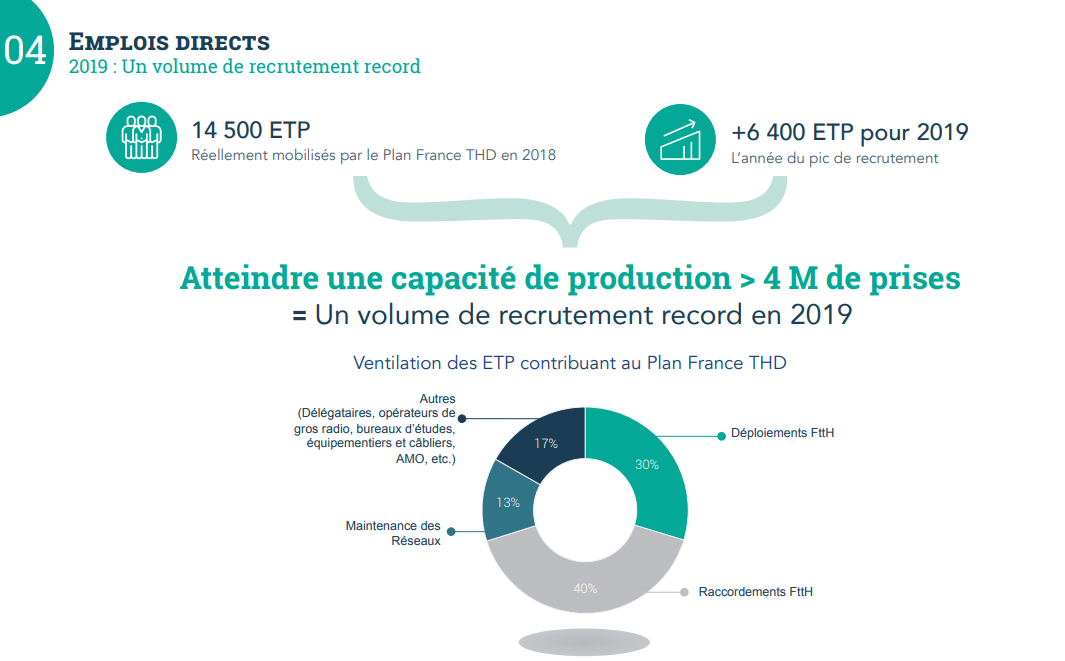

Au-delà des querelles de clocher sur l'attribution des RIP, les acteurs font face à des difficultés. La première d'entre elles : les ressources humaines. Le président d'InfraNum explique avoir eu « beaucoup de problèmes à recruter et à former ». En 2018, l'équivalent de 14 500 temps pleins ont été mobilisés pour le plan France THD.

2019 devrait être l'année du pic du recrutement avec 6 400 ETP (équivalents temps plein) supplémentaires, une montée en puissance nécessaire pour atteindre l'objectif de plus de 4 millions de prises raccordables cette année. 1 300 ETP rien que pour la région Île-de-France et plus de 2 500 pour les quatre régions du sud de la France.

Alors que le pic de production est attendu pour 2020/2021, la question est de savoir ce qu'il adviendra de cette main d'œuvre, une fois la France fibrée. En effet, InfraNum prévoit pas moins de 27 800 ETP dans les entreprises en 2022. Certes il y aura encore 20 % de prises à fibrer, qui sont par définition les plus complexes et coûteuses, mais il faut anticiper l'avenir.

Pour Étienne Dugas, une seule solution : « l’issue, c’est l’exportation ». Afin de faciliter son expansion, la filière a été labélisée par l'État, au même titre que l'agronomie et l'aéronautique, et fait partie du Conseil national de l'industrie.

Elle peut ainsi obtenir des « aides diverses et variées ». Financières certes, mais aussi auprès de la Direction générale des entreprises (DGE) et du ministère des Affaires étrangères. La filière Infrastructure et numérique peut ainsi accompagner des membres du gouvernement dans des voyages pour « chasser en meute » avec les opérateurs et le BTP par exemple. L'Europe et l'Afrique sont les deux principales cibles.

Pas de pénurie, mais la situation reste tendue

En 2017, 13 000 000 km de fibre ont été nécessaires pour assurer les déploiements. En 2018, le chiffre grimpait à 21 300 000 km. Cette année, 25 700 000 km sont prévus, puis un peu plus de 26 000 000 pour 2020, 2021 et encore en 2022.

Sur les 21,3 millions de km de 2018, 17 millions ont été fournis par les entreprises du Sycabel (Syndicat professionnel des fabricants de fils et de câbles électriques et de communication), contre 13 millions de km de fibre en 2017. Pour InfraNum, les fabricants français et européens ont répondu à l'appel du plan France THD. Le reste provient de l'importation.

Alors que le spectre de la pénurie inquiétait le secteur pendant un temps, Pierre-Michel Attali (vice-président InfraNum) se veut désormais rassurant : « les tensions et le risque de pénurie sont plutôt dernière nous ».

La guerre des poteaux

Pour déployer la fibre, deux solutions : passer en souterrain ou en aérien. Dans les zones très denses, la première solution est évidemment majoritaire (94 % du linéaire des réseaux), alors que 42 % de la fibre dans les RIP passe dans les airs. La situation va encore s'aggraver : « plus on avance en zone RIP, plus le volume de linéaire en aérien va être important », explique InfraNum.

Si l'on prend en compte la répartition au niveau national cette fois-ci, l'aérien représentait 28 % des linéaires en 2018 et grimpera jusqu'à 39 % en 2022. Dit autrement, de 80 000 supports Enedis utilisés pour passer la fibre en aérien, le nombre va être multiplié par 3,5 en quatre ans pour atteindre plus de 280 000 poteaux.

Ajouter une charge sur un poteau peut être synonyme de remplacement si le poids qu'il supporte devient trop important face aux normes de sécurité. Ce n'est évidemment pas calculé au pifomètre et un cahier des charges précis existe. Il a été révisé et les coefficients de sécurité ont été « drastiquement renforcés » par un décret en 2001 faisant suite aux tempêtes de 1999.

InfraNum souhaite revenir au décret de 1991, ce qui permettrait de « diminuer drastiquement le changement des poteaux » avec une baisse de 30 % environ. Actuellement, les équipes en charge du déploiement sont obligées « de changer un poteau sur trois ».

Sur un total de 200 000 supports prévus entre 2019 et 2022, l'économie peut être substantielle. Julien Denormandie (ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales) était présent dans la salle et annonçait publiquement que le décret serait publié le 15 juin.

InfraNum veut en finir avec les AMEL et rouvrir le guichet

Sur la question des AMEL, le ministre, InfraNum et l'Avicca sont enfin d'accord : il faut en finir. Pour rappel, le projet AMEL a été dévoilé par le gouvernement fin 2017. Il permet aux collectivités de déclarer les zones qu'elles veulent proposer aux opérateurs privés afin de déployer un réseau FTTH sur leurs fonds propres ; le but était de permettre un repartage.

L'Arcep donne son avis sur l'accord, ensuite avalisé par le gouvernement avec la publication d'un arrêté. De fait, les AMEL sont considérées comme financées par InfraNum dans son observatoire (elles ne sont donc pas dans les 3 millions restants) puisque ce sont les opérateurs qui mettent la main à la poche.

Depuis des mois, les procédures trainent en longueur et la fermeture des AMEL prévue pour mi-2018 a été largement repoussée. Début mai, le gouvernement acceptait les trois premiers dossiers en attente dans « les zones rurales des départements de la Côte d’Or (Altitude Infrastructure), du Lot-et-Garonne (Orange) et de 3 des départements de la région sud PACA (SFR) ». Il faut encore attendre un arrêté ministériel afin d'entériner cette décision.

Lors du TRIP Avicca, Julien Denormandie a annoncé la publication imminente des décrets. De plus, « nous aurons terminé toutes les négociations [des AMEL] au 15 juin », ajoute-t-il. Pour InfraNum, « ce n'est pas suffisant », le lobby souhaite la réouverture du guichet du Fonds pour la société numérique (FSN) destiné au financement des réseaux d'initiative publique. Il permettrait ainsi « aux collectivités de lancer un RIP si elles n’obtiennent pas satisfaction », notamment dans le cadre des AMEL.

« On ne pouvait pas faire les AMEL et le guichet. Pour donner chance aux AMEL il fallait suspendre le guichet pendant ce temps », explique de son côté Julien Denormandie. Lors de son allocution, le ministre n'a par contre pas donné de date pour une éventuelle réouverture.

Le même jour, lors d'une réunion avec trois ministres (dont Jacqueline Gourault et Julien Denormandie), InfraNum a pu prendre la température : « ils reconnaissent unanimement qu’il faut rouvrir le guichet, mais trois ministres, ça ne fait pas le gouvernement ».

La charge d'InfraNum sur la fibre pro

Lors d'une table ronde, Guillaume Mellier (directeur fibre, infrastructures et territoires à l'Arcep) est revenu sur les offres FTTH à destination des professionnels, avec un constat amer (mais pas nouveau) : « Les actions privées restent largement insuffisantes. Aujourd'hui, on a un déficit de disponibilité de fibre abordable pour les entreprises sur le territoire, c'est un constat que le régulateur a posé depuis plusieurs années ».

Il reconnait qu'il faut en faire beaucoup plus sur ce segment et rappelle que l'Arcep est « en train de dérouler une stratégie qui vise à démocratiser la fibre pour les entreprises ». Selon Guillaume Mellier, elle porte d'ailleurs ses premiers fruits avec « Bouygues qui se renforce sérieusement [avec le rachat de Keyyo et Nerim, ndlr], Free qui a annoncé une opération de rachat [de Jaguar Networks, ndlr] ». Bref, pour le directeur fibre, « on ne peut que se réjouir de la dynamique qui est en cours sur ce marché ».

Étienne Dugas n'est pas du même avis. Il rappelle que, lors de son arrivée à la tête de l'Arcep, Sébastien Soriano avait placé le marché entreprises comme une de ses priorités de son mandat... mais « on reste encore sur notre faim », lâche le président d'InfraNum.

« Est-ce que la concentration est un bon signal ? Je ne suis pas sûr... », ajoute-t-il pour répondre à Guillaume Mellier. « Je ne comprends pas pourquoi Bouygues Telecom et Free n'ont pas été directement attaquer Orange et SFR sur les parts de marché entreprises ». Étienne Dugas rejoint par contre Guillaume Mellier sur un point : la généralisation du FTTH va « forcément dynamiser le marché » des professionnels.

Lors de son discours de présentation, Pierre-Michel Attali s'est également montré critique : « Les offres de gros, malgré le travail de régulation de l'Arcep, ne permettent pas toujours aux opérateurs alternatifs de répliquer les offres de détails d'Orange et de SFR ». Il cite quelques exemples : « absence d'offres activées, des offres de gros parfois plus chères que celles au détail, problèmes de qualité de service qui n'est pas à la hauteur du cuivre... ».

Commentaires (26)

#1

Tres interessant, merci pour ce compte-rendu complet !

#2

Pour rappel, il s’agit dans tous les cas de « prises raccordables » à la fibre

" />

" />

et donc pas obligatoirement raccordées. La différence est subtile, mais importante….

je le vois en discutant avec les gens !!!

#3

« Un logement (ou un immeuble) raccordable signifie qu’il « existe une continuité optique entre le point de mutualisation et le point de branchement optique [PBO, ndlr] », explique l’Arcep. Le PBO se trouve à proximité immédiate des habitations (généralement quelques mètres). On parle d’un logement raccordé lorsque la continuité de la fibre optique va du point de mutualisation jusqu’à la prise terminale optique, là où se branchera la box des clients. » [suivi des shémas du réseau de distribution dans l’article Next inpact]

#4

Ben je dois être une exception : j’habite à Lyon, mon immeuble est éligible à la fibre, certains de mes voisins l’ont (mon voisin du dessus par exemple), mais moi je ne peux pas l’avoir. J’ai passé des mois, avec chacun des opérateurs, un par un.

" />

" />

Apparemment il un soucis au niveau du boitier de raccordement de l’immeuble, qui serait enregistré à une mauvaise adresse, et au final personne ne peux rien faire. Youpi. D’après les différents des techniciens qui sont passés, pour me brancher au boitier il faudrait qu’ils débranchent quelqu’un d’autre. Je ne m’y connais rien, du coup je ne peux ni les contredire ni vraiment piger de quoi il retourne.

Tous les techniciens m’ont aussi dit qu’il fallait voir ça avec SFR parce que c’était eux qui avaient fibré l’immeuble, mais qu’ils veulent rien faire. Et quand j’ai contacté SFR, ils m’ont installé leur internet pourri qui passe par le câble télé (je retrouve plus le nom). Et au bout de 6 mois de démarches, des 1⁄2 journées de congés dans tous les sens, etc., j’en ai eu sérieusement plein le c#l, du coup je suis toujours là-dessus.

Ça fait bientôt un an, je me dit que je pourrais retenter ma chance, mais je suis à peu près sûr du résultat

Si vous avez des conseils, je suis preneur.

#5

Le genre d’article qui me fait chialer. J’ai du readsl étendu. A 180kos. Moi la fibre, c’est un mirage

#6

Et pourquoi ne pas envisager un routeur/modem 4G ?

" />

" />

Bien que le faire-use bon usage soit limité en quantité par les opérateurs, les débits eux sont plus que satisfaisants comparés à de l’ADSL basique.

Sinon, au pire, tu as les signaux de fumée.

#7

je vois de plus en plus de poteau qui pousse :), hier j’ai croisé un camion ‘poseur’ le gars etait seul avec une vingtaine de poteau sur le camion et une grue foreuse/levage et sa télécommande sans fil.

avec une dizaine de camion cela fait environ 200 poteau par jour voir plus si il recharge au depot ou qu’un camion lui apporte. J’imagine qu’ils ont plus de 10 camions sur toute la france. Visiblement il ne remplace que certain poteau, ca risque effectivement d’aller assez vite

dans mon quartier ils ont posé les poteaux l’année dernière, sans tirer la fibre. Le poteau est présent c’est déjà pas mal.

#8

Quelques mètres pour les immeubles et quelques centaines de mettre pour les maisons individuelles. ça fait 4ans que l’armoire de rue à été installée, pour tirer les 100 derniers mètres et installer le boitier optique sur ma façade patatra, réponse de Constructel : le fourreau prévu est bouché, il faut prévoir des travaux, c’est pas notre ressort c’est à Orange de prévoir des travaux avec la ville. (réponse de 2017…)

C’est bien beau les stats de prises raccordables mais si la moitié ne peut pas être raccordés ça ne rime à rien !

#9

Merci pour ces infos ! " />

" />

" />

" />

J’habite un grande ville (Saint-Etienne) qui a été fibrée … sauf mon secteur (J’habite dans le sud est …) !!! Grrrrrrr

#10

Et tu n’évoque pas les problèmatiques pour faire circuler la fibre dans les maisons individuels. Celarallenti le passage raccordable/fibré.

Ainsi il y a des angles à respecter: la fibre n’est aussi souple qu’un cable de cuivre.

Après ce champ là est dans le domaine privé, les opérateurs ne sont pas dieu. C’est au particulier de faire l’aménagement. Je regrette juste que les FAI ne proposent pas de pré-visites pour conseiller le particulier sur les aménagements à effectuer.

#11

bien vu , ça serait malin les pré-visites … à condition que ça soit fait pas des boites / gens honnêtes, c’est le genre de truc qui pourrait facilement partir en cacahuètes comme usine à fric :(

#12

#13

Le président d’InfraNum explique avoir eu « beaucoup de problèmes à recruter et à former ».

Fais un effort sur la formation et paie les gens un salaire décent, tu verras que tu n’auras aucun mal à recruter.

Ça me fera toujours délirer ces “pauvres petits patrons” aux abois qui comprennent pas pourquoi les gens ne veulent pas être traités comme de la merde, ni devenir leurs esclaves, ni être payés à coups de lance-pierres.

#14

Bossant dans le domaine, moi j’y crois pas.

Aujourd’hui, ils font les zones “facile” : Souterrain récent (donc pas bouché), lotissement récents. Et encore ça mets facilement 6 mois entre la pose de PBO et l’éligibilité. Avec du travail en “dent de scie”.

Le “scandale” c’est effectivement les poteaux, qui appartiennent à Orange mais que la collectivité remplace à ses frais… sous la direction d’orange qui fait de ce remplacement un poste de profit.

Mais surtout le vrai gros souci à mon avis, c’est le nombre très important d’échec de raccordement en domaine privé dès qu’on sort des zones “faciles” (cad , +/- , des maisons récentes).

Il y a toute une panoplie de raisons:

* Droits de passage sur / au-dessus du terrain d’un tiers (si ton voisin veux pas d’un cable de + au dessus de chez lui, ben t’a pas la fibre. Mais lui, oui).

* Arrivé télécom maçonné / derrière du placo / introuvable (là, amuse toi avec ta moitié pour lui expliquer que pour avoir la fibre va falloir péter 1 mur)

* Fourreau écrasé / bouché (grand classique, surtout si c’est sous le garage et que l’allée est désormais bétonnée). Variante : Yavais un regard, mais il est cimenté maintenant.

* Dans les maisons: Distance importante entre la maison et la rue. Ca gêne pas pour la technologie, mais par contre les raccordeurs n’ont que 2h et passent à la suivante,

* Raccordement “sur demande” : Là, c’est quand ta maison rentre dans les 8% de “non-raccordable” que l’opérateur a décrété. C’est autorisé par l’arcep, mais comme ya pas de procédures…

Ensuite, même quand la fibre est là, il y a plein de problèmes :

Problèmes d’adressage : Là c’est ubuesque, c’est quand il y a des erreurs dans les fichiers IPE d’info entre opérateurs : Le PBO est là, parfois la prise optique aussi, mais dans le système d’information* ça colle pas . Là, t’est +/- foutu parce que personne sais qui / comment contacter pour corriger la base de donnée des adresses.

* Tournantes (Pour une fois surtout en ville) : Les coupleurs GPON font max 64 abonnés. Les opérateurs ont choisi de poser 1 coupleur de 64 par immeuble, en se disant que ca suffirait (parfois ce coupleur est partagé entre plusieurs immeuble) et qu’ils pourraient en rajouter.

=> Du coup quand le 65ème abonné se présente, la logique voudrait qu’on stoppe la procédure et qu’on rajoute un coupleur.

Mais non, on fait pas ça : Car dans ce cas, le raccordeur est pas payé.

Donc ce qu’il fait c’est qu’il débranche un autre , et te raccorde à la place.

Ca se voit pas, c’est en journée.

Le “débranché” vois ça le soit, appelle son FAI, qui déclenche une intervention. Parfois par le même technicien…. qui se retrouve à faire quoi, à votre avis ?

Le temps que le FAI comprennent qu’il faut ajouter un coupleur (et lance la procédure pour), la tournante peux durer plusieurs mois, surtout si l’un des abonnés est parti longtemps.

Ya 0 suivi à ce niveau. On dit merci qui ?

* Casse dans les PBO : Vu qu’au lieu de préparer TOUT un quartier d’un coup, on raccorde chaque personne à la demande, ben la conséquence c’est que sur un quartier de 12 personnes ya 12 tech qui ouvrent 12x le PBO. Et qui, parfois, casse une fibre d’un autre abonné…

Et comme le dis

#15

Je te crois facilement. Mon immeuble a été fibré il y a 1 an et demi après 18 mois de procédure (il fallait tirer un câble entre la rue et le boitier de raccordement de l’immeuble).

D’ailleurs, Orange a finalement remplacé les boîtiers des paliers par les siens, ceux posés par l’électricien lors de la construction ne leur convenaient pas.

Ensuite, nous avons été une trentaine de logements à s’inscrire en même temps, donc avec des rendez-vous qui se suivaient (jamais deux en même temps). Et bien, Orange a envoyé autant de techniciens que d’appartements au lieu d’en envoyer un qui aurait fait 4 appartements à la suite !

Et pour finir, après 18 mois donc, Free a tenté de venir 3 fois (mais sans succès vu qu’on ne peut toujours pas s’abonner chez eux) et SFR et Bouygues n’ont même pas donné signe de vie ! Pourtant, Nanterre, c’est pas la campagne ! Du coup, 75% des gens sont passés à la fibre, toujours chez Orange !

#16

ils*arrivent à passer (presque) partout avec la FO. !

certes, c’est pas aussi souple que le câble, mais bon….

* les techniciens

#17

#18

#19

Et pourtant, la fibre aérienne c’est un desastre, ça pose des problèmes techniques très difficilement contournable pour la transmission de donnée. J’ose pas imaginer quand la moitié de la France sera reliée comme ça…

#20

Au japon, la fibre passe très majoritairement en aérien.

#21

#22

En zone densément peuplée il est rare de n’avoir qu’une antenne 4G et rien d’autre à côté. Mais je conçois que cela puisse exister les opérateurs ne pensant qu’à l’accès et non à l’usage du-dit accès.

" />

" />

Pour la qualité de l’accès si tu as déjà un forfait mobile rajouter un VPN n’est plus tellement un problème, le coût est moindre qu’une “boite” de n’importe quel opérateur au global.

#23

il faut surtout privilégié les bandes 2000 et plus , en zone dense. et prendre une antenne double voir trible bande ça marche pas mal en zone dense

#24

Et pour réduire le coût je pense qu’il y a possibilité de modifier une antenne wifi très simplement.

" />

" />

Même de la régler pour la fréquence spécifique de l’opérateur choisi les fréquences/opérateur étant publiques.

#25

Juste une précision pour la 4G : en fait on peut très bien techniquement avoir une IP publique, ouvrir des ports etc… mais les opérateurs ne le proposent pas par défaut (et pas assez d’IPv4 sûrement).

Seules certaines rares offres le permettent (Bouygues en Pro avec Routeur 4G + option FIP, là on a une IP publique mais pas fixe, vive le DDNS pour aider).

#26

Je ne savais pas, mais ça ne prévaut pas de la qualité du signal.

La fibre aérienne pose des problèmes en termes de variations de la DGD (Dispersion Group Delay), de PDL (Polarization Dispersion Loss) et de PMD (Polarization Mode Dispersion). Ces variations sont la conséquence des mouvements mécaniques “lents”, mais cumulés, généré par le vent par exemple, sur les câbles aériens.

Après, tout dépend aussi de la technologie utilisée pour transmettre les données : pour des abonnements de l’ordre du Gbps, voire de la dizaine, ça pose peut-être moins de problème car c’est de la modulation d’amplitude qui est utilisée, et pas de la transmission cohérente.